この前のノコギリシースで、いちおう基本は一段落。

まあジッパーつけるとか箱型のを作るとか、基本もまだまだですけどね。

果てはバッグを作るとかカービングするとか。

そこまでしようとは思ってませんが、財布あたり作れればいいかな〜くらいです。

さて今回。

また楽器関係なのですが、マウスピースのケースを作ります。

普通、楽器ケースにはマウスピースを入れとく穴があります。

しまう時にはそこに挿しとけ、っていうことですね。

ですが、私の使っているケースにはありません。

割とメジャーな「ギャラックス」というケースなんですが。

ポケットはあるので、そこに入れとけばいいんですが、収まりが悪いというか。

てことで、作ってしまおうと思ったわけです。

画像はアマゾンより拝借

画像はアマゾンより拝借

とまあ、こんなんで十分なのですが、せっかくなのでもう少し凝ります。

ケースに取り付けできないと、きっと忘れてしまいますのでw

まずは革の用意から。

今回は少し厚めの革を使います。例によって東急ハンズのハギレ詰め合わせです。

左のはウェットフォーム用の木型です。

で、この木型に濡らした革を被せて固定します。

このように寄ってたかって固定して、乾燥させます。

乾燥後、入れたマウスピースを安定させたいので、中に詰め物をします。

中に入れるのはダイソーで買った粘土。

初めて使ってみましたが、乾くと粘土というより発泡スチロールのような感じです。

黒がよかったのですが、ありませんでした。

で、革に半分ほど粘土を入れたら、マウスピースをぐっと押し付け、型取りします。

写真の状態です。

乾いたら残りを詰めてマウスピースを埋め、再び乾燥。

一度に詰めると粘土の乾きが非常に遅くなりますので、半分ずつにしました。

引っかかりがなく、後から抜き出せる形のホルンマウスピースに乾杯。

乾燥後です。

粘土の見えるところを黒で塗りました。

しかし使っているうちに、入れる所が欠けていきそうです。

それに面が平らでないので、余った革で蓋を作ることにします。

コンパスカッターで切り抜き、外側のRに合わせてカットします。

それでは次のパーツの切り出しです。

左のパーツを縫い合わせます。で、ベロの先にホックをつけてフタにします。

右下のパーツは失敗作。

フタになるベロを細くしすぎてイマイチでした。

せっかくなのでベロを切り取り、強度を上げるパーツとして使いましょう。

行き当たりばったりですね。

左右の出っ張りは、ケースにつけるためのホック用です。

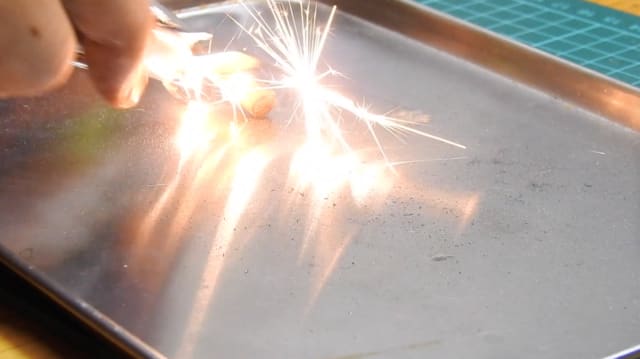

縫い合わせると付けられなくなるので、先にホック(♂)を付けておきます。

こんな感じにボンドで貼り合わせ、菱目打ちで穴を開けていきます。

3枚なので結構大変。

縫い合わせ完了。

余分な部分をカットし、コバ処理したところです。

もうちょっと滑らかにしたいところですねえ・・。

マウスピース入れるとこんな感じ。

きっちり入りますので、逆さにして多少振っても落ちません。

ホック(♀)をベロに付けたら、ほぼ完成。

あとはケースに取り付け用のホックを付けるだけです。

ケースの方にもホックをつけます。

分かりにくいですが位置決めの穴を開けたところです。

このケース、とても形がいびつで、取り付け位置にかなり悩みました。

ホックの位置がナナメってる、と思われるでしょうが、これがまっすぐなのですね。

ケースを置いた時、垂直になる位置です。

これにて完成。

中に入れる詰め物の素材など、試行錯誤の繰り返しでしたので、時間かかりました。

形も案がいくつか候補に上がったんですが、やはりシンプルがいいですね。

予備のマウスピース用に作ったのですが、メインのも普通に入れられました。

結構形が違うんですけどね・・。型取った意味ないやん・・。

まあ、こちらにメインを入れることにして、予備はポケットに入れときましょう。

さて、次は何を作りましょうか。