前回書いた<江戸文字>について、もう少し詳しく

江戸文字とは、江戸時代に庶民の文化を知らしめる広告やビラの文字として、より見やすく、より発展することを願って考えられた書体の総称です。

肉太で、やや右上がりに、文字の隙間なく書かれているのが特徴です。

やや右上がりなのは、商売運をかけて、右肩上がりになるように、

そして文字の隙間がなく余白が少ないのは、客席に空席がないように千客万来の願掛けの意味がこめられています。

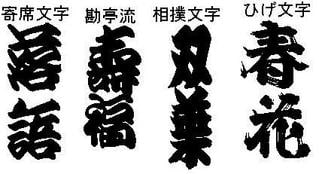

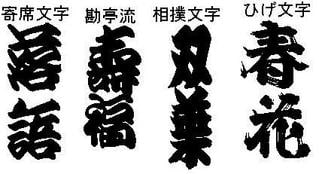

<江戸文字>とは↓の書体のことです。

一見、ちょっと似ているように見える<江戸文字>の各種ですが、よく見ると違っていますし、使われている用途に違いがあります。

まず、

<寄席文字>

『めくり』(高座下手の芸名が書いてある紙)やビラ、パンフレットに使用され、寄席、落語には欠かせない書体。

勘亭流(↓参照)や提灯文字を基に考え出されたのが起こりとされています。

その後、橘右近氏が橘流寄席文字を確立し、現在に至っています。

<勘亭流(歌舞伎文字)>

御家流書家岡崎屋勘六が中村座の看板を書いたところ好評を得て、それから勘六の俳号「勘亭」から<勘亭流>の名がつき、芝居文字の定番となりました。

他の書体より丸みを帯びており『興行の円満』を、ハネを内側に入れて、『お客様をハネ入れる』ことを願い、縁起を担いでいるのが特徴です。

<相撲文字>

相撲の番付表に書かれている書体。

偏とつくりが狭いのは、力士同士の激しいぶつかり合いを表現しているともいわれているそうです。

他の書体より縦長なのは、番付表に詰めて書かれているせいなのでしょう。

<髭文字>

文字に髭がついている書体。

以前は日本酒のラベルや樽に多用されていましたが、現在のラベルはもっと柔らかい書体にかわってきています。

<籠文字>

字画が厚く、やや四角い書体。

提灯や行李など、でこぼこして一筆で書けない場合に輪郭を取り、その中を塗りつぶしていく方法を『籠写し』といい、その方法で書かれた文字を<籠文字>と呼ぶようになったそうです。

千社札もこの書体で書かれているのが一般的で、遠目が効くよう工夫されているそうです。

<角文字>(↑の一番右の文字)

極太の四角い卍型書体で、印鑑などにも使用。

篆書のバリエーションとして登場したそうです。

以上代表的な江戸文字をご紹介しました。

ほかにも、江戸時代から生まれた装飾文字はまだあります。

それらは、いずれも江戸の遊び心と洒落っ気を表現し、粋な雰囲気を持っています。

そのため、現在でもお祭りや心が浮きたつようなイベントには、この<江戸文字>が使われているのでしょう。

≪参考サイト≫

http://www.ec-sign.com/moji-story.htm

http://www.mojipro.co.jp/page06.html

http://www.tuat.ac.jp/~rakugo/yosemoji/tokuchiyou.htm

http://www.f.waseda.jp/miyazaki/index.html

江戸文字とは、江戸時代に庶民の文化を知らしめる広告やビラの文字として、より見やすく、より発展することを願って考えられた書体の総称です。

肉太で、やや右上がりに、文字の隙間なく書かれているのが特徴です。

やや右上がりなのは、商売運をかけて、右肩上がりになるように、

そして文字の隙間がなく余白が少ないのは、客席に空席がないように千客万来の願掛けの意味がこめられています。

<江戸文字>とは↓の書体のことです。

一見、ちょっと似ているように見える<江戸文字>の各種ですが、よく見ると違っていますし、使われている用途に違いがあります。

まず、

<寄席文字>

『めくり』(高座下手の芸名が書いてある紙)やビラ、パンフレットに使用され、寄席、落語には欠かせない書体。

勘亭流(↓参照)や提灯文字を基に考え出されたのが起こりとされています。

その後、橘右近氏が橘流寄席文字を確立し、現在に至っています。

<勘亭流(歌舞伎文字)>

御家流書家岡崎屋勘六が中村座の看板を書いたところ好評を得て、それから勘六の俳号「勘亭」から<勘亭流>の名がつき、芝居文字の定番となりました。

他の書体より丸みを帯びており『興行の円満』を、ハネを内側に入れて、『お客様をハネ入れる』ことを願い、縁起を担いでいるのが特徴です。

<相撲文字>

相撲の番付表に書かれている書体。

偏とつくりが狭いのは、力士同士の激しいぶつかり合いを表現しているともいわれているそうです。

他の書体より縦長なのは、番付表に詰めて書かれているせいなのでしょう。

<髭文字>

文字に髭がついている書体。

以前は日本酒のラベルや樽に多用されていましたが、現在のラベルはもっと柔らかい書体にかわってきています。

<籠文字>

字画が厚く、やや四角い書体。

提灯や行李など、でこぼこして一筆で書けない場合に輪郭を取り、その中を塗りつぶしていく方法を『籠写し』といい、その方法で書かれた文字を<籠文字>と呼ぶようになったそうです。

千社札もこの書体で書かれているのが一般的で、遠目が効くよう工夫されているそうです。

<角文字>(↑の一番右の文字)

極太の四角い卍型書体で、印鑑などにも使用。

篆書のバリエーションとして登場したそうです。

以上代表的な江戸文字をご紹介しました。

ほかにも、江戸時代から生まれた装飾文字はまだあります。

それらは、いずれも江戸の遊び心と洒落っ気を表現し、粋な雰囲気を持っています。

そのため、現在でもお祭りや心が浮きたつようなイベントには、この<江戸文字>が使われているのでしょう。

≪参考サイト≫

http://www.ec-sign.com/moji-story.htm

http://www.mojipro.co.jp/page06.html

http://www.tuat.ac.jp/~rakugo/yosemoji/tokuchiyou.htm

http://www.f.waseda.jp/miyazaki/index.html