はじめに

この宇宙に存在するといわれるブラックホール(暗黒の穴)。

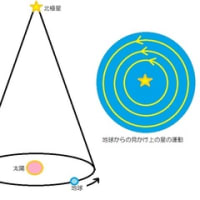

現在では、ブラックホールに落ち込む周囲の物質の運動から観測できるようになっている。ものすごい凝集性と吸引力を持つ重力の中心に向かって、ガスやチリや電磁波などが回転(渦巻き)しながら落下している、と。この落下の渦巻きによって激しい電磁作用が発生して(回転盤面に垂直方向に)ジェットを噴き出しているのが観測されるのだ。

ところが、この「無限大に巨大な重力」というものについて、門外漢の私たちの感覚や想像力がついていけない。

で、せいぜいのところ「中学生の理科」程度の知的・経験的な知覚や思考の次元から、物質の構造と重力、そしてブラックホールの存在についてアプローチを試みることにしよう。ただし、「試みるだ」けで、うまく行くかについては、はなはだ自信がないという本音をあらかじめ断わっておく。

1 この宇宙の物体はすべからく空虚=空洞からできている

私たちは、中学校の理科で「物質の成り立ち」について、分子や原子、さらに原子核とか電子、中性子とか陽子などについて初歩的な知識を学ぶ。さらに素粒子についても、ごくごく簡単な知識を得ることになる。とにかく、感覚的にはきわめて小さな、微小な存在が結合ないし凝集して、より大きな物質をつくっているのだ、と。

■「わかる」ってどういうこと?■

そういう知識からすると、

科学によって把握されるこの世界はさまざまな物体・物質からできているらしいこと

あらゆる物質は、分子ないし原子の集合・結合状態からできているらしいこと

が、何となく理解できる。

とはいっても、この「理解」とは、「1+1=2、したがって、1+2=3、2+2=4、・・・」というように、論理の筋道をたどって進むことができる、というような程度のことであって、「確かに、なるほど」と実感するものではない。もっとも、この世の知識というものは、すべからくそういうものなのだが。

で、その物質のなかには、鋼鉄の装甲を持つ戦艦だとか戦車というような、あるいはダイアモンドというような、非常に硬い、密度があって、手ごたえのありそうな物体がある。ダイアモンドの微小な粒を埋め込んだドリルが岩盤を穿つとか、鋼の包丁で柔らかいマシュマロを切ることもできる、とかいうような、物体・物質どうしのぶつかり合いや力の相互作用などについても、まあ感覚的に知ることはできる。

どれほど(物質的存在よりも)人間の精神・意識や観念を大事にする立場の人でも、岩にあたれば痛いし、砲丸を持ち上げるときのずっしりした重さについては、実感するに違いない。

というのも、鋼鉄やダイアモンド、岩石などは、分子や原子からできていて、それを感覚する私たち人間の身体もまた分子や原子からでき上がっているからだ。つまりは、組成や構造が同じ物体・物質どうしの相互作用によって、私たちの物資や世界に関する知覚が生じるからだ。

つまり、同じ構造次元の存在どうしの作用だからだ。

ところで、こうした存在感のある物体・物質は、質的構造からみると、ほとんど空洞・空虚から成り立っているのである。しかし、力の相互作用や運動によって、ほとんど空洞・空虚から成り立つこの世界の物体・物質は、中身=実体、硬さや重さ、体積のある存在として現れてくるのだ。

なお、ここでの物質の大きさは、基本的に常用対数表示とする。つまり、10nという桁だけの表示とする。したがって、その誤差は、1~9までということになる。が、だいたいその中間値で3~6×10nと見てもらえればいいだろう。

そして重さ、質量については、地球上の重力環境で測定したものと仮定した大きさで示す。

■原子と原子核、電子などなど■

さて、この世界の分子は、まあ大きさはいろいろあるが、だいたい1億分の1メートルから10億分の1メートルくらいだという。大きな分子となると、もちろん100万分の1メートルくらいのものもあるだろう。

大きさの比較として考えてみると、仮に地球全体の直径を1メートルと仮定すると、分子はだいたい数十センチメートルから10センチメートルくらいの大きさとなると見ればよい。

で、原子の大きさはというと、最も組成の単純な水素原子だと、直径はだいたい50ピコメートル。まあ、だいたい1兆分の1メートルのオーダー(桁)となる。

地球が1000個並んだ差し渡しに対して約10センチメートル、というような比というわけだ。

そんなに小さいのだから、さぞかし中身が詰まっているのだろうと思うだろう。

ところがである、原子の直径に対して、原子核の直径は10万分の1しかないのである。

直径1メートルの風船があるとすると、これに対して直径100キロメートルの円周上を電子が動き回っているということになる。電子の大きさはというと、(大きさの測定はまだできていないが)最大でも、原子核の10万分の1くらいだろうという。

体積比でいうと、100兆:1というわけで、なんと原子の大きさに対して、原子核の体積たるや100兆分の1!

つまりは、ほとんど空洞・空虚ではないか。

それでも、とにかく、原子の質的構造はそういうものらしい。

ところで、原子では、核の周囲を電子が秒速数万キロメートルないし光速(約秒速30万キロメートル)に近い速さで回転(スピン)している。

仮に電子の速度が、光速の半分、約15万キロメートルで原子核の周囲を回転しているものとしよう。その場合、いったい、1秒間に電子は原子核の周囲(原子の球体の表面)をどれだけ周回するのだろうか。〈電子運動の秒速÷原子の1周の長さ(円周)〉という計算式で求めてみよう。

150,000,000m÷(3.14×0.0000000001)m≒500,000,000,000,000,000 回転

してみると、電子は1秒間に50京回も原子の表面をスピンしているのだ。

仮に電子顕微鏡が、原子の表面を飛び回る電子の動きを見ることができるとすると、電子の動きはものすごく速いので、原子の表面にいつでも電子の膜が張られているように見えるということだ。つまり、電子顕微鏡では、原子は電子の外皮膜で覆われた球体として見えることになる。

こうして、原子の内部がどれほど空洞になっていようが、少なくとも、観測する人間の目には、電子運動によってできた膜=表皮に覆われた球体で、その表面にはどこにも隙間がないように見える。少なくとも、秒速数万キロメートル以下の速度で運動する物質にとっては、そういうことになる。

2 物質手的存在としての空洞

ところが、原子の外殻の内部の空洞は、単なる空間ではなく、物質的存在を構成する要素なのである。

■力の作用の場としての原子、素粒子■

さて、私たち人間の「日常経験の常識」から見ると、原子の内部はほとんど空洞になっている構造に見えるわけだが、この空洞=空間は「何もない」という空間ではない。力の作用で満たされているフィールドなのだ(ここでは、最小の原子、水素を念頭に置いている)。

まず、原子核のすぐ近くの周囲までは、陽子と中性子(これらを合わせて核子と呼ぶ)の間にはたらく強い引力が作用している。そして、電子や外部から来た「普通の素粒子」を跳ね返す斥力がはたらいている。

だから、原子の表面殻をスピンする電子は、核に近づくことはできないで、周囲を回るしかないのだ。しかし、殻上をスピンする電子が容易に外に飛び去っていかないような程度には、原子の表皮=殻の軌道に引きとどめておくほどの強さの引力がはたらいている。

原子の核子力(引力と斥力)と電子の運動から構成される原子の外殻は、外部からの力の作用を遮断し、跳ね返す障壁をなしている。もちろん、電子は外部からの力の作用を受けやすい。ほかの原子や分子との摩擦や衝突によよって、電子はたやすく原子核による拘束から離脱することがある。

たとえば、摩擦電気=静電気とか外部の電磁力や化学的性質による電離という現象を見よ。

外殻の電子は離脱しやすいが、原子の外殻の内部のまとまり(凝集)が破壊されることはめったにない。この破壊は、核分裂や核融合という形態で生じる。つまり、原子としてのまとまりの破壊には、ものすごく大きなエネルギー=破壊力が必要なのだ。

それにしても、原子核の周囲に「力の場」としてその10万倍もの直径の球体空間があって、強固な凝集性を持っているわけだ。

この力の場=空間に障壁を破って突入できるのは、ニュウトリノと、高エネルギーを与えられて加速された中性子ぐらいのものだ。ともに電気的に中性である。

とはいえ、これらの素粒子が原子核に正面衝突すると、ニュウトリノの場合は陽子を弾き飛ばして光を発するし、中性子の場合は核分裂を引き起こす。

このような素粒子も、内部構造をみると、きわめて小さな質点となる物質が振動やスピンをしながら、やはり力の場としての「空間」=保護障壁をつくり出しているという。

してみれば、質点(中身が詰まっていると考えられる空間)と空間・空隙とのあいだの違い・区分というものは、じつにファジーであることがわかる。要は、程度の違いなのだ。とはいえ、この程度の違いは、境界線・臨界点を超えると飛躍的な相違をもたらす。

物質の階層構造は、連続的であるとともに飛躍的=不連続=断絶的であるのだ。

たとえば、原子核の周囲の「空間」=保護膜は、ダイアモンドよりもはるかに硬い(正確には凝集性が高い)。というよりも、ダイアモンドの結晶における原子どうしのあいだの距離よりもはるかに小さく、密度=凝集度が高いので、比較にはならないが。

とすれば、原子核を構成する素粒子、陽子や中性子、さらにこれらの核子を構成する素粒子、その質点の周囲の力の場としての「空間」=保護膜というものは、さらに大きな凝集性を持っていることになる。そうなると、はたして、それを空間と呼ぶべきかどうか?

この世界の(中身が詰まっている物としての)物体は、すべてこういう「ほとんど空間=空洞なるもの」から成り立っているのだ。常識では空間の反対物である物体が、空間の塊からでき上がっている、何やら「禅問答」のようだ。「物即是空」というわけだ。だが、ここに重力による物質の内部縮退、崩壊としてのブラックホールのヒントがありそうではないか。

この空隙=保護膜をつくり上げている「力の作用の場」の仕組みが転換してしまえば、物質がどこまでも縮小(内部縮退していくしかないという法則も見えるのではないか。

さて、こうした粒子は、高エネルギーを帯びて加速して、たとえばダイアモンドや鋼鉄に当たると、その結晶を構成する原子のあいだの隙間を通り抜けてしまうことになる。

たとえば、太陽などの恒星から、あるいは宇宙のかなたの超新星からやって来る無数のニュウトリノは、私たちの身体や建物はもとより、地球をもあっさりと通り抜けてしまう。電磁気的に中性であり、重力などの作用を受けないので、ニュウトリノの通過による変化はないも同然で、少なくとも人間には観測されない。

ニュウトリノは、ごくごくまれに水の分子などと衝突して陽子や電子を弾き飛ばすことがある。そのとき発生する光で、ニュウトリノの飛来が(スーパーカミオカンデなどで)観測されるだけだ。

3 超強度の空間も変形するのか

さて、こうした核子や素粒子の内部の空間=保護膜はものすごく高い凝集性=強度を持つわけだ。では、こうした空間=保護膜は、外部の力の作用で変形するのだろうか。

変形するのである。

光をも曲げてしまう、というよりも、光が通過する空間の構造を変形してしまう力、すなわち重力によって。

言い換えれば、重力分布の密度を決定的に換えてしまうような激しい変異が起きている特殊な時空において、ということだ。

となれば、あの超新星爆発(スーパーノーヴァ)ということになる。

超新星爆発といえば、それによって生まれる、おそろしく高密度な星、中性子星が話題になる。

私たちは、物質=空間がどれほど高密度に収縮するか、重力がどれほど大きくなるかということを問題にしているので、中性子星について考えなければならない。が、その前の段階として、白色矮星を一瞥してみよう。白色矮星でも、条件によって超新星爆発を起こすのだから。

■白色矮星■

白色矮星は、眩しく輝いて燃えていた恒星のなれの果ての1つの形態=帰結である。

だいたい私たちの太陽の半分から8倍ほどまでの質量の恒星が、燃え尽きてできる高密度の星だ。

このような恒星は、高温・高圧・高重力のなかでの水素の核融合で、主にヘリウムをつくり出す。ヘリウムは水素よりも重いので、恒星の核付近に凝集していく。つまり、中心核を構成していく。もちろん、核融合でヘリウムよりも大きな質量の元素(原子核)を(比率的にごくわずかに)生み出す。炭素や酸素やナトリウムやマグネシウム、さらには鉄も生み出す。

重い元素だから、当然、中心核に凝集する。

核融合は、恒星の中心部の方が高温・高圧だから早くより激しく進むので、そこでは燃料としての水素は減少し、ヘリウムなどの重い元素が多くなる。

さて、中心核付近に集まったヘリウムがある規模を超えると、その巨大な質量=重力によって収縮していく。小さな空間に原子核が濃縮するわけだから、急速に温度が上昇する。すると、核の周囲の水素が膨張していく。それまでよりも、核融合の強度は小さくなるので、また巨大化して表面温度は下がるので、恒星は赤色に見えるようになる。赤くなりながら膨張するのだ。

これが赤色巨星だ。私たちの太陽でいえば、地球よりも外側まで膨張=巨大化する。そのとき、地球は飲み込まれて核融合のなかで消滅する。

巨大化しながら、中心核に降り積もるヘリウムが大量にたまると、重力収縮を起こす。熱エネルギーが増加して、残り少なくなった水素の核融合がそのときだけ加速する。そのため、さらに膨張する。と、このようなサイクルを繰り返す。

巨大化すると、中心核の重力が外側の水素を引きとめることができなくなってしまし、外層の水素は流れ出ていく。あるいは、気体膨脹圧で吹き飛ばされてしまう。

中心部に凝集したヘリウムは、高重力・高温・高圧のなかで核融合を起こして、より質量の大きな元素を生み出すこともある。

で、周囲の水素などの気体原子が流出し吹き飛ばされた残骸が残る。重力収縮を起こした、主としてヘリウムからなる中心核が。これは、内部で核融合を起こして白く輝く。こうして、白色矮星ができる。

自分の重力自体によって押しつぶされてしまった、主としてヘリウムからなる中心核=星が白色矮星だ。温度は10万°Kくらいだという。

ものすごく高密度の星で、1立方センチメートルあたりで1トン以上ないし4トン以上になるという。ということは、水の密度の100万倍から500万倍ということになる。

現在観測されている白色矮星には、直径がおよそ1万~2万㎞(ほぼ地球)くらいで質量が太陽くらいのものがあるという。

では、このとき、ヘリウム原子はどのような構造になっているのだろうか。

計算によると、原子核(中性子や陽子)の質点相互のあいだの距離は、10-12mになるらしい。これは、地球上での通常の状態の原子の大きさの100分の1にまで縮んだことになる。

そのとき原子核どうしの距離は、だいたい10万分の1(原子2つ分の空間として)だったのだから、核子のあいだの距離は1000分の1にまで縮んだわけだ。かなり縮退したが、それでも、核子の周りには、その1000倍の空間が取り巻いているわけだ。

単位体積(空間)あたりの重力密度は、体積が100-3だから、100万倍になる。

しかし、もし白色矮星の小さな欠片をダイアモンドにぶつけたならば、そして、あまりの巨大な重力のためにダイアモンドが縮退して、その欠片のなかに溶け込んでしまわないとすると、まるで水のなかを針が抜けるように無抵抗に貫通してしまうだろう。密度というか硬さの次元がまったく異なるわけだ。

もちろん、私たちの掌の上に乗せたとして、私たちが強い重力で縮退して、その欠片のなかに溶け込んでしまわないとすると、その欠片は針が空気なかを抜け落ちるよりも無抵抗に突き抜けてしまうことになる。

もちろん「地上で」ということになるから、欠片は地球の中心核に向かって落下し、それを突き抜けて、太陽(太陽系で最大の重力の中心)の方向に向かって飛び去るかもしれない。あるいは、地球の中心核も相当に大きな木都度だから、白色矮星のかけらと「どっこいどっこい」の激突をするかもしれない。

あなたの掌の上の小さな球体がどんどん重くなっていき、やがて掌をするりと突き抜けてしまうことを想像してみよう。あるいは、重力で押しつぶされて、私たちがビー玉ほどの大きさになって、欠片のなかに引き込まれてしまうことを。

ところで、白色矮星の内部の原子・核子の形状はどうなっているのだろうか。重力によってどのような形に押しつぶされているのだろうか。

①全体として小さな球体になっている。

②平たく押しつぶされている。

③ラグビーボールのような、胴周りが収縮し、それと比べて、重力の中心、すなわち星の中心部方向に長い構造になっている。

おそらく、全体として縮みながらも重力の中心に引き寄せられるようなラグビーボール形状になっていると思われる。ただし、強い重力のために、電子の自由な運動=スピンは(方向や速さ、範囲などは)それなりに制限されているだろう。

■中性子星■

超新星爆発でできる、〈主として中性子からなる〉恒星である。

ただし、超新星爆発には、もともとも恒星の質量の大きさによって、大雑把に見て少なくとも2形態があるらしい。太陽の8~10倍くらいの質量の場合と、それよりも大きい場合で、さらにそれぞれの形態の内部でもヴァリアントがあるという。

いずれにせよ、乱暴に言えば、要点は次のことにある。

激しく核融合を起こす恒星では、核融合で生じたより重い中心核での重力縮退(凝縮)への力と膨脹圧との対抗による脆いバランスが崩れるということ。バランスが崩れて、核の外側の部分が吹き飛ぶことになり、核はいよいよ縮退していく。

質量が大きい星ほど、激しい爆発が起き、重力縮退が大きな程度になるということだ。

8~10倍質量の恒星では、高温・高圧・高重力のもとで、ヘリウムよりも重い元素への核融合が進展するが、せいぜい炭素(C)→窒素(N)→酸素(O)→ネオン(Ne)→マグネシウム(Mg)くらいまでで平衡する。マグネシウムが主成分の核になると、核子のうち陽子は自由電子を獲得して安定しようとするが、そうなると膨脹圧が激減するので、大がかりな重力縮退が進み、核の外側の膨脹圧を抑え切れなくなり、周囲が吹き飛んでしまう。小規模な超新星爆発だ。

最後の残るのが、中性子星になる。

ところが、それよりも巨大な恒星だと、中心核での核融合はついに鉄(Fe)まで進む。鉄は安定性が高いので、核融合はそれ以上は進まないらしい。はるかに大きなエネルギーが生じた場合に、より重い元素に融合するという。

鉄が主成分の核はやがて、光子を捕捉して吸熱反応を起こし、外部の膨脹圧を抑え切れなくなり、大爆発が起きる。大がかりな超新星爆発だ。で、核は一挙に重力縮退を起こして、超超高密度の中性子星になるらしい(あくまで有力な仮説であって、違うかもしれない)。

この場合も、核の陽子は電子を獲得して、核子は全体として電気的に中性(これは電磁気的=核子力的にエネルギーがなくなるということではない。むしろエネルギーは超巨大化する)の構造になるのだという。

いろいろな仮説があるが、中性子星の大きさは数㎞~数十㎞で、そこに太陽の等倍~数倍の質量が凝縮しているという。1cm3あたりで1011㎏、つまり1億トン以上の重さになるわけだ(常用対数表示なので、3~6億トンくらいか)。

白色矮星と比べると、1億倍以上の密度になる。

このような密度=空間重力密度から考えると、原子核の周囲を取り巻いている保護膜=障壁はもはやほとんどなくなっている状態と考えられる。つまりは、原子核はほぼむき出しの状態で凝縮しているということになる。

ただし、これは中性子星総体としての平均密度を考えれば、という話なので、中核部と外殻部とでは状態が異なるであろう。ひょとしたら、最外殻ではラグビーボールの胴周りをはるかに小さくしたような原子が、まるで栗のイガを密集させたように凝集しているかもしれない。

多数派の仮説では、むき出しの原子核からなる外殻の周囲をわすか数mm暑さのプラズマ状の大気(金属イオン(+)と電子(-)が激しく流動する)が覆っているという。

では、内殻=中核はどうなっているだろうか。

原子核の陽子や中性子を各個の塊=まとまりたらしめていた保護膜=障壁(めちゃくちゃ硬く密度が高いトコロテンをイメイジしてみよう)が失われれいるわけだから、粒子が異様に小さい流砂(いかなる液体よりもはるかに小さな粒子のような)からなる流動状態となっているものと考えられるという。〈超流動体〉と呼ぶ。

この仮説については、本音のところ「???」である。というのも、通常の液体とか流体とかが成り立つような次元よりもはるかに微小な次元で、つまり液体や流体というものがそもそも成り立たない次元で「流動体」といったところで、想像がつきますか? 私にとっては、想像力の限界を超え出ています。

つまり、物理学者たちはメタファー(譬喩)で語っているわけだ。言葉としては、そうなのだが、彼らは数学的=量子論的なレンズで物を見ているわけで、だから、私には想像がつかない。

では、こう考えてみよう。

陽子や中性子の結合体としての核が、その質点直径のおよそ10万倍の「空間」を力の作用の場として、自分たちに対しては結集させる力の場として、外部に対しては斥力の場として成り立たせている。その保護膜=障壁が失われて、いまや核子はむき出しのまま互いに接触し衝突し渦巻き流動している。

この宇宙に存在するといわれるブラックホール(暗黒の穴)。

現在では、ブラックホールに落ち込む周囲の物質の運動から観測できるようになっている。ものすごい凝集性と吸引力を持つ重力の中心に向かって、ガスやチリや電磁波などが回転(渦巻き)しながら落下している、と。この落下の渦巻きによって激しい電磁作用が発生して(回転盤面に垂直方向に)ジェットを噴き出しているのが観測されるのだ。

ところが、この「無限大に巨大な重力」というものについて、門外漢の私たちの感覚や想像力がついていけない。

で、せいぜいのところ「中学生の理科」程度の知的・経験的な知覚や思考の次元から、物質の構造と重力、そしてブラックホールの存在についてアプローチを試みることにしよう。ただし、「試みるだ」けで、うまく行くかについては、はなはだ自信がないという本音をあらかじめ断わっておく。

1 この宇宙の物体はすべからく空虚=空洞からできている

私たちは、中学校の理科で「物質の成り立ち」について、分子や原子、さらに原子核とか電子、中性子とか陽子などについて初歩的な知識を学ぶ。さらに素粒子についても、ごくごく簡単な知識を得ることになる。とにかく、感覚的にはきわめて小さな、微小な存在が結合ないし凝集して、より大きな物質をつくっているのだ、と。

■「わかる」ってどういうこと?■

そういう知識からすると、

科学によって把握されるこの世界はさまざまな物体・物質からできているらしいこと

あらゆる物質は、分子ないし原子の集合・結合状態からできているらしいこと

が、何となく理解できる。

とはいっても、この「理解」とは、「1+1=2、したがって、1+2=3、2+2=4、・・・」というように、論理の筋道をたどって進むことができる、というような程度のことであって、「確かに、なるほど」と実感するものではない。もっとも、この世の知識というものは、すべからくそういうものなのだが。

で、その物質のなかには、鋼鉄の装甲を持つ戦艦だとか戦車というような、あるいはダイアモンドというような、非常に硬い、密度があって、手ごたえのありそうな物体がある。ダイアモンドの微小な粒を埋め込んだドリルが岩盤を穿つとか、鋼の包丁で柔らかいマシュマロを切ることもできる、とかいうような、物体・物質どうしのぶつかり合いや力の相互作用などについても、まあ感覚的に知ることはできる。

どれほど(物質的存在よりも)人間の精神・意識や観念を大事にする立場の人でも、岩にあたれば痛いし、砲丸を持ち上げるときのずっしりした重さについては、実感するに違いない。

というのも、鋼鉄やダイアモンド、岩石などは、分子や原子からできていて、それを感覚する私たち人間の身体もまた分子や原子からでき上がっているからだ。つまりは、組成や構造が同じ物体・物質どうしの相互作用によって、私たちの物資や世界に関する知覚が生じるからだ。

つまり、同じ構造次元の存在どうしの作用だからだ。

ところで、こうした存在感のある物体・物質は、質的構造からみると、ほとんど空洞・空虚から成り立っているのである。しかし、力の相互作用や運動によって、ほとんど空洞・空虚から成り立つこの世界の物体・物質は、中身=実体、硬さや重さ、体積のある存在として現れてくるのだ。

なお、ここでの物質の大きさは、基本的に常用対数表示とする。つまり、10nという桁だけの表示とする。したがって、その誤差は、1~9までということになる。が、だいたいその中間値で3~6×10nと見てもらえればいいだろう。

そして重さ、質量については、地球上の重力環境で測定したものと仮定した大きさで示す。

■原子と原子核、電子などなど■

さて、この世界の分子は、まあ大きさはいろいろあるが、だいたい1億分の1メートルから10億分の1メートルくらいだという。大きな分子となると、もちろん100万分の1メートルくらいのものもあるだろう。

大きさの比較として考えてみると、仮に地球全体の直径を1メートルと仮定すると、分子はだいたい数十センチメートルから10センチメートルくらいの大きさとなると見ればよい。

で、原子の大きさはというと、最も組成の単純な水素原子だと、直径はだいたい50ピコメートル。まあ、だいたい1兆分の1メートルのオーダー(桁)となる。

地球が1000個並んだ差し渡しに対して約10センチメートル、というような比というわけだ。

そんなに小さいのだから、さぞかし中身が詰まっているのだろうと思うだろう。

ところがである、原子の直径に対して、原子核の直径は10万分の1しかないのである。

直径1メートルの風船があるとすると、これに対して直径100キロメートルの円周上を電子が動き回っているということになる。電子の大きさはというと、(大きさの測定はまだできていないが)最大でも、原子核の10万分の1くらいだろうという。

体積比でいうと、100兆:1というわけで、なんと原子の大きさに対して、原子核の体積たるや100兆分の1!

つまりは、ほとんど空洞・空虚ではないか。

それでも、とにかく、原子の質的構造はそういうものらしい。

ところで、原子では、核の周囲を電子が秒速数万キロメートルないし光速(約秒速30万キロメートル)に近い速さで回転(スピン)している。

仮に電子の速度が、光速の半分、約15万キロメートルで原子核の周囲を回転しているものとしよう。その場合、いったい、1秒間に電子は原子核の周囲(原子の球体の表面)をどれだけ周回するのだろうか。〈電子運動の秒速÷原子の1周の長さ(円周)〉という計算式で求めてみよう。

150,000,000m÷(3.14×0.0000000001)m≒500,000,000,000,000,000 回転

してみると、電子は1秒間に50京回も原子の表面をスピンしているのだ。

仮に電子顕微鏡が、原子の表面を飛び回る電子の動きを見ることができるとすると、電子の動きはものすごく速いので、原子の表面にいつでも電子の膜が張られているように見えるということだ。つまり、電子顕微鏡では、原子は電子の外皮膜で覆われた球体として見えることになる。

こうして、原子の内部がどれほど空洞になっていようが、少なくとも、観測する人間の目には、電子運動によってできた膜=表皮に覆われた球体で、その表面にはどこにも隙間がないように見える。少なくとも、秒速数万キロメートル以下の速度で運動する物質にとっては、そういうことになる。

2 物質手的存在としての空洞

ところが、原子の外殻の内部の空洞は、単なる空間ではなく、物質的存在を構成する要素なのである。

■力の作用の場としての原子、素粒子■

さて、私たち人間の「日常経験の常識」から見ると、原子の内部はほとんど空洞になっている構造に見えるわけだが、この空洞=空間は「何もない」という空間ではない。力の作用で満たされているフィールドなのだ(ここでは、最小の原子、水素を念頭に置いている)。

まず、原子核のすぐ近くの周囲までは、陽子と中性子(これらを合わせて核子と呼ぶ)の間にはたらく強い引力が作用している。そして、電子や外部から来た「普通の素粒子」を跳ね返す斥力がはたらいている。

だから、原子の表面殻をスピンする電子は、核に近づくことはできないで、周囲を回るしかないのだ。しかし、殻上をスピンする電子が容易に外に飛び去っていかないような程度には、原子の表皮=殻の軌道に引きとどめておくほどの強さの引力がはたらいている。

原子の核子力(引力と斥力)と電子の運動から構成される原子の外殻は、外部からの力の作用を遮断し、跳ね返す障壁をなしている。もちろん、電子は外部からの力の作用を受けやすい。ほかの原子や分子との摩擦や衝突によよって、電子はたやすく原子核による拘束から離脱することがある。

たとえば、摩擦電気=静電気とか外部の電磁力や化学的性質による電離という現象を見よ。

外殻の電子は離脱しやすいが、原子の外殻の内部のまとまり(凝集)が破壊されることはめったにない。この破壊は、核分裂や核融合という形態で生じる。つまり、原子としてのまとまりの破壊には、ものすごく大きなエネルギー=破壊力が必要なのだ。

それにしても、原子核の周囲に「力の場」としてその10万倍もの直径の球体空間があって、強固な凝集性を持っているわけだ。

この力の場=空間に障壁を破って突入できるのは、ニュウトリノと、高エネルギーを与えられて加速された中性子ぐらいのものだ。ともに電気的に中性である。

とはいえ、これらの素粒子が原子核に正面衝突すると、ニュウトリノの場合は陽子を弾き飛ばして光を発するし、中性子の場合は核分裂を引き起こす。

このような素粒子も、内部構造をみると、きわめて小さな質点となる物質が振動やスピンをしながら、やはり力の場としての「空間」=保護障壁をつくり出しているという。

してみれば、質点(中身が詰まっていると考えられる空間)と空間・空隙とのあいだの違い・区分というものは、じつにファジーであることがわかる。要は、程度の違いなのだ。とはいえ、この程度の違いは、境界線・臨界点を超えると飛躍的な相違をもたらす。

物質の階層構造は、連続的であるとともに飛躍的=不連続=断絶的であるのだ。

たとえば、原子核の周囲の「空間」=保護膜は、ダイアモンドよりもはるかに硬い(正確には凝集性が高い)。というよりも、ダイアモンドの結晶における原子どうしのあいだの距離よりもはるかに小さく、密度=凝集度が高いので、比較にはならないが。

とすれば、原子核を構成する素粒子、陽子や中性子、さらにこれらの核子を構成する素粒子、その質点の周囲の力の場としての「空間」=保護膜というものは、さらに大きな凝集性を持っていることになる。そうなると、はたして、それを空間と呼ぶべきかどうか?

この世界の(中身が詰まっている物としての)物体は、すべてこういう「ほとんど空間=空洞なるもの」から成り立っているのだ。常識では空間の反対物である物体が、空間の塊からでき上がっている、何やら「禅問答」のようだ。「物即是空」というわけだ。だが、ここに重力による物質の内部縮退、崩壊としてのブラックホールのヒントがありそうではないか。

この空隙=保護膜をつくり上げている「力の作用の場」の仕組みが転換してしまえば、物質がどこまでも縮小(内部縮退していくしかないという法則も見えるのではないか。

さて、こうした粒子は、高エネルギーを帯びて加速して、たとえばダイアモンドや鋼鉄に当たると、その結晶を構成する原子のあいだの隙間を通り抜けてしまうことになる。

たとえば、太陽などの恒星から、あるいは宇宙のかなたの超新星からやって来る無数のニュウトリノは、私たちの身体や建物はもとより、地球をもあっさりと通り抜けてしまう。電磁気的に中性であり、重力などの作用を受けないので、ニュウトリノの通過による変化はないも同然で、少なくとも人間には観測されない。

ニュウトリノは、ごくごくまれに水の分子などと衝突して陽子や電子を弾き飛ばすことがある。そのとき発生する光で、ニュウトリノの飛来が(スーパーカミオカンデなどで)観測されるだけだ。

3 超強度の空間も変形するのか

さて、こうした核子や素粒子の内部の空間=保護膜はものすごく高い凝集性=強度を持つわけだ。では、こうした空間=保護膜は、外部の力の作用で変形するのだろうか。

変形するのである。

光をも曲げてしまう、というよりも、光が通過する空間の構造を変形してしまう力、すなわち重力によって。

言い換えれば、重力分布の密度を決定的に換えてしまうような激しい変異が起きている特殊な時空において、ということだ。

となれば、あの超新星爆発(スーパーノーヴァ)ということになる。

超新星爆発といえば、それによって生まれる、おそろしく高密度な星、中性子星が話題になる。

私たちは、物質=空間がどれほど高密度に収縮するか、重力がどれほど大きくなるかということを問題にしているので、中性子星について考えなければならない。が、その前の段階として、白色矮星を一瞥してみよう。白色矮星でも、条件によって超新星爆発を起こすのだから。

■白色矮星■

白色矮星は、眩しく輝いて燃えていた恒星のなれの果ての1つの形態=帰結である。

だいたい私たちの太陽の半分から8倍ほどまでの質量の恒星が、燃え尽きてできる高密度の星だ。

このような恒星は、高温・高圧・高重力のなかでの水素の核融合で、主にヘリウムをつくり出す。ヘリウムは水素よりも重いので、恒星の核付近に凝集していく。つまり、中心核を構成していく。もちろん、核融合でヘリウムよりも大きな質量の元素(原子核)を(比率的にごくわずかに)生み出す。炭素や酸素やナトリウムやマグネシウム、さらには鉄も生み出す。

重い元素だから、当然、中心核に凝集する。

核融合は、恒星の中心部の方が高温・高圧だから早くより激しく進むので、そこでは燃料としての水素は減少し、ヘリウムなどの重い元素が多くなる。

さて、中心核付近に集まったヘリウムがある規模を超えると、その巨大な質量=重力によって収縮していく。小さな空間に原子核が濃縮するわけだから、急速に温度が上昇する。すると、核の周囲の水素が膨張していく。それまでよりも、核融合の強度は小さくなるので、また巨大化して表面温度は下がるので、恒星は赤色に見えるようになる。赤くなりながら膨張するのだ。

これが赤色巨星だ。私たちの太陽でいえば、地球よりも外側まで膨張=巨大化する。そのとき、地球は飲み込まれて核融合のなかで消滅する。

巨大化しながら、中心核に降り積もるヘリウムが大量にたまると、重力収縮を起こす。熱エネルギーが増加して、残り少なくなった水素の核融合がそのときだけ加速する。そのため、さらに膨張する。と、このようなサイクルを繰り返す。

巨大化すると、中心核の重力が外側の水素を引きとめることができなくなってしまし、外層の水素は流れ出ていく。あるいは、気体膨脹圧で吹き飛ばされてしまう。

中心部に凝集したヘリウムは、高重力・高温・高圧のなかで核融合を起こして、より質量の大きな元素を生み出すこともある。

で、周囲の水素などの気体原子が流出し吹き飛ばされた残骸が残る。重力収縮を起こした、主としてヘリウムからなる中心核が。これは、内部で核融合を起こして白く輝く。こうして、白色矮星ができる。

自分の重力自体によって押しつぶされてしまった、主としてヘリウムからなる中心核=星が白色矮星だ。温度は10万°Kくらいだという。

ものすごく高密度の星で、1立方センチメートルあたりで1トン以上ないし4トン以上になるという。ということは、水の密度の100万倍から500万倍ということになる。

現在観測されている白色矮星には、直径がおよそ1万~2万㎞(ほぼ地球)くらいで質量が太陽くらいのものがあるという。

では、このとき、ヘリウム原子はどのような構造になっているのだろうか。

計算によると、原子核(中性子や陽子)の質点相互のあいだの距離は、10-12mになるらしい。これは、地球上での通常の状態の原子の大きさの100分の1にまで縮んだことになる。

そのとき原子核どうしの距離は、だいたい10万分の1(原子2つ分の空間として)だったのだから、核子のあいだの距離は1000分の1にまで縮んだわけだ。かなり縮退したが、それでも、核子の周りには、その1000倍の空間が取り巻いているわけだ。

単位体積(空間)あたりの重力密度は、体積が100-3だから、100万倍になる。

しかし、もし白色矮星の小さな欠片をダイアモンドにぶつけたならば、そして、あまりの巨大な重力のためにダイアモンドが縮退して、その欠片のなかに溶け込んでしまわないとすると、まるで水のなかを針が抜けるように無抵抗に貫通してしまうだろう。密度というか硬さの次元がまったく異なるわけだ。

もちろん、私たちの掌の上に乗せたとして、私たちが強い重力で縮退して、その欠片のなかに溶け込んでしまわないとすると、その欠片は針が空気なかを抜け落ちるよりも無抵抗に突き抜けてしまうことになる。

もちろん「地上で」ということになるから、欠片は地球の中心核に向かって落下し、それを突き抜けて、太陽(太陽系で最大の重力の中心)の方向に向かって飛び去るかもしれない。あるいは、地球の中心核も相当に大きな木都度だから、白色矮星のかけらと「どっこいどっこい」の激突をするかもしれない。

あなたの掌の上の小さな球体がどんどん重くなっていき、やがて掌をするりと突き抜けてしまうことを想像してみよう。あるいは、重力で押しつぶされて、私たちがビー玉ほどの大きさになって、欠片のなかに引き込まれてしまうことを。

ところで、白色矮星の内部の原子・核子の形状はどうなっているのだろうか。重力によってどのような形に押しつぶされているのだろうか。

①全体として小さな球体になっている。

②平たく押しつぶされている。

③ラグビーボールのような、胴周りが収縮し、それと比べて、重力の中心、すなわち星の中心部方向に長い構造になっている。

おそらく、全体として縮みながらも重力の中心に引き寄せられるようなラグビーボール形状になっていると思われる。ただし、強い重力のために、電子の自由な運動=スピンは(方向や速さ、範囲などは)それなりに制限されているだろう。

■中性子星■

超新星爆発でできる、〈主として中性子からなる〉恒星である。

ただし、超新星爆発には、もともとも恒星の質量の大きさによって、大雑把に見て少なくとも2形態があるらしい。太陽の8~10倍くらいの質量の場合と、それよりも大きい場合で、さらにそれぞれの形態の内部でもヴァリアントがあるという。

いずれにせよ、乱暴に言えば、要点は次のことにある。

激しく核融合を起こす恒星では、核融合で生じたより重い中心核での重力縮退(凝縮)への力と膨脹圧との対抗による脆いバランスが崩れるということ。バランスが崩れて、核の外側の部分が吹き飛ぶことになり、核はいよいよ縮退していく。

質量が大きい星ほど、激しい爆発が起き、重力縮退が大きな程度になるということだ。

8~10倍質量の恒星では、高温・高圧・高重力のもとで、ヘリウムよりも重い元素への核融合が進展するが、せいぜい炭素(C)→窒素(N)→酸素(O)→ネオン(Ne)→マグネシウム(Mg)くらいまでで平衡する。マグネシウムが主成分の核になると、核子のうち陽子は自由電子を獲得して安定しようとするが、そうなると膨脹圧が激減するので、大がかりな重力縮退が進み、核の外側の膨脹圧を抑え切れなくなり、周囲が吹き飛んでしまう。小規模な超新星爆発だ。

最後の残るのが、中性子星になる。

ところが、それよりも巨大な恒星だと、中心核での核融合はついに鉄(Fe)まで進む。鉄は安定性が高いので、核融合はそれ以上は進まないらしい。はるかに大きなエネルギーが生じた場合に、より重い元素に融合するという。

鉄が主成分の核はやがて、光子を捕捉して吸熱反応を起こし、外部の膨脹圧を抑え切れなくなり、大爆発が起きる。大がかりな超新星爆発だ。で、核は一挙に重力縮退を起こして、超超高密度の中性子星になるらしい(あくまで有力な仮説であって、違うかもしれない)。

この場合も、核の陽子は電子を獲得して、核子は全体として電気的に中性(これは電磁気的=核子力的にエネルギーがなくなるということではない。むしろエネルギーは超巨大化する)の構造になるのだという。

いろいろな仮説があるが、中性子星の大きさは数㎞~数十㎞で、そこに太陽の等倍~数倍の質量が凝縮しているという。1cm3あたりで1011㎏、つまり1億トン以上の重さになるわけだ(常用対数表示なので、3~6億トンくらいか)。

白色矮星と比べると、1億倍以上の密度になる。

このような密度=空間重力密度から考えると、原子核の周囲を取り巻いている保護膜=障壁はもはやほとんどなくなっている状態と考えられる。つまりは、原子核はほぼむき出しの状態で凝縮しているということになる。

ただし、これは中性子星総体としての平均密度を考えれば、という話なので、中核部と外殻部とでは状態が異なるであろう。ひょとしたら、最外殻ではラグビーボールの胴周りをはるかに小さくしたような原子が、まるで栗のイガを密集させたように凝集しているかもしれない。

多数派の仮説では、むき出しの原子核からなる外殻の周囲をわすか数mm暑さのプラズマ状の大気(金属イオン(+)と電子(-)が激しく流動する)が覆っているという。

では、内殻=中核はどうなっているだろうか。

原子核の陽子や中性子を各個の塊=まとまりたらしめていた保護膜=障壁(めちゃくちゃ硬く密度が高いトコロテンをイメイジしてみよう)が失われれいるわけだから、粒子が異様に小さい流砂(いかなる液体よりもはるかに小さな粒子のような)からなる流動状態となっているものと考えられるという。〈超流動体〉と呼ぶ。

この仮説については、本音のところ「???」である。というのも、通常の液体とか流体とかが成り立つような次元よりもはるかに微小な次元で、つまり液体や流体というものがそもそも成り立たない次元で「流動体」といったところで、想像がつきますか? 私にとっては、想像力の限界を超え出ています。

つまり、物理学者たちはメタファー(譬喩)で語っているわけだ。言葉としては、そうなのだが、彼らは数学的=量子論的なレンズで物を見ているわけで、だから、私には想像がつかない。

では、こう考えてみよう。

陽子や中性子の結合体としての核が、その質点直径のおよそ10万倍の「空間」を力の作用の場として、自分たちに対しては結集させる力の場として、外部に対しては斥力の場として成り立たせている。その保護膜=障壁が失われて、いまや核子はむき出しのまま互いに接触し衝突し渦巻き流動している。