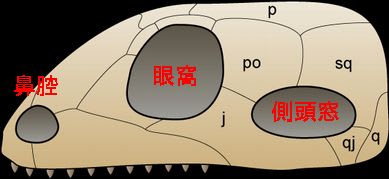

※単弓類の頭蓋骨

哺乳類型爬虫類とは何か

哺乳類型爬虫類は、研究者からはシナプシダ(穴がひとつある動物の意)、日本語では単弓類や単弓亜網などと呼ばれている。この名称は、頭蓋骨の眼窩のうしろに、「側頭窓」と呼ばれる穴がひとつだけ開いていることからきている。これは、現生の哺乳類にも受け継がれている特徴でもある。(ただし、眼窩と側頭窓が融合したものも多い)

人間ではこめかみあたりから頬骨の裏を通過するように上下方向に穿(うが)たれている隙間がその穴なのだ。人間は脳が発達したため、穴が脳頭蓋の骨に内側から押され、潰れた形になっているのである。

この側頭窓の存在からも、単弓類がその後の進化で、哺乳類や人間へとつながる動物たちであることがうかがえるのだ。

石炭紀(約3億5000万年前)に入り、一部の四肢動物(両生類)から単弓類(盤竜目→獣弓目→哺乳類)、無弓類(カメとその祖先)、双弓類(トカゲ類/恐竜・翼竜・ワニ→鳥類)へと枝分かれをする。四肢動物が上陸を果たしたのが3億6000万年前だというから、それから5000万年ほどで、哺乳類の祖先は早くも他の動物たちから枝分かれし、独自の道を歩み始めたことになる。

石炭紀が終わり、ペルム紀に入った約3億年前、単弓類の中で一番最初に出現した盤竜目はすべての四肢動物のうち、7~8割までを占めるほど繁栄したという。とはいえ、その頃の私たちの祖先の身体的特徴は、どう見てもまだ爬虫類だったわけで、よって分類学上も爬虫類の一種とされていたのだ。

※参考文献

NHK地球大進化プロジェクト・地球大進化・日本放送出版協会・2004

哺乳類型爬虫類とは何か

哺乳類型爬虫類は、研究者からはシナプシダ(穴がひとつある動物の意)、日本語では単弓類や単弓亜網などと呼ばれている。この名称は、頭蓋骨の眼窩のうしろに、「側頭窓」と呼ばれる穴がひとつだけ開いていることからきている。これは、現生の哺乳類にも受け継がれている特徴でもある。(ただし、眼窩と側頭窓が融合したものも多い)

人間ではこめかみあたりから頬骨の裏を通過するように上下方向に穿(うが)たれている隙間がその穴なのだ。人間は脳が発達したため、穴が脳頭蓋の骨に内側から押され、潰れた形になっているのである。

この側頭窓の存在からも、単弓類がその後の進化で、哺乳類や人間へとつながる動物たちであることがうかがえるのだ。

石炭紀(約3億5000万年前)に入り、一部の四肢動物(両生類)から単弓類(盤竜目→獣弓目→哺乳類)、無弓類(カメとその祖先)、双弓類(トカゲ類/恐竜・翼竜・ワニ→鳥類)へと枝分かれをする。四肢動物が上陸を果たしたのが3億6000万年前だというから、それから5000万年ほどで、哺乳類の祖先は早くも他の動物たちから枝分かれし、独自の道を歩み始めたことになる。

石炭紀が終わり、ペルム紀に入った約3億年前、単弓類の中で一番最初に出現した盤竜目はすべての四肢動物のうち、7~8割までを占めるほど繁栄したという。とはいえ、その頃の私たちの祖先の身体的特徴は、どう見てもまだ爬虫類だったわけで、よって分類学上も爬虫類の一種とされていたのだ。

※参考文献

NHK地球大進化プロジェクト・地球大進化・日本放送出版協会・2004