(11/5 持駒を修正しました)

さっそく今回のテーマ図を見てみましょう。

すいません、今日の問題は少し手抜きですね。

(やっぱり毎回詰将棋を作るのは大変です。今回はこんなもんで許してください。)

今日のテーマですが、とりあえず盤面を作ってそれを着色する方法を紹介しましょう。

これには大きく2つの方法があります。

・適当に盤面を配置し、それを詰むように(詰将棋になるように)盤面を配置する

・筋となる形を作り、それに着色する

の2つですね。今回は前者のほうを取り上げます。(後者は次回)

さて「適当に盤面を配置し」といいましたが、具体的にはどうすればいいでしょうか。

簡単に言えば面白そうな盤面なら何でも大丈夫です。ただしこの方法は、この盤面作りが

全てといっても過言ではないほど重要です。これによって詰将棋の質が大きく変わりますので

そこを肝に銘じてください。あとはひたすら「テキトーに」盤面を作りまくります。

とりあえず前回と同様、長所と短所を。

長所:

(1)ユニークな盤面になりやすく、実戦形でも趣向作でもどちらにも向いている

(2)ユニークな初形の場合はそれだけで価値があるので、手順が凡庸でも許してもらえる

(3)コンピュータを使って作りやすい

(4)作っていて楽しい

短所:

(5)いい手順が登場しにくい

(6)余詰めチェックが少し大変

何かロクな長所がないのに短所が厳しいですね。しかし実は私はこの方法が一番好きだったり

します。如何にいままでテキトーに作ってたかがわかりますね。しかし(1)にもありますが

どんな形にも柔軟に対応する作り方ですし、前回の逆算と違い素材となる詰将棋がいらないので、

1からとりあえず作ってみようというような、気軽に作るには一番です。

では作り方の説明をしましょう。といっても方法論はあまり説明することはないです。

ただし心構えは重要です。それは、

・ひたすら試行錯誤すること。とにかくたくさん試す。

・うまくいかない場合は固執せず次の盤面を検討する。

といったところです。とにかくいろいろやるのがコツです。

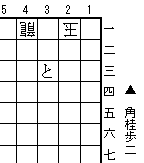

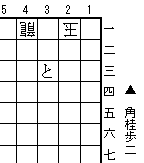

あまり説明らしくなりませんでしたが、気を取り直して今日の原図を紹介しましょう。

これも有名な問題ですね。ちなみに出典は初代大橋宗桂作 「術知象戯力草」第九十番です。

ああまた薀蓄を披露してしまった。

それにしてもいつもこの問題を見るたびに思うのだが、自分なら3一歩、3三と とするのに

何で香と桂を使ってるんでしょう。おそらく実戦形を意識しているんだと思いますが、

自分にはない感覚ですね。

それはさておき、とりあえず盤面はこのままにして持ち駒を適当に変えてみようととりあえず

考えました。ただしせっかくの問題なので、香車はそのままにしたいですね。

ということで香+nで作ってみようとしました。

…………

できませんでした(汗)

ああっ石を投げないで。これでもいろいろ試したんですよ。2、3日はこれを考えて

ほとんど眠れませんでした(涙)

これは悪い例で、だから固執しちゃいけないんですよ。

ダメだと思ったら別の問題にトライしなきゃいけないんですよ。

ということでこれは悪い例ということで。

しかしもう少しやってみましょう。ただし香を使うのはやめて。

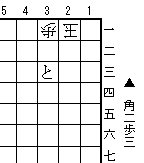

そうするとこれが一応詰将棋として成り立つことがわかりました。

後はちょっとした調整です。今のままでも余詰はないのですが、一応一部非限定なのが

気になります。これはもう美意識だけの問題ですが、一応非限定ではないようにしましょう。

で、できたのがこれです。

コツとしては、とにかくテキトー。

まあいろいろ試してください。それでは次回。

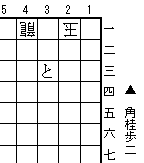

あと、他にもこんな持ち駒も詰みます。

こっちのほうがマシだったかな?

さっそく今回のテーマ図を見てみましょう。

すいません、今日の問題は少し手抜きですね。

(やっぱり毎回詰将棋を作るのは大変です。今回はこんなもんで許してください。)

今日のテーマですが、とりあえず盤面を作ってそれを着色する方法を紹介しましょう。

これには大きく2つの方法があります。

・適当に盤面を配置し、それを詰むように(詰将棋になるように)盤面を配置する

・筋となる形を作り、それに着色する

の2つですね。今回は前者のほうを取り上げます。(後者は次回)

さて「適当に盤面を配置し」といいましたが、具体的にはどうすればいいでしょうか。

簡単に言えば面白そうな盤面なら何でも大丈夫です。ただしこの方法は、この盤面作りが

全てといっても過言ではないほど重要です。これによって詰将棋の質が大きく変わりますので

そこを肝に銘じてください。あとはひたすら「テキトーに」盤面を作りまくります。

とりあえず前回と同様、長所と短所を。

長所:

(1)ユニークな盤面になりやすく、実戦形でも趣向作でもどちらにも向いている

(2)ユニークな初形の場合はそれだけで価値があるので、手順が凡庸でも許してもらえる

(3)コンピュータを使って作りやすい

(4)作っていて楽しい

短所:

(5)いい手順が登場しにくい

(6)余詰めチェックが少し大変

何かロクな長所がないのに短所が厳しいですね。しかし実は私はこの方法が一番好きだったり

します。如何にいままでテキトーに作ってたかがわかりますね。しかし(1)にもありますが

どんな形にも柔軟に対応する作り方ですし、前回の逆算と違い素材となる詰将棋がいらないので、

1からとりあえず作ってみようというような、気軽に作るには一番です。

では作り方の説明をしましょう。といっても方法論はあまり説明することはないです。

ただし心構えは重要です。それは、

・ひたすら試行錯誤すること。とにかくたくさん試す。

・うまくいかない場合は固執せず次の盤面を検討する。

といったところです。とにかくいろいろやるのがコツです。

あまり説明らしくなりませんでしたが、気を取り直して今日の原図を紹介しましょう。

これも有名な問題ですね。ちなみに出典は初代大橋宗桂作 「術知象戯力草」第九十番です。

ああまた薀蓄を披露してしまった。

それにしてもいつもこの問題を見るたびに思うのだが、自分なら3一歩、3三と とするのに

何で香と桂を使ってるんでしょう。おそらく実戦形を意識しているんだと思いますが、

自分にはない感覚ですね。

それはさておき、とりあえず盤面はこのままにして持ち駒を適当に変えてみようととりあえず

考えました。ただしせっかくの問題なので、香車はそのままにしたいですね。

ということで香+nで作ってみようとしました。

…………

できませんでした(汗)

ああっ石を投げないで。これでもいろいろ試したんですよ。2、3日はこれを考えて

ほとんど眠れませんでした(涙)

これは悪い例で、だから固執しちゃいけないんですよ。

ダメだと思ったら別の問題にトライしなきゃいけないんですよ。

ということでこれは悪い例ということで。

しかしもう少しやってみましょう。ただし香を使うのはやめて。

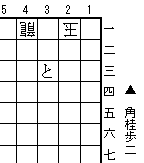

そうするとこれが一応詰将棋として成り立つことがわかりました。

後はちょっとした調整です。今のままでも余詰はないのですが、一応一部非限定なのが

気になります。これはもう美意識だけの問題ですが、一応非限定ではないようにしましょう。

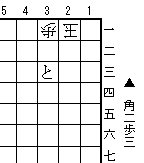

で、できたのがこれです。

コツとしては、とにかくテキトー。

まあいろいろ試してください。それでは次回。

あと、他にもこんな持ち駒も詰みます。

こっちのほうがマシだったかな?

ところで、今回の詰め将棋歩が一枚余ってしまうような気がするのですが、、、

下の問題と混同してしまったみたいです。

持駒修正しました。