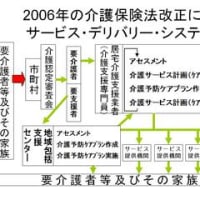

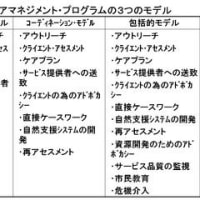

この日の座談会では、個人のプランニングはケアマネジメントを介して定着してきたが、地域を対象にするプランニングは可能であるのか、それではどのようにしていくのか、がテーマであった。私の考えでは、地域においてもアセスメントがあり、それをもとにしたプランニングがあるべきであると考えている。地域は個人以上に複雑であるため、遅れているが、実践現場を中心にして是非作っていきたいと思っている。

もう一つ、この座談会で思ったことであるが、地域についてアセスメントし、プランニングしていくためには。その前提となるニーズの発見、アセスメント、プランニング、実行という手順のマニュアル化を推進していかなければならない。これにより、いずれの地域においても可能になるプランニングの作成・実施に至る過程を遂行できると思っている。

この過程は、以前に調査結果で示したが、「地域を知る」ことと「地域に知ってもらう」ということでもって、ケアマネジメントで言うところの、ケースの発見、住民との約束、アセスメント、プランニング、実施という機能を果たしていくことである。ここには、普遍的な流れがあると考える。

個々の地域の特性に合わせて、個別の地域ニーズに合わせて、プランニングを住民と一緒に行っていくことになるが、ここでは、一人の利用者のニーズを地域に広げていくことも必要であろうが、地域のニーズを、踏査やリサーチから引き出し、そこからプランニングしていくことも可能であると思う。

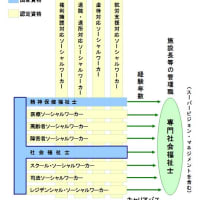

こうしたプランニングの前後において、ケアマネジメントでは必要ない多様な技術が求められる。これらには、地域のパワーメカニズムを理解したり、交渉力やプレゼンテーション力といったものが不可欠になるが、それを名人芸に矮小化してはならない。一定の普遍性のある技術として、ソーシャルワーカーが身につけるよう教育・研修していく必要がある。

もう一つ、この座談会で思ったことであるが、地域についてアセスメントし、プランニングしていくためには。その前提となるニーズの発見、アセスメント、プランニング、実行という手順のマニュアル化を推進していかなければならない。これにより、いずれの地域においても可能になるプランニングの作成・実施に至る過程を遂行できると思っている。

この過程は、以前に調査結果で示したが、「地域を知る」ことと「地域に知ってもらう」ということでもって、ケアマネジメントで言うところの、ケースの発見、住民との約束、アセスメント、プランニング、実施という機能を果たしていくことである。ここには、普遍的な流れがあると考える。

個々の地域の特性に合わせて、個別の地域ニーズに合わせて、プランニングを住民と一緒に行っていくことになるが、ここでは、一人の利用者のニーズを地域に広げていくことも必要であろうが、地域のニーズを、踏査やリサーチから引き出し、そこからプランニングしていくことも可能であると思う。

こうしたプランニングの前後において、ケアマネジメントでは必要ない多様な技術が求められる。これらには、地域のパワーメカニズムを理解したり、交渉力やプレゼンテーション力といったものが不可欠になるが、それを名人芸に矮小化してはならない。一定の普遍性のある技術として、ソーシャルワーカーが身につけるよう教育・研修していく必要がある。