私たちヒトは多細胞生物です。

ヒトの細胞は様々な形に分化して生命活動に必要な様々な組織を構成し、

生命個体としての「身体」を作り上げています。

原初、生物は単細胞生物でした。

それから生物は進化し、多細胞生物が発生しました。

当初、多細胞生物はただの細胞の寄せ集まりで、

特別な役割分担はありませんでした。

そして、いつからか細胞は役割分担をするようになり、

その役割に合わせた形に細胞を分化させて様々な組織を生み出し、

全体を一つの生命とするようになりました。

寄せ集めの多細胞生物時代は、

それぞれの細胞が代謝に必要な栄養や酸素を外部より直接吸収し、

老廃物も直接排出していました。

その後、多細胞生物は袋状に形状を変化させ、

袋の中の空間から栄養などを吸収をするようになりました。

胃や腸などの消化管(消化腔)の原型です。

さらに進化して入口(口)と出口(肛門)が別々になり、

出入り口が一緒の袋だったのが出入り口が別々の一本の管になりました。

それから消化管の一部が分化して神経ネットワークの原型ができました。

消化管をコントロールして、効率の良い吸収や排泄をするためです。

そして神経ネットワークの一部が分化してセンサーの役割をする部分が出てきました。

栄養源を効率よく消化管内に取り込むためです。

目や鼻や舌などの祖先で、最終的には情報処理中枢として脳に進化します。

さらに吸収した栄養などを循環させる循環系、

物質を代謝させる器官(肝臓などの祖先)など、

様々な組織・器官が分化・形成され、多細胞生物は進化を続けました。

前置きの説明が長くなってしまいました。

ここからが本題です。

多くの細胞によって構成された、

様々な臓器・器官・組織で構成されている人体ですが、

始まりは細胞の塊から「袋」への形状変化でした。

そして「袋」になることによって、

「袋」の「外側・内側」という空間の区別が生まれます。

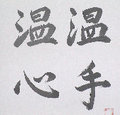

「袋」という「器」から「空間」という『無用の用』が生み出されたのです。

つまり消化管(消化腔)という内臓の始まりは、

人体での「無用の用」の始まりであるのです。

そしてそれが「道の医学」の原点なのです。