教養懇話会資料(第46回)

H22.2.18

薩摩義士について

1.はじめに

薩摩義士のことはある程度知っているつもりでいたが、ハーモニカ同好会で「薩摩義士の歌」を学んでみて、その忠誠心と責任感の強さ及び実行力に感動し、改めて薩摩義士について調べたので、歌と共に紹介してみたい。

2.宝暦治水と薩摩義士

宝暦治水とは江戸時代の宝暦年間(1754年(宝暦4年)2月から1755年(宝暦5年)5月)、幕府の命令により薩摩藩が行った治水工事で、濃尾平野の治水対策として、木曽川、長良川、揖斐川の分流工事のことである。

木曽川、長良川、揖斐川の3河川は濃尾平野を貫流し、下流の川底が高いことや三川が複雑に合流・分流を繰り返す地形などのため洪水が多発していた。

1735年(享保20年)、美濃郡の代官が三川の分流工事を立案したが、その時は幕府の許可は下りなかった。洪水の発生に伴い1753年(宝暦3年)12月28日、幕府は薩摩藩に御手伝普請という形で川普請工事を命じたが、その目的は薩摩藩の財政弱体化であった。

当時の薩摩藩は参勤交代費、徳川吉宗の娘の押し付け結婚に伴う費用などで66万両もの借入金があり財政が逼迫していた。

工事普請の知らせを受けて幕府のあからさまな嫌がらせに「一戦交えるべき」との強硬論が続出したが、沸き立つ藩士たちを制して、平田靱負は「幕府と戦えば、この地は戦場となり罪のない子供、百姓まで命を落とす。ならばこの治水工事を受けることによって美濃の民百姓の命は救われ、仁義の道にも沿いひいては家の安泰につながる」と皆を説得し、藩主島津重年も決断した。

こうして薩摩藩士一行は、美濃まで約1200kmを総奉行平田靱負以下947名が宝暦4年1月に悲壮なる決意で旅立った。

宝暦4年2月美濃の国に着き、工事の準備を整え、総奉行平田靱負は多度神社に薩摩藩士、人夫たちの一行を伴って参拝し工事の無事竣工を祈願した後、藩主からの5か条の心得を読み上げた後、何事も自重して幕府役人との衝突は必ず避けて不満は口にしないように話した。

木曽川(227km)、長良川(166km)、揖斐川(121km)の三川の堤防延長121kmを堤防修復や堤防新築などを土工姿で約1年半かけ前代未聞の工事を行った。

しかし、厳しい屈辱の日々が続き、例えば、物品は安く売るな!藩士達が身を寄せる宿泊先の村人たちに食事は「一汁・一葉だけ・酒や魚は禁止」病気になっても必要以上に手当てしなくてよい!など過酷な幕府の命令が出ていた。

また、石積みをして、役人がOKしたものを、代官がこんな積み方ではいけないと言い出すとOKを出した役人は「私の指示通りに積んでいないと!」責任を回避しても藩士たちは何も言えずくやしい思いをした。

さらに、逆川(羽島市)の工事完成間近になると蜜命された者によって破壊されるなど非情なものであった。

「人に負けるな」「弱い者をいじめるな」「うそを言うな」「恥を知れ」「礼儀を守れ」と教えられてきた薩摩藩士にとって屈辱に耐えられず自害する者が出たが、自害者は「病死」として届けて幕府への抗議と受けとられないようにした。割腹52名、病死33名もの犠牲者であった。

工事費用も当初の14万両が40万両(約300億円)となり、大阪商人からと薩摩藩内での借入金及び増税でまかなったが、そのため薩摩藩は窮乏し借入金を返すのに20年余りかかった。

ついに宝暦5年5月すべての工事区域が完成。幕府の検査も終わり、幕府側も「日本中どこを探しても、この工事ほど素晴らしいものはない」とほめ讃えた。

5月25日、全ての仕事を終えた総奉行平田靱負は藩主島津重年公に工事完成の書簡を送り、残る者への遺書を書いてから養老町大牧の役館で「住みなれし 里も今更 名残りにて 立ちぞ わずらふ 美濃の大牧」の時世の句を残して自害したが、病気ということにして京都まで移送し、京都の寺に埋葬した。享年52歳であった。

平田靱負の死を聞き藩主島津重年公の病気もそれ以降急激に悪化し6月16日27歳の若さで死去した。

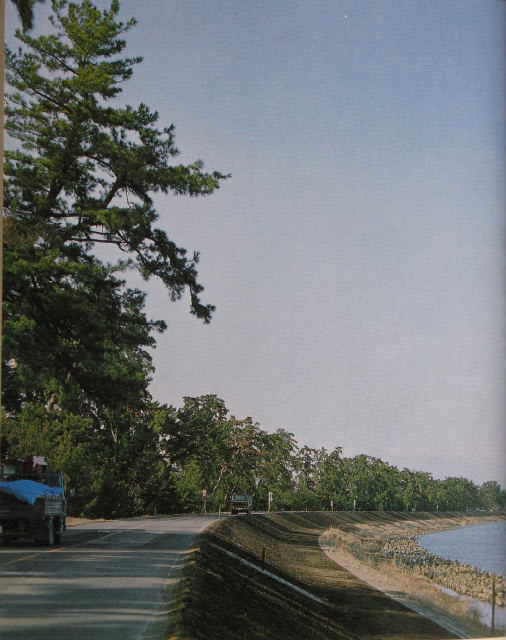

残った藩士たちは、この苦闘に耐えた治水工事の完成と散っていった亡き藩士たちの弔いのため薩摩から日向松を取り寄せて油島に植え付けたのが、いまでいう千本松原であり、あの松こそ薩摩の人たちの血と汗と涙と感情が混ざった遺品といわれている。

3「薩摩義士」の顕彰

「歴史は真実のみを伝えず」という言葉もあるとおり、宝暦の治水工事のことについては、幕府の威をおそれ、工事の犠牲者の氏名はもちろん、その功績すら鹿児島の人々には言い伝えられなかった。

「薩摩義士」等の事績は、130余年後、明治の始めになってから三重県多度村の西田喜平衛氏が薩摩藩士の事績を研究し、その功績を世に発表したのが最初で、その後、だんだん顕彰するようになってきた。

年月がたつにつれて「薩摩義士」の恩恵を深く感じ、岐阜県に「岐阜薩摩義士顕彰会」ができ、鹿児島県にも「薩摩義士顕彰会」ができ、それぞれ活動した縁で両県は「薩摩義士」がとり結ぶ縁で姉妹県の盟約を結ぶことになった。

毎年春と秋の岐阜県における「治水神社大祭」には鹿児島からの参拝客も多く、また鹿児島市平田公園の「平田靱負翁の銅像」の前における祭典には、岐阜県、三重県、愛知県から多数の参列者がある。

また、「薩摩義士」についての著書、詩、歌、踊等もでき顕彰に役立っている。

4 むすび

今回、「薩摩義士」について調べた結果をまとめてみて、当時の困難な事態を乗り切った薩摩藩の人々のことに思いをめぐらして感じたことは、藩主から藩士まで、治水工事を戦争ととらえて勝利は「治水工事の無事竣工」であり、幕府の無理難題も勝利のため自重し、夫々が責任を果たした結果が勝利に結びついたものと思われる。

特に総奉行平田靱負の人格と指導力及び実行力が多くの人々を動かして「治水工事の無事竣工」に大きく貢献したがことを思うと、リーダーの役割の重さと責任のとりかたについて改めて考えさせられた。

これを機会に「薩摩義士」についてさらに関心をもち語りついでいけるように努力したい。

以上

● 添付資料 薩摩義士の歌 作詞・作曲 江口森之進

● 参考文献

○ 宝暦治水と薩摩藩士 伊藤信 著

○ 宝暦 薩摩義士物語 池水喜一 著

○ 薩摩義士 財団法人 鹿児島県育英財団編集(17名の共同執筆)

○ 宝暦治水事件 出典:フリー百科辞典「ウイペディア」

○ 薩摩義士 宝暦治水にまつわる悲話 大垣青年クラブ

|

木曽・長良・揖斐川の流れ |

薩摩藩普請目論絵図 |

千本松原(岐阜県海津町) |

|

平田靱負終焉地碑 |

治水神社(岐阜県海津町) |

平田靱負銅像(鹿児島市) |