(二) 芭蕉の影

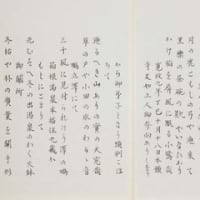

○ 我(わが)としの寄(よる)をも知らず花の春(巴人)

○ この秋はなんで年寄る雲に鳥(芭蕉)

芭蕉の五十一年の生涯にあって、今に残されている発句(俳句)の数は一千句足らずである。しかし、それらの句はいずもれ推敲の限りを尽くしたものであった。それらの中にあっても「旅懐(りょかい)」との前書きのある、この芭蕉の掲出句は、名吟中の名吟とされているものの一つである。 この句が作られた元禄七年(一六九四)は、まさに、芭蕉がその五十一年の生涯に終止符をうった年であった。すなわち、芭蕉の辞世の句の「旅に病(やん)で夢は枯野をかけ廻(めぐ)る」が口授された、その一ヶ月前の頃の句なのである。ここには、やがて確実にやってくる死の影を読みとり、その人生の無常観と寂寥感を見事に捉えた一句ということができよう。「この秋はなんで」という口語的な表現は、嘘偽りのない、そして、何の衒いもない、芭蕉のその人の、その時の、独白以外の何ものでもないであろう。

そして、この句をつぶさに反芻してみると、「雲に鳥」という下五は、古来、伝統的な連歌以来の春の季語で、芭蕉は完全にそれらのことを熟知しながら、あえてそれらを無視して季語として使用せず、その雲の彼方に飛んでいく、その鳥に自分の行く末を託したのであろう。ここには、連綿として流れる連歌以来の伝統も、そして、その技巧も方法も、芭蕉は完全に自家薬籠中のものにし、自由自在にそれを操っているのである。いや、そのような伝統とか技巧とか方法とか、それらの一切を放下した後で、口から出る呟きそのものが、このような一句となるという境地に至ったということであろう。巴人は、これらの芭蕉の全てについて熟知していた。そして、この巴人の掲出句は、その余命いくばくもないことを悟った巴人の、その晩年のある年の新年に当たって、芭蕉の、この名吟に想いを馳せながら、芭蕉のこの句と同じような試みを施しながら、どうにも様にならいと自嘲し、そして、つくづくと、芭蕉の偉大さに頭を垂れているのであろう。

すなわち、巴人は、この正月のめでたい歳旦の句に当たって、芭蕉の辞世の句とも思われる、この「この秋はなんで年寄る雲に鳥」を持って来て、そして、この芭蕉の秋の句を、新年の句と転回しているのである。そして、その表面は、丁度、一休禅師の、「門松や冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」というような装いをさせがら、その実は、誠に、芭蕉の、この掲出句の、人生の無常観と寂寥感との描出こそが、この時の、この句を作句する時の、巴人の主たる関心事であったのであろう。

巴人と同時代の人達は、この巴人の句に接して、その巴人を良く知る人達は、この芭蕉との名吟との関連で、この句を理解したのであろうが、こういう表面的には何の変哲もない、どうにも作意のない、平明過ぎるほど平明な句については、巴人と同時代の以降の人達にあっては、もはや、芭蕉との名吟との関連で理解しようとするようなことは無駄のことと、このような巴人の句は時間の堆積の中に埋もれてしまったのである。

○ 我(わが)としの寄(よる)をも知らず花の春(巴人)

○ この秋はなんで年寄る雲に鳥(芭蕉)

芭蕉の五十一年の生涯にあって、今に残されている発句(俳句)の数は一千句足らずである。しかし、それらの句はいずもれ推敲の限りを尽くしたものであった。それらの中にあっても「旅懐(りょかい)」との前書きのある、この芭蕉の掲出句は、名吟中の名吟とされているものの一つである。 この句が作られた元禄七年(一六九四)は、まさに、芭蕉がその五十一年の生涯に終止符をうった年であった。すなわち、芭蕉の辞世の句の「旅に病(やん)で夢は枯野をかけ廻(めぐ)る」が口授された、その一ヶ月前の頃の句なのである。ここには、やがて確実にやってくる死の影を読みとり、その人生の無常観と寂寥感を見事に捉えた一句ということができよう。「この秋はなんで」という口語的な表現は、嘘偽りのない、そして、何の衒いもない、芭蕉のその人の、その時の、独白以外の何ものでもないであろう。

そして、この句をつぶさに反芻してみると、「雲に鳥」という下五は、古来、伝統的な連歌以来の春の季語で、芭蕉は完全にそれらのことを熟知しながら、あえてそれらを無視して季語として使用せず、その雲の彼方に飛んでいく、その鳥に自分の行く末を託したのであろう。ここには、連綿として流れる連歌以来の伝統も、そして、その技巧も方法も、芭蕉は完全に自家薬籠中のものにし、自由自在にそれを操っているのである。いや、そのような伝統とか技巧とか方法とか、それらの一切を放下した後で、口から出る呟きそのものが、このような一句となるという境地に至ったということであろう。巴人は、これらの芭蕉の全てについて熟知していた。そして、この巴人の掲出句は、その余命いくばくもないことを悟った巴人の、その晩年のある年の新年に当たって、芭蕉の、この名吟に想いを馳せながら、芭蕉のこの句と同じような試みを施しながら、どうにも様にならいと自嘲し、そして、つくづくと、芭蕉の偉大さに頭を垂れているのであろう。

すなわち、巴人は、この正月のめでたい歳旦の句に当たって、芭蕉の辞世の句とも思われる、この「この秋はなんで年寄る雲に鳥」を持って来て、そして、この芭蕉の秋の句を、新年の句と転回しているのである。そして、その表面は、丁度、一休禅師の、「門松や冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」というような装いをさせがら、その実は、誠に、芭蕉の、この掲出句の、人生の無常観と寂寥感との描出こそが、この時の、この句を作句する時の、巴人の主たる関心事であったのであろう。

巴人と同時代の人達は、この巴人の句に接して、その巴人を良く知る人達は、この芭蕉との名吟との関連で、この句を理解したのであろうが、こういう表面的には何の変哲もない、どうにも作意のない、平明過ぎるほど平明な句については、巴人と同時代の以降の人達にあっては、もはや、芭蕉との名吟との関連で理解しようとするようなことは無駄のことと、このような巴人の句は時間の堆積の中に埋もれてしまったのである。