御縁起:越後三十三観音霊場 公式ホームページより引用

養老6年(722)天下に悪病流行す。藤原房丸公(鎌足の曾孫)観音菩薩を祈念し、一子を得た前の因縁により、尊像を彫して加護を受けんとて、越の聖者泰澄大師に懇願した。

長和元年(1012)密教行者恵心僧都、諸州の霊仏巡拝の時、当地魚野川西に紫雲天頂を覆える飯盛の山あり。怪みて窺うに大樹の下に朽たる大古仏一躯在り。礼せば泰澄大師作の正観音の像なり。依って自ら脇侍多聞・持国二天及び薬師像を彫し侍神とした。

延徳元年(1489)雪洞庵七世禅実和尚を請し開山とし曹洞宗となり、天正元年今の寺号となった。

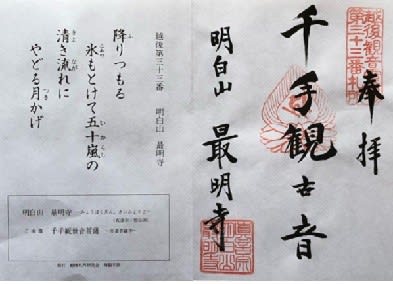

天昌寺(てんしょうじ)

(越後三十三観音霊場 第十二番)

新潟県南魚沼市思川39

養老6年(722)天下に悪病流行す。藤原房丸公(鎌足の曾孫)観音菩薩を祈念し、一子を得た前の因縁により、尊像を彫して加護を受けんとて、越の聖者泰澄大師に懇願した。

長和元年(1012)密教行者恵心僧都、諸州の霊仏巡拝の時、当地魚野川西に紫雲天頂を覆える飯盛の山あり。怪みて窺うに大樹の下に朽たる大古仏一躯在り。礼せば泰澄大師作の正観音の像なり。依って自ら脇侍多聞・持国二天及び薬師像を彫し侍神とした。

延徳元年(1489)雪洞庵七世禅実和尚を請し開山とし曹洞宗となり、天正元年今の寺号となった。

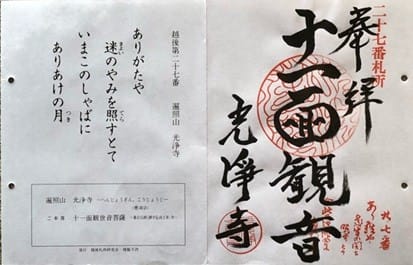

天昌寺(てんしょうじ)

(越後三十三観音霊場 第十二番)

新潟県南魚沼市思川39