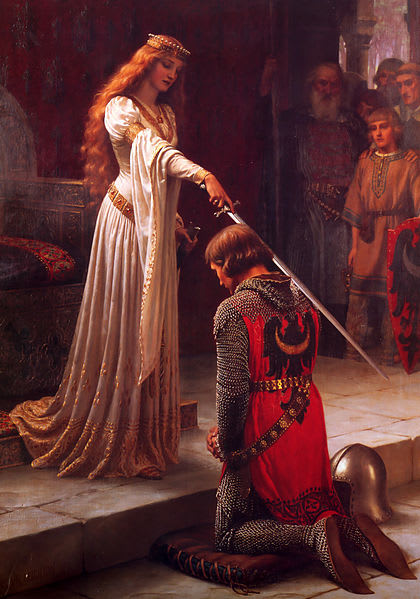

【騎士号授与】エドモンド・レイトン

す、すみません 本文に関しても色々言い訳事項があるのに……今回もまた、トールキンの<指輪物語>にご興味ない方には若干パルプンテ☆な前書きとなりますm(_ _)m

本文に関しても色々言い訳事項があるのに……今回もまた、トールキンの<指輪物語>にご興味ない方には若干パルプンテ☆な前書きとなりますm(_ _)m

いや~、ゴクリの奴いいですよ、ゴクリ、ゴクリ、ゴクリ!!

実際、<指輪物語>内で登場人物の人気投票を取ったとしたら、ゴクリ(ゴラム)の奴がぶっちちぎりで一番なんじゃねーの?とか自分的には思う(※映画のほうは、好きな俳優さんとかそうしたことが絡んでくると思うので、原作のみに限っていえばということですけど^^;)

最初に読んだ時にも、ゴクリの登場シーンのところだけ妙に読むのが速かったものですが(面白すぎてww)、でも今回読んでるほうが受けすぎて笑ってしまいました(爆 )

)

たとえばの例として、ゴクリどんの登場シーンについて、今回は少しばかりご紹介したいと思います♪(^^)

①ゴクリ大王

>>「あいつは見てる。あいつは知ってる。あいつはわしらがばかな約束をするのを聞いてるよ――あいつの命令にそむいて。そうよ。取っちまうに違いないよ。幽鬼どもが探してるよ。取っちまうに違いないよ 」

」

「あいつには渡さない! 」

」

「渡さないよ、かわいいしと。ねえ、いとしいしと、あれがわしらのものになるとして、そしたらわしら逃げられるのよ、あいつからだってよ、ね?もしかしたら、わしらとても強くなる、幽鬼たちよりも強くなるかもね。スメアゴルの殿かよ?ゴクリ大王かよ?ゴクリさまよ!毎日毎日さかな食べる、日に三度ね、海から取れたての。いとしい、いとしいゴクリよ!わしらのものにしなきゃならない。わしら、あれがほしい、ほしい、ほしい、ほしいよお! 」

」

(「指輪物語7~二つの塔~下巻」J.R.R.トールキン著、瀬田貞二・田中明子さん訳/評論社刊より)

いや~、妄想力ハンパないっすね、ゴクリ大王(笑)

実際、失われた指輪をゴクリが長くずっと保持してたのって、ある種の運命というよりただの偶然といったように感じる度合いが強かったりするわけですが、でもゴクリが長く指輪を持っててくれたお陰で世界は平和だったのかな……なんて思ったり。。。

それに、「このヌルヌルしたなんとも嫌なくさい奴」をとりあえず<ゴクリ大王>として指輪保持者に祭り上げておき、日に三度新鮮な魚さえあてがっておいて、適当にかしずいておけば――世界の平和を保てそうな気もしますよね(^^;)

まあ、もちろんそこはそれとして、指輪の魔力がまた誰かに影響してしまい、「ブルータス、おまえもか!」とばかりゴクリから取り上げてしまうのでしょうけども、そう考えた場合やっぱり、ゴクリがずっと地下の闇の中にいたっていうのは凄いことのような気がします

②おさかなは、おしきでしょうな?

息をしないで 生きていて、

死んでるように、冷たくて、

喉かわかぬに、飲んでばかり。

鎧着てても、がちゃつかぬ。

乾いたところで溺れ、

島を山と思い、

泉を吹き上げと思い、

滑らかで、きれいなもの、

そいつに会えたら、うれしいね。

わしらのほしいのは、ただ一つ、

汁気たっぷりの

――さかな。

(スメアゴルこと、ゴラムこと、ゴクリさく)

たぶん、ゴクリの食性は基本雑食性だと思うのですが、特にその中でも好物なのがおさかな。でもさかなの味に飽きた時にはゴブリンの肉も食べたり……。(←『ホビットの冒険』より)

>>実のところゴクリはそれから間もなく戻ってきました。しかしその戻り方があまり静かだったので、二人はかれが自分たちの前に立つまで、その足音に気づきませんでした。かれの指も顔も真っ黒い泥に汚れていました。口はまだ何かを噛みしめ、涎(よだれ)が垂れています。クチャクチャと何を噛んでいるのでしょう? 二人はたずねませんでしたし、考えたくもありませんでした。

二人はたずねませんでしたし、考えたくもありませんでした。

「長虫か甲虫か、でなかったら穴から出てきたぬらぬらしたもんだ 」と、サムは考えました。「ブルル!いやなやつだ、あわれなやつだ!」

」と、サムは考えました。「ブルル!いやなやつだ、あわれなやつだ!」

ゴクリは水のところに行って充分に飲み、体を洗ってしまうまで、一言も口を利きませんでした。それから二人のところに近づいてきて、唇をなめなめ、「やっと、具合よくなったよ 」といいました。「休んだかね?出かけられるかね?いいホビットさんたち、よく眠ったよ。もうスメアゴルを信用するね?それでいい、とてもいいよ」

」といいました。「休んだかね?出かけられるかね?いいホビットさんたち、よく眠ったよ。もうスメアゴルを信用するね?それでいい、とてもいいよ」

(「指輪物語7~二つの塔~下巻」J.R.R.トールキン著、瀬田貞二・田中明子さん訳/評論社刊より)

いや~、このあたりとかなんとも胸が痛みますよね(いやオマエ、読みながら笑ってたじゃん )

)

わたしの中ではゴクリって、挿絵を描いてらっしゃる寺島龍一さんの描いたゴクリの印象があんまり強くて……初めて映画のゴクリ(ゴラム)を見た時には、「えーっ。このしと、わたしの知ってるゴクリじゃないよ☆」と一瞬思ったほどでした(笑)

もちろん、映画のゴラムもかなりいい感じの仕上がり(?)で好きなのですが、わたしの中ではやっぱりゴクリって、人間の原型を留めているというより、もっと化け物じみた不気味な闇の何か……という刷り込みが、最初に原作を読んだ時に出来上がってしまったみたいです

おおう、↓の本文と何ひとつ関係のない話ばかりして、本当にすみませんm(_ _)m

そろそろ19000文字を越えて来ましたので、ゴクリたんのお話は一旦このへんで。。。

それではまた~!!

六花の舞。-【14】-

「銀メダル、おめでとう」

「氷室先輩も、おめでとうございます」

こんなやりとりは、すでに大会の会場や、そのあとにあったパーティの席上でも交わしていたことではあった。正直、日本へ帰るまでの十三時間もの間――無口な氷室光と隣あって過ごすのは、葵にとって気疲れしそうな予感のすることではある。

同じ異性でも、リョウに対しては葵はもうすっかり慣れた。それにしたがい、相手のことを異性とすら意識しなくなっていた気がする。彼にされたキスがもし、もっと手馴れた感じのものだったとしたら、葵もすっかり脳のほうが彼への思いで冒されていたかもしれない。けれど今のところそんなこともなく、リョウのしてくれた不器用なキスが、彼女にとっても少しは嬉しいものだったという、今はそのくらいな感覚だった。

「彼、よく如月さんのことを黙って送り出してくれたもんだよね」

「ええと、まあ……リョウの中で優先順位としては、スケートしている間はスケートが一番で、それ以外のものはメインディッシュの添え物みたいな感じになるらしいから」

「そうなんだ」

エコノミーの座席は、2-4-2式で、葵が窓際に座り、そして光が廊下側、廊下を挟んだ横に四つ座席が並んでいるといった具合だった。そして座席のほうは大体、七十パーセントくらいが埋まっているといった印象である。

「あの、時々窓側の席と交代しましょうか?窓から景色が見えるだけでも、少し気分転換になると思うし……」

「べつに、気にしなくていいよ。俺たぶん、これから二時間もしないうちにぐっすり寝ることになると思うから。いつもそうなんだ。だから海外で試合がある時なんか、自分の体質に感謝してる。感謝してるなんて言い方はおかしいけど、とにかく重宝してるっていうか」

「そうなんですか。わたし、駄目なんですよね。飛行時間が十時間くらいだった場合、大体二時間もしないうちに起きて、それからまた一生懸命寝ようとするんだけど寝れなくて、ようやく寝たかと思ったら、実は十分くらいしか経ってなかったとか、そんな感じで……」

「そっか。じゃあ、海外遠征の時とか、大変だね」

光がさらに言葉を続けようとした時、シートベルトをしてくださいとのアナウンスが流れ、葵も光もシートベルトを締めた。飛行機が動きはじめる少し前に、キャビンアテンダントが座席のチェックをしに廊下を歩いてやってくる。

飛行機が安定飛行に入ってから、CAがカートを押してやってくるのを見て、葵は微炭酸入りのレモンウォーターを注文した。光のほうではココアを頼み、鞄の中からチョコクロワッサンを取り出している。葵のほうでは間食用のナッツ類の入った袋と、ダークチョコレートをごそごそと食べはじめる。

「如月さんも、食べる?」

光は表面に蜂蜜の塗られたプチクロワッサンを取りだし、葵に手渡した。葵のほうでもお返しというように、アーモンドやカシューナッツ、くるみなどの混ざったナッツの小袋とチョコレートを彼に渡した。

「リョウのところの管理栄養士さんに言われたんですよ。小腹がすいて、もしトランス脂肪酸がたっぷりのスナック類を食べたくなったら、そのかわりにナッツ類をつまめって。あと、チョコレートは脂肪分が低めのダークチョコレートだったら、少しくらい齧ってもいいみたいに」

「でもさ、こういう大きな大会が終わったあとって、何日間かは自分に好きなものを食べていいみたいに許すよね。で、また食事のほうを制限しはじめるわけだけど、そういうメリハリがあると、毎日食事するのが楽しくなったり……アーヴィングスケートクラブの食堂のランチは、本当に美味しかった。豆腐ハンバーグに味噌スープとか、アジア人向けのメニューが多くて、結構びっくりしたっけ」

「とにかく食品が全部オーガニックなんですよね。マグロのサラダとか、玄米のリゾットとか、いくらでも食べられそうなくらい美味しかったなあ。お味噌も塩分控えめの白味噌なんですよね。あと、ビビンバ丼にアボガドサラダに、おからのポテトキッチュとか……」

「スパニッシュ・オムレツやひよこ豆のカレーも美味しかったな。人参ケーキや豆乳グラタンも……俺がスケートの選手なんかやってるもんだから、たまに食品の成分表なんかを見て「絶対食べない」なんて言ったりすると、兄貴たちに笑われるんだ。「我が家には健康オタクがひとりいる」ってね」

「氷室先輩って、三人兄弟の末っ子でしたっけ?」

「うん。兄貴とは八つ以上年が離れてて、ふたりとも社会人なんだ。うちのおふくろは最初俺を生む気が全然なかったんだってさ。でも生んでよかったって、近ごろじゃよく言われるよ」

ふたりはナッツをぽりぽり齧りながらそんな話をし、葵は光が意外に話しやすい相手であることに驚いた。これまで毎日のようにリンクで顔を合わせていても、あまり口を聞いたことがなかっただけに。けれど、今日日本へ帰国し、一日の休みを挟んでまた練習時に顔を合わせたとしても――彼はまた前と同じように無口になると葵にはわかっていた。そしてそれが彼にとって集中してトレーニングに励むために必要なことなのだろうといったようにも理解している。

光と葵はたあいもない世間話の種も尽きた頃、お互いシートを少しばかり倒して眠るということにした。けれど、飛行時間が残り三分の一という頃に、葵はトイレへいった帰りに彼のことを起こしてしまっていた。

「ごめんなさい。ちょっと、どうしても足をまたがなくちゃいけなくて……」

「いや、べつに……如月さんは、食事ってもう取った?」

「ええ。最初からベジタリアン向けの機内食を頼んでおいたので、少し前にいただきました」

「そっか。なんか俺、腹減ってきた」

光は眠そうにまぶたをこすると、通りかかったCAにハンバーガーとポテト、それにコーラを注文している。

「日本に帰って、家族でご馳走を囲んだあとはさ、また色々食事制限しなきゃいけないからね。今日は自分にてんこもりの化学調味料を許す」

「わたしも、大きな大会が終わったあととか、夏の間だけは自分に大好きなアイスクリームを許すんですよ。でもそのことをリョウの家の管理栄養士のジェシカに言ったら、アイスだけは食べるなって言われたんですけど、ここだけは譲れないです。自分に対する唯一のご褒美みたいなものだから」

「そっか。みんな絶対そういうものってあるよね。剛の奴は酒を飲むのが好きでさ、でもビールとかは絶対飲まないんだよな。シーズン中じゃなかったとしても……で、これもまたオーガニックのワインっていうのを祝い酒として飲むようにしてるらしい。いい成績を残せた時なんかにね」

「へえ、そうなんですか」

葵は光と、相も変わらずそんな話を続けていたのだが――話のネタもそろそろ尽きたかという頃、不意にこんなことを光が聞いた。

「俺が聞いていいような筋合いじゃないっていうのはわかってるんだけど、如月さんはさ、ケイのこと、どう思ってる?」

「えっと、仲のいいクラブメイトのひとりっていう以外でっていうことですよね?……」

圭とはずっと、折に触れてメールで連絡を取り合っているという関係だった。彼がブロック大会に出場する前に応援メールを送ったり、優勝した時には電話で「おめでとう!」と言ったり……また圭のほうでも葵に対して同じようにしてくれた。そういう意味で圭とはいい距離感を持ってつきあうことが出来ていると思っている。

「なんていうか、もしかしたら俺も――彼らが双子じゃなかったら、こんな余計なことは聞いたりしないんだけど……あのお兄さんのほうはさ、間違いなく君にぞっこんだろ?でも、俺の見た限り、圭も君に惹かれるところがあるんじゃないかな。それなのに、あのお兄さんがああいう態度だと、圭は何も言えなくなるんじゃないかと思って。小早川亮はスケーターとしては確かに天才だよ。それで、圭がうちのスケートクラブに入ってきた時に、初めて思ったんだ。もし俺にあんなお兄さんがいたらどんな感じだったかなって……如月さんはさ、何か自分にコンプレックスとかってある?」

「たくさんありますよ。スケートに関していえば、ジャンプがそうだし、あとは白人コンプレックスとか……」

「白人コンプレックス?」

ハンバーガーを食べ終わり、残ったポテトを齧りながら光は聞いた。思わずげっぷが出そうになるものの、ここはどうにか堪えなければと懸命に努める。

「ほら、男子選手の場合は容姿って「いいに越したことはない」くらいな感じでしょ?でも女子の場合は「出来ればよくなきゃ駄目」っていう感じで、男子よりも絶対的にそこは注目される。でも、海外の大会に出るとその度に思っちゃうの。肌の白さとか鼻梁の高さとか背の高さとか……生まれもった資質の違いにはやっぱり、コンプレックスを覚えちゃうっていうか」

葵は溜息をひとつ着くと、ミネラルウォーターのキャップをはずして、一口飲んだ。

「でもそういうのは結局、男だって一緒だよ。東洋人よりも欧米の選手のほうがスポーツ全般において有利っていうかさ。ただ、俺がそんなことを聞いたのは、あのお兄さんが現役である間は――あえて言うなら俺たちに金メダルが回ってくることはないと思う。こんなこと、館神コーチの前では口が裂けても絶対言えないけどね。最初から気持ちで負けていてどうするだのなんだの、鬼のような形相で怒鳴られまくるに決まってるから。でも、前にアメリカのイーサン・ウェルチが言ってたみたいに、『彼が自分と同時代の選手であることを憎む』っていう気持ちは、男子選手なら誰でもわかるよ。あいつのいなかった先シーズン、『このままあいつがスケートやめてくれないかなと思った』って、彼はインタビューで言ってて……去年の全米選手権でイーサンは金メダルを取ったわけだけど、もし小早川亮が出てたら、メダルの色は違ったろうって。俺も剛も、友達として圭とはかなり親密なほうだとは思うけど、お兄さんのことはあんまり聞けないなって思う。今シーズン、兄弟で同じ大会に出たら、どんなことになるのか――世間の人は適当に好奇心を騒がせてればいいけど、本人にしてみたらきついんじゃないかな。俺が剛に負けたり、剛が俺に負けたりっていう、そういうレベルのこととは全然違うんじゃないかっていう気がするから……」

何を話したらいいかわからず、葵は黙りこんだ。けれど、ひとつだけ彼女にもわかっていることがある。それは圭には氷室光や巽剛といった、支えに出来る友人がいるということだった。葵はリョウに友人がひとりもいないとは思っていない。少なくとも、大学の研究室へ行った時、彼を取り巻いている人々は友好的だったし、彼に一目置いているらしいということも感じた。けれど、そうしたこととはまったく別に――圭のような人とうまくやっていくコミュニケーション能力のようなものに、リョウはまったく欠けている。

これはあくまでも葵個人が思うに、ということなのだが、もし神さまがいて、スケートの才能とコミュニケーション能力のどちらが欲しいか問われたら、葵なら絶対後者のほうを選ぶだろう。けれど、そうした微妙な感じのすることを、葵自身どう説明したらいいかわからなかった。

「つまり、何が言いたいかっていうと……あのお兄さんは、弟の圭にとって大切なものをふたつとも取っていこうとしてるんじゃないかっていう気のすることが……余計なことなのはわかってるけど、俺はなんか物凄く違和感がある。もちろん、如月さんがあのお兄さんのことを本当に好きだっていうんなら、それはそれで全然いいんだ。でも、なんかあんまりそういうふうにも見えないっていうか……」

「うん。わたしもよくわからないの」

葵は椅子に深く腰かけたまま、窓外の空の景色をぼんやり眺めた。長時間のフライトで、眠くはないのに体はだるいといったような気分に襲われていた。

「圭もそうだけど、リョウも……ずっとアメリカ育ちなわけでしょ?それで、まわりに平均的な日本人とは比べものにならないくらいの綺麗な人をたくさん見てきてると思うの。圭はキャシーみたいなブロンドの美人とつきあってたし、リョウもね、自分じゃ気づいてないだけで結構もてるのよ、あの人。一度、大学の研究室に連れていってもらった時に、つくづく思っちゃった。彼が首を縦に振りさえすれば、ガールフレンドになってもいいっていう感じの女性がいくらでもいるんだもの。べつに、本当はリョウもわたしじゃなくて全然いいんじゃないのかなって思う。だから……」

「ごめん。なんか俺、すごい無神経なこと聞いたみたいで……」

光にとっては、自分の葵に対する気持ちなどは、まったく言う必要のないことだった。ほんの時折、食堂やジムなどで顔を合わせる以外、それほど親しく話すでもなく過ごしていたとはいえ――彼にとってはそれで十分だった。トレーニングに励むモチベーションもおおいに上がったし、調子のほうもすこぶる良かった。けれど、それなのに小早川亮には三十点以上の点差を軽くつけられて負けたという、それだけのことだった。

もともと、光の葵に対する思いというのは、そんなに強いものではない。彼女のことを思って夜も眠れないなどといったことは一度もないし、もしも葵のことが原因で圭との友情が壊れるというのなら、彼は迷わず友情のほうを選んだだろう。ただ、自分が軽くスランプ気味だった時に、葵が北海道からやってきて――光は彼女が滑っている姿を見て、その演技に感動した。以来、時折葵のことを目で追うことがあるという、光にとって彼女はそうした存在だった。

「べつに、いいんです。姫野さんや綾子さんにも時々からかわれるんですよ。あのお兄さん、ちょっとついていけない感じだけど、そこさえ我慢したら玉の輿に乗れるんじゃない、みたいに……」

それ以上会話が続かなくなって、光は眠くなった振りをして寝ることにしたのだが――何故か自分がとてもほっとしていることに気づいて、彼は自分自身を訝った。けれど、おそらくそれはこういうことだったのだろうと光は自己分析する。傍から見ていると、双子の兄弟に両天秤をかけてどっちつかずの態度を取っているように見え、光はそのことに対し、少しばかりイラついていたのである。

そして彼女から直接、答えにも近いような誠実な気持ちを聞けたことで、ほっとした。如月葵は自分が思っていたとおり、よくいるそうしたタイプの女性ではまったくない、ということに……。

(もちろん、俺は自分が現役でいる間は恋愛なんて絶対する気はないけど……それでももし、彼女が小早川亮のことも圭のことも選ばずにいてくれたら……少しはチャンスがあるのだろうか?)

もっとも、光は知らない。眠った振りをしながらそんなことを考えている彼の隣で、葵が一ノ瀬綾子のことを彼に聞こうかどうしようかと思い迷っていたことなどは。

氷室光の年賀状には、「今年もお互いがんばろう」という言葉が手書きで書いてあった。

日本へ帰国したのも束の間、葵はすぐに今度はロシアへ飛ぶことになり――その後葵はこのことを契機に光と特別親しくなったということもなく、お互いにただ適切な距離を保って接しているといった関係だった。けれど、一体どこでそういう話になったのか、一ノ瀬綾子と巽剛、氷室光、それから圭と元日には初詣へ行くことになっており、年賀状を見ていた時、葵はすでに着物姿でいたというわけだった。あまり「がんばってる感」を出したくなかったため、葵は地味な小花柄の着物を着ていたが、自撮りすると「あけましておめでとう」のメッセージとともに、リョウにメールを送信しておいた。

父親に神社まで送ってもらい、待ち合わせていた鳥居の近くまで葵がしずしず歩いていくと、圭と光と剛はいつもとさして変化のないカジュアルな格好をしていた。葵としても着物を着る気は全然なかったのだが、綾子に「えーっ、お正月といえばお着物でしょ!?っていうか、あたしひとり着物着てたら目立っちゃう。だから、葵ちゃんも絶対着てきてっ!」と頼まれていたのである。

去年はここに、艶やかな真っ赤な着物を着た姫野美香もいたのだが、「何かが変わってしまった」ことが、葵には少し寂しく感じられた。綾子は去年同様、地味ながらも見る人が見れば高価なものであることがわかる帯を締めており、葵は思わず見とれていたかもしれない。

「あけおめーっス!」という剛の挨拶にはじまり、「あけましておめでとう!」、「今年もよろしく!」、「っていうか、明日からまた練習に明け暮れる毎日だね」といった話をしつつ、人ごみの中を五人は少しずつ進んでいった。

賽銭を投げてお祈りをし、おみくじを引くと――光が<大吉>、剛が<吉>、綾子が<末吉>、葵が<中吉>、圭がなんと<凶>だった。生まれて初めて引いたおみくじが<凶>……圭はそこに書かれていたことを信じる気はなかったとはいえ、それでも病気と書かれたところに「風邪をひきやすい」とあるのを見て、(まあ気をつけよう)くらいの気持ちにはなった。

「実際、凶のほうが引く確率低いだけに、本当は大吉より運がいいって言ったりするよな」と、剛。

「そうだよ。俺、去年もおみくじ引いた時には書いてあったこと覚えてたけど、次の日には忘れてたし」と、光。

「いや、いいよ。僕、もともと星占いとかそういうの、信じない質だし……でも、『今年は忍耐の年』みたいのはちょっと当たってるかもな、と思わなくもなかったり」

圭は剛や光に教えてもらったとおりに、境内の木の枝のひとつにおみくじを結ぼうとした。

「あ、圭。利き腕と逆のほうの手で結ぶと、凶が吉に転じるっていうから、そうしたほうがいいかも……」

「へえ、そうなんだ」

圭は葵に言われたとおり、右手でおみくじを枝に結んだ。彼も兄のリョウももともとは左利きで、のちに母親から右利きに矯正されたのだが――圭は今も基本的には左を利き手にしていたからである。

「小早川くんって、実はぎっちょだったのね。わたし、今初めて知ったわ」

「綾子さん、今どき『ぎっちょ』とか言わないっしょ」

剛がそう突っ込むと、みんな笑った。それからそぞろ歩いて五人は駅まで移動し、アランの家まで電車で向かう。そこには館神FSCの門下生たちがすでに何人か来ており、当然舘神コーチその人の姿もあった。

「コーチ~。正月からジャージとか、絶対ありえねえって思うの、俺だけっスかね」

「うるさい!」

「だから今も独身なんですよ」

まだ小学生のやんちゃそうな子がボソリと呟くと、全員から笑いが巻き起こった。居間にセッティングされているおせち類などを摘みつつ、新年の挨拶もそこそこに、毎年恒例のカルタ大会と書初め大会が広い和室のほうで行なわれることになっている。

館神FSCには、下は三歳から上は二十数歳の教え子が在籍しているのだが、この日はその中の十数名だけが集まって、他のコーチ三名も交え、束の間賑やかな時間を過ごすことになった。

白熱したカルタ大会では、例年通り綾子が優勝し、読み手は館神コーチとパトリックが務めた。というのも、アランの恋人のパトリックが百人一首を読むと、微妙な日本語のイントネーションとなって爆笑ものだったからだ。

葵は書初めに『ねばり強くあれ』と、館神コーチが年賀状にしたためていた言葉を書いたのだが、それを見て剛がすぐに笑いだす。

「如月さんのところの年賀状も、同じ言葉だったんだ。去年はカルヴァン・クーリッジの言葉が書いてあったもんな。えっと、なんだっけ……」

「『何かを成し遂げるのに、粘り強さほど大切なものはない。才能だけでは駄目だ。才能があっても日の目を見ない人間など数え切れぬほどいる。天才も駄目だ。報われぬ天才という諺があるほどだ。教育だけでも駄目だ。世間には教育を受けた落伍者が溢れている。固い決意と粘り強さがひとつになった時にこそ、初めて不可能が可能になるのである』……だったと思うよ、確か」

光がそう隣の親友に助け舟を出した。彼は去年この言葉を試合のたびに何度も心に刻みつけるようにしていたからである。

「そうだ。おまえ、スケートだけで頭悪いのによく覚えてたな、光」

館神コーチは葵から筆を奪うと、綾子に半紙を敷かせ、その上に豪快に筆を揮った。

『不屈の精神』と細長い半紙に書き、アランに画鋲で壁に止めさせる。

「粘り強さっていうのはようするに、不屈の精神のことだ。他にクーリッジは、『ねばり強さと確固たる意志、これさえあれば怖いものはない』とも言っている。ようするに、才能だけがあっても駄目だし、努力だけでも駄目だ。才能があって努力しているのに日の目を見ない人間など腐るほどいる。ただねばり強い不屈の精神を持つ人間だけが――おそらくは何事かを成し遂げられる。おまえら、いい言葉だと思ったら、心のメモ帳にメモっておけよ」

剛が架空のメモ帳をめくって舌をだし、そこに架空のペンで何事かを書きつけると、彼に憧れている年少の生徒が真似をして、一同の笑いを誘った。

「それにしてもコーチ、『ねばり強くあれ』の次に書いてあったあの言葉、一体なんなんスか。『納豆のように、めかぶのように』ってありましたけど、せっかくの名言が台無しじゃないっスか」

「おまえは演技のほうは大雑把に成功させようとするのに、細かいことをいちいち突っ込むな。毎年生徒全員に年賀ハガキを書いてると、だんだんネタがなくなってくるんだよ。それにあれ書いたのは夜中の眠い時に軽く酔ってたんでな、おそらくはそのせいだ」

「先生、早くお嫁さんもらったほうがいいですよ」

「一ノ瀬、おまえなあ……」

館神コーチの門下生たちは、いつもは厳しいコーチを囲んで、この機会を逃すかとばかり、おおいに笑った。もっとも、綾子はこれに似たことをよく発言していたとはいえ、この時ばかりは言ってしまってから少しばかり胸が痛んだ。もし彼が既婚者ですでに子供のいるような身であったとしたら――もしかしたら美香はあんなにもコーチに恋い焦がれることなく、諦めることが出来たかもしれないのにと、そんな気がして。

その後、年少クラスの子供たちがいなくなると、これもまた毎年恒例のマージャン大会となった。アランとパトリックと綾子と葵はジェンガをし、館神コーチと圭と剛と光は雀卓を囲っていた。ジェンガはともかくとしても、マージャンのほうはこのまま永久に続きそうな雰囲気を醸していたが、葵と綾子が帰るという段になると、自然新年会はこれにてお開きといった話運びになる。

お酒を飲んでいなかったアランが葵と綾子、それに恭一郎のことを送っていくということになった。無論、光たちに対しては「野郎どもはめいめい適当に帰りやがれ」といった扱いである。

アランの隣の助手席に綾子が座り、彼女が先に下りると――葵は隣に若干酒くさい匂いのする館神コーチのいるのが、なんとなく不思議な気がした。最初に車に乗りこんだ時も、彼はわざわざ綾子を助手席に座らせており、葵も「何か変だな」という違和感を感じていたとはいうものの。

「おまえ、あの日本人のヤンキーとは、今どうしてる?」

(日本人のヤンキー?)と、葵は思わず首を傾げた。そしてすぐにリョウのことだと思い至る。

「べつに……直接会ったのは、ロシア大会の時に顔を合わせたのが最後です。あとはクリスマスの時に山ほどプレゼントを贈ってきたり、メールとか電話とか、繋がりは間接的なものがほとんどなんですけど」

「それで、おまえはあのヤンキーが好きなのか?」

「少なくとも嫌いではないと思います。変な人だし図々しいし、あんまり傲慢で一方的で……時々本当に腹も立つけれど、でもつきあってて面白いところもいっぱいある人だと思うし……」

夜風に触れて、少しばかり酔いが醒めたといった顔つきで、館神コーチは腕を組んでいた。祝宴ムードはすっかり終わり、いつものリンク場の厳しいコーチとしての顔が戻ってきている。

「俺が聞いているのはそういうことじゃない。かといって、俺も好奇心でこんなことをおまえに質問するわけじゃないんだ。少しは色恋みたいなこともあったほうが、練習の励みにもなっていいのかもしれないと思うからな。けどまあ、女子選手の場合は……スケート選手に限らず、アスリート全般について言えることだが、恋愛が絡んだ途端に駄目になることが結構多い。言っておくが、俺は姫野のことを言ってるんじゃないぞ。それに、相手が常識の通じる相手ならいいんだが、あいつはそういうタイプじゃない。まわりにマスコミ連中がいようとどうだろうとお構いなしにおまえに近づいてきて――『ペギー、おまえは俺のものだぞ』とかいかにも言いそうじゃないか」

実際、ロシア大会の時にも少しばかりまずかったと、葵はそう思っている。彼は葵の泊まっているホテルと自分のホテルとを行ったり来たりしていたため、いつなんどきどんなことになるかと、葵はリョウにきつく言って聞かせなくてはならなかったからだ。

『だからさー、面倒くさいからおまえが俺の部屋にずっといりゃいいんだよ。寝室なんか馬鹿でかいのがふたつもあるんだからさ、片方をおまえが使って、俺がもうひとつのを使ってモチベーションを高めりゃいいんだっての』

『絶対ダメ!!わたし、前にも言ったと思うけど、そんなことのせいで不本意な結果しか残せなかったとしたら、一生あんたのことを恨んでやるから!!』

リョウにはさっぱり葵の言わんとすることが呑みこめなかったらしく、結局エミリオが「そうだ。そんなことになったら俺がタテガミに殺される」と言って、どうにかその場を収めたのだった。葵自身も確かに、もしこれからも同じ大会に出場したような場合――似たようなことが起きてくるのではないかと思っている。と同時に、今のアメリカと日本とで離れているくらいが、リョウとはちょうど適切につきあえる距離のような気がして、葵は自分でもなんとなく微妙な気持ちだった。

「わたしも、リョウのことはどうしていいかわかりません。「ああいうことはしちゃダメ」とか、普通ならわかることがわからない自由人なので……実際、ふたりでいるところを写真に撮られるのも絶対嫌です。なんでって、それで成績のほうが悪かったとしたら、恋愛にうつつを抜かしているからとかどうとか、そういう話の流れになると思うので……」

(わかっているじゃないか)というように、恭一郎は肩を竦めてみせる。また、そうした事情でもない限りは、彼としても恋愛の話など、女子選手としたいとは夢にも思わない。

「俺もエミリオにはきつく念押ししておいたんだがな、あいつも自分の愛弟子の天衣無縫っぷりには手を焼いているらしい。さて、今年の世界選手権あたりでは、一体どうなるか……」

館神コーチにまで見離されつつあるような気がして、葵はなんとなく漠然と不安になってきた。少なくとも他の男子選手――いや、場末の酒場にいるヤクザですらも、震え上がらせる眼力が恭一郎にはあるのだが、その彼をもってしてもリョウのことは止められないという気がしてならない。

「俺が言いたいのはな、出来れば事態を自分のコントロール下におさめておきたいってことだ。あいつがおまえを好きで、おまえもあいつを好きだというなら、それもいい。あるいはあいつがただ一方的におまえに熱を上げているというのでもな。ただ一番NGなのは、突然あいつがおまえに抱きついてきて、「将来は結婚するつもりだ」だの言いだすっていうことなんだ。そのくらいならまだ、事前にマスコミ連中を集めて、「わたしたち、おつきあいしてまーす!」だの、バカっプルぶりをアピールしたほうが少しはましなくらいだぞ」

「そんなの嫌です。それにわたし、リョウとは正式におつきあいしてるとか、そんなふうに思ってるわけでもないですし……」

「おまえも意外に始末の悪い女だな」

圭と光がそれぞれ、そこはかとなく葵に対しそうした種類の好意を抱いているらしいとは恭一郎も気づいている。けれどふたりとも『今はまだそういう段階にない』と考え、行動にでるつもりはないこともわかっていた。ただひとり、始末の悪いことにはDNA上の自分の長男だけが――マスコミに聞かれもしないうちから、『俺と如月葵は婚約してるんだ!』などと能天気に言い出しそうだということである。

「それで、どうするんだ?今年の世界フィギュアの開催国は日本だぞ。おまえ、あの金メダルコレクターとつきあう気がないんだったら、いっそのことこっぴどく振ってやっちゃどうだ?というより、そうなってくれれば俺としても願ったりだ。ショックのあまり小早川亮が欠場してくれれば、うちの三兄弟はそれぞれ順位がひとつずつ上がろうというものだからな」

ここで、ずっと黙ったままハンドルを握っていたアランが、意味ありげにちらと後部席の恭一郎をミラー越しに見る。もちろんその視線の意味を恭一郎自身もよく理解していた。もし小早川亮と圭のふたりが彼と血の繋がった息子だと世間に知れたら――そちらも相当に大きなスキャンダルになるだろうと。

「わたし、今自分に一番大切なのはスケートなんだと思ってます。言ってみれば、スケートが恋人みたいな……あの人もそうなんじゃないかと思います。でも目に見えない人が恋人って、時々それが自分ひとりの妄想みたいな気がして虚しくなったりもすることだから、そういう時にリョウはわたしのことをちょっと思いだしたりしてるんじゃないかしら」

(『ないかしら』っておまえな)と、いつもは葵がリョウに覚えている精神的頭痛を恭一郎は覚えはじめる。何故といって、小早川兄弟と幼馴染みのキャシーから聞いた話によれば、「あそこまで思い詰めてるのに、もし葵がリョウの気持ちに応えないなら、彼はおそらくちょっとどころじゃなくどうかするだろう」ということだったからである。

「なんにしても、あいつのことで何か変化があったら、すぐ俺に知らせろ。俺も興味本位でこんなことを自分の教え子に聞くわけじゃないんだぞ。べつにおまえがあのヤンキー以外の誰かを好きになったっていいんだ。ただ、ちょっとした手順を間違えると、大変なことになるっていうのは、おまえもわかるな?」

「はい。あ、そういえばメール……」

葵はリョウに出したメールのことを思いだし、返信が来ているかどうかと、バッグの中の携帯を探った。電源を入れると、十数通メールが届いている。そのほとんどが軽い調子の「あけおめ」メールで、葵はとりあえずリョウのものがないかどうかと探した。その日に届いたメールの中で、わざわざ動画まで添付してきたのは彼ひとりだけである。

家に帰ってからゆっくり見ようと思ったのだが、館神コーチが横から覗きこみ、「いいから俺にも見せろ」と言ったため、葵は黙って開かざるをえなかった。

まず最初に、誰もいないダイニングにあるカウンターが映し出される。そしてその三秒後くらいに、真っ白なペギーそっくりのぬいぐるみが現れた。

『あけましておめでとうって直接言いたいのに、あの人は一体どこにいるのかしら?』

ぬいぐるみのペギーはあたりをきょろきょろしている。

『俺はここだよ、ここだよ』

『あら、やだわ。声はすれども姿は見えず……わたしの愛しい人、一体どこにいるの?お願いだから返事をして!』

ここで、カウンターの下のほうからオオカミのぬいぐみるが姿を現した。とりあえず外見上、あまりリョウに似ているようには見えない。

『俺はここだよ、ペギー。へっへっへっ』

『あら変だわ、あら変だわ。声は似ているのに、なんだかあの人とは少し様子が違うみたい』

『そんなことは気のせいさ、ペギー。さあ、俺といいことしようぜ』

ここでオオカミのぬいぐるみが、ペキニーズ犬に向かって乱暴狼藉を働こうとする。

『あっ、あんた、あんたはわたしの愛しい人じゃないわ。なんて汚らわしいの、あっちへ行って!!しっしっ』

『しっしっとはご挨拶じゃないか。俺といいことしようぜ、なあ。へっへっへっ』

『あれ、いや~!!誰か助けてたすけて~!!』

カウンターの上を二匹の動物は行ったり来たりして、追いかけっこを三周ほど繰り返していた。

『たすけて、リョウ~。たすけて~!!』

ここでようやく、ずっと下でこの茶番を演じていたリョウ自身がぬっと姿を現す。

「まったく悪い奴だ、俺の可愛いペギーに何をするっ!!」

リョウは自分の右手のオオカミのぬいぐるみを脱ぎ捨てると、素手でその頭となく体となく、容赦なくボコボコに殴りつけていた。

「よしよし。ペギー、可哀想に。もう怖くないからな」

『良かった!!わたしもう少しであのいやらしいオオカミに……ううっ』

「大丈夫だ、ペギー。俺がついてるからな。もう何も心配しなくていいんだ」

ここでぬいぐるみのペギーはリョウの胸のあたりにひしっと抱きついた。それからリョウは初めてカメラ目線になり――葵に対し、こんなことを言ったのだった。

「ヘイ、ハニー、シュガー。日本とアメリカとで離れてるからって、絶対浮気すんなよ」

――動画はこれで終わりだった。

館神コーチはといえば、ピクリとも笑うことなく、「頭痛がする」とでも言いたげに、シートに深く体をもたせかけている。

「一体なんだ、今のは。おまえ、絶対あいつが勘違いするようなことを何かしてるだろ?」

「えっと、リョウから年賀状が届いてたんですけど、わたし、彼に年賀状って送ってなかったので……悪いなと思って、今日着物着てるしと思って、自撮りしたのを送ったんです。でも、メールには『あけましておめでとう』としか書いてないですよ」

「というより、ありゃあいつの心の中の葛藤か何かじゃないのか。まあ、なんかもうどうでもいい。だが如月、おまえも覚えておけよ。向こうはすっかり気が違ってるらしいのに、思わせぶりな振りをするのはむしろ残酷だってことをな」

「…………………」

葵の自宅前に車が到着し、葵は「今日はありがとうございました」と一礼すると、車のドアを閉めた。館神コーチには、思わせぶりな振りをするなと言われたものの――葵は家に帰り着いて着物から部屋着に着替えるなり、もう一度例の動画を再生していた。

そして今度こそ誰に遠慮することなく大爆笑する。

「あはっ、ははっ、あはは……っ。もう、あいつ、ほんとに馬鹿じゃないの!!」

自分の部屋で身をよじって大笑いしたのち、葵は友人からもらったぬいぐるみやファンの方からいただいたぬいぐるみ、それから自分で買ったお気に入りのぬいぐるみなどを机の上に並べて、「うーむ」と考えこんだ。無論、葵とて、明日も朝から早速とばかり練習があるし、こんな呑気なことをしている暇はないのだ。

けれど、リョウ自身もおそらく忙しいだろうにわざわざあんな動画を送ってきてくれたのだから、これは何か自分も面白動画を送ってやらねばという気になっていた。

とはいえ、リョウのように恥かしげもなくペギーの裏声とオオカミの太い声を演じわける勇気がないと気づき、小さなぬいぐるみ劇場は開演もしない内から幕を閉じることになった。そして葵は、何度もリョウに送るメールの文面を考えては――結局のところ、その文字をすべて消すことになった。

リモコンで部屋の照明を消し、ふうと溜息を着く。葵は車の中で館神コーチに言われたことを考えていた。『向こうはすっかり気が違ってるらしいのに、思わせぶりな振りをするのはむしろ残酷だ』……そう考えた場合、暫くの間、自分はこのまま沈黙を守ったほうがいいのかもしれない。

三月の下旬には、世界フィギュア選手権がある。そこは葵も滑り慣れたリンクなので、葵だけじゃなく日本のスケーターは全員、自国開催に意欲を燃やすだろう。葵自身も当然(負けられない)と思っている。リョウもまた先シーズンは休養していたとはいえ――その前年にはオリンピックの金メダルに続けて、二度目の世界チャンピオンに輝いているのだ。お互い、今がとても大切な時期だというのは、説明などしなくてもおそらく彼にもわかっているだろう。

世界フィギュア選手権はその名前のとおり、そのシーズンの世界一が決定される国際大会だ。男子のほうはメダル圏内にいるとされる選手はある程度絞られてくるのに対して、女子のほうはもう群雄割拠状態といっていい。たとえていうなら、中国の春秋戦国時代だった。これは葵の独断と偏見に基づく見解ではあるが、男子シングルスのほうは一応、織田信長が日本を統一したあと、これから一体誰が明智光秀になるのかといったところのような気がする。

アメリカからはエミリー・ハンターとファティマ・グラハム、ロシアからはサーシャ・アルツェバルスカヤ、マリア・ラヴロワ、リュミドラ・ペトロワ、カナダのベアトリクス・アディントンにクリスティーナ・ブライス、スイスのロッテ・シャームバッハに中国の王花琳(ワン・ファリン)、イタリアのビアンカとルイーザのフェレーロ姉妹、ノルウェーのソニア・イェンセン……名前を挙げていくだけでも切りがない。もちろん、この中でも特にメダル圏内と言われる選手はもっと絞られてはくる。そしてこのすべてが自分のライバルなのだ。

時々、葵は特にこれといったなんの理由もなく、不安でたまらなくなることがある。試合前以外は、夜眠れなくなるということはあまりない。そのかわりに、朝起きた途端吐き気にも近いようなものが胸からこみあげて、すぐに飛び起きてしまうのだ。そうなるともう、リンク場である程度滑りこみでもしないことには、とてもではないが平静を保てなくなる。

そしてそうした非常な孤独の高みのようなところに自分がいると感じる時――いつからだったろう。葵はリョウのことを思いだすことが多くなっていた。たとえば、彼がちょっとしたことをして、自分を笑わせたといったようなことだ。すると、張り詰めた気持ちが僅かに弛緩して、精神的呼吸困難から解放されることが出来るようになってくる。

思えば、アメリカ大会の時もロシア大会の時も、またグランプリファイナルの時も……リンクに出る少し前には、リョウのことを考えた。葵にもうまく説明は出来なかったが、それは彼が自分のことを犬か何かだと思っており、仮にスケートで結果が出せなかったとしても、リョウ自身の自分を見る目は変わらないということだった。

(わたし、もしかしてリョウのことが本当に好きなのかしら?……)

そう何度自分の心に問いかけても、答えは返ってこない。何度考えてみても(わからない)と葵は思う。そして結局この件については保留する、ということになってしまうのだ。

それから葵は、(自分はもしかしたらずるいのかもしれない)とも思っていた。何故といって、こうして眠る前にリョウのことを考えていると、心が和むというのは間違いなく確かなことだったからだ。彼のことを思っていると、楽に呼吸が出来てやがて快い眠りに落ちていくことが出来る……葵はこの安らぎを得るために、彼のことを利用しているのだろうかと思うことさえあった。

けれど、結局のところはっきりとした答えは出ぬまま、この日も葵は短く深い眠りの中へとやがて落ちていった。

>>続く。

す、すみません

本文に関しても色々言い訳事項があるのに……今回もまた、トールキンの<指輪物語>にご興味ない方には若干パルプンテ☆な前書きとなりますm(_ _)m

本文に関しても色々言い訳事項があるのに……今回もまた、トールキンの<指輪物語>にご興味ない方には若干パルプンテ☆な前書きとなりますm(_ _)mいや~、ゴクリの奴いいですよ、ゴクリ、ゴクリ、ゴクリ!!

実際、<指輪物語>内で登場人物の人気投票を取ったとしたら、ゴクリ(ゴラム)の奴がぶっちちぎりで一番なんじゃねーの?とか自分的には思う(※映画のほうは、好きな俳優さんとかそうしたことが絡んでくると思うので、原作のみに限っていえばということですけど^^;)

最初に読んだ時にも、ゴクリの登場シーンのところだけ妙に読むのが速かったものですが(面白すぎてww)、でも今回読んでるほうが受けすぎて笑ってしまいました(爆

)

)たとえばの例として、ゴクリどんの登場シーンについて、今回は少しばかりご紹介したいと思います♪(^^)

①ゴクリ大王

>>「あいつは見てる。あいつは知ってる。あいつはわしらがばかな約束をするのを聞いてるよ――あいつの命令にそむいて。そうよ。取っちまうに違いないよ。幽鬼どもが探してるよ。取っちまうに違いないよ

」

」「あいつには渡さない!

」

」「渡さないよ、かわいいしと。ねえ、いとしいしと、あれがわしらのものになるとして、そしたらわしら逃げられるのよ、あいつからだってよ、ね?もしかしたら、わしらとても強くなる、幽鬼たちよりも強くなるかもね。スメアゴルの殿かよ?ゴクリ大王かよ?ゴクリさまよ!毎日毎日さかな食べる、日に三度ね、海から取れたての。いとしい、いとしいゴクリよ!わしらのものにしなきゃならない。わしら、あれがほしい、ほしい、ほしい、ほしいよお!

」

」(「指輪物語7~二つの塔~下巻」J.R.R.トールキン著、瀬田貞二・田中明子さん訳/評論社刊より)

いや~、妄想力ハンパないっすね、ゴクリ大王(笑)

実際、失われた指輪をゴクリが長くずっと保持してたのって、ある種の運命というよりただの偶然といったように感じる度合いが強かったりするわけですが、でもゴクリが長く指輪を持っててくれたお陰で世界は平和だったのかな……なんて思ったり。。。

それに、「このヌルヌルしたなんとも嫌なくさい奴」をとりあえず<ゴクリ大王>として指輪保持者に祭り上げておき、日に三度新鮮な魚さえあてがっておいて、適当にかしずいておけば――世界の平和を保てそうな気もしますよね(^^;)

まあ、もちろんそこはそれとして、指輪の魔力がまた誰かに影響してしまい、「ブルータス、おまえもか!」とばかりゴクリから取り上げてしまうのでしょうけども、そう考えた場合やっぱり、ゴクリがずっと地下の闇の中にいたっていうのは凄いことのような気がします

②おさかなは、おしきでしょうな?

息をしないで 生きていて、

死んでるように、冷たくて、

喉かわかぬに、飲んでばかり。

鎧着てても、がちゃつかぬ。

乾いたところで溺れ、

島を山と思い、

泉を吹き上げと思い、

滑らかで、きれいなもの、

そいつに会えたら、うれしいね。

わしらのほしいのは、ただ一つ、

汁気たっぷりの

――さかな。

(スメアゴルこと、ゴラムこと、ゴクリさく)

たぶん、ゴクリの食性は基本雑食性だと思うのですが、特にその中でも好物なのがおさかな。でもさかなの味に飽きた時にはゴブリンの肉も食べたり……。(←『ホビットの冒険』より)

>>実のところゴクリはそれから間もなく戻ってきました。しかしその戻り方があまり静かだったので、二人はかれが自分たちの前に立つまで、その足音に気づきませんでした。かれの指も顔も真っ黒い泥に汚れていました。口はまだ何かを噛みしめ、涎(よだれ)が垂れています。クチャクチャと何を噛んでいるのでしょう?

二人はたずねませんでしたし、考えたくもありませんでした。

二人はたずねませんでしたし、考えたくもありませんでした。「長虫か甲虫か、でなかったら穴から出てきたぬらぬらしたもんだ

」と、サムは考えました。「ブルル!いやなやつだ、あわれなやつだ!」

」と、サムは考えました。「ブルル!いやなやつだ、あわれなやつだ!」

ゴクリは水のところに行って充分に飲み、体を洗ってしまうまで、一言も口を利きませんでした。それから二人のところに近づいてきて、唇をなめなめ、「やっと、具合よくなったよ

」といいました。「休んだかね?出かけられるかね?いいホビットさんたち、よく眠ったよ。もうスメアゴルを信用するね?それでいい、とてもいいよ」

」といいました。「休んだかね?出かけられるかね?いいホビットさんたち、よく眠ったよ。もうスメアゴルを信用するね?それでいい、とてもいいよ」

(「指輪物語7~二つの塔~下巻」J.R.R.トールキン著、瀬田貞二・田中明子さん訳/評論社刊より)

いや~、このあたりとかなんとも胸が痛みますよね(いやオマエ、読みながら笑ってたじゃん

)

)わたしの中ではゴクリって、挿絵を描いてらっしゃる寺島龍一さんの描いたゴクリの印象があんまり強くて……初めて映画のゴクリ(ゴラム)を見た時には、「えーっ。このしと、わたしの知ってるゴクリじゃないよ☆」と一瞬思ったほどでした(笑)

もちろん、映画のゴラムもかなりいい感じの仕上がり(?)で好きなのですが、わたしの中ではやっぱりゴクリって、人間の原型を留めているというより、もっと化け物じみた不気味な闇の何か……という刷り込みが、最初に原作を読んだ時に出来上がってしまったみたいです

おおう、↓の本文と何ひとつ関係のない話ばかりして、本当にすみませんm(_ _)m

そろそろ19000文字を越えて来ましたので、ゴクリたんのお話は一旦このへんで。。。

それではまた~!!

六花の舞。-【14】-

「銀メダル、おめでとう」

「氷室先輩も、おめでとうございます」

こんなやりとりは、すでに大会の会場や、そのあとにあったパーティの席上でも交わしていたことではあった。正直、日本へ帰るまでの十三時間もの間――無口な氷室光と隣あって過ごすのは、葵にとって気疲れしそうな予感のすることではある。

同じ異性でも、リョウに対しては葵はもうすっかり慣れた。それにしたがい、相手のことを異性とすら意識しなくなっていた気がする。彼にされたキスがもし、もっと手馴れた感じのものだったとしたら、葵もすっかり脳のほうが彼への思いで冒されていたかもしれない。けれど今のところそんなこともなく、リョウのしてくれた不器用なキスが、彼女にとっても少しは嬉しいものだったという、今はそのくらいな感覚だった。

「彼、よく如月さんのことを黙って送り出してくれたもんだよね」

「ええと、まあ……リョウの中で優先順位としては、スケートしている間はスケートが一番で、それ以外のものはメインディッシュの添え物みたいな感じになるらしいから」

「そうなんだ」

エコノミーの座席は、2-4-2式で、葵が窓際に座り、そして光が廊下側、廊下を挟んだ横に四つ座席が並んでいるといった具合だった。そして座席のほうは大体、七十パーセントくらいが埋まっているといった印象である。

「あの、時々窓側の席と交代しましょうか?窓から景色が見えるだけでも、少し気分転換になると思うし……」

「べつに、気にしなくていいよ。俺たぶん、これから二時間もしないうちにぐっすり寝ることになると思うから。いつもそうなんだ。だから海外で試合がある時なんか、自分の体質に感謝してる。感謝してるなんて言い方はおかしいけど、とにかく重宝してるっていうか」

「そうなんですか。わたし、駄目なんですよね。飛行時間が十時間くらいだった場合、大体二時間もしないうちに起きて、それからまた一生懸命寝ようとするんだけど寝れなくて、ようやく寝たかと思ったら、実は十分くらいしか経ってなかったとか、そんな感じで……」

「そっか。じゃあ、海外遠征の時とか、大変だね」

光がさらに言葉を続けようとした時、シートベルトをしてくださいとのアナウンスが流れ、葵も光もシートベルトを締めた。飛行機が動きはじめる少し前に、キャビンアテンダントが座席のチェックをしに廊下を歩いてやってくる。

飛行機が安定飛行に入ってから、CAがカートを押してやってくるのを見て、葵は微炭酸入りのレモンウォーターを注文した。光のほうではココアを頼み、鞄の中からチョコクロワッサンを取り出している。葵のほうでは間食用のナッツ類の入った袋と、ダークチョコレートをごそごそと食べはじめる。

「如月さんも、食べる?」

光は表面に蜂蜜の塗られたプチクロワッサンを取りだし、葵に手渡した。葵のほうでもお返しというように、アーモンドやカシューナッツ、くるみなどの混ざったナッツの小袋とチョコレートを彼に渡した。

「リョウのところの管理栄養士さんに言われたんですよ。小腹がすいて、もしトランス脂肪酸がたっぷりのスナック類を食べたくなったら、そのかわりにナッツ類をつまめって。あと、チョコレートは脂肪分が低めのダークチョコレートだったら、少しくらい齧ってもいいみたいに」

「でもさ、こういう大きな大会が終わったあとって、何日間かは自分に好きなものを食べていいみたいに許すよね。で、また食事のほうを制限しはじめるわけだけど、そういうメリハリがあると、毎日食事するのが楽しくなったり……アーヴィングスケートクラブの食堂のランチは、本当に美味しかった。豆腐ハンバーグに味噌スープとか、アジア人向けのメニューが多くて、結構びっくりしたっけ」

「とにかく食品が全部オーガニックなんですよね。マグロのサラダとか、玄米のリゾットとか、いくらでも食べられそうなくらい美味しかったなあ。お味噌も塩分控えめの白味噌なんですよね。あと、ビビンバ丼にアボガドサラダに、おからのポテトキッチュとか……」

「スパニッシュ・オムレツやひよこ豆のカレーも美味しかったな。人参ケーキや豆乳グラタンも……俺がスケートの選手なんかやってるもんだから、たまに食品の成分表なんかを見て「絶対食べない」なんて言ったりすると、兄貴たちに笑われるんだ。「我が家には健康オタクがひとりいる」ってね」

「氷室先輩って、三人兄弟の末っ子でしたっけ?」

「うん。兄貴とは八つ以上年が離れてて、ふたりとも社会人なんだ。うちのおふくろは最初俺を生む気が全然なかったんだってさ。でも生んでよかったって、近ごろじゃよく言われるよ」

ふたりはナッツをぽりぽり齧りながらそんな話をし、葵は光が意外に話しやすい相手であることに驚いた。これまで毎日のようにリンクで顔を合わせていても、あまり口を聞いたことがなかっただけに。けれど、今日日本へ帰国し、一日の休みを挟んでまた練習時に顔を合わせたとしても――彼はまた前と同じように無口になると葵にはわかっていた。そしてそれが彼にとって集中してトレーニングに励むために必要なことなのだろうといったようにも理解している。

光と葵はたあいもない世間話の種も尽きた頃、お互いシートを少しばかり倒して眠るということにした。けれど、飛行時間が残り三分の一という頃に、葵はトイレへいった帰りに彼のことを起こしてしまっていた。

「ごめんなさい。ちょっと、どうしても足をまたがなくちゃいけなくて……」

「いや、べつに……如月さんは、食事ってもう取った?」

「ええ。最初からベジタリアン向けの機内食を頼んでおいたので、少し前にいただきました」

「そっか。なんか俺、腹減ってきた」

光は眠そうにまぶたをこすると、通りかかったCAにハンバーガーとポテト、それにコーラを注文している。

「日本に帰って、家族でご馳走を囲んだあとはさ、また色々食事制限しなきゃいけないからね。今日は自分にてんこもりの化学調味料を許す」

「わたしも、大きな大会が終わったあととか、夏の間だけは自分に大好きなアイスクリームを許すんですよ。でもそのことをリョウの家の管理栄養士のジェシカに言ったら、アイスだけは食べるなって言われたんですけど、ここだけは譲れないです。自分に対する唯一のご褒美みたいなものだから」

「そっか。みんな絶対そういうものってあるよね。剛の奴は酒を飲むのが好きでさ、でもビールとかは絶対飲まないんだよな。シーズン中じゃなかったとしても……で、これもまたオーガニックのワインっていうのを祝い酒として飲むようにしてるらしい。いい成績を残せた時なんかにね」

「へえ、そうなんですか」

葵は光と、相も変わらずそんな話を続けていたのだが――話のネタもそろそろ尽きたかという頃、不意にこんなことを光が聞いた。

「俺が聞いていいような筋合いじゃないっていうのはわかってるんだけど、如月さんはさ、ケイのこと、どう思ってる?」

「えっと、仲のいいクラブメイトのひとりっていう以外でっていうことですよね?……」

圭とはずっと、折に触れてメールで連絡を取り合っているという関係だった。彼がブロック大会に出場する前に応援メールを送ったり、優勝した時には電話で「おめでとう!」と言ったり……また圭のほうでも葵に対して同じようにしてくれた。そういう意味で圭とはいい距離感を持ってつきあうことが出来ていると思っている。

「なんていうか、もしかしたら俺も――彼らが双子じゃなかったら、こんな余計なことは聞いたりしないんだけど……あのお兄さんのほうはさ、間違いなく君にぞっこんだろ?でも、俺の見た限り、圭も君に惹かれるところがあるんじゃないかな。それなのに、あのお兄さんがああいう態度だと、圭は何も言えなくなるんじゃないかと思って。小早川亮はスケーターとしては確かに天才だよ。それで、圭がうちのスケートクラブに入ってきた時に、初めて思ったんだ。もし俺にあんなお兄さんがいたらどんな感じだったかなって……如月さんはさ、何か自分にコンプレックスとかってある?」

「たくさんありますよ。スケートに関していえば、ジャンプがそうだし、あとは白人コンプレックスとか……」

「白人コンプレックス?」

ハンバーガーを食べ終わり、残ったポテトを齧りながら光は聞いた。思わずげっぷが出そうになるものの、ここはどうにか堪えなければと懸命に努める。

「ほら、男子選手の場合は容姿って「いいに越したことはない」くらいな感じでしょ?でも女子の場合は「出来ればよくなきゃ駄目」っていう感じで、男子よりも絶対的にそこは注目される。でも、海外の大会に出るとその度に思っちゃうの。肌の白さとか鼻梁の高さとか背の高さとか……生まれもった資質の違いにはやっぱり、コンプレックスを覚えちゃうっていうか」

葵は溜息をひとつ着くと、ミネラルウォーターのキャップをはずして、一口飲んだ。

「でもそういうのは結局、男だって一緒だよ。東洋人よりも欧米の選手のほうがスポーツ全般において有利っていうかさ。ただ、俺がそんなことを聞いたのは、あのお兄さんが現役である間は――あえて言うなら俺たちに金メダルが回ってくることはないと思う。こんなこと、館神コーチの前では口が裂けても絶対言えないけどね。最初から気持ちで負けていてどうするだのなんだの、鬼のような形相で怒鳴られまくるに決まってるから。でも、前にアメリカのイーサン・ウェルチが言ってたみたいに、『彼が自分と同時代の選手であることを憎む』っていう気持ちは、男子選手なら誰でもわかるよ。あいつのいなかった先シーズン、『このままあいつがスケートやめてくれないかなと思った』って、彼はインタビューで言ってて……去年の全米選手権でイーサンは金メダルを取ったわけだけど、もし小早川亮が出てたら、メダルの色は違ったろうって。俺も剛も、友達として圭とはかなり親密なほうだとは思うけど、お兄さんのことはあんまり聞けないなって思う。今シーズン、兄弟で同じ大会に出たら、どんなことになるのか――世間の人は適当に好奇心を騒がせてればいいけど、本人にしてみたらきついんじゃないかな。俺が剛に負けたり、剛が俺に負けたりっていう、そういうレベルのこととは全然違うんじゃないかっていう気がするから……」

何を話したらいいかわからず、葵は黙りこんだ。けれど、ひとつだけ彼女にもわかっていることがある。それは圭には氷室光や巽剛といった、支えに出来る友人がいるということだった。葵はリョウに友人がひとりもいないとは思っていない。少なくとも、大学の研究室へ行った時、彼を取り巻いている人々は友好的だったし、彼に一目置いているらしいということも感じた。けれど、そうしたこととはまったく別に――圭のような人とうまくやっていくコミュニケーション能力のようなものに、リョウはまったく欠けている。

これはあくまでも葵個人が思うに、ということなのだが、もし神さまがいて、スケートの才能とコミュニケーション能力のどちらが欲しいか問われたら、葵なら絶対後者のほうを選ぶだろう。けれど、そうした微妙な感じのすることを、葵自身どう説明したらいいかわからなかった。

「つまり、何が言いたいかっていうと……あのお兄さんは、弟の圭にとって大切なものをふたつとも取っていこうとしてるんじゃないかっていう気のすることが……余計なことなのはわかってるけど、俺はなんか物凄く違和感がある。もちろん、如月さんがあのお兄さんのことを本当に好きだっていうんなら、それはそれで全然いいんだ。でも、なんかあんまりそういうふうにも見えないっていうか……」

「うん。わたしもよくわからないの」

葵は椅子に深く腰かけたまま、窓外の空の景色をぼんやり眺めた。長時間のフライトで、眠くはないのに体はだるいといったような気分に襲われていた。

「圭もそうだけど、リョウも……ずっとアメリカ育ちなわけでしょ?それで、まわりに平均的な日本人とは比べものにならないくらいの綺麗な人をたくさん見てきてると思うの。圭はキャシーみたいなブロンドの美人とつきあってたし、リョウもね、自分じゃ気づいてないだけで結構もてるのよ、あの人。一度、大学の研究室に連れていってもらった時に、つくづく思っちゃった。彼が首を縦に振りさえすれば、ガールフレンドになってもいいっていう感じの女性がいくらでもいるんだもの。べつに、本当はリョウもわたしじゃなくて全然いいんじゃないのかなって思う。だから……」

「ごめん。なんか俺、すごい無神経なこと聞いたみたいで……」

光にとっては、自分の葵に対する気持ちなどは、まったく言う必要のないことだった。ほんの時折、食堂やジムなどで顔を合わせる以外、それほど親しく話すでもなく過ごしていたとはいえ――彼にとってはそれで十分だった。トレーニングに励むモチベーションもおおいに上がったし、調子のほうもすこぶる良かった。けれど、それなのに小早川亮には三十点以上の点差を軽くつけられて負けたという、それだけのことだった。

もともと、光の葵に対する思いというのは、そんなに強いものではない。彼女のことを思って夜も眠れないなどといったことは一度もないし、もしも葵のことが原因で圭との友情が壊れるというのなら、彼は迷わず友情のほうを選んだだろう。ただ、自分が軽くスランプ気味だった時に、葵が北海道からやってきて――光は彼女が滑っている姿を見て、その演技に感動した。以来、時折葵のことを目で追うことがあるという、光にとって彼女はそうした存在だった。

「べつに、いいんです。姫野さんや綾子さんにも時々からかわれるんですよ。あのお兄さん、ちょっとついていけない感じだけど、そこさえ我慢したら玉の輿に乗れるんじゃない、みたいに……」

それ以上会話が続かなくなって、光は眠くなった振りをして寝ることにしたのだが――何故か自分がとてもほっとしていることに気づいて、彼は自分自身を訝った。けれど、おそらくそれはこういうことだったのだろうと光は自己分析する。傍から見ていると、双子の兄弟に両天秤をかけてどっちつかずの態度を取っているように見え、光はそのことに対し、少しばかりイラついていたのである。

そして彼女から直接、答えにも近いような誠実な気持ちを聞けたことで、ほっとした。如月葵は自分が思っていたとおり、よくいるそうしたタイプの女性ではまったくない、ということに……。

(もちろん、俺は自分が現役でいる間は恋愛なんて絶対する気はないけど……それでももし、彼女が小早川亮のことも圭のことも選ばずにいてくれたら……少しはチャンスがあるのだろうか?)

もっとも、光は知らない。眠った振りをしながらそんなことを考えている彼の隣で、葵が一ノ瀬綾子のことを彼に聞こうかどうしようかと思い迷っていたことなどは。

氷室光の年賀状には、「今年もお互いがんばろう」という言葉が手書きで書いてあった。

日本へ帰国したのも束の間、葵はすぐに今度はロシアへ飛ぶことになり――その後葵はこのことを契機に光と特別親しくなったということもなく、お互いにただ適切な距離を保って接しているといった関係だった。けれど、一体どこでそういう話になったのか、一ノ瀬綾子と巽剛、氷室光、それから圭と元日には初詣へ行くことになっており、年賀状を見ていた時、葵はすでに着物姿でいたというわけだった。あまり「がんばってる感」を出したくなかったため、葵は地味な小花柄の着物を着ていたが、自撮りすると「あけましておめでとう」のメッセージとともに、リョウにメールを送信しておいた。

父親に神社まで送ってもらい、待ち合わせていた鳥居の近くまで葵がしずしず歩いていくと、圭と光と剛はいつもとさして変化のないカジュアルな格好をしていた。葵としても着物を着る気は全然なかったのだが、綾子に「えーっ、お正月といえばお着物でしょ!?っていうか、あたしひとり着物着てたら目立っちゃう。だから、葵ちゃんも絶対着てきてっ!」と頼まれていたのである。

去年はここに、艶やかな真っ赤な着物を着た姫野美香もいたのだが、「何かが変わってしまった」ことが、葵には少し寂しく感じられた。綾子は去年同様、地味ながらも見る人が見れば高価なものであることがわかる帯を締めており、葵は思わず見とれていたかもしれない。

「あけおめーっス!」という剛の挨拶にはじまり、「あけましておめでとう!」、「今年もよろしく!」、「っていうか、明日からまた練習に明け暮れる毎日だね」といった話をしつつ、人ごみの中を五人は少しずつ進んでいった。

賽銭を投げてお祈りをし、おみくじを引くと――光が<大吉>、剛が<吉>、綾子が<末吉>、葵が<中吉>、圭がなんと<凶>だった。生まれて初めて引いたおみくじが<凶>……圭はそこに書かれていたことを信じる気はなかったとはいえ、それでも病気と書かれたところに「風邪をひきやすい」とあるのを見て、(まあ気をつけよう)くらいの気持ちにはなった。

「実際、凶のほうが引く確率低いだけに、本当は大吉より運がいいって言ったりするよな」と、剛。

「そうだよ。俺、去年もおみくじ引いた時には書いてあったこと覚えてたけど、次の日には忘れてたし」と、光。

「いや、いいよ。僕、もともと星占いとかそういうの、信じない質だし……でも、『今年は忍耐の年』みたいのはちょっと当たってるかもな、と思わなくもなかったり」

圭は剛や光に教えてもらったとおりに、境内の木の枝のひとつにおみくじを結ぼうとした。

「あ、圭。利き腕と逆のほうの手で結ぶと、凶が吉に転じるっていうから、そうしたほうがいいかも……」

「へえ、そうなんだ」

圭は葵に言われたとおり、右手でおみくじを枝に結んだ。彼も兄のリョウももともとは左利きで、のちに母親から右利きに矯正されたのだが――圭は今も基本的には左を利き手にしていたからである。

「小早川くんって、実はぎっちょだったのね。わたし、今初めて知ったわ」

「綾子さん、今どき『ぎっちょ』とか言わないっしょ」

剛がそう突っ込むと、みんな笑った。それからそぞろ歩いて五人は駅まで移動し、アランの家まで電車で向かう。そこには館神FSCの門下生たちがすでに何人か来ており、当然舘神コーチその人の姿もあった。

「コーチ~。正月からジャージとか、絶対ありえねえって思うの、俺だけっスかね」

「うるさい!」

「だから今も独身なんですよ」

まだ小学生のやんちゃそうな子がボソリと呟くと、全員から笑いが巻き起こった。居間にセッティングされているおせち類などを摘みつつ、新年の挨拶もそこそこに、毎年恒例のカルタ大会と書初め大会が広い和室のほうで行なわれることになっている。

館神FSCには、下は三歳から上は二十数歳の教え子が在籍しているのだが、この日はその中の十数名だけが集まって、他のコーチ三名も交え、束の間賑やかな時間を過ごすことになった。

白熱したカルタ大会では、例年通り綾子が優勝し、読み手は館神コーチとパトリックが務めた。というのも、アランの恋人のパトリックが百人一首を読むと、微妙な日本語のイントネーションとなって爆笑ものだったからだ。

葵は書初めに『ねばり強くあれ』と、館神コーチが年賀状にしたためていた言葉を書いたのだが、それを見て剛がすぐに笑いだす。

「如月さんのところの年賀状も、同じ言葉だったんだ。去年はカルヴァン・クーリッジの言葉が書いてあったもんな。えっと、なんだっけ……」

「『何かを成し遂げるのに、粘り強さほど大切なものはない。才能だけでは駄目だ。才能があっても日の目を見ない人間など数え切れぬほどいる。天才も駄目だ。報われぬ天才という諺があるほどだ。教育だけでも駄目だ。世間には教育を受けた落伍者が溢れている。固い決意と粘り強さがひとつになった時にこそ、初めて不可能が可能になるのである』……だったと思うよ、確か」

光がそう隣の親友に助け舟を出した。彼は去年この言葉を試合のたびに何度も心に刻みつけるようにしていたからである。

「そうだ。おまえ、スケートだけで頭悪いのによく覚えてたな、光」

館神コーチは葵から筆を奪うと、綾子に半紙を敷かせ、その上に豪快に筆を揮った。

『不屈の精神』と細長い半紙に書き、アランに画鋲で壁に止めさせる。

「粘り強さっていうのはようするに、不屈の精神のことだ。他にクーリッジは、『ねばり強さと確固たる意志、これさえあれば怖いものはない』とも言っている。ようするに、才能だけがあっても駄目だし、努力だけでも駄目だ。才能があって努力しているのに日の目を見ない人間など腐るほどいる。ただねばり強い不屈の精神を持つ人間だけが――おそらくは何事かを成し遂げられる。おまえら、いい言葉だと思ったら、心のメモ帳にメモっておけよ」

剛が架空のメモ帳をめくって舌をだし、そこに架空のペンで何事かを書きつけると、彼に憧れている年少の生徒が真似をして、一同の笑いを誘った。

「それにしてもコーチ、『ねばり強くあれ』の次に書いてあったあの言葉、一体なんなんスか。『納豆のように、めかぶのように』ってありましたけど、せっかくの名言が台無しじゃないっスか」

「おまえは演技のほうは大雑把に成功させようとするのに、細かいことをいちいち突っ込むな。毎年生徒全員に年賀ハガキを書いてると、だんだんネタがなくなってくるんだよ。それにあれ書いたのは夜中の眠い時に軽く酔ってたんでな、おそらくはそのせいだ」

「先生、早くお嫁さんもらったほうがいいですよ」

「一ノ瀬、おまえなあ……」

館神コーチの門下生たちは、いつもは厳しいコーチを囲んで、この機会を逃すかとばかり、おおいに笑った。もっとも、綾子はこれに似たことをよく発言していたとはいえ、この時ばかりは言ってしまってから少しばかり胸が痛んだ。もし彼が既婚者ですでに子供のいるような身であったとしたら――もしかしたら美香はあんなにもコーチに恋い焦がれることなく、諦めることが出来たかもしれないのにと、そんな気がして。

その後、年少クラスの子供たちがいなくなると、これもまた毎年恒例のマージャン大会となった。アランとパトリックと綾子と葵はジェンガをし、館神コーチと圭と剛と光は雀卓を囲っていた。ジェンガはともかくとしても、マージャンのほうはこのまま永久に続きそうな雰囲気を醸していたが、葵と綾子が帰るという段になると、自然新年会はこれにてお開きといった話運びになる。

お酒を飲んでいなかったアランが葵と綾子、それに恭一郎のことを送っていくということになった。無論、光たちに対しては「野郎どもはめいめい適当に帰りやがれ」といった扱いである。

アランの隣の助手席に綾子が座り、彼女が先に下りると――葵は隣に若干酒くさい匂いのする館神コーチのいるのが、なんとなく不思議な気がした。最初に車に乗りこんだ時も、彼はわざわざ綾子を助手席に座らせており、葵も「何か変だな」という違和感を感じていたとはいうものの。

「おまえ、あの日本人のヤンキーとは、今どうしてる?」

(日本人のヤンキー?)と、葵は思わず首を傾げた。そしてすぐにリョウのことだと思い至る。

「べつに……直接会ったのは、ロシア大会の時に顔を合わせたのが最後です。あとはクリスマスの時に山ほどプレゼントを贈ってきたり、メールとか電話とか、繋がりは間接的なものがほとんどなんですけど」

「それで、おまえはあのヤンキーが好きなのか?」

「少なくとも嫌いではないと思います。変な人だし図々しいし、あんまり傲慢で一方的で……時々本当に腹も立つけれど、でもつきあってて面白いところもいっぱいある人だと思うし……」

夜風に触れて、少しばかり酔いが醒めたといった顔つきで、館神コーチは腕を組んでいた。祝宴ムードはすっかり終わり、いつものリンク場の厳しいコーチとしての顔が戻ってきている。

「俺が聞いているのはそういうことじゃない。かといって、俺も好奇心でこんなことをおまえに質問するわけじゃないんだ。少しは色恋みたいなこともあったほうが、練習の励みにもなっていいのかもしれないと思うからな。けどまあ、女子選手の場合は……スケート選手に限らず、アスリート全般について言えることだが、恋愛が絡んだ途端に駄目になることが結構多い。言っておくが、俺は姫野のことを言ってるんじゃないぞ。それに、相手が常識の通じる相手ならいいんだが、あいつはそういうタイプじゃない。まわりにマスコミ連中がいようとどうだろうとお構いなしにおまえに近づいてきて――『ペギー、おまえは俺のものだぞ』とかいかにも言いそうじゃないか」

実際、ロシア大会の時にも少しばかりまずかったと、葵はそう思っている。彼は葵の泊まっているホテルと自分のホテルとを行ったり来たりしていたため、いつなんどきどんなことになるかと、葵はリョウにきつく言って聞かせなくてはならなかったからだ。

『だからさー、面倒くさいからおまえが俺の部屋にずっといりゃいいんだよ。寝室なんか馬鹿でかいのがふたつもあるんだからさ、片方をおまえが使って、俺がもうひとつのを使ってモチベーションを高めりゃいいんだっての』

『絶対ダメ!!わたし、前にも言ったと思うけど、そんなことのせいで不本意な結果しか残せなかったとしたら、一生あんたのことを恨んでやるから!!』

リョウにはさっぱり葵の言わんとすることが呑みこめなかったらしく、結局エミリオが「そうだ。そんなことになったら俺がタテガミに殺される」と言って、どうにかその場を収めたのだった。葵自身も確かに、もしこれからも同じ大会に出場したような場合――似たようなことが起きてくるのではないかと思っている。と同時に、今のアメリカと日本とで離れているくらいが、リョウとはちょうど適切につきあえる距離のような気がして、葵は自分でもなんとなく微妙な気持ちだった。

「わたしも、リョウのことはどうしていいかわかりません。「ああいうことはしちゃダメ」とか、普通ならわかることがわからない自由人なので……実際、ふたりでいるところを写真に撮られるのも絶対嫌です。なんでって、それで成績のほうが悪かったとしたら、恋愛にうつつを抜かしているからとかどうとか、そういう話の流れになると思うので……」

(わかっているじゃないか)というように、恭一郎は肩を竦めてみせる。また、そうした事情でもない限りは、彼としても恋愛の話など、女子選手としたいとは夢にも思わない。

「俺もエミリオにはきつく念押ししておいたんだがな、あいつも自分の愛弟子の天衣無縫っぷりには手を焼いているらしい。さて、今年の世界選手権あたりでは、一体どうなるか……」

館神コーチにまで見離されつつあるような気がして、葵はなんとなく漠然と不安になってきた。少なくとも他の男子選手――いや、場末の酒場にいるヤクザですらも、震え上がらせる眼力が恭一郎にはあるのだが、その彼をもってしてもリョウのことは止められないという気がしてならない。

「俺が言いたいのはな、出来れば事態を自分のコントロール下におさめておきたいってことだ。あいつがおまえを好きで、おまえもあいつを好きだというなら、それもいい。あるいはあいつがただ一方的におまえに熱を上げているというのでもな。ただ一番NGなのは、突然あいつがおまえに抱きついてきて、「将来は結婚するつもりだ」だの言いだすっていうことなんだ。そのくらいならまだ、事前にマスコミ連中を集めて、「わたしたち、おつきあいしてまーす!」だの、バカっプルぶりをアピールしたほうが少しはましなくらいだぞ」

「そんなの嫌です。それにわたし、リョウとは正式におつきあいしてるとか、そんなふうに思ってるわけでもないですし……」

「おまえも意外に始末の悪い女だな」

圭と光がそれぞれ、そこはかとなく葵に対しそうした種類の好意を抱いているらしいとは恭一郎も気づいている。けれどふたりとも『今はまだそういう段階にない』と考え、行動にでるつもりはないこともわかっていた。ただひとり、始末の悪いことにはDNA上の自分の長男だけが――マスコミに聞かれもしないうちから、『俺と如月葵は婚約してるんだ!』などと能天気に言い出しそうだということである。

「それで、どうするんだ?今年の世界フィギュアの開催国は日本だぞ。おまえ、あの金メダルコレクターとつきあう気がないんだったら、いっそのことこっぴどく振ってやっちゃどうだ?というより、そうなってくれれば俺としても願ったりだ。ショックのあまり小早川亮が欠場してくれれば、うちの三兄弟はそれぞれ順位がひとつずつ上がろうというものだからな」

ここで、ずっと黙ったままハンドルを握っていたアランが、意味ありげにちらと後部席の恭一郎をミラー越しに見る。もちろんその視線の意味を恭一郎自身もよく理解していた。もし小早川亮と圭のふたりが彼と血の繋がった息子だと世間に知れたら――そちらも相当に大きなスキャンダルになるだろうと。

「わたし、今自分に一番大切なのはスケートなんだと思ってます。言ってみれば、スケートが恋人みたいな……あの人もそうなんじゃないかと思います。でも目に見えない人が恋人って、時々それが自分ひとりの妄想みたいな気がして虚しくなったりもすることだから、そういう時にリョウはわたしのことをちょっと思いだしたりしてるんじゃないかしら」

(『ないかしら』っておまえな)と、いつもは葵がリョウに覚えている精神的頭痛を恭一郎は覚えはじめる。何故といって、小早川兄弟と幼馴染みのキャシーから聞いた話によれば、「あそこまで思い詰めてるのに、もし葵がリョウの気持ちに応えないなら、彼はおそらくちょっとどころじゃなくどうかするだろう」ということだったからである。

「なんにしても、あいつのことで何か変化があったら、すぐ俺に知らせろ。俺も興味本位でこんなことを自分の教え子に聞くわけじゃないんだぞ。べつにおまえがあのヤンキー以外の誰かを好きになったっていいんだ。ただ、ちょっとした手順を間違えると、大変なことになるっていうのは、おまえもわかるな?」

「はい。あ、そういえばメール……」

葵はリョウに出したメールのことを思いだし、返信が来ているかどうかと、バッグの中の携帯を探った。電源を入れると、十数通メールが届いている。そのほとんどが軽い調子の「あけおめ」メールで、葵はとりあえずリョウのものがないかどうかと探した。その日に届いたメールの中で、わざわざ動画まで添付してきたのは彼ひとりだけである。

家に帰ってからゆっくり見ようと思ったのだが、館神コーチが横から覗きこみ、「いいから俺にも見せろ」と言ったため、葵は黙って開かざるをえなかった。

まず最初に、誰もいないダイニングにあるカウンターが映し出される。そしてその三秒後くらいに、真っ白なペギーそっくりのぬいぐるみが現れた。

『あけましておめでとうって直接言いたいのに、あの人は一体どこにいるのかしら?』

ぬいぐるみのペギーはあたりをきょろきょろしている。

『俺はここだよ、ここだよ』

『あら、やだわ。声はすれども姿は見えず……わたしの愛しい人、一体どこにいるの?お願いだから返事をして!』

ここで、カウンターの下のほうからオオカミのぬいぐみるが姿を現した。とりあえず外見上、あまりリョウに似ているようには見えない。

『俺はここだよ、ペギー。へっへっへっ』

『あら変だわ、あら変だわ。声は似ているのに、なんだかあの人とは少し様子が違うみたい』

『そんなことは気のせいさ、ペギー。さあ、俺といいことしようぜ』

ここでオオカミのぬいぐるみが、ペキニーズ犬に向かって乱暴狼藉を働こうとする。

『あっ、あんた、あんたはわたしの愛しい人じゃないわ。なんて汚らわしいの、あっちへ行って!!しっしっ』

『しっしっとはご挨拶じゃないか。俺といいことしようぜ、なあ。へっへっへっ』

『あれ、いや~!!誰か助けてたすけて~!!』

カウンターの上を二匹の動物は行ったり来たりして、追いかけっこを三周ほど繰り返していた。

『たすけて、リョウ~。たすけて~!!』

ここでようやく、ずっと下でこの茶番を演じていたリョウ自身がぬっと姿を現す。

「まったく悪い奴だ、俺の可愛いペギーに何をするっ!!」

リョウは自分の右手のオオカミのぬいぐるみを脱ぎ捨てると、素手でその頭となく体となく、容赦なくボコボコに殴りつけていた。

「よしよし。ペギー、可哀想に。もう怖くないからな」

『良かった!!わたしもう少しであのいやらしいオオカミに……ううっ』

「大丈夫だ、ペギー。俺がついてるからな。もう何も心配しなくていいんだ」

ここでぬいぐるみのペギーはリョウの胸のあたりにひしっと抱きついた。それからリョウは初めてカメラ目線になり――葵に対し、こんなことを言ったのだった。

「ヘイ、ハニー、シュガー。日本とアメリカとで離れてるからって、絶対浮気すんなよ」

――動画はこれで終わりだった。

館神コーチはといえば、ピクリとも笑うことなく、「頭痛がする」とでも言いたげに、シートに深く体をもたせかけている。

「一体なんだ、今のは。おまえ、絶対あいつが勘違いするようなことを何かしてるだろ?」

「えっと、リョウから年賀状が届いてたんですけど、わたし、彼に年賀状って送ってなかったので……悪いなと思って、今日着物着てるしと思って、自撮りしたのを送ったんです。でも、メールには『あけましておめでとう』としか書いてないですよ」

「というより、ありゃあいつの心の中の葛藤か何かじゃないのか。まあ、なんかもうどうでもいい。だが如月、おまえも覚えておけよ。向こうはすっかり気が違ってるらしいのに、思わせぶりな振りをするのはむしろ残酷だってことをな」

「…………………」

葵の自宅前に車が到着し、葵は「今日はありがとうございました」と一礼すると、車のドアを閉めた。館神コーチには、思わせぶりな振りをするなと言われたものの――葵は家に帰り着いて着物から部屋着に着替えるなり、もう一度例の動画を再生していた。

そして今度こそ誰に遠慮することなく大爆笑する。

「あはっ、ははっ、あはは……っ。もう、あいつ、ほんとに馬鹿じゃないの!!」

自分の部屋で身をよじって大笑いしたのち、葵は友人からもらったぬいぐるみやファンの方からいただいたぬいぐるみ、それから自分で買ったお気に入りのぬいぐるみなどを机の上に並べて、「うーむ」と考えこんだ。無論、葵とて、明日も朝から早速とばかり練習があるし、こんな呑気なことをしている暇はないのだ。

けれど、リョウ自身もおそらく忙しいだろうにわざわざあんな動画を送ってきてくれたのだから、これは何か自分も面白動画を送ってやらねばという気になっていた。

とはいえ、リョウのように恥かしげもなくペギーの裏声とオオカミの太い声を演じわける勇気がないと気づき、小さなぬいぐるみ劇場は開演もしない内から幕を閉じることになった。そして葵は、何度もリョウに送るメールの文面を考えては――結局のところ、その文字をすべて消すことになった。

リモコンで部屋の照明を消し、ふうと溜息を着く。葵は車の中で館神コーチに言われたことを考えていた。『向こうはすっかり気が違ってるらしいのに、思わせぶりな振りをするのはむしろ残酷だ』……そう考えた場合、暫くの間、自分はこのまま沈黙を守ったほうがいいのかもしれない。

三月の下旬には、世界フィギュア選手権がある。そこは葵も滑り慣れたリンクなので、葵だけじゃなく日本のスケーターは全員、自国開催に意欲を燃やすだろう。葵自身も当然(負けられない)と思っている。リョウもまた先シーズンは休養していたとはいえ――その前年にはオリンピックの金メダルに続けて、二度目の世界チャンピオンに輝いているのだ。お互い、今がとても大切な時期だというのは、説明などしなくてもおそらく彼にもわかっているだろう。

世界フィギュア選手権はその名前のとおり、そのシーズンの世界一が決定される国際大会だ。男子のほうはメダル圏内にいるとされる選手はある程度絞られてくるのに対して、女子のほうはもう群雄割拠状態といっていい。たとえていうなら、中国の春秋戦国時代だった。これは葵の独断と偏見に基づく見解ではあるが、男子シングルスのほうは一応、織田信長が日本を統一したあと、これから一体誰が明智光秀になるのかといったところのような気がする。

アメリカからはエミリー・ハンターとファティマ・グラハム、ロシアからはサーシャ・アルツェバルスカヤ、マリア・ラヴロワ、リュミドラ・ペトロワ、カナダのベアトリクス・アディントンにクリスティーナ・ブライス、スイスのロッテ・シャームバッハに中国の王花琳(ワン・ファリン)、イタリアのビアンカとルイーザのフェレーロ姉妹、ノルウェーのソニア・イェンセン……名前を挙げていくだけでも切りがない。もちろん、この中でも特にメダル圏内と言われる選手はもっと絞られてはくる。そしてこのすべてが自分のライバルなのだ。

時々、葵は特にこれといったなんの理由もなく、不安でたまらなくなることがある。試合前以外は、夜眠れなくなるということはあまりない。そのかわりに、朝起きた途端吐き気にも近いようなものが胸からこみあげて、すぐに飛び起きてしまうのだ。そうなるともう、リンク場である程度滑りこみでもしないことには、とてもではないが平静を保てなくなる。

そしてそうした非常な孤独の高みのようなところに自分がいると感じる時――いつからだったろう。葵はリョウのことを思いだすことが多くなっていた。たとえば、彼がちょっとしたことをして、自分を笑わせたといったようなことだ。すると、張り詰めた気持ちが僅かに弛緩して、精神的呼吸困難から解放されることが出来るようになってくる。

思えば、アメリカ大会の時もロシア大会の時も、またグランプリファイナルの時も……リンクに出る少し前には、リョウのことを考えた。葵にもうまく説明は出来なかったが、それは彼が自分のことを犬か何かだと思っており、仮にスケートで結果が出せなかったとしても、リョウ自身の自分を見る目は変わらないということだった。

(わたし、もしかしてリョウのことが本当に好きなのかしら?……)

そう何度自分の心に問いかけても、答えは返ってこない。何度考えてみても(わからない)と葵は思う。そして結局この件については保留する、ということになってしまうのだ。

それから葵は、(自分はもしかしたらずるいのかもしれない)とも思っていた。何故といって、こうして眠る前にリョウのことを考えていると、心が和むというのは間違いなく確かなことだったからだ。彼のことを思っていると、楽に呼吸が出来てやがて快い眠りに落ちていくことが出来る……葵はこの安らぎを得るために、彼のことを利用しているのだろうかと思うことさえあった。

けれど、結局のところはっきりとした答えは出ぬまま、この日も葵は短く深い眠りの中へとやがて落ちていった。

>>続く。