マックス・プランクの生まれた時代(1858年)は、

18世紀から19世紀かけて始まっていた産業革命の真っ只中でした。

産業革命 - Wikipedia

産業革命(さんぎょうかくめい、英: Industrial Revolution)は、18世紀から19世紀にかけて起こった工場制機械工業の導入による産業の変革と、それに伴う社会構造の変革のことである。

そして、ジェームズ・ワットが発明した蒸気機関や、

さまざまな近代的な機械・器具の発達によって、

ヨーロッパ全域は、家内製手工業の時代から

マニュファクチュア(工場制手工業)へと、

移行しつつありました。

産業革命の発展の中でも、製鉄技術の改良と発展は、

その後のアメリカでのUSスチールの発展で見られるように

時代の鍵を握る重要な課題になっていました。

製鉄技術の改良 - Wikipedia

繊維業とならんでイギリス産業革命の推進役となったのが製鉄業である。鉄の需要は、はじめのうちは生活革命によって使用されるようになった軽工業製品によって牽引されたが、やがて産業革命が進むにつれて、工業機械や鉄道のためにさらなる鉄が必要となっていった。イギリスで作られた工業機械は、海外へ輸出され、ドイツなどの工業化を進めることとなった。

そのような趨勢の中、ドイツでも

国家の機軸として、「鉄」の生産に重点が置かれ、

マックス・プランクは、今まで職人の勘で行っていた製鉄の技法を

工業的に洗練されたものに進化させるために研究に加わることになったのです。

当時、問題になっていたのは、

鉄鉱石から鉄を作る過程で、溶鉱炉の中の鉄が一体何度であるかを

その光によって明確に知るということでした。

というのも、数千度にもなる溶鉱炉の温度を測る温度計がなく、

ただ唯一、熟達した職人によってなされていたのが、

溶鉱炉内で溶けた鉄の発光している色による判断で行われていたからです。

今では、どんなものでも熱を加えて暖めると、

赤くなっていくことは知られています。

物質が何であれ、例えばグラスでも、石炭でも

その温度によって七色に変わる光を出し、

物質に関わらず同じ色で発光します。

その色の変化とは、

赤 → 黄色 → 白 → 青白 → 紫 です。

そのために、その発光している色を分析することによって

中にある物質が、どの位の温度であるか

調べることが可能なわけです。

これが、マックス・プランクが研究していたことの中心で、

この研究は、熱放射といわれる分野です。

熱放射 - Wikipedia

熱放射(ねつほうしゃ、英語:thermal radiation)は、熱が電磁波として運ばれる現象。または物体が熱を電磁波として放出する現象をさす。金属を熱すると赤く輝き始める。これは熱せられた物体から赤色の光(電磁波)が出ているのである。赤い光は比較的低温で、物体の温度が上がるにつれて青白い光に変わる。物体から放射される光のスペクトルは物体の種類と温度によって決まっている。(→ウィーンの変位則)

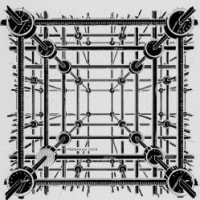

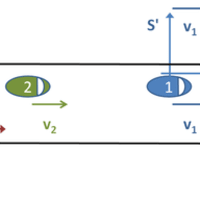

溶鉱炉のように、もし加熱した容器の一部部分だけに

小さな穴が開いていて中が見えるようにすると、

その穴からもれ出てくる光を分析することで、

中の温度がどうなっているか、調べることができます。

(=ある温度でどれだけの振動数と強さを持って

光を放射するのかがわかります)

この研究で必要なものは、黒体という物質です。

温度が低いときには、黒色に近く(物質に色が付いていないもので)

(特殊な波長を出したり他の波長を吸収したりすることなしに)

高熱になるにつれて発光するものが必要でしたが、

鉄は性質から、まさにその研究にピッタリだったわけです。

黒体 - Wikipedia

黒体(こくたい、英: black body)あるいは完全放射体(かんぜんほうしゃたい)とは、外部から入射する熱放射など(光・電磁波による)を、あらゆる波長に渡って完全に吸収し、また放出できる物体のこと。

黒体放射とは黒体から放射される光。温度が低いときは赤っぽく、温度が高いほど青白くなる。夜空に輝く星々も青白い星ほど温度が高い。温度はK(ケルビン)で表示される。

十分に大きな空洞を考え、空洞を囲む壁は光を含む一切の電磁波を遮断するものとする。この空洞に、その大きさに対し十分に小さな孔を開ける。孔を開けることによる空洞内部の状態の変化は無視できるとする。外部からその孔を通して入った電磁波(ある特定の波長のものが光)が、空洞内部で反射するなどして再び出てくることは、孔が十分に小さければ無視することができる。つまりこの空洞は、外部から入射する電磁波を(ほぼ)完全に吸収する黒体とみなすことができる。

しかし、マックス・プランクの時代には、それはまだ

はっきりと公式がわかっていませんでした。

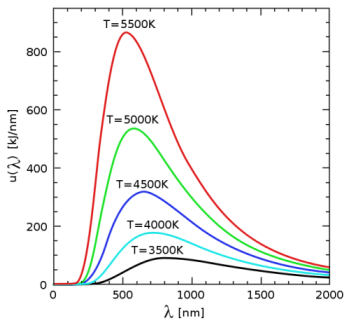

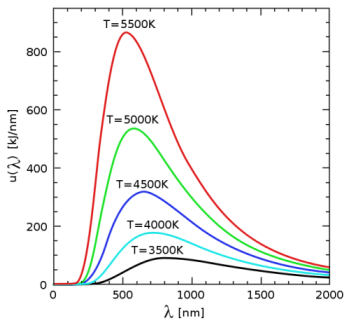

実験結果から、黒体から放射される電磁波の分光放射輝度

(エネルギー密度の分布)の姿は、わかってきていましたが、

なぜそのような結果になるのかが不明でした。

当時、熱放射のスペクトル分析の実験結果を巡って、

幾つかそれを説明する理論が出ていました。

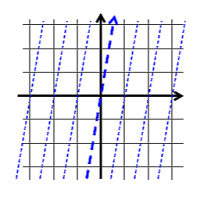

ひとつは、ヴィーンの放射法則といわれるもので、

黒体放射の実験値と、特に短波長(高周波数)で一致するものでした。

※α、b :定数、f:振動数、T:絶対温度

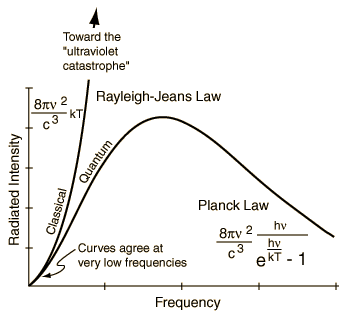

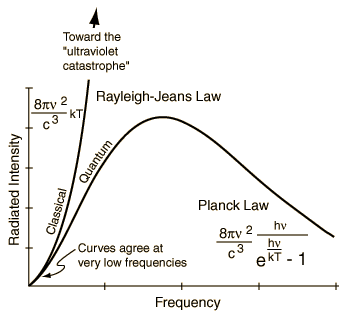

もうひとつは、レイリー・ジーンズの法則といわれるもので、

黒体放射の実験値と、特に長波長(低周波数)で一致するものでした。

※ Tは温度(K)、k は ボルツマン定数

しかしながら、どちらとも明確に説明できる根拠を持っていませんでした。

ヴィーンの放射法則は、かなり実験結果に近い計算値を出せましたが、

数式の根拠が薄く、一方のレイリー・ジーンズの法則では、

高周波になるにつれて、分布が紫外線領域で無限大になってしまい

エネルギー等配分の法則を適用すると、

全エネルギーも無限大になってしまう「紫外発散」を起こす、

根本的な問題がありました。

ヴィーンの放射法則 - Wikipedia

黒体の熱輻射のスペクトルを説明する。この法則は1896年にヴィルヘルム・ヴィーンによって導かれた。この法則は短波長(高周波数)においては物体の熱輻射のスペクトルを正しく記述するが、長波長(低周波数)の輻射では実験データとの間にずれが生じ、正確に記述できない。

レイリー・ジーンズの法則 - Wikipedia

黒体から放射される電磁波のエネルギー密度の理論式の1つである。しかし、上式は波長が長い領域では実験と良く一致するが、波長が短くなればなるほど実験結果とズレが大きくなる。また、放射の全エネルギー密度を計算しようとすると発散して無限大になってしまう。このことは、黒体放射の問題に対して古典物理学が破綻することを端的に示している。

ウィーンの放射法則(EMANの物理学)

レイリー・ジーンズの理論(EMANの物理学)

18世紀から19世紀かけて始まっていた産業革命の真っ只中でした。

産業革命 - Wikipedia

産業革命(さんぎょうかくめい、英: Industrial Revolution)は、18世紀から19世紀にかけて起こった工場制機械工業の導入による産業の変革と、それに伴う社会構造の変革のことである。

そして、ジェームズ・ワットが発明した蒸気機関や、

さまざまな近代的な機械・器具の発達によって、

ヨーロッパ全域は、家内製手工業の時代から

マニュファクチュア(工場制手工業)へと、

移行しつつありました。

産業革命の発展の中でも、製鉄技術の改良と発展は、

その後のアメリカでのUSスチールの発展で見られるように

時代の鍵を握る重要な課題になっていました。

製鉄技術の改良 - Wikipedia

繊維業とならんでイギリス産業革命の推進役となったのが製鉄業である。鉄の需要は、はじめのうちは生活革命によって使用されるようになった軽工業製品によって牽引されたが、やがて産業革命が進むにつれて、工業機械や鉄道のためにさらなる鉄が必要となっていった。イギリスで作られた工業機械は、海外へ輸出され、ドイツなどの工業化を進めることとなった。

そのような趨勢の中、ドイツでも

国家の機軸として、「鉄」の生産に重点が置かれ、

マックス・プランクは、今まで職人の勘で行っていた製鉄の技法を

工業的に洗練されたものに進化させるために研究に加わることになったのです。

当時、問題になっていたのは、

鉄鉱石から鉄を作る過程で、溶鉱炉の中の鉄が一体何度であるかを

その光によって明確に知るということでした。

というのも、数千度にもなる溶鉱炉の温度を測る温度計がなく、

ただ唯一、熟達した職人によってなされていたのが、

溶鉱炉内で溶けた鉄の発光している色による判断で行われていたからです。

今では、どんなものでも熱を加えて暖めると、

赤くなっていくことは知られています。

物質が何であれ、例えばグラスでも、石炭でも

その温度によって七色に変わる光を出し、

物質に関わらず同じ色で発光します。

その色の変化とは、

赤 → 黄色 → 白 → 青白 → 紫 です。

そのために、その発光している色を分析することによって

中にある物質が、どの位の温度であるか

調べることが可能なわけです。

これが、マックス・プランクが研究していたことの中心で、

この研究は、熱放射といわれる分野です。

熱放射 - Wikipedia

熱放射(ねつほうしゃ、英語:thermal radiation)は、熱が電磁波として運ばれる現象。または物体が熱を電磁波として放出する現象をさす。金属を熱すると赤く輝き始める。これは熱せられた物体から赤色の光(電磁波)が出ているのである。赤い光は比較的低温で、物体の温度が上がるにつれて青白い光に変わる。物体から放射される光のスペクトルは物体の種類と温度によって決まっている。(→ウィーンの変位則)

溶鉱炉のように、もし加熱した容器の一部部分だけに

小さな穴が開いていて中が見えるようにすると、

その穴からもれ出てくる光を分析することで、

中の温度がどうなっているか、調べることができます。

(=ある温度でどれだけの振動数と強さを持って

光を放射するのかがわかります)

この研究で必要なものは、黒体という物質です。

温度が低いときには、黒色に近く(物質に色が付いていないもので)

(特殊な波長を出したり他の波長を吸収したりすることなしに)

高熱になるにつれて発光するものが必要でしたが、

鉄は性質から、まさにその研究にピッタリだったわけです。

黒体 - Wikipedia

黒体(こくたい、英: black body)あるいは完全放射体(かんぜんほうしゃたい)とは、外部から入射する熱放射など(光・電磁波による)を、あらゆる波長に渡って完全に吸収し、また放出できる物体のこと。

黒体放射とは黒体から放射される光。温度が低いときは赤っぽく、温度が高いほど青白くなる。夜空に輝く星々も青白い星ほど温度が高い。温度はK(ケルビン)で表示される。

十分に大きな空洞を考え、空洞を囲む壁は光を含む一切の電磁波を遮断するものとする。この空洞に、その大きさに対し十分に小さな孔を開ける。孔を開けることによる空洞内部の状態の変化は無視できるとする。外部からその孔を通して入った電磁波(ある特定の波長のものが光)が、空洞内部で反射するなどして再び出てくることは、孔が十分に小さければ無視することができる。つまりこの空洞は、外部から入射する電磁波を(ほぼ)完全に吸収する黒体とみなすことができる。

しかし、マックス・プランクの時代には、それはまだ

はっきりと公式がわかっていませんでした。

実験結果から、黒体から放射される電磁波の分光放射輝度

(エネルギー密度の分布)の姿は、わかってきていましたが、

なぜそのような結果になるのかが不明でした。

当時、熱放射のスペクトル分析の実験結果を巡って、

幾つかそれを説明する理論が出ていました。

ひとつは、ヴィーンの放射法則といわれるもので、

黒体放射の実験値と、特に短波長(高周波数)で一致するものでした。

※α、b :定数、f:振動数、T:絶対温度

もうひとつは、レイリー・ジーンズの法則といわれるもので、

黒体放射の実験値と、特に長波長(低周波数)で一致するものでした。

※ Tは温度(K)、k は ボルツマン定数

しかしながら、どちらとも明確に説明できる根拠を持っていませんでした。

ヴィーンの放射法則は、かなり実験結果に近い計算値を出せましたが、

数式の根拠が薄く、一方のレイリー・ジーンズの法則では、

高周波になるにつれて、分布が紫外線領域で無限大になってしまい

エネルギー等配分の法則を適用すると、

全エネルギーも無限大になってしまう「紫外発散」を起こす、

根本的な問題がありました。

ヴィーンの放射法則 - Wikipedia

黒体の熱輻射のスペクトルを説明する。この法則は1896年にヴィルヘルム・ヴィーンによって導かれた。この法則は短波長(高周波数)においては物体の熱輻射のスペクトルを正しく記述するが、長波長(低周波数)の輻射では実験データとの間にずれが生じ、正確に記述できない。

レイリー・ジーンズの法則 - Wikipedia

黒体から放射される電磁波のエネルギー密度の理論式の1つである。しかし、上式は波長が長い領域では実験と良く一致するが、波長が短くなればなるほど実験結果とズレが大きくなる。また、放射の全エネルギー密度を計算しようとすると発散して無限大になってしまう。このことは、黒体放射の問題に対して古典物理学が破綻することを端的に示している。

ウィーンの放射法則(EMANの物理学)

レイリー・ジーンズの理論(EMANの物理学)