2012年8月に「収穫後に完熟したパパイア果実が腐る」という相談を受けました。

果実を確認させてもらうと、全体的に黄色く着色した果実表面に直径1cm弱~3cm程度で水浸状の病斑らしきものが観察できました(写真2)。

写真2.腐敗したパパイア果実

今回は「このパパイアの果実腐敗の原因をどの様に診断したのか」を解説します。

まず、腐敗している部分は、形状が「全て円形(同形)」であり、症状が「水浸状(湿った感じ)に腐敗」「やや凹んでいる」という共通な点を多くもつことから病気を疑いました。

物理的な原因による傷だと同じ形状の傷はつきにくく、害虫の食痕なら即腐敗にはならないと思います。

従って、病気か生理障害を疑いました。

次に病気の候補を考えます。

まずは、既知の情報や手持ちの資料から病気の種類を推定します。

子どもの頃から生き物好きであった私は日常的に図鑑を眺めていました。そのため、初見の生き物に出会った際に「○○だ!」と同定できたり、「△△の仲間に違いない」と推定できたものです。

同様に、普段から熱帯果樹の病気に関する書籍を読んでいると「これかな?」という候補がわかってきます。

同じ様なものを観て違いがわかる様になるには「普段から意識しておく」ことが大切です。

熱帯果樹の病害に係る書籍でお勧めなのは、国際農林業協力協会(AICAF)から発行された「熱帯果樹の病害」や全国農村教育協会が発行している「日本植物病害大辞典」です。

品目毎に病害写真が豊富に掲載されているので重宝します。

図鑑がない、所有している図鑑に記載がない場合は次のステップです。

日本語で報告されている植物病害なら名称や病原菌のデータベースがあります。

ネットで検索する際は、「農業生物資源ジーンバンク」の「遺伝資源データベース」の「日本植物病名データベース」が便利です。

上記データベースで「パパイア」を検索すると22種類の病気が該当しました(表1)。

表1.パパイアの病害一覧(日本植物病名データベース)

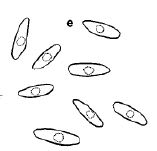

今回はこの中から熱帯果樹の果実腐敗(「炭疽病」や「軸腐病」)では定番となっている病原菌 Colletotrichum (コレトトリクム)属を容疑者として、病巣部および周辺の果肉から分生子(胞子のうち鞭毛をもたず細胞壁が比較的薄いもの。これで同定できる病原菌が多い)を探すことにします(図1)。

図1.Colletotrichum 属の分生子

(「植物病原菌類図説」より抜粋)

Colletotrichum 属はカビの仲間です。

カビの大部分は顕微鏡観察で観察と診断が可能なはずです。

果肉を針の先で少し採取し、スライドガラスに載せ、水を1滴加えて、カバーグラスで閉じて、検鏡・・・。

あれ?

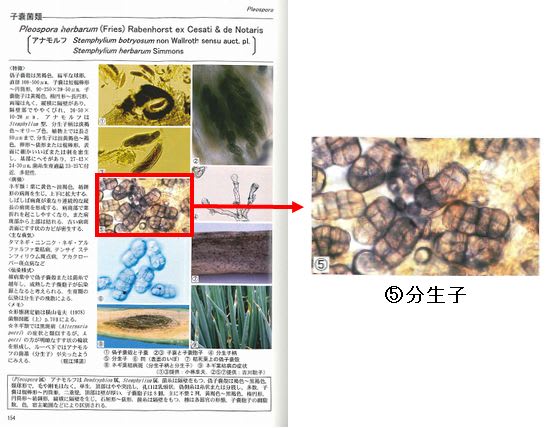

観察できた分生子は見たこともない奴でした(写真3)

写真3.パパイア果実の病巣部から得られた分生子

見たことないけど、どこかで見た・・・。

確か、(株)ソフトサイエンス社「植物病原アトラス -目でみるウイルス・細菌・菌類の世界-」に載っていたはず・・・。

この図鑑は価格がやや高め(税込み18,900円)ですが、植物病原のカラー顕鏡写真が豊富でお勧めです。

写真3に似た分生子をもつ病原菌がありました(図2)。

図2.Pleospora 属(アナモルフ Stemphylium 属)の分生子

(「植物病原アトラス -目でみるウイルス・細菌・菌類の世界-」より抜粋)

Pleospora 属(アナモルフ Stemphylium 属)だそうです。

| 【 マメ知識 】 本菌を含む子嚢菌は、有性世代(完全世代=テレオモルフ)と無性世代(不完全世代=アナモルフ)という異なる形態のステージを持つものが多く、世代により異なる名称(学名)が与えられています。 同種の蝶とイモムシに異なる学名が与えられている様な違和感を覚えますが、そういうものだと割り切ってください。 |

しかし、前述の「日本植物病名データベース」には本菌を病原菌としたパパイアの病害は報告されていません。

となれば、次に調べるのは海外文献です。

一昔前なら、この段階で挫折する人が多かったでしょうが、今や検索サイトで「Papaya Pleospora」とか「Papaya Stemphylium」をキーワードに検索すると幾つも情報がヒットします。

学術的な報告書や論文を探す際は、Google なら「検索ワード filetype:pdf」で検索すると学術的な文献がヒットしやすくなります。

今回は K. F. Chau et al. (1983)の「Postharvest Fruit Rot of Papaya Caused by Stemphylium lycopersici(Stemphylium lycopersici による収穫後のパパイア果実腐敗)(PDF:853KB)」を読みました。

この文献の ABSTRACT(要約)には、

| A previously undescribed storage disease of papaya by Stemphylium lycopersici is characterized by dark brown sunken lesions with distinct reddish brown margins. The pathogen infects wounded fruits more readily than it does unwounded fruits, and symptoms usually appear after extended cold storage (7-21 days). Lesion size and disease incidence were reduced by decreasing the storage temperature from 10℃ (normal shipping temperature) to 4℃, but could injury was observed on fruits stored at 6℃ or lower. The fungus was pathogenic to lettuce, alfalfa, bean, and tomato. これまでに記載されていない Stemphylium lycopersici によるパパイアの貯蔵病害は、暗褐色の窪んだ病斑に明確な赤茶色の縁があるのが特徴である。病原体は傷ついてない果実よりも傷ついた果物をより容易に感染させる。通常、病状は低温貯蔵(7~21日)後に拡がって現れる。損傷範囲および疾病発生率は、10℃(正常な発送の温度)から4℃まで貯蔵温度を低下させることにより軽減された。しかし、6℃以下で 保存すると果実に冷害が観察された。本菌は、レタス、アルファルファ、豆およびトマトで病原菌として知られている。(ねこがため訳) |

と書かれていました。

症状や観察された分生子と文献記載が似ていることから、簡易同定の結果は「今回のパパイア果実腐敗は、Pleospora 属(アナモルフ Stemphylium 属)に因るものである可能性が高い」としました。

簡易同定結果をより科学的なものにするには、病原菌候補を分離して、健全なパパイア果実に接種し同様の症状が現れるか否かを確認し、同様の症状が観られた際は病巣部から同じ病原菌候補が得られるかを確認すると良いです(所謂「コッホの原則」を満たします)。

その上で、「病原菌が Pleospora 属(アナモルフ Stemphylium 属)のうち何という種なのか」まで同定できれば尚良しです。

そういった作業の中に悦びを見出してしまったら「植物病理マニアの扉」が開かれます。

私の場合は(その扉は遠目に眺めるだけにして)、植物病理マニアのT氏にアドバイスを求め「(写真等を見た結果、パパイア果実腐敗の病原菌として Pleospora 属(アナモルフ Stemphylium 属)を疑う)診断は概ね正解ではないでしょうか。病原性があれば国内で初確認になるかと思います」との助言を頂くに留めました。

共通する分野内で異なる専門性をもつマニアと交流をもつことはとても有用です。

○参考文献

・「熱帯果樹の病害」.1994. 国際農林業協力協会(AICAF).

・「日本植物病害大辞典」.1998.全国農村教育協会.

・「植物病原菌類図説」.1992.(編)小林享夫・勝本謙・我孫子和夫・安部恭久・柿島真.全国農村教育協会.

・「植物病原アトラス -目でみるウイルス・細菌・菌類の世界-」.2006.(編)米本勝美・夏秋啓子・瀧川雄一・堀江博道・有江力.(株)ソフトサイエン ス社.pp.154.

・「Postharvest Fruit Rot of Papaya Caused by Stemphylium lycopersici(Stemphylium lycopersici による収穫後のパパイア果実腐敗)」.1983. K. F. Chau, Anne Maino Alvarez.Plant disease;Novemver;pp.1279-1281(PDF:853KB)

○参考サイト

・「分生子 コトバンク」

・「子嚢菌門 _ Wikipedia」

・「コッホの原則 _ Wikipedia」