国分寺市では、武蔵国分寺跡を歴史公園として整備するため、2004年度から僧寺伽藍の配置や規模・構造などの遺構確認発掘調査を実施している。 今回、金堂・講堂などの伽藍建物群を囲む塀と溝の発掘調査の現地説明会があったので、見学してきました。

区画施設は北辺(東西)156m、東辺(南北)132mあり、南東と北西隅が発掘され、金堂跡は、基壇と基壇外周をめぐる雨落敷石の一部が確認されました。

(中枢部の区画図・赤い部分が発掘調査の金堂基壇跡)

(大正年間に建てられた国分寺跡の史跡碑の横の発掘現場)

(金堂跡基壇の発掘調査)

(左の道路位置が基壇の下、人の立っている位置が基壇の上)

(金堂基壇外周を巡る雨落石敷の一部)

伽藍中枢部の区画施設は外周に掘立柱塀が巡り、東西約156m、南北約132mの長方形であったことが解ってきました。

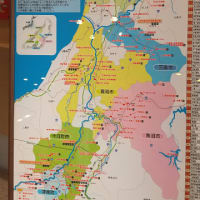

(南東地区・赤しるしの場所・の図)

(南東地区の掘立柱塀の柱穴と溝が確認)

北西地区の調査区では、南北方向に4基の柱穴列と、その外側に大小2条の溝跡が確認されました。

(西北隅に4基の柱穴列が確認)

(西北隅の柱穴跡)

以上は国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会主催による現地説明会でした。

武蔵国分僧寺の寺院地を区画する溝の北側一帯は、「国分寺跡北方地区」と呼ばれる遺跡群として調査が行われている。今回、都立図書館の移転改築に伴う調査が行われており、見学会が同時開催されていました。(東京都埋蔵文化財センター主催)

(西国分寺駅の南東部の発掘現場、石器時代~縄文~奈良時代の遺跡の調査)

(古代道路遺構の溝が確認されました。)

この地域一帯は、日影山遺跡として1995年頃から東京都により発掘調査された「東山道武蔵路」の関連遺跡が眠っている地域でもあります。この日は北風の強い1日で、寒風の中を多くの人が熱心に見学していました。

出雲にも国分寺跡があり、武蔵国とはご縁がありますね。3月楽しみにしています。

各地を訪ねて忙しく楽しんでいる様子がうかがえます。

学生時代に日野と調布に住んでいたので地名を見て懐かしさを感じました。

地名の由来など大変勉強になり愉しく拝読させていただき次が楽しみになっています。

19日にお会いできると思いますが天候が少し心配ですね。

また、京都ではお世話になります。

昨日のビックサイトへも行きたかったのですが、残念でした。

横浜CCでは、天気が心配ですがよろしく!

武蔵の地には、次々と新たな発掘で解明が進んで

いますね。

素晴らしいことです。

国分寺・国府・国庁それぞれの範囲は、

やはり「溝」ですか。

地元府中市の国庁跡も溝を確認しています。

この辺りが面白いですね。

ますます楽しみです。

生活と保存の両立ができると良いです。

同じ府中市での調査が楽しみですね。