(写真は、親友の「等栽」の家を訪れる「芭蕉」)

芭蕉は、スタート地点の北千住からずっと同行してきた曽良

と、石川県の山中温泉で別れました。

更に、金沢から同行してきた北枝(ほくし)とも、福井県の

天龍寺で別れて、ホントに一人になった芭蕉は、「永平寺」に

参詣したのちに「福井」に向かいます。

(「山中温泉の別れ」と「天龍寺の別れ」については、

「曽良との別れ」を見てね。)

我々の「バスで行く・奥の細道」ツアーは、永平寺の見学を

終え、福井市内のホテルに1泊します。

(ホテルの窓からの福井市内の眺め。)

翌朝、ホテルを出て、貸切バスで芭蕉が訪れたという福井市内

のスポットを散策します。

芭蕉は、福井では、江戸で親友だった「等栽(とうさい)」

との再会を楽しみに、その家を尋ねました。

当時、等栽は、福井の俳壇の長老的な存在でした。

その家を訪ねあてると、ひっそりと人目を避ける様な場所に

あり、夕顔やへちまに覆われた粗末な家でした。

芭蕉が等栽を訪ねるこの「奥の細道」のシーンの描写は、

「源氏物語・夕顔の巻」の或るシーンを踏まえて書いたもの

だそうです。

それは、小家の立ち並ぶむさ苦しい界隈で、光源氏が夕顔の

もとを訪れたシーンです。

等栽の住居の中から、みすぼらしい女が出てきて、主人は

近くの人の家に行ったので、用があるならそちらへと、

無愛想な対応をします。

しかし、気持ちの通い合った旧友との再会の期待に、芭蕉の

心は、すっかり和んで弾みます。

そして、芭蕉は、この等栽の家に2泊もした後に、敦賀

(日本海の敦賀湾に面した町)で名月を眺めようと、

福井を旅立ちます。

等栽も、敦賀への道案内をしましょう、と浮かれた様子です。

我々のバス旅行は、この「等栽(とうさい)」が住んでいた

という「等栽宅跡」を訪ねます。

現在、当時の「等栽宅」の正確な場所は分かっていませんが、

福井市内の佐内町の「顕本寺」の辺りであったことは判明して

いるそうです。

これは、等栽が、訪ねて来た芭蕉の枕にするために、木片を

借りに行った近くの寺が顕本寺だったからです。

顕本寺の隣にある次頁の写真の「佐内公園」には、「橋本

佐内」(注)の墓と銅像があります。

(注)橋本佐内:西郷隆盛が尊敬していたという幕末の志士で、

福井藩の藩政改革の中心人物だったが、安政の大獄

により江戸で斬首された。

(佐内公園の橋本佐内の墓)

(佐内公園の橋本佐内の銅像)

次頁の写真の「芭蕉句碑」は、等哉(とうさい)を訪ねた

ときに詠んだ句ですが、「奥の細道」の本文には、

この句の記載は有りません。

”名月の 見所問ん(みどころとわん)旅寝(たびね)せむ”

(名月の美しい場所を教えてくれ、そこへ行く旅を一緒に

しよう。)

「等栽宅跡」のすぐ近くの柴田勝家の菩提寺である「西光寺」

には、前頁下の写真と、上の写真の「柴田勝家とお市の方」

の墓がありました。

お市の方の3人の娘は、敵方である豊臣秀吉に引き取られます

が、その中の一人の淀殿が、後に、秀吉の側室となり、

豊臣秀頼を産みます。

1583年、豊臣秀吉に敗れた柴田勝家は、その妻の

「お市の方」(織田信長の妹)と共に自害します。

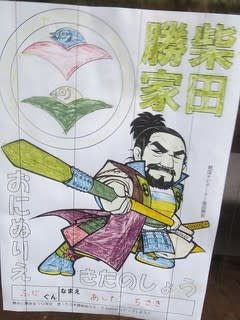

(次頁の絵は、西光寺の隣の保育園に貼られていた柴田勝家の

塗り絵)

西光寺を出て、福井市内の芭蕉が訪れたスポットを廻ります。

写真は、清少納言が枕草子で「橋は朝六つの橋」として

紹介し、藤原定家らも歌に詠んだ、歌枕の名所「朝六つ橋」

です。

芭蕉は、福井の町外れのこの「朝六つ橋」を渡って、敦賀へ

向かって月見の旅に出ました。

”朝六つや 月見の旅の 明けはなれ” (芭蕉)

(夜が明ける朝六つの刻に この橋を渡って 月見の旅に

出かけよう。)

福井市の外れの朝六つ橋から、市の中心街に戻ります。

下の写真は、市の中心街の柴田公園の中にある柴田勝家の居城

だった「北ノ庄城」の礎石跡です。

(バスの車窓から)

「北ノ庄城」は、「賤ヶ岳の戦い」で豊臣秀吉に敗れた「柴田

勝家」が、妻の「お市の方」と共に自害した城です。

現在は柴田公園として整備されており、公園内には、北の庄

城址資料館も建てられているそうです。

(柴田公園内の柴田勝家像)

写真は、新田義貞終焉の地といわれる「新田塚」で、福井市内

にある古戦場です。

バスを降りて、「新田塚」を見物します。

南北朝時代の武将である「新田義貞」(にった よしさだ)は、

生まれ故郷の群馬県太田市で、鎌倉幕府追討のために

旗揚げします。

(新田義貞の墓がある群馬県太田市の金龍寺については、

「群馬県・金山城」を見てね。)

そして、鎌倉の稲村ヶ崎の鎌倉幕府の防衛線を突破して、

時の鎌倉幕府を倒します。

しかし、その後は、後に室町幕府を開く足利尊氏の様に、

政治的に上手く立ち回ることが出来ませんでした。

後醍醐天皇の王子である尊良親王をたてて、兵庫、敦賀、越前

などの各地を転戦しますが、最後は、ここ越前の福井市で戦死

します。

説明板によると、今は、福井市の市街地の一部となっています

が、戦死した当時は、未だ水田だったそうで、水田に足を

取られ、もがいているところを弓矢を射られ討ち取られた

そうです。

江戸時代、この地で田圃を耕していた百姓が、偶然に、義貞の

鎧を発見し、ここが終焉の地だと判明したそうです。