岩手県大槌町を見下ろす場所に立っている、線のつながっていない電話ボックス「風の電話」。そこに足を運んで、東日本大震災で失われた亡き人への思いを伝える人びとを取り上げたのが、震災から5年となる3月11日の前日の夜に放送されたNHKスペシャル『風の電話 ~残された人々の声~』(NHK仙台放送局製作)でした。

つとめて冷静になって観ようと思いながら観ていたのですが、だめでした。親や配偶者、そして子どもといった愛する存在を亡くした癒えることのない悲しみと喪失感、そしてそこからなんとか立ち上がろうとする方々の思いには、観ていて涙を抑えることができませんでした。

その「風の電話」をモチーフにして、いもとようこさんが描き上げた絵本が、この『かぜのでんわ』です。絵本に詳しいFacebook友だちからご教示をいただき、職場である書店から注文して購入し、読んでみました。

『かぜのでんわ』

いもとようこ著、金の星社、2014年

登場する人物が、いもとさんならではの可愛らしい動物に置きかわり、ラストもファンタジックなものになってはいるものの、愛する存在を突然失った人びとの悲しみや想いがしっかりと伝わってくる絵本となっておりました。

読んでいるうちに、Nスペ『風の電話』に登場した方々の姿が絵本の内容と重なり合い、涙を抑えることができませんでした。ファンタジックなラストにも、愛する存在を失った人びとの思いに対する、限りない祈りのようなものが込められているように思えました。

これからも繰り返し、読み返してみたいと思える絵本でした。その存在を教えてくれたFB友だちと、手元にあるというこの絵本について詳しく教えてくれたわが勤務先である書店の同僚に、あらためて感謝するばかりです。

『かぜのでんわ』のあと、震災をモティーフにした、あるいは震災から立ち上がろうとする人びとへのメッセージを込めた絵本を数冊読みました。それらも、ここで合わせて紹介することにいたします。

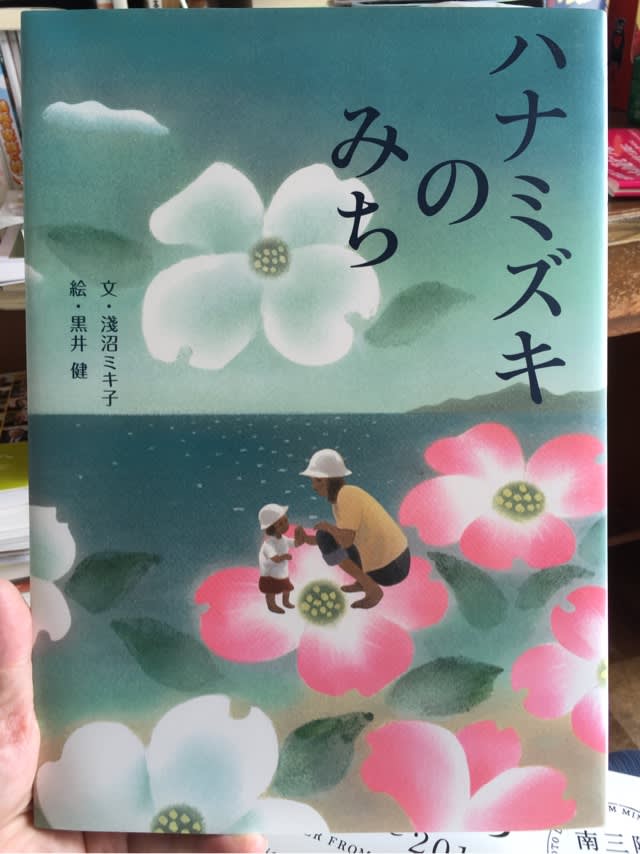

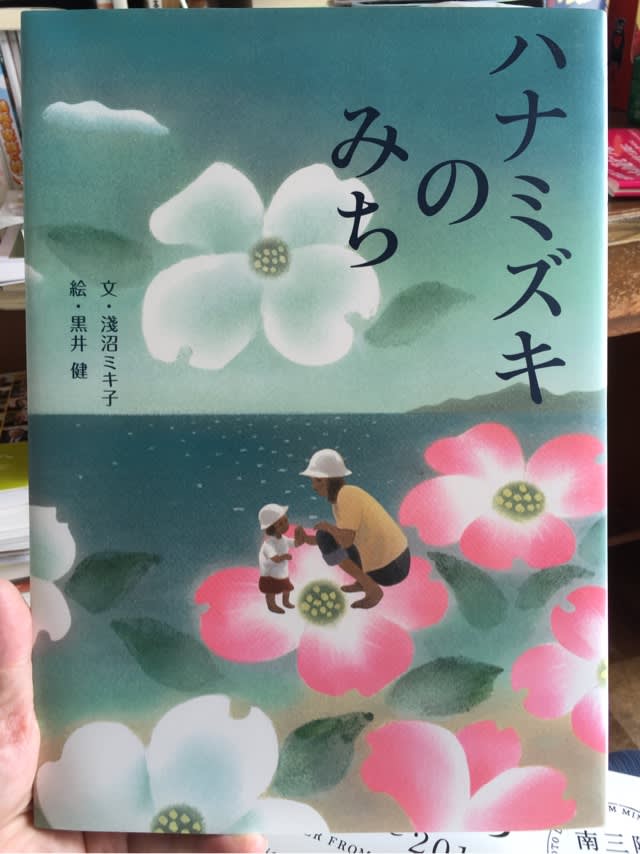

『ハナミズキのみち』

淺沼ミキ子=文、黒井健=絵、金の星社、2013年

岩手県陸前高田市を襲った大津波で、最愛の息子さんを亡くした淺沼ミキ子さん。悲嘆に暮れていた淺沼さんの脳裏に、息子さんからの「願い」が聞こえてきます。「ぼくが 大すきだった ハナミズキの木を、たくさんたくさん うえてね。津波が来たとき、みんなが あんぜんなところへ にげる目じるしに、ハナミズキのみちを つくってね」と・・・。

息子さんとの大切な思い出や、悲しみから少しずつ進んでいこうとする思いが、読んでいて胸に迫ります。淺沼さんの思いを包み込むような、黒井健さんの優しく美しい色使いの絵も素晴らしく、読後も深い余韻が残ります。

『松の子ピノ 〜音になった命〜』

北門笙=文、たいらきょうこ=絵、小学館、2013年

津波で両親とたくさんの仲間たちをいっぺんに失った松の子ども・ピノ。一本だけ残されてしまったピノのもとに、バイオリン職人のおじいさんがやってくる。おじいさんは倒れた松の木を拾い集め、それを材料にしてバイオリンを作る。再びピノのもとにやってきたおじいさんのバイオリンが美しい音色を奏でたとき、浜辺に奇跡が起きる・・・。

大津波に耐えて一本だけ残った陸前高田市の「奇跡の一本松」と、美しかった松林の記憶を後世に伝えようと、倒された松の木をもとにしてバイオリンが製作されたという実話をモチーフにした絵本です。

こちらも『かぜのでんわ』同様、ファンタジックな物語仕立てとなっておりますが(宮城県出身のイラストレーター、たいらきょうこさんによる奔放なタッチの絵も、物語に良く合っています)、陸前高田の松林の再生と、松を通じて人びとが繋がっていくことへの祈りのような思いが込められているようで、胸を打つものがありました。

『さんぽのき(CD付)』

前田たかひろ=原作、サトシン=文、真珠まりこ=絵、文溪堂、2011年

散歩の好きな「ぼく」が向かう公園に立っている「さんぽのき」。赤ちゃんだった頃、母親とともに木の下でお昼寝したこと。木の芽が顔を出し、すくすく伸びていくのを見守ったこと。ケンカした友だちと木の下で仲直りしたこと・・・。いつも喜怒哀楽とともにあり、さまざまな思い出をつくってくれた「さんぽのき」のことを、男の子はいつしか忘れていく。やがて大きくなり家族ができた「ぼく」が、その家族とともに公園に行くと、大きく茂った「さんぽのき」が、出迎えるかのように風に揺れていた・・・。

絵本界のヒットメーカーであるサトシンさんと真珠まりこさん。そして、安室奈美恵さんや吉川晃司さんなどなど、多くのミュージシャンに楽曲を提供してきた前田たかひろさんなどの音楽界の方々。その両者がコラボレーションして、東日本大震災から立ち上がろうとしている人びとを支援すべく作り上げられたのが、この絵本およびCD『さんぽのき』です。

『松の子ピノ』と同じく、陸前高田市の「奇跡の一本松」にインスパイアされた「さんぽのき」。大切な思い出の象徴であり、人びとを結びつける媒介でもある「さんぽのき」のような存在が、未来に向かって歩んでいこうとする人びとにとっていかに必要なのかがしみじみと伝わってきました。読んでいるうちに自分の子ども時代の思い出とも重なってきて、ジンとしてくるものがありました。

そして、書き手であるサトシンさんと真珠さんが子どもたちと歌う「ソング絵本 さんぽのき」が収録されたCD。ふんわりしたメロディの曲が絵本を読んだあとの余韻と合わさって、聴いている途中で思わず涙。だめだ・・・歳とったせいなのか涙腺弱くなってきてるわ・・・。

「現実に目を伏せて諭すのではなく、一緒になって嘆くのでもなく」という思いのもと、つくり手の皆さんはこの絵本およびCDを生み出したといいます。そう、大事なのは、たとえ少しずつではあっても、「いっぽ、にほ、さんぽ」と未来に向かって歩んでいくことなのだということを、『さんぽのき』はあらためて気づかせてくれました。

本書の印税はすべて、震災で被災した人びとの支援に充てられるとのことです。できれば、ぜひとも購入の上でお読みになって(そしてお聴きになって)いただけたら、と願います。

震災が早くも「風化」してきていると言われるようになっている昨今。メディアにおいて震災が取り上げられる機会は、節目となる3月11日に集中する以外にはめっきり減ってきているように思えます。

同時に、震災を知らない子どもたちが、これからさらに増えていくであろうことを考えれば、震災の記録と記憶を子どもたちにどのように継承していくのかということは、今後の大きな課題となっていくことは間違いないでしょう。

『かぜのでんわ』をはじめとするこれらの絵本は、震災の記憶を子どもたちに伝え、未来へと歩んでいくための貴重な作品として、これからも長きにわたって読み継がれる価値があるように思います。

震災から月日が経とうとも、愛する存在を失った人びとの悲しみは簡単に癒えるわけではありませんし、被災した地域とそこに生きる方々の日常は、これからもずっと続いていきます。

節目のときだけ、憂い顔で何事かを語るのではなく、被災した地域と人びとへの関心と想いをこれからも絶やさないために、これらの絵本を折に触れて繰り返し読んでいくつもりです。

つとめて冷静になって観ようと思いながら観ていたのですが、だめでした。親や配偶者、そして子どもといった愛する存在を亡くした癒えることのない悲しみと喪失感、そしてそこからなんとか立ち上がろうとする方々の思いには、観ていて涙を抑えることができませんでした。

その「風の電話」をモチーフにして、いもとようこさんが描き上げた絵本が、この『かぜのでんわ』です。絵本に詳しいFacebook友だちからご教示をいただき、職場である書店から注文して購入し、読んでみました。

『かぜのでんわ』

いもとようこ著、金の星社、2014年

登場する人物が、いもとさんならではの可愛らしい動物に置きかわり、ラストもファンタジックなものになってはいるものの、愛する存在を突然失った人びとの悲しみや想いがしっかりと伝わってくる絵本となっておりました。

読んでいるうちに、Nスペ『風の電話』に登場した方々の姿が絵本の内容と重なり合い、涙を抑えることができませんでした。ファンタジックなラストにも、愛する存在を失った人びとの思いに対する、限りない祈りのようなものが込められているように思えました。

これからも繰り返し、読み返してみたいと思える絵本でした。その存在を教えてくれたFB友だちと、手元にあるというこの絵本について詳しく教えてくれたわが勤務先である書店の同僚に、あらためて感謝するばかりです。

『かぜのでんわ』のあと、震災をモティーフにした、あるいは震災から立ち上がろうとする人びとへのメッセージを込めた絵本を数冊読みました。それらも、ここで合わせて紹介することにいたします。

『ハナミズキのみち』

淺沼ミキ子=文、黒井健=絵、金の星社、2013年

岩手県陸前高田市を襲った大津波で、最愛の息子さんを亡くした淺沼ミキ子さん。悲嘆に暮れていた淺沼さんの脳裏に、息子さんからの「願い」が聞こえてきます。「ぼくが 大すきだった ハナミズキの木を、たくさんたくさん うえてね。津波が来たとき、みんなが あんぜんなところへ にげる目じるしに、ハナミズキのみちを つくってね」と・・・。

息子さんとの大切な思い出や、悲しみから少しずつ進んでいこうとする思いが、読んでいて胸に迫ります。淺沼さんの思いを包み込むような、黒井健さんの優しく美しい色使いの絵も素晴らしく、読後も深い余韻が残ります。

『松の子ピノ 〜音になった命〜』

北門笙=文、たいらきょうこ=絵、小学館、2013年

津波で両親とたくさんの仲間たちをいっぺんに失った松の子ども・ピノ。一本だけ残されてしまったピノのもとに、バイオリン職人のおじいさんがやってくる。おじいさんは倒れた松の木を拾い集め、それを材料にしてバイオリンを作る。再びピノのもとにやってきたおじいさんのバイオリンが美しい音色を奏でたとき、浜辺に奇跡が起きる・・・。

大津波に耐えて一本だけ残った陸前高田市の「奇跡の一本松」と、美しかった松林の記憶を後世に伝えようと、倒された松の木をもとにしてバイオリンが製作されたという実話をモチーフにした絵本です。

こちらも『かぜのでんわ』同様、ファンタジックな物語仕立てとなっておりますが(宮城県出身のイラストレーター、たいらきょうこさんによる奔放なタッチの絵も、物語に良く合っています)、陸前高田の松林の再生と、松を通じて人びとが繋がっていくことへの祈りのような思いが込められているようで、胸を打つものがありました。

『さんぽのき(CD付)』

前田たかひろ=原作、サトシン=文、真珠まりこ=絵、文溪堂、2011年

散歩の好きな「ぼく」が向かう公園に立っている「さんぽのき」。赤ちゃんだった頃、母親とともに木の下でお昼寝したこと。木の芽が顔を出し、すくすく伸びていくのを見守ったこと。ケンカした友だちと木の下で仲直りしたこと・・・。いつも喜怒哀楽とともにあり、さまざまな思い出をつくってくれた「さんぽのき」のことを、男の子はいつしか忘れていく。やがて大きくなり家族ができた「ぼく」が、その家族とともに公園に行くと、大きく茂った「さんぽのき」が、出迎えるかのように風に揺れていた・・・。

絵本界のヒットメーカーであるサトシンさんと真珠まりこさん。そして、安室奈美恵さんや吉川晃司さんなどなど、多くのミュージシャンに楽曲を提供してきた前田たかひろさんなどの音楽界の方々。その両者がコラボレーションして、東日本大震災から立ち上がろうとしている人びとを支援すべく作り上げられたのが、この絵本およびCD『さんぽのき』です。

『松の子ピノ』と同じく、陸前高田市の「奇跡の一本松」にインスパイアされた「さんぽのき」。大切な思い出の象徴であり、人びとを結びつける媒介でもある「さんぽのき」のような存在が、未来に向かって歩んでいこうとする人びとにとっていかに必要なのかがしみじみと伝わってきました。読んでいるうちに自分の子ども時代の思い出とも重なってきて、ジンとしてくるものがありました。

そして、書き手であるサトシンさんと真珠さんが子どもたちと歌う「ソング絵本 さんぽのき」が収録されたCD。ふんわりしたメロディの曲が絵本を読んだあとの余韻と合わさって、聴いている途中で思わず涙。だめだ・・・歳とったせいなのか涙腺弱くなってきてるわ・・・。

「現実に目を伏せて諭すのではなく、一緒になって嘆くのでもなく」という思いのもと、つくり手の皆さんはこの絵本およびCDを生み出したといいます。そう、大事なのは、たとえ少しずつではあっても、「いっぽ、にほ、さんぽ」と未来に向かって歩んでいくことなのだということを、『さんぽのき』はあらためて気づかせてくれました。

本書の印税はすべて、震災で被災した人びとの支援に充てられるとのことです。できれば、ぜひとも購入の上でお読みになって(そしてお聴きになって)いただけたら、と願います。

震災が早くも「風化」してきていると言われるようになっている昨今。メディアにおいて震災が取り上げられる機会は、節目となる3月11日に集中する以外にはめっきり減ってきているように思えます。

同時に、震災を知らない子どもたちが、これからさらに増えていくであろうことを考えれば、震災の記録と記憶を子どもたちにどのように継承していくのかということは、今後の大きな課題となっていくことは間違いないでしょう。

『かぜのでんわ』をはじめとするこれらの絵本は、震災の記憶を子どもたちに伝え、未来へと歩んでいくための貴重な作品として、これからも長きにわたって読み継がれる価値があるように思います。

震災から月日が経とうとも、愛する存在を失った人びとの悲しみは簡単に癒えるわけではありませんし、被災した地域とそこに生きる方々の日常は、これからもずっと続いていきます。

節目のときだけ、憂い顔で何事かを語るのではなく、被災した地域と人びとへの関心と想いをこれからも絶やさないために、これらの絵本を折に触れて繰り返し読んでいくつもりです。