ちっとは、江戸検の学習らしきこともしないと(まずいなあ)。

他のことを、なんだかんだしているうちに、受検日まであと2ヶ月半になってしまった。

船の科学館では、和船コーナーを重点に「江戸」を意識して見学しました。

船の科学館 3F 和船コーナー

水運の時代の商船

水運の時代の商船

江戸時代の物資輸送をになったのは水運です。重量のわりに安価な物資の大量輸送の手段として、陸運よりも経済性と能率の点ではるかに優れていたからです。海船と川船による交通網が全国をおおい、海と川の結節点である河口には必ずといっていいほど港が栄えました。江戸時代はまさに水運の時代です。

近世初期には多種多様であった海船は、18世紀前期に弁才船(べざいせん)とその系統の船にほぼ統一されます。しかし、河川の条件は一様でないため、海と違って一つの船が全国の河川に普及することはなく、川船で共通するのは喫水の浅い平底の細長い船体と波除けなどのない簡素な上廻りくらいでした。

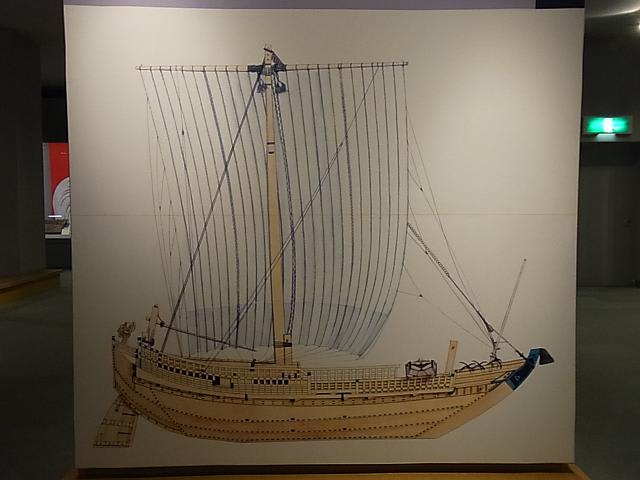

弁才船

弁才船

今日、千石船と俗称される弁才船は、中世末期から瀬戸内海を中心に発達した商船で、18世紀前期以降、国内海運の主役として活躍しました。船体は棚板造りで、水押造りの船首が特徴です。帆装は中世以来の伝統的な形式を踏襲し、船首に小さな補助帆をはり、船体中央に大きな四角帆をあげています。近世初期には漕帆兼用船でしたが、遅くも18世紀中期には帆走専用船に転換を終えています。幕末に洋式船が導入されると弁才船は洋式技術を摂取し、明治政府の帆船の欧化政策にもかかわらず、経済性の高い商船として使われ続けました。地方的な特徴を有する弁才船も多く、なかでも日本海で生まれた北前船(北前型弁才船)は有名です。

菱垣廻船

菱垣廻船北前船

北前船

弁才船が全国に普及すると、地方的な特徴を有する弁才船が出現します。日本海で生まれた北前船(北前型弁才船)もその一つで、船首尾の反りが大きく、一目で他の弁才船と区別がつきました。胴の間を大きくふくらませていたので、実績石数は大工間尺を上回りました。この地方型は北海道交易に従事した日本海沿岸の買積船として活躍したことで有名ですが、運賃積船にも使われましたし、また日本海に限らず各地でも造られました。

『船鑑(ふなかがみ)』

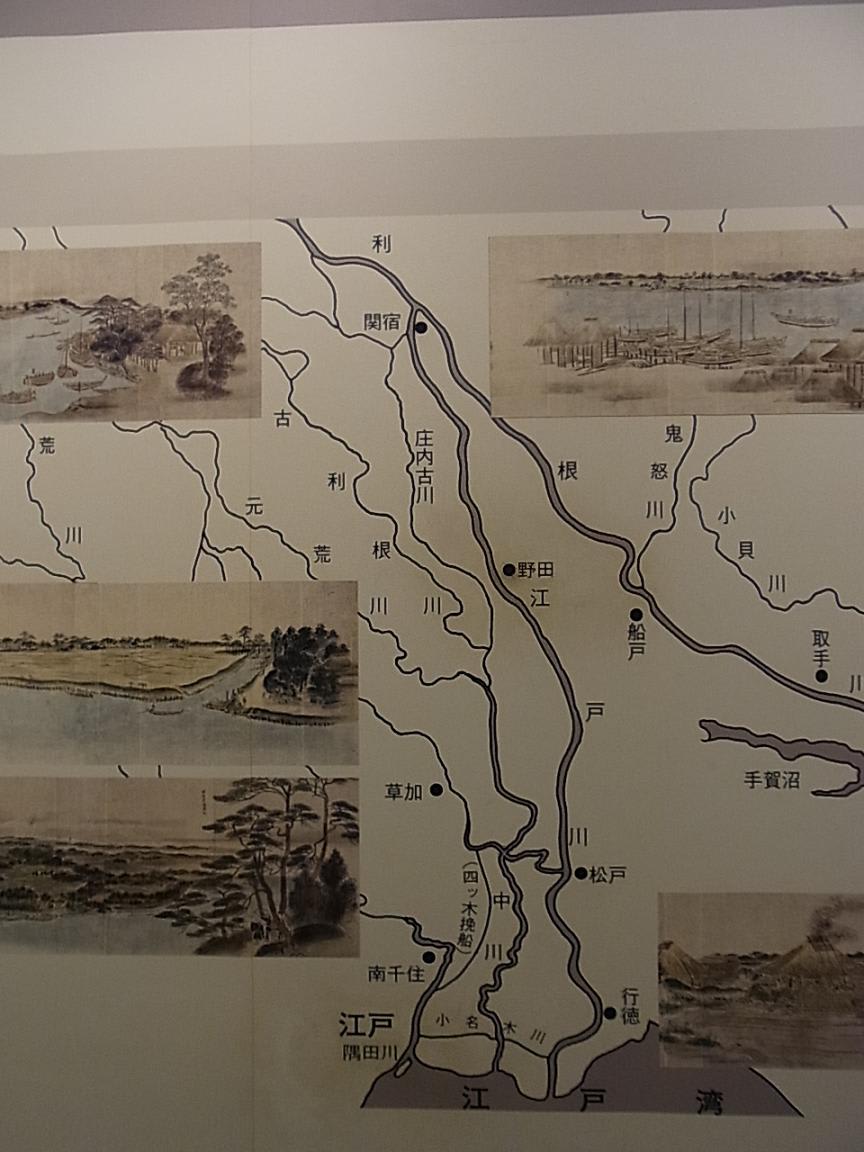

『船鑑』は幕府の川船役所の支配下にあった関東の33種の川船と海船を描いた図鑑で、享和2年(1802)の作。川船役所はこれらの船に、極印を打ち、年貢・役銀を徴収しました。

五大力船や押送船などの海船が川船役所の支配を受けたのは、沖掛して瀬取船で荷役する一般の商船と違って、海から江戸市中の河岸に乗り入れたからです。年貢・役銀徴収の対象となった船の数は享和3年には14,000艘でしたが、次第に増加し、慶応3年(1867)には21,000艘を数えています。

拡大して、じっくり見てください。

利根川と江戸川が分流する「関宿(せきやど)」あたりが気になります。

五大力船

五大力船 押送船

押送船 猪牙船

猪牙船近代造船の夜明け

近代造船の夜明け

嘉永6年(1853)6月のペリー艦隊の来航を契機に幕府は大船建造禁止令をといて、対外的な軍事力の増強のため西欧の有用な技術を積極的に導入する政策に転じました。19世紀の西欧では帆船から蒸気船への転換期にあたっていたため、日本には帆船と蒸気船が並行して導入されました。在来技術で建造可能な洋式帆船と違って、蒸気船の建造は無理でした。必要な資材や工作機械類を欠き、関連産業も未発達であったからです。幕府は西欧からプラントを輸入し、技術者を招いて造機工場・造船所の建設に着手しますが、途半ばで倒れ、明治政府があとを引き継ぐことになります。

咸臨丸

咸臨丸 観光丸

観光丸〇関宿(せきやど)

関宿(せきじゅく)

〇館内は写真撮影O.K(一部不可あり)、ということなので、当記事にも載せてます。