ξ

エボラ出血熱 - Wikipedia

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%A9%E5%87%BA%E8%A1%80%E7%86%B1

エボラ出血熱

エボラウイルスの電子顕微鏡写真

分類(ウイルス)

群 : 第5群(1本鎖RNA -鎖)

目 : モノネガウイルス目

Mononegavirales

科 : フィロウイルス科

Filoviridae

属 : エボラウイルス属

Ebolavirus

種

レストン株

スーダン株

コートジボワール株

ブンディブギョ株

エボラ出血熱

分類及び外部参照情報

ICD-10 A98.4

ICD-9 065.8

DiseasesDB 18043

MedlinePlus 001339

eMedicine med/626

MeSH D019142

エボラ出血熱(エボラしゅっけつねつ、Ebola hemorrhagic fever)は、フィロウイルス科のエボラウイルス (Ebola virus) を病原体とする急性ウイルス性感染症。出血熱の一つ。

概要

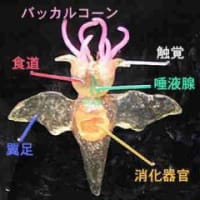

エボラウイルスは大きさが80~800nmの細長いRNAウイルスであり、ひも状、U字型、ぜんまい型など形は決まっておらず多種多様ある。

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2009年10月)

初めてこのウイルスが発見されたのは1976年6月のスーダンのヌザラ (Nzara) という町で、倉庫番を仕事にしている男性が急に39度の高熱と頭や腹部に痛みを感じて入院、その後消化器や鼻から激しく出血して死亡した。その後、その男性の近くにいた2人も同様に発症して、それを発端に血液や医療器具を通して感染が広がった。最終的にヌザラでの被害は、感染者数284人、死亡者数151人と言うものだった。

そして、この最初の男性の出身地付近である、当時のザイールのエボラ川からこのウイルスの名前はエボラウイルスと名づけられ、病気もエボラ出血熱と名づけられた。その後エボラ出血熱はアフリカ大陸で10回、突発的に発生・流行し、感染したときの致死率は50~89%と非常に高い[1]。

ちなみに、エボラ出血熱が発生した際に軍隊が出動した事もある。これは治療支援ではなく、感染者が発生地域外へ出ないようにし、発生地帯をその地域のみに「封じ込めるため」である。無断で指定区域外へ出ようとする者はその場で射殺せよと言う大統領命令が下った例もある。

原因

アフリカ中央部(スーダン、コンゴ民主共和国、ガボン)および西アフリカで発症している。自然宿主の特定には至ってはいないがコウモリが有力とされている[2]。サルからの感染例はあるが、キャリアではなくヒトと同じ終末宿主である。また、現地ではサルの燻製を食する習慣があるため、これを原因とする噂がある事も報道に見える[3]。

なお、2005年12月1日付の英科学誌ネイチャーにて、ガボンのフランスビル国際医学研究センターなどのチームの調査による「食用コウモリからの感染」を疑う説が発表されている。患者の血液、分泌物、排泄物や、唾液などの飛沫が感染源となる。死亡した患者からも感染する。

エボラウイルスの感染力は強いが基本的に空気感染をしないため、感染者の体液や血液に触れなければ感染しない。現在までの感染拡大も、死亡した患者の会葬の際や医療器具の不足(注射器や手袋など)により、患者の血液や体液に触れたことによりもたらされたものが多く、空気感染は基本的にない。そのため患者に近づかなければ感染することはない[4]。

レストンにて商業輸入に際して顕在化した猿を終末宿主とする感染流行に際して、特定された「エボラ・レストン株」は、空気感染の可能性を濃厚に具現するものとして知られているものの、人体間における空気感染を確定的に定義付けるものとは言えない[5]。

症状と治療

2000年にウガンダで流行した際の隔離病棟に収容された患者

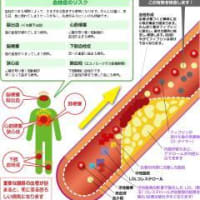

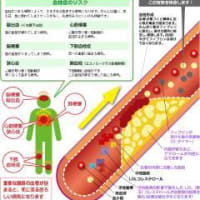

潜伏期間は通常7日程度。発病は突発的で、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、食欲不振などから、嘔吐、下痢、腹痛などを呈する。進行すると口腔、歯肉、結膜、鼻腔、皮膚、消化管など全身に出血、吐血、下血がみられ、死亡する。致死率は50~89%と非常に高く、死亡者の殆どに消化管出血が見られる。

エボラ出血熱ウイルスに対するワクチン、ならびに、エボラ出血熱感染症に対して有効かつ直接的な治療法は確立されていない。

なお実験動物に対しては東京大医科学研究所教授(ウイルス学)の河岡義裕は、エボラ出血熱ウイルスのワクチンをマウスに接種したところ、一定の効果を確認したことを米専門誌ジャーナル・オブ・バイロロジー電子版で発表した。この実験では、ワクチンを接種せずに感染させたマウス10匹は6日後に全て死亡したが、接種した15匹は、健康な3匹のマウスと同じように2週間以上生き続けたという。河岡は今後、サルで実験し、早期実用化を目指したいとしている[6]。

2010年5月29日、ボストン大学のウイルス学者トーマス・ガイスバートをはじめとした研究チームが、エボラウイルスの中でヒトに対する病原性が最も強いザイール型のエボラウイルスに感染させた中国のアカゲザルの治療に成功したと「The Lancet」誌上で発表した。人工的に生成した低分子干渉RNA (siRNA) を基に作られた薬剤を副作用が出ないよう脂肪分子で包み、感染した細胞に直接届けることで、ウイルスの自己複製を促進するLタンパクを阻害する仕組み。実験に使用したサルは9匹のうち7匹は6日間にわたって同じ量の薬剤の投与を受け、7匹中3匹は1日おき、4匹は毎日薬剤を摂取した。それぞれのグループで1匹ずつは対照群として薬剤を投与されなかった。薬剤を投与されたサルを分析した結果、エボラウイルスに感染して10日後、1日おきに投与されたサルの血中のウイルス濃度は非常に低かった。また、毎日投与されたグループからはウイルスがまったく検知されなかった。このsiRNA剤は特定の型のエボラウイルスに合わせて短時間で人工的に生成することが可能な為、新しい

型のエボラウイルスが現れたとしても、すぐに対応できるという[7]。

生態への影響

2002年4月、世界保健機関 (WHO) は、ガボン北部に生息するニシローランドゴリラの死体からウイルスを発見した。エボラ出血熱の流行地帯に暮らす人々は、ゴリラやサルなどの野生生物を食用とする習慣があり、また実際に発症した人の中には、発症する直前に森林で野生動物の死体に触れたと証言した者もいることから、ゴリラも感染ルートの一つとなった可能性がある。

翌年、隣国のコンゴ共和国でエボラ出血熱が発生した際には、人間への感染と同時にゴリラにも多数の感染例が報告され、2002年から2005年の間に約5,500匹ものゴリラが死亡したと報告した。2007年9月12日に発表されたIUCNレッドリストでは、エボラ出血熱による激減および密猟のため、ニシローランドゴリラは最も絶滅危険度の高い Critically Endangered(絶滅寸前)に分類されている[8][9]。

フィリピンでは2007年から2008年にかけて、マニラ北部の養豚場など数箇所でブタが相次いで死亡した。2008年10月にアメリカの研究機関が調べたところ、レストン株のエボラウイルスに感染していることが確認された。家畜へのエボラウイルス感染が確認されたのは世界で初めてである。

2012年7月28日、世界保健機関 (WHO) は、東アフリカのウガンダ西部キバレ地区で7月初旬にエボラ出血熱が発生し、20人が発症、うち14人が死亡したと発表した。キバレ地区は首都カンパラの西方約200キロの位置にある。

法律上での扱い

日本

エボラ出血熱は、旧伝染病予防法(1999年に廃止)では、「法定伝染病」に指定されていた。現感染症法では「一類感染症」に指定されている。

エボラ出血熱を題材として扱った作品

『ホット・ゾーン』上下(著:リチャード・プレストン)

『ウイルス感染爆発』(著:NHK「エボラ感染爆発」取材班、日本放送出版協会)1995年にザイール(現、コンゴ民主共和国)でおこったエボラ出血熱(エボラ・ザイール)の流行についてあつかっている。

『病原体・レベル4』ゴルゴ13 第381話(リイド社、1995年9月、ゴルゴ13 第114巻 1頁)。ゴルゴ13がエボラ出血熱に感染する。アメリカ軍の包囲網から逃れ、致死までの僅かな時間にとった行動を描く。ゴルゴ13作品リスト参照。『リーダーズチョイス BEST13 of ゴルゴ13』(小学館、2001年12月13日、1330頁)にも収録。

『BLOODY MONDAY』(著:龍門諒)

脚注

^ http://www.bmj.com/archive/6991e-2.htm

^ 厚生労働省:夏休み期間中における海外での感染症予防について

^ National Geographic: October 2007

^ ニュートン別冊 からだと病気 p.64

^ ホット・ゾーン

^ エボラ出血熱:ワクチン開発…マウス実験で確認 東大

^ サルのエボラ治療成功、ヒトへの応用は - ナショナルジオグラフィック ニュース 2010年6月10日

^ IUCN Red List of Threatened Species Gorilla gorilla

^ Gretchen Vogel, "Scientists Say Ebola Has Pushed Western Gorillas to the Brink", Science 317, 1484 (2007). doi:10.1126/science.317.5844.1484

関連項目

新興感染症

人獣共通感染症

マールブルグ熱

バイオセーフティーレベル(エボラウイルスは最も厳重な管理が必要なレベル4に分類されている)

エトゥンビ(最近エボラ出血熱の流行をみたコンゴ共和国の町)

外部リンク

厚生労働省検疫所公式サイト・感染症別情報・エボラ出血熱

エボラ出血熱(国立感染症研究所 感染症情報センター)

出血熱 メルクマニュアル家庭版

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます