先日、兵庫県西宮市の神呪寺(かんのうじ)の山門に安置されてある「増長天」と「広目天」、そして本堂横にある「撫仏」について紹介した。自宅から車で15分ほどの寺院なのだが、先日の参拝が初めてだった。平日でも参拝者が絶えないほどの寺院である。甲山の山麓にあり、通称甲山大師(かぶとやまだいし)と呼ばれ、震災語句三十三箇所第21番札所の他に3札所としての役割をもつ。スピリチュアル的な要素が感じられる寺院として存在感を示す。

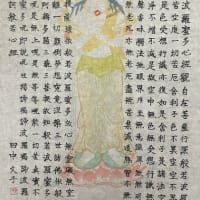

山号は「武庫山」で、本尊は如意輪観世音菩薩坐像(重文/秘仏)。大阪府河内長野市の観心寺、奈良県宇陀市の室生寺の如意輪観音像と共に日本三如意輪観音の一つとされている。

寺号の「神呪寺」は、神を呪うという意味ではなく、甲山を神の山とする信仰があり、この寺を「神の寺(かんのじ)」としたことによるという。また、神呪(じんしゅ)とは、呪文やマントラ、真言と同義語で「仏の真の言葉」という意味がある。だから開山当時の名称は「摩尼山・神呪寺(しんじゅじ)」といわれていたようだ。

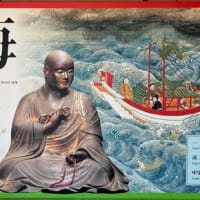

神呪寺は、第53代淳和天皇の第四妃が空海の弟子になり、空海の篤い協力により神呪寺を開基したという。その際に、空海は本尊として山頂の巨大な桜の木で如意輪観音像を造ったという。この如意輪観音像が現本尊(秘仏/日本三如意輪観音の一つ)である。妃は空海より剃髪を受けて如意尼(にょいに)という僧名となった。

神呪寺の概要を、ウィキペディアを参照しながら紹介した。

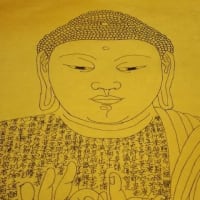

如意輪観世音坐像が安置されている本堂

弘法大師を祀る大師堂

本堂の横の「大師堂」は弘法大師が58歳の時の姿で厄除大師として祀られ、当時から「甲山大師さん」として人々に篤く信仰されてきた所以である。

そしてもう一つ目立ったのが石仏の多さ。一つ一つは見て歩けないが、西国三十三札所ということで、その石仏群が本堂への階段沿いにある。また、巨大石を積み上げた石塔や鎌倉時代に源頼朝が梶原景時を奉行に神呪寺を再興させたということで、頼朝の墓と伝えられる石塔もある。

階段を昇ると、正面に本堂、その左よこに大師堂、右に進むと甲山から臨む大阪平野が一望できる。この絶景は、ここ神呪寺ならではのパワースポットなのかもしれない。これだけを見に来る人たちも多いようだ。

大阪平野を一望

左方向が梅田、右側にあべのハルカス

リポート&写真/ 渡邉雄二

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尾道・文化紀行 https://asulight0911.com/hiroshima_onomichi/