【BST13】マックス・ミュラーの『独逸人の愛』を読む

金沢 篤

「待つとは、先回りするということであって、時間や現在というものを貴重な賜物と観じないで、逆に邪魔物扱いにし、それ自体の価値を認めず、無視し、心の中でそれを飛び越えてしまうことを意味する。待つ身は長いというが、しかしまた、待つ身は、あるいは待つ身こそは、短いといってもよかろう。つまり長い時間を長い時間として過さないで、それを利用せずに、鵜呑みにしてしまうからである。ただ待つだけの人は、消化器官が、食物を栄養価に変えることができないで、大量に素通りさせてしまう暴食家のようなものだ。もう一歩進めていえば、むろん純粋にただ待つだけで、そのほかには何ひとつ考えもしなければ行動もしないというようなことは、実際にはあり得ないにしても、消化されない食物が人間を強くすることができないと同様に、ただ待つことだけに費やされた時間は、人間に歳をとらせないともいえる。」(高橋義孝訳『魔の山』全III 264頁)

11月も早くも半ばを過ぎた。いつもの通りだんだんあれこれで焦ってきた。焦ることはない、焦るな焦るな、と誰かが囁く。嗚呼、それにしても今夏はいつにも増して色々宿題をもらったような気がする。目下はその宿題を一つ一つきちんと形にしてゆくことが求められているのだが、焦りというのは、それを思うように片付けて行けないことからくるもの。そして今回のエッセイが、そのうちの一つと関連するもの、というわけだ。

今年度をまだ何ヶ月も残しているというのに、直接的には来年度の5月末のイベントの為の作業。わたしの勤務先の大学では、春と秋のそれぞれ二ヶ月に亘り、地元一般向けの公開講座を毎年企画開催している。期間中の毎週土曜日に一テーマにつき、100分ずつの講演を計8回実施するのである。今回わたしが指名されたのは、その8回のうちの1回分の100分の講演、もう日程が決まっている。テーマは「19世紀日英文化の探究―ジョージ・エリオットを巡って」というもので、わたしはその全8回のうちの第7回目、「ジョージ・エリオットとマックス・ミュラー」という題目で話をすることになっている。

企画の発案者は大学専任の英文学、特にエリオットGeorge Eliot<1819-1880> を専門とする高野秀夫教授。わたし自身は一面識もなかった高野先生から電話で召喚された。サンスクリットの授業を担当しているという単純な理由からだろう、と考えている。「近代日本に於けるインド学・仏教学の成立と展開」を近年の研究課題にしているわたしとしては、ジョージ・エリオットはともかくとして、渡りに船とばかりに、しかも遙か先の来年度の話ということで、いつものように気楽に引き受けてしまった。夏休みの宿題としては、ジョージ・エリオットの小説を読み、ジョージ・エリオットについて調べ、マックス・ミュラーMax Müller<1823-1900>との関わりを調べ、どのような視点と内容を以て100分の講演に仕立てるかを煮詰めることである。

夏休み中、法隆寺の玉虫厨子でも名高い「捨身飼虎」のエピソードにも言及していると言われる、ジョージ・エリオットの最晩年の大長編小説『ダニエル・デロンダ』を奮起して読んだりしたが、高野先生の研究成果(*1)などに導かれて、マックス・ミュラーの著作からの引用が少なからず見られるその創作ノートなども見てみた。ジョージ・エリオットにとって、英国オックスフォードにあって世界的に活躍するインド学者のマックス・ミュラーのいかなる点に惹かれたのか、という点などについて、なにかしっかりした展望が得られたらと期待してのあれこれの作業であった。

高野先生は、マックス・ミュラーからの影響を、「捨身飼虎」が直接的に指示するかも知れぬ「仏教的なもの」と考えておいでのようである。だが、マックス・ミュラーは、仮に仏教学者と呼び得るとしても、仏教の実践者、仏教の信奉者とは言えまい、そうわたし自身は考えているが、そうした見方はわたしだけのものではなく、むしろごく一般的なマックス・ミュラー観と言い得るのではないだろうか。かれは仏教に多大の興味を以て仏教研究を遂行したとは言えるかも知れないが、決して仏教に心酔して、仏教徒として自らの生涯を生きた人ではなかった。高野先生が、「捨身飼虎」とのからみなどで、持ち出される「慈悲」にしても、それを直ちに大乗仏教などの仏陀の「慈悲」と結びつけることが可能か、という疑問がどうしても拭えないのである。講座実現に至るまでに参加者によるミーティングなどが重ねられることと思うが、そうしたディスカッションの場では、そんな私見をも申し述べるつもりだ。ともかく、わたしとしては、作家ジョージ・エリオットを時間の許す限り読み込み、同時にマックス・ミュラーについての理解を深めてゆくしかない。

マックス・ミュラーの名前を知らないインド学・仏教学の研究者はもぐりと言い得るだろうが、実際のそうした研究者たちでも、マックス・ミュラーに関心を持ち、その著作や思想的立場を究明する機会を持つ者は意外に少ないのではないだろうか。マックス・ミュラーの名前は聞いたことがあっても、マックス・ミュラーがどういう人で、何をして、どのように生きた人かを具体的に知る人は、むしろ少ないと言えるのではないか。わたし自身にしてからが、これまで、マックス・ミュラーその人と真剣に対峙したことがなかった。かれが、元々はドイツのデッサウ生まれのドイツ人であり、父親はヴィルヘルム・ミュラーWilhelm Müller<1794-1827>、あのシューベルトFranz Schubert<1797-1828>の歌曲集『冬の旅』や『美しき水車小屋の娘』に詩を提供した詩人であるが、インド学仏教学研究者としては、英国はオックスフォード大学で教鞭をとり、われらが南條文雄<1849-1927>や笠原研寿<1852-1883>やさらに高楠順次郎<1866-1945>の師、有名なSBE「東方聖書」の刊行者であったことなどを簡単に知るのみであった。さらにマックス・ミュラーの真に学術的な研究業績は、『リグ・ヴェーダ』のテキストと飜訳の刊行に求められるだろうといった程度の浅薄な知識しかなかった。

それでもマックス・ミュラー関連の資料はかなりのものが既に手元に集まってきていた。それらを有機的に読み解く作業を蓄積して行くべきだろうと考えていたが、なかなか思うように捗らない。そうした相変わらずのわたしだが、夏休みの作業のうち最も楽しかったのは、マックス・ミュラーが著した一小説作品(ドイツ語による)『独逸人の愛』Deutsche Liebeを久しぶりに読み直したことだろうか。そして、この小説に関して少しだけ根を詰めて考えたことだろうか。

「1856年秋に書かれ、翌年二月に最初匿名で公けにされた(*2)」と言われる、この『独逸人の愛』は、わが国では、本間久四郎訳『マリア姫』(ミュラー氏著・文禄堂書店)が明治41[1908]年に刊行されている。その巻頭には、高楠順次郎氏による4頁にもわたる、われわれインド学研究者にとっては興味尽きない「序」が附されているが、ここではそれに続く「夜香生」とも名乗る訳者自身の「序」を引いておきたい。

「自然主義にも色々あるだらうと思ふ。モーパッサンのやうなのもあればウォーヅウォースのやうなのも有らうと云ふものだ。此書は無宗教を説き、肉的愛を描寫し、兎角人世の暗黒面ばかり書きたがる現今の小説に反抗して、敬虔なる信仰を宣べ、純潔なる愛を讚美するものである。我文界の諸公も、人間の事必ず醜とのみは限らぬと承知して貰ひたい。 明治四十一年四月 譯者識」

当時この訳書がどれほどの反響を呼んだかは不明だが、少なくとも一人の小説家に多大の影響を与えたことは確実である。今わたしは特異な探偵小説家の小栗虫太郎を念頭において言っているのだが、小栗虫太郎がマックス・ミュラーのその『独逸人の愛』を自らの「運命の書」と言っている、らしい。そしてその点に注目して小栗虫太郎の具体的な諸作品との関わりを周到緻密に論及して喧伝することになったのが、われらが松山俊太郎氏である。小栗虫太郎の一般向け作品集の末尾に惜しげもなく投じた氏のその論攷、松山[1976](*3)は、真に文献学的研究の見事な成果である。そして氏がその論攷を「虫太郎論序説をかねて」と規定したのも至当であろう。

ジョージ・エリオットという19世紀の英国作家に関しても、その名前を耳にすることはあっても、実際にその作品を読んでいる人は多くはないだろう、と思う。現在では余程の小説好きでもなかったら、ジョージ・エリオットの作品を手に取ることなどないのではないか。『アダムビード』『フロス河の水車場』『サイラス・マーナー』『ロモラ』『ミドルマーチ』等々、いずれもかなり長い小説。気軽に読めるような昨今の小説作品とはかけ離れた相当に重厚な作品ばかり、仮に読み始めてももしかしたら最後まで読み通せないのではないか(*4)。これまで岩波文庫に入っている『サイラス・マーナー』くらいしか読んだことがなかったわたしだが、正直言って、そんなジョージ・エリオットが、あのマックス・ミュラーに何か影響されたということがあろうとなどとは夢にも思わなかった。同時代人と呼び得る英国に生きた二人だから、マックス・ミュラーが提供する「インド的」なるものにエリオットが興味を引かれたということはむろん大いにあり得る。出来ることなら具体的な記述に即してその点を是非とも明確にしたいと考えているが、それはエリオットやマックス・ミュラーが生きた19世紀という時代的なものとむしろ深く関わっている問題ではないかと考えたりしている。しかもそれはマックス・ミュラーの「インド的」なるものを廻る啓蒙的な多岐にわたる記述よりも、むしろ小さな小説作品『ドイッチェ・リーベ』などから受ける印象を通して感じ取れるものなのではないか。そして、それはマックス・ミュラーの父親である詩人ヴィルヘルム・ミュラーの詩篇が見事に放つ輝きとどこか通い合うものがあるような気がする。ならばそれは何かという問いかけに今は明確に答えることはしないけれども、誰もそれを「インド的」とか「仏教的」とか、あるいは「東洋的」とさえも呼びはしないものなのではないだろうか。他者に対する優しさや思いやりを仮に「慈悲」と呼ぶとしても、それ自体はかなり普遍的なものと言うべきであり、インドやましてや仏教のみに固有のものなのではないのである(*5)。

シューベルトの『冬の旅』という歌曲集をご存じだろうか。わたし自身は大好きで昔から繰り返し聴いてきたものだ。人前で歌を歌わなければならなくなった時、この『冬の旅』の中から一つを撰んで臆することなくさっと歌えたらどんなにか楽しいだろう。現にそうしたことを難なくやってのける人がいる。時にそうした人を目の当たりにすると、やはり心から尊敬してしまう。羨ましくて仕方がない。したがって、この『冬の旅』のレコードやCDなどは、見かけるとつい手にとって購ってしまったりするのである。家に帰り、直ちに聴く、第一曲は「おやすみ」。勝負はその歌い出しで決まる。好きな歌曲集であるからこそ、何でもいい、と言いたくない。けっこう好き嫌いが激しいのである。というより、こればかりは実際に聴いてみるまではわからない、気に入らなかったら直ちに聴くのを止めてしまう、音楽を聴く作業も本を読む作業もまったく身勝手なものである。逆にぐいぐい引き込まれてしまう場合がある。以下の万人に知られた「菩提樹(*6)」までたどり着いたら、もうしめたものだ。

菩提樹(近藤朔風訳)

泉にそいて 繁る菩提樹

慕い往きては 美し夢みつ

幹には彫りぬ 愛の言葉

嬉し悲しに 訪いしそのかげ

今日も過りぬ 暗き小夜中

真闇に立ちて 眼とずれば

枝は戦ぎて 語るごとし

“来よ いとし侶 ここに幸あり”

面をかすめて 吹く風さむく

笠は飛べども 棄てゝ急ぎぬ

遙か離りて 佇まえば

なおも聞ゆる“こゝに幸あり”

遙か離りて佇まえば

なおも聞ゆる

“こゝに幸あり”

“こゝに幸あり” (原[1953]26頁)

それが運命の出会いである。この『冬の旅』に関してのお奨めの演奏などを論う場ではないのでそれは差し控えたい。今は、マックス・ミュラーの父、ヴィルヘルム・ミュラーの手になる一連のその詩篇である。シューベルトの曲からひとまず切り離して文学作品として見た場合の歌詞の方、詩人ヴィルヘルム・ミュラーの人とその人が紡ぎ出した詩作品である。それがわれらが同業の大先達マックス・ミュラーの紡ぎ出した文学作品『ドイッチェ・リーベ』とどのように関わるかという点にわたしの好奇心は向かう。

南條文雄、笠原研寿両氏の師として、また高楠順次郎氏の師として、わが国のインド学・仏教学の成立と展開にも大きく関与したはずのマックス・ミュラーではある。それらの人々はそれなりにあちこちで師たるマックス・ミュラーとの交流の実態や思い出を綴っている。だが、その師たるマックス・ミュラーが師となる以前に当初匿名で発表した小説『ドイッチェ・リーベ』については黙して語っていないようである(*7)。結局、文明開化間もない時期の極東から来た世間知らずで言葉もままならない若造には、巨大な師の人となりの実情を知るまでの余裕はなかったのだろう、と想像する。それとも親しき間柄の師弟であればこそ、弟子としては師のプライバシーに関わるような事柄には厳しく口を噤んだということだろうか(*8)。マックス・ミュラーについて何か語っている資料は枚挙に暇無きほどである。

わたしの手元にも、マックス・ミュラー没後ご子息の「まえがき」を付して刊行された『自伝』(1901)や夫人による『マックス・ミュラーの人生と書簡集』(1902)を初めとして興味深い資料が既にある。だがいずれもマックス・ミュラーの明確な実像を結ぶ手のものではないようだ。また、詩人の父ヴィルヘルム・ミュラーにしても、33歳という若さで亡くなっているし、マックス・ミュラー自身の父ヴィルヘルム・ミュラーの思い出も、父を必要以上に美化することはあっても、そう深く本人の実像に迫ったものではなさそうである。ドイツ文学史などを繙いてみてもヴィルヘルム・ミュラーやドイツ語の小説を書き残しているその息子たるマックス・ミュラーに頁を割いてしっかり言及しているのに出くわしたことがないのである。

そうした中で思いがけず遭遇した、ドイツ文学者の小塩節氏の以下の文章などは文字通り虚を突くものであり、大いに共感できるものであった。シューベルトの歌曲集のCD解説の中で、マックス・ミュラーの『ドイツ人の愛』を評した言葉に遭遇出来るとは(*9)。大学の行き帰りにも何度も何度もすれ違ったわが国を代表するバス歌手の岡本喬生の歌唱、やはり何度も何度もコンサートに通った高橋悠治のピアノ伴奏の『冬の旅』である。全文引きたいほどだが、そうも行くまい。

「早逝したミュラーだったが、ひとり息子がいた。そのマックス・ミュラーはイギリスに招かれ、オックスフォードで言語学を講じ、イギリスの印度学やサンスクリット学の基礎を確立した人である。この碩学が生涯に一度だけドイツ語で本を書いた(あとは英語だった)。しかもそれは抒情的な短編小説で『ドイツ人の愛』という。冬の野のようなきびしい人生の道にあって、まことに処世のまずい、何ごとにつけ不器用な、内面にのみ深くこもっていくドイツ人の、いかにもドイツらしい愛の物語である。この不器用さと内面の深さ、誠実。これこそドイツの心であるし、『冬の旅』のこころではないか。たとえ死に向かっているとしても、なおも愛を見上げる「春の夢」の世界ではないだろうか。この父にしてこの子あり、と云うべきであろう。

灰色のドイツの冬の、死に到る人間絶望の道にあっても、愛の花は咲く、地上では報いられなくても、そのことの悲傷と美とを、この歌曲集『冬の旅』は私たちにありありと伝えてくれる。」

歌手の岡本氏に特別な思い入れがあるわけではないが、この『冬の旅』は好きな部類に入る。ドイツ語のたどたどしさが幾分か耳につくが、それが逆に初々しさを醸すことに。「おやすみ」を聴き通したら、次へ次へと進んで行ける。退屈もしないし、誰もいないのを確かめて、歌詞を見ながら、つい唱和してしまう程だ。ヴィルヘルムとマックスが同じ風景の中を歩んでいると見た小塩節氏だが、それを学術的な概念用語を用いて評するとどうなるのだろうか。そして、今わたしは、そうしたミュラー父子と「インド的」なるものを巻き込んで、さらにジョージ・エリオットまでをも同じ風景の中に立たせてみることを考えている。例えば、「ビーダーマイヤー」という言葉を口の端に上せてみる。ドラマチックな愛の物語とは無縁の、いわば地にしっかりと足をつけた穏やかにして丁寧きわまりない愛の描写を踏まえて言うのである。「ロマン派」という輝かしい言葉もある。だが例えばゲーテに見る愛の姿を果たしてロマン派と呼び得るであろうか。『若きウェルテルの悩み』はどうだったろうか。『ファウスト』の著者ゲーテを「ロマン派」と呼び得るだろうか。ムルナウの映画『ファウスト』に見る老ファウストの老醜の痛ましさが想起される。

それにつけても、シューベルトの有名歌曲集『冬の旅』や『美しき水車小屋の娘』の場合、作曲者たるシューベルトへのシンパシーの過剰が詩の作者であるヴィルヘルム・ミュラーへの過少評価を往々にして生みがちであることには、やはりやや我慢がならない。一番気になるのが、次のような表現である。

「「冬の旅」の主題は「美しき水車小屋の娘」と同じように失恋である。だが「冬の旅」にあっては、烈しい冬の旅にのぼることによって心の痛手を癒そうとする。

ホッターはこの中心思想について次のように述べている。「失恋した若者が、冬の大自然の中をさまよいながら、冬の大自然のもたらす冷酷な現象と、恋人に捨てられた自分の心を対比させてゆく。」

この苛烈な人生経験に彩られた「冬の旅」は、多くの人々の共感を呼び、シューベルトの歌曲の中でも最高の作品とされているが、するとミュラーの詩自体が極めて陰惨であることに気がつく。

マイヤーホーファーの伝えるように、「長い病気で苦しい体験をした」シューベルトが、ミューラーの詩に素材を求めたとき、もはやそれは一体となり、繊細な感情はほとばしる同じ詩人による「美しき水車小屋の娘」に比較楽想となってあふれてゆく。

ミューラーの平凡な詩は、シューベルトのロマンティシズムによって新しい生命を獲得し、作曲者の非凡な才能によって永遠の生命が与えられている。(*10)」

いかが。何が何だかわからないいかめしい言葉を連ねたかと思いきや、結局「ミューラーの平凡な詩」に対して、「シューベルトのロマンティシズム」に「作曲者の非凡な才能」とか。この手の言説が巷には溢れかえっているようである。それに先立つ箇所には「その詩が素朴で美しいにかかわらず、独創性に乏しい点から文学的にあまり高く評価されていない。」と、福原信夫氏は記している。「平凡な詩」とは「独創性に乏しい詩」ということだろうが、どういう視点に立つと、そんなことが言えるのだろうか。いやはや。

わたしは今本[2003]によるヴィルヘルム・ミュラーの『冬の旅』詩の分析に共感を覚える者だ。先に見た小塩節氏の理解にも言えたことであるが、ジョージ・エリオットの作品を支配している時代精神というものをマックス・ミュラーの『ドイッチェ・リーベ』の中にも見ようとしている自分がいる。そしてファウスト博士の老醜と言う他ない老いらくの恋を、さらにその上に重ねて見ようとしている。ミュラー親子も、ジョージ・エリオットも、仏教が否定しようとしている恋愛を己が身にしっかりと受け止め、それを永遠に背負って彷徨い続けようとしているのだ。

マックス・ミュラーと南條・笠原の関係に対して、単に心温まる師弟愛の讃美を越えて、初めてその実情に迫った好論と言える林寺正俊[2003]の「結語」の最後の部分を引いておきたい。

「南條・笠原とミュラーとの間には確かに愛情溢れる師弟の温かい交流があったであろう。しかし、それと同時に、両者の間には本稿で見てきたように研究の目的や意図、研究の方向性をめぐって隔たりがあったことも注意されなければならない。そして、そのような隔たりは、大乗を中心とする日本仏教の伝統に属し、東本願寺の下命によって派遣された僧侶として、信仰の問題とは決して無関係たりえない立場にあった南條・笠原と、西洋キリスト教社会にあって仏教の信仰や伝統の制約を受けることなく、学問研究の対象として仏教について自由に発言できる立場にあったミュラーとの、それぞれの立場の違いを反映していると言えるであろう。」(286頁)

井上哲次郎[1941]の中「余の接したる學界の偉人」の次の一節がわたしの記憶に強く残っている。

「英國で會った 人で忘る可からざるのはマクス・ミュレルとスペンサーである。マクス・ミュレルは當時オックスフォード大學のプロフェッソルをして居つたので、彼を其私宅に訪問し 色々話したことがある。彼には其後又東洋學會でも會つた。其演説振から何から種々な方面から見ると、ウェーベル(Weber)の樣な狹い專門學者とは違つて、餘程融通のきく方であつた。兎に角稀なる博識な學界の元老であつたことは疑ひない。又交際や何かに於て拔目のない人であつた。」(312頁)

高楠[1934](*11)の中の「明治佛教に影響を與えた西洋の佛教學者」に興味深いマックス・ミュラー記事がある。例えばまるで小説のような前嶋[1984]所載の「美しき師弟―Story of an enlightened master and his two good pupils―」などとは好対照を成して、むしろ真相に迫るように思われる。

先ず高楠氏は、次のようにマックス・ミュラーを紹介している。

「明治佛教に影響を與へた泰西の佛教學者としては、第一に特筆すべきは牛津のマクス・ミュラー博士である。博士は独逸デッサウの人で、父は文芸家であつたが、その血は博士に流れて、趣味は常に藝術の方面に動いた。英の大家ラスキンの娘がマクス・ミュラー夫人であつた、爲に博士一家は、藝術味を湛へた楽しい家庭であつた。博士自身も随時、友客を楽しましむるだけの音楽家であり、時には小説も試みるだけの文藝家でもあつた。美術批評家としても、文藝評論家としても、相当に世の人の重きを為す所であつた。殊に博士は英語に於て、実に文藻の雄麗なるを示したのは、その著述を通読するものゝ均しく感ずる所である。」(289頁)

「博士は、実に温厚なる紳士にして、所謂和韻愛語、常に人をして悦服せしむる底の人であつたが、一面に於て偉大なる文筆闘諍の大家であつた。」(290頁)

「そこで學界には多々の友人を有したが、同時に、犬猿啻ならざる敵人もあつた。斯る學敵の雄なるものは伯林大學の梵語學教授ウェーベル博士であつた、伯林大學の梵語講座の競爭にはマクス・ミュラー博士は敗者であつたからであらう。今一人の大敵は梵語字書に名を得たるモニエル・ウヰリヤムス教授である。この兩大家に對するマクス・ミュラー博士の態度は、時に兒戲に類するものもあつた。大體に於てこの三大家の間には堂々たる學術上の論爭は嘗て無かつたやうで、つまり感情の問題であつたらしい。

博士の門下に弟子と爲り、日々その書齋の客となつて居れば、實に親切に指導して時をも惜まない良師であるが、時に忌諱に觸れたものなら、實に扱ひにくい人であつた。斯る場合は自己に如何なる缺點があるかを明白に見極め、そこから解消してかゝらねば決して意の解けない人であつた。これは南條博士も痛感せられたが、渡英の初に予に注意せられたのであつた。概して初對面の人には意外の言辭を弄せらるゝことが多かつた。予が初めて博士を牛津のノーラム園に訪うた時に、「君は生活の爲に學問するか、興味の爲に學問するか」と問はれた、日本人として生活の爲にとは言ひ得なかつたので、興味の爲であると上品に答へた、「若し興味の爲なら梵語くらゐ面白いものはないから梵語を學べ」とのことであつた。そして十五分經過したら「俺は筆で生きて居るのだから忙しい、十五分以上の面談はお斷りする」と謂はれた。初心の遠來者は意外の感に打たれたのであつた。併しこれが爲、博士の膝前に於ける五箇年の學問生活は實に眞面目なものであつた。予が在英中、義淨の南海寄歸内法傳四卷、觀無量壽經などを譯出し得たのも、全く博士のこの氣分の賜ものであつた。」(291-293頁)

さて、今では容易には手に取れないマックス・ミュラーの『ドイッチェ・リーベ』、そこから、作者マックス・ミュラーの教養を伺わせる固有名詞を拾い出す(*12)と共に、その書き出しを以下に引いて、ここではただ読者の想像力を喚起し、その自由な飛翔にすべてを委ねておくこととしたい。

【固有名詞】

アーノルド(マシュー)(V:51)/アウグスティヌス(V:45)/アダムとイヴ(I:8;V:46)/アテネ人(VIII:105)/アメリカ(VIII:105)/ある近代の詩人(VII,84)/『アルビ党員』の図(V:39)/アンゲルス・ジレージウス(V:47)/イギリス(V:41;VII:87<2>)/イタリア(IV:29;V:38<2>,39)/インド(VII:88<2>)/ヴェルサイユ(VII:85)/ウェルター(VII:84)/『ウォルムスの国会』(V:40)/「埋もれし生命」(V:51-58)/英国の詩人(VII:84)/英語(IV:33)/オデュソイス(VII:83)/カーライルの『過去と現在』(IV:32)/カール五世(VIII:105)/カリダサ(VII:88)/旧教徒(VIII:105)/ギリシア人(VII:86)/基督教(V:40<3>,41,42<2>,VII:88)/ゲーテ(VII:85,87,88)/ゲルマン人(VII:88)/黄教(V:42)

『高地の少女』(VII:77-83)/「言葉なしに音」(IV:35)『言葉なき想い』(V:36) /サン・シストーの聖母(IV:27)/シェイクスピア(IV:32;VII:87)/シナ(VIII:105)/シューベルトの歌(VII:66)/シラー(VII:86)/新教徒(VIII:105)/スコットランドの高地(I:11)/スピノザの『倫理学エチカ』(V:44<2>)/「ソネット」(ミケランジェロ)(VII:89;VII:90)/ターナー(VII:86)/タウラー(V:45<2>)/タウラーの説教集(IV:32)/ダンテ(IV:32;VII:86)/チロール(I:11;VI:65;VII:65)/テニスン(IV:32)/ドイツ(IV:29<2>;V:39,48;VII:87)/『ドイツ神学』(IV:32;V:39<2>,41,44<2>,46)/『ドイツ神学者』(V:40)/ドレスデン(IV:27)/ナウジカー(VII:83<2>,84)/ハーフィス(VII:88)/バーンズ(IV:32)/ハイディー(VII:85)/バイロン(VII:85)/ハインリヒ八世(VIII:105)/婆羅門(V:42)/パリサイの徒(V:42)/パリの博物館(V:39)/ピンダール(VII:86)/福音書(V:41,42<2>)/仏教(V:42)/プラーテンの詩(IV:34)/フランクフルト(V:40)

フランス語(III:21)/フランツ一世(VIII:105)/ベートホーフェン(IV:32;VII:87)/ベートホーフェンの緩徐調(I:11)/ヘーレナ(VII:85)/ペルシア(VII:87,88)/ヘンデル(IV:32)/ヘンデルの合唱(I:11)/ホメール(VII:83,86)/マルチェロの讃歌(I:11)/ミケランジェロ(VII:89)/ミロのヴィーナス(IV:32)/メンデルスゾーン(IV:32,35)/モンブラン(VII:87)/幼児基督の無限なる眼差し(IV:27)/ラシーヌ(VII:87)/ラファエル(V:39)/喇嘛僧(V:42)/リュッケルトの詩集(IV:32;VII:86)/ルッター(I:11;V:45)/ロミオがジュリエット(VII:76<2>)/ローマ人(VII:86)/ロマン人(VII:88)/ワーズワース(VII:75,77,85,86<5>,87<2>,89)

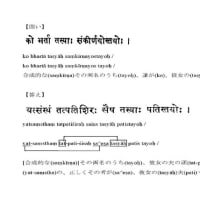

【書き出し:原典、諸訳】

“Die Kindheit hat ihre Geheimnisse und ihre Wunder ― aber wer kann sie erzählen, und wer kann sie deuten ? Wir sind alle durch diesen stillen Wunderwald gewandert ― wir haben alle einst in seliger Betäubung die Augen geöffnet, und die schöne Wirklichkeit des Lebens überflutete unsere Seele. Da wußten wir nicht, wo wir waren und wer waren ― da war die ganze Welt unser, und wir gehörten der ganzen Welt. Das war ein ewiges Leben ― ohne Anfang und ohn’ Ende ― ohne Stillstand, ohne Schmerz. Im Herzen war es hell wie Frühlingshimmel, frisch wie Veilchenduft ― still und heilig wie ein Sonntagsmorgen.”(相良[1943] p.1)

“Childhood has its secrets and its mysteries; but who can tell or who can explain them! We have all roamed through this silent wonder-wood ― we have all once opened our eyes in blissful astonishment, as the beautiful reality of life overflowed our souls. We knew not where, or who, we were ― the whole world was ours and we were the whole world’s. That was an infinite life ― without beginning and without end, without rest and without pain. In the heart, it was as clear as the spring heavens, fresh as the violet’s perfume ― hushed and holy as a Sabbath morning.”(Upton[1892],p.19)

“Childhood has its mysteries and its wonders: but who can describe them ? who can interpret them ? We have all wandered through that silent enchanted forest; we have all, at one time, opened our eyes in a perplexity of happiness, and the fair reality of life overflowed our souls. Then we knew not where we were, or who we were: the whole world then was ours, and we belonged to the whole world. That was an eternal life, without beginning and without end; without break and without pain. Our hearts were bright as the sky in spring, fresh as the scent of the violet, calm and holy as a Sunday morn.“(Müller[1898],pp.1-2)

「少年の時代は神秘である。実に不思議なものである。然し、其神秘や不思議を何人が能く描き出す事が出来やう? 我々は皆「少年時代」と云ふ迷宮を恍惚として彷徨ふて来た者ではあるが、我々が如何なる者で、何処に在つたのであるか。己れにも判然解らぬ。其時分は全世界が我々の物であり、我々はまた全世界の爲に存在したやうな気がするし、当時我々の観じた人生と云ふものは、始なく終なく永久に平穏無事のものであると思つた。我々の心は、春の空の如く朗かに、菫の如く可憐に、聖日の如く浄く且静なるものであつた。」(本間[1908]1-2頁)

「幼いものは、幼いながらに秘密と驚異とをもつてゐる。―けれども誰がそれらを物語り、また解き明かすことができよう。われわれは誰でもこの静かな驚異の森を通りぬけてきた。―われわれは誰でもかつて幸福なる眩惑のうちにこの眼を見ひらいた。すると人生の美しい現実は潮のごとく押し寄せて、われわれの心を浸したものである。そのとき、われわれは自分がどこにゐるのか、また自分が誰であるのかを知らなかつた。―全世界はわれわれのものであり、われわれはまた全世界のものであつた。それは始めもなく終りもなく―休止もなく苦痛もない―永遠なる生命であつた。心のなかは春の空のやうに明るく、菫の香のごとく新鮮で―日曜の朝のごとく静かに浄らかであつた。」(相良[1951]7頁)

【参考文献(*13)】

Müller, F. Max

[1898]:Deutsche Liebe(German Love), Fragments from the Papers of an Alien collected by F. Max Muller, translated from the german by G.A.M., Longmans, Green, and Co.:London, New York and Bombay.

Takano Hideo

[2003]:Cross-Cultural Reading of George Eliot,The Hokuseido Press:Tokyo.

Upton, George P.,tr.

[1892]:Memories: A Story of German Love, A.C. Mcclurg & Company:Chicago.

井上哲次郎

[1941]:『修正 人格と修養』廣文堂書店

今本幸平

[2003]:「連作詩『冬の旅』における時代意識:ヴィルヘルム・ミュラー再評価の試み」『独逸文学(関西大学)』第47号

[2009]:「初期のハイネにおける民謡観―ヴィルヘルム・ミュラーとの比較―」『独逸文学(関西大学)』第53号

小塩節

[1991]:「ドイツ冬の旅」《シューベルト「冬の旅」CD(CRCC 9)附録のリブレット》

小田光雄

[2005]:「マックス・ミューラーと日本:古本屋散策(45)」『日本古書通信』第917号

[2006]:「マックス・ミューラーと南条文雄:古本屋散策(46)」『日本古書通信』第918号

相良守峯

[1929]:編『ドイッチェ リーベ』郁文堂書店

[1943]:註『独逸人の愛』研究社独逸文化小叢書(2)

[1944]:訳『独逸人の愛』太陽出版社

[1951]:訳『愛は永遠に《ドイッチェ・リーベ》』(マックス・ミュラー著)角川文庫

吹田順助

[1939]:著『ビーダーマイヤー文化』弘文堂書房

高楠順次郎

[1933a]:「明治佛教の大勢」『現代仏教』十周年特輯号

[1933b]:「明治佛教に影響を與へた西洋の佛教學者」『現代仏教』十周年特輯号

[1934]:著『東方の光としての佛教』大雄閣

南條文雄<1849-1927>

[1906]:著『感想録』井洌堂

[1912]:著『安心録』文成社

[1914]:著『向上論』東亜堂書房

[1927]:著『懐旧録』大雄閣書房

[1979]:著『懐旧録―サンスクリット事始め―』平凡社

林寺正俊

[2003]:「南條文雄・笠原研寿の留学目的とF・マックス・ミュラーの期待」『印度哲学仏教学』第18号

原隆吉

[1953]:編『シューベルト歌曲集』好楽社

本間久四郎

[1908]:訳『マリア姫』(ミュラー著)文禄堂書店

前嶋信次

[1985]:著『インド学の曙』世界聖典刊行協会

松山俊太郎

[1976]:「「新伝奇小説」と「運命の書」―虫太郎論序説をかねて―」『青い鷺:小栗虫太郎傑作選Ⅲ』教養文庫

[2010]:著『綺想礼讃』国書刊行会

山崎章甫

[1965]:訳『ドイツ・ロマン派』(H・ハイネ著)未来社

渡辺美奈子

[2010]:著『ヴィルヘルム・ミュラーの詩作と生涯―『冬の旅』を中心に―』日本博士論文登録機構

和知誠之助

[1966]:著『ジョージ・エリオットの小説』南雲堂

【註記】

(*1)Cf.Takano[2003],p.186.

(*2)相良[1943] v頁。

(*3)この論攷は、他の一連の小栗虫太郎論と共に、松山[2010]に再録されている。

(*4)和知誠之助氏は「倫理的には彼女は本質的には保守的であり、彼女が重視する勤勉、寛大、責任、自己犠牲、諦め、貞節などの美徳は20世紀の一般の人々の心に訴えることが少なくなった。また彼女は個人の尊厳性への確乎たる信念に基づいて倫理的因果関係の不可避な影響を重視したが、そうした決定論的人間観は、人間の生活を非合理性によって構成されたものと見なしがちな現代の人間観に受け入れられることも少なくなった。」(和知[1966]18頁)に指摘している。

(*5) 註(*4)を参照のこと。

(*6)このシューベルトの『冬の旅』中の「菩提樹」について、トーマス・マンの大作『魔の山』の主人公ハンス・カストルプが異様な拘りを示していることも意外に知られていない。高橋義孝訳で言うならば、「それはシューベルトの『菩提樹(リンデンバウム)』である。つまり、ほかならぬあの誰もが知っている「泉のほとりに」なのである。」(702頁)この長編小説を読み通している人もさほど多くないことの証しかとも思われる。わたしとしては、この点を含めてトーマス・マンに関してはまた別に書く必要も感じている。

(*7)ただし高楠順次郎氏は本間[1908]に誠に興味深い「序」を寄せている。氏は『ドイッチェ・リーベ』に関して、「・・・翁は古語の開拓を以て詞宗の天冠に代へんとするの初に方ってこのDeutsche Liebe(獨人の愛)をものしてその少年時代の思ひ出の記としたのである、翁の一代の文学趣味も、哲学考案も、その宗教も、その性格も、その自由思想も、打って一丸となしてこの一小説中に畳みこまれて居る、一篇の骨子たる”Wie Gott Will”(神のまにまに)はマリア姫の指環に刻まれたと同じく、翁の蔵書には悉くこの三字を印せられてある、翁の遺言に由れる墓碑も亦表面にこの三字が彫出してある、・・・」とある。

(*8)だが、そうした中で、マックス・ミュラーに師事した南條が一度ならず伝え、さらに高楠がそれを肯い、また多くの追従者を生んでいるマックス・ミュラーの履歴に関わる事実が、その夫人の出自である。後出引用の高楠[1934]などでも明らかなように、マックス・ミュラー夫人が有名なジョン・ラスキンの令嬢であるとの証言である。このことは、マックス・ミュラーの令嬢が、有名なインド学者マクドネルの令夫人となっているという証言と共に、南條[1914][1927]などで、明確に証言されている。だが、この兩事実に関しては林寺[2003]で、「ミュラーの妻や娘に関する南條の知識はかなり不確実である」と記した上で、否定・修正されている。(287頁)

(*9)マックス・ミュラー自身は父の詩作品に作曲しているシューベルトやシューベルトの歌曲をどう思っていたかについても興味がわく。『独逸人の愛』の中でも、シューベルトのある歌曲の歌詞の一部を引いての言及がある。それは、”Dort wo du nicht bist, dort ist das Glück.”(相良[1942]66頁)であるが、それを相良氏は”Der Wanderer”と註記してるが、自身の和訳では「旅人の夕べのうた」と註記している(相良[1951]113頁)。これは相良氏の誤りで、「さすらい人」とすべきであった。

(*10)Hans Hotter in Tokyoと題されたCD(CBS/SONY 22DC 5573)附録のブックレット。

(*11)この高楠[1934]の中には、高楠[1933a][1933b]の両者が収録されている。

(*12)『ドイッチェ・リーベ』の全体は「最初の思ひ出」から「第七の思ひ出」、「最後の思ひ出」までの全体で八つの章に分かれている。ローマ数字はその章数を表し、その後のアラビア数字は相良[1951]に於ける頁を表す。

(*13)わたしの手元にはここにリストアップしたどころではないまだまだ多くの資料があるのだが、すぐに参照出来るものに限っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます