29日(火)、一頃定番コースでしたが久々に走ってきました。

(芦屋のライト坂~芦屋霊苑横~六麓荘町日の出坂~苦楽園~鷲林寺~五ヶ池)

走るだけだと何の面白味もないので、昔の歴史が残る所を休憩♪がてら走りました。

ここは六麓荘町の交差点から、日の出坂を上って行く途中にある六麓荘緑地で皆さんもよく知っている所ですね。

坂の途中なのでここで止まる人はほとんどいません。私も初めて止まりじっくり観察をしました。

ここの棟門は開きませんでしたが横の隙間から入りました。

小さな庭には石切丁場跡が在ったとされる表示板。

この採石場跡は「徳川大坂城東六甲採石場」と呼ばれるそうです。

豊臣秀吉が築いた大坂城は大坂夏の陣で焼失し徳川幕府によって再建されたのは誰もが知る事実です。

その再建に携わった長州藩毛利家の石切丁場だった一部だったとされるのがこの場所なんです。

大きい石同様にこの石にも「|○」の刻印があります。他にも「大」や「二」が彫られたものが3石確認されているそうです。

棟門の瓦には動物が・・

六麓荘緑地の反対側にある民家ガレージミラーの所には・・

尼崎藩境界石が立っていました。中に入ることが出来ませんが、小枝の隙間から「従是南尼崎領」と刻まれた境界石。

右側がとても見にくかったのですが「従是東尼崎領」だと思います。

ここも六麓荘緑地の直ぐ上にある寶来橋(ほうらいはし)。

この宝来橋の下流には八十塚橋があるんです。(六麓荘町交差点近くに八十塚橋バス停がありますが八十塚橋はもっと東です)。

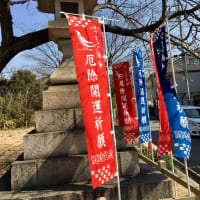

日の出坂を更に上って行くとお馴染みの赤い郵便ポストがある所。

この橋が日の出橋です。川は地下になって見ることが出来ません。

道なりに走ると、この御殿もやっと完成まじかですね。

六麓荘から苦楽園への境界に苦楽園五番町バス停があります。そこを南へ少し下って行くと老松古墳があります。

鍵が掛って中へは入れませんでした。(西宮市に許可を貰わないといけないようです)。

(月刊神戸っ子から)昭和51年の発掘の様子。

現在の様子。見晴らしが抜群らしいですよ。

ここは西宮市立苦楽園市民館。

苦楽園市民館の中庭を見させて頂きました。庭の向うには大きな池があります。

目的は中庭にあるこの道標です。「右○サ石山」「左明礬谷温泉」道

昔この近くには明礬(みょうばん)谷温泉があったんですね。

(月刊神戸っ子から)温泉場所は苦楽園三番町5番地辺りです。

(月刊神戸っ子から)この写真はホの庭より五丁なので現在の苦楽園バス停(交番所)辺りかと推測します。

西宮は大正から昭和初期にかけて住宅地の開発が盛んで「西宮七園」とよばれるようになり、苦楽園もその1つで開発が進んでいったようです。

しかし昭和13年(1938)に、阪神大水害によって繁栄の礎となっていたラジウム泉が止まってしまい世の中も恐慌のあおりを受け、戦争へと歩むようになっていたこともあり、旅館やホテルも廃業に追い込まれてしまったそうです。

中新田川筋を上って行くと3分咲きの桜。

苦楽園神社の坂を上り切った三叉路の所に満開の桜と、道路違法の桜木撤去の張り紙。

ここの先が明礬谷温泉があったとされる場所です。

鷲林寺から北山貯水池へ。週末には見頃をむかえそうです。

目的地の五ヶ池バス停の垂れ桜です。

満開にはもう少しでした。

甲山自然の家に立ち寄りましたが、宝塚と伊丹方面は霞んでいてよく見えませんでした。

神呪寺(かんのうじ)「甲山大師」に戻り

仁王門へと下っていきます。

神呪寺仁王門 中央と左右の屋根の高さが異なる珍しい形式なんですよ。

仁王門の下は桜茶屋です。

桜茶屋らしく桜の木で覆われています。池の渕に道標があります。

道標には梵字のクラーク「 」と一丁が刻まれています。

」と一丁が刻まれています。

山門「仁王門」から下へと続く大師道へ走ります。甲山大師道はこの道以外に現在のバス道と関学方面から浄水場を通り森林公園へ出る3通りがあるそうです。

甲山四国八十八ケ所巡礼の石仏がある所から甲山大師(神呪寺)を見た所です。

甲山四国八十八ケ所の石仏を回ったら時間がかなり掛りそうです。

前回は甲山と甲山大師が見渡せるの巨石山頂に行きましたがスルー。

[宮っ子]より

更に真南へ大師道を下ると御手洗川の上流と交差します。

そこの短い橋のたもとに道標です。「是ヨリ大師道」

少しだけ川伝いに下り、途中には天然巨石が居座る民家。

道なりに下りきった所は5叉路。(甲陽園通りとバス道の大師道と自分が来た大師道)

そこには道票があり「左リ大師道」。

左が埋められています(いま下ってきた道は静かな住宅地が続くので一般の方がこの大師道を通らないようにと消されたのでしょうか?)。

横側。

もう一つの道標には指差しと「右大師道」 右の下が消されていますが何か分かりません(旧?)。

横側には「大師近道」 二人の名

現在のバス道の方が近道だったのですね。

この後、

甲陽園駅の但馬銀行横のツマガリで休憩。オリジナルブレンド(HIROKO、M)を頂きました。

勿論ケーキもね♪

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share_link/img/velo_share_bnr_468_60.gif)

にほんブログ村

にほんブログ村

自転車 ブログランキングへ

自転車 ブログランキングへ

(芦屋のライト坂~芦屋霊苑横~六麓荘町日の出坂~苦楽園~鷲林寺~五ヶ池)

走るだけだと何の面白味もないので、昔の歴史が残る所を休憩♪がてら走りました。

ここは六麓荘町の交差点から、日の出坂を上って行く途中にある六麓荘緑地で皆さんもよく知っている所ですね。

坂の途中なのでここで止まる人はほとんどいません。私も初めて止まりじっくり観察をしました。

ここの棟門は開きませんでしたが横の隙間から入りました。

小さな庭には石切丁場跡が在ったとされる表示板。

この採石場跡は「徳川大坂城東六甲採石場」と呼ばれるそうです。

豊臣秀吉が築いた大坂城は大坂夏の陣で焼失し徳川幕府によって再建されたのは誰もが知る事実です。

その再建に携わった長州藩毛利家の石切丁場だった一部だったとされるのがこの場所なんです。

大きい石同様にこの石にも「|○」の刻印があります。他にも「大」や「二」が彫られたものが3石確認されているそうです。

棟門の瓦には動物が・・

六麓荘緑地の反対側にある民家ガレージミラーの所には・・

尼崎藩境界石が立っていました。中に入ることが出来ませんが、小枝の隙間から「従是南尼崎領」と刻まれた境界石。

右側がとても見にくかったのですが「従是東尼崎領」だと思います。

ここも六麓荘緑地の直ぐ上にある寶来橋(ほうらいはし)。

この宝来橋の下流には八十塚橋があるんです。(六麓荘町交差点近くに八十塚橋バス停がありますが八十塚橋はもっと東です)。

日の出坂を更に上って行くとお馴染みの赤い郵便ポストがある所。

この橋が日の出橋です。川は地下になって見ることが出来ません。

道なりに走ると、この御殿もやっと完成まじかですね。

六麓荘から苦楽園への境界に苦楽園五番町バス停があります。そこを南へ少し下って行くと老松古墳があります。

鍵が掛って中へは入れませんでした。(西宮市に許可を貰わないといけないようです)。

(月刊神戸っ子から)昭和51年の発掘の様子。

現在の様子。見晴らしが抜群らしいですよ。

ここは西宮市立苦楽園市民館。

苦楽園市民館の中庭を見させて頂きました。庭の向うには大きな池があります。

目的は中庭にあるこの道標です。「右○サ石山」「左明礬谷温泉」道

昔この近くには明礬(みょうばん)谷温泉があったんですね。

(月刊神戸っ子から)温泉場所は苦楽園三番町5番地辺りです。

(月刊神戸っ子から)この写真はホの庭より五丁なので現在の苦楽園バス停(交番所)辺りかと推測します。

西宮は大正から昭和初期にかけて住宅地の開発が盛んで「西宮七園」とよばれるようになり、苦楽園もその1つで開発が進んでいったようです。

しかし昭和13年(1938)に、阪神大水害によって繁栄の礎となっていたラジウム泉が止まってしまい世の中も恐慌のあおりを受け、戦争へと歩むようになっていたこともあり、旅館やホテルも廃業に追い込まれてしまったそうです。

中新田川筋を上って行くと3分咲きの桜。

苦楽園神社の坂を上り切った三叉路の所に満開の桜と、道路違法の桜木撤去の張り紙。

ここの先が明礬谷温泉があったとされる場所です。

鷲林寺から北山貯水池へ。週末には見頃をむかえそうです。

目的地の五ヶ池バス停の垂れ桜です。

満開にはもう少しでした。

甲山自然の家に立ち寄りましたが、宝塚と伊丹方面は霞んでいてよく見えませんでした。

神呪寺(かんのうじ)「甲山大師」に戻り

仁王門へと下っていきます。

神呪寺仁王門 中央と左右の屋根の高さが異なる珍しい形式なんですよ。

仁王門の下は桜茶屋です。

桜茶屋らしく桜の木で覆われています。池の渕に道標があります。

道標には梵字のクラーク「

」と一丁が刻まれています。

」と一丁が刻まれています。

山門「仁王門」から下へと続く大師道へ走ります。甲山大師道はこの道以外に現在のバス道と関学方面から浄水場を通り森林公園へ出る3通りがあるそうです。

甲山四国八十八ケ所巡礼の石仏がある所から甲山大師(神呪寺)を見た所です。

甲山四国八十八ケ所の石仏を回ったら時間がかなり掛りそうです。

前回は甲山と甲山大師が見渡せるの巨石山頂に行きましたがスルー。

[宮っ子]より

更に真南へ大師道を下ると御手洗川の上流と交差します。

そこの短い橋のたもとに道標です。「是ヨリ大師道」

少しだけ川伝いに下り、途中には天然巨石が居座る民家。

道なりに下りきった所は5叉路。(甲陽園通りとバス道の大師道と自分が来た大師道)

そこには道票があり「左リ大師道」。

左が埋められています(いま下ってきた道は静かな住宅地が続くので一般の方がこの大師道を通らないようにと消されたのでしょうか?)。

横側。

もう一つの道標には指差しと「右大師道」 右の下が消されていますが何か分かりません(旧?)。

横側には「大師近道」 二人の名

現在のバス道の方が近道だったのですね。

この後、

甲陽園駅の但馬銀行横のツマガリで休憩。オリジナルブレンド(HIROKO、M)を頂きました。

勿論ケーキもね♪

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share_link/img/velo_share_bnr_468_60.gif)

以前住んでいた場所の近くなのに見逃していたものばかりで、新たな発見が多くて新しい記事が待ち遠しいです!!

お久しぶりですが七蔵さんの地元の様子もたまにはブログアップして下さいね。

歳をとったせいか古き昔の事ばかり記事にしていますが、10年もブログやっていると同じネタで書く事が無くなりますが、元気で自転車乗れている間の証として月一ぐらいは続けていきたいと思います。

サクラ時期はワクワクします♪

この季節、何気ない場所も、ふと立ち止まる機会が多くなりますし、四季の中でも一番ゆったりとした気分になれるのは、やっぱり「春」ですね♪♪

若い方は真冬でも全然へっちゃらですが、歳と共に春が愛おしくなってしまいます。

さすがに彼岸を過ぎれば自転車のシーズン到来ですね。

いつもの走るコースも見る視点を変えると、あんな物あったっけかな~なんて思いますね♪

桜シーズンの雨には困りますが、こればかりは仕方ありませんね。