【子規365日】■5月15日

鉾(ほこ)をひく牛をいたわるまつり哉 1888(M21)年

夏井いつき【子規365日】朝日文庫

《葵祭

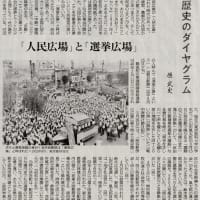

薫風が心地良い5月。下鴨神社と上賀茂神社の例祭である葵祭が行われます。葵祭と祇園祭、時代祭の三つを「京都三大祭」といいます。正式には「賀茂祭」といわれる葵祭は、平安時代の優雅な王朝装束に葵の葉を飾った行列で知られています。京都御所から下鴨神社を経て上賀茂神社へと向かいます。斎王代の腰輿(およよ)を含む行列は総勢500人を超え、長さは1キロにも及びます。また、行列当日までには下鴨神社・上賀茂神社両社にてさまざまな前儀が行われます。》

でした。

でした。

瀬戸内寂聴・齋藤愼爾「生と死の歳時記」知恵の森文庫 より 《葵祭》

《葵祭》

・草の雨祭の車過ぎてのち 蕪 村

・加茂衆の御所に粉(まぎ)るる祭かな 召 波

・道芝にあふひ祭の轍(わだち)かな 随 古

《祭》

俳諧でも祭といえば、葵祭をさし、諸社が夏に行う祭は、特に夏祭とよんでいた。現代では一般に

総称する。夏に祭が多いのは、疫病・虫害・風水害などが、疫神の作用と考えられ、それを

押える意味で強力な統御神にすがろうとしたとされる。

・乙松やことしの祭の赤扇 一 茶

・大雨に獅子を振り込む祭かな 鬼 城

・乏しきも妻が手慣れの祭鮨(まつりずし) 野風呂

横田正知編「写真 俳句歳時記 夏」現代教養文庫 より

谷口 幸璽さんのコメントです。

《春日若宮おん祭 (谷口幸璽)

昔の札幌の田舎、山の近くで育ったもので、あまり祭には御縁がなかった。ところが中学で奈良に引越すと「おんまつり」の日は学校が半日となったので、びっくり! 古都では例祭を大切にするのだと、文化の違いに驚いた。さらに所帯を持ったのが、浅草。三社祭の笛太鼓の稽古で、年がら年中ドンヒャララ、その喧しいこと、落ち着かない日々であった。

札幌で祭と云えば「雪まつり」。両親とバスに乗って、大通り公園へ。ついでに、有名なラーメン店へ。ところが、モヤシだらけで、ちっとも美味しくなかった。世間の評判なんぞ当てにならないと、子供心に認識したものである。雪像のことなど、何も覚えてはいない。》

札幌で祭と云えば「雪まつり」。両親とバスに乗って、大通り公園へ。ついでに、有名なラーメン店へ。ところが、モヤシだらけで、ちっとも美味しくなかった。世間の評判なんぞ当てにならないと、子供心に認識したものである。雪像のことなど、何も覚えてはいない。