2度の大戦を生き

息子孫2人のペーターを喪った

彫刻家 ケーテ・コルヴィッツ

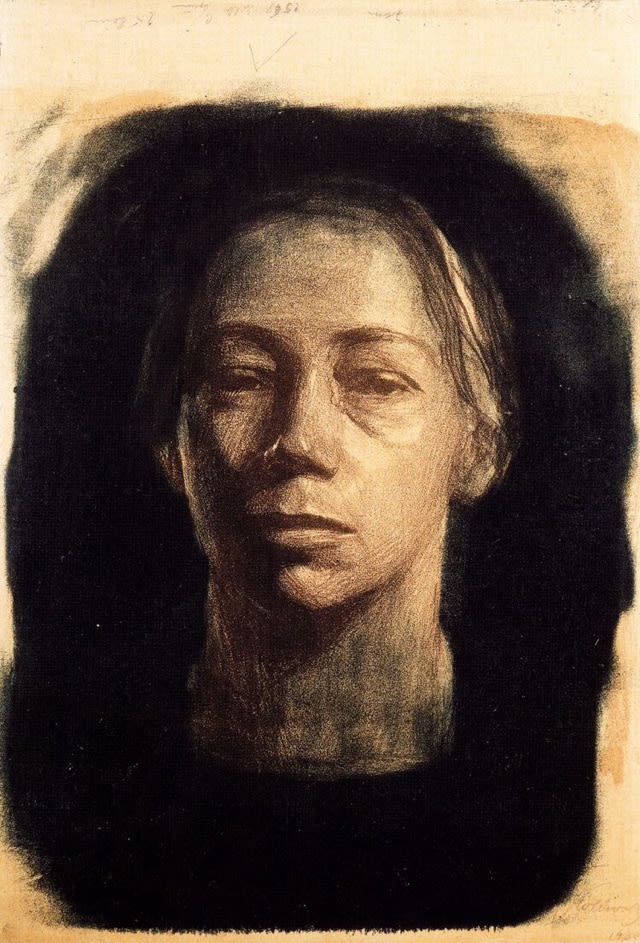

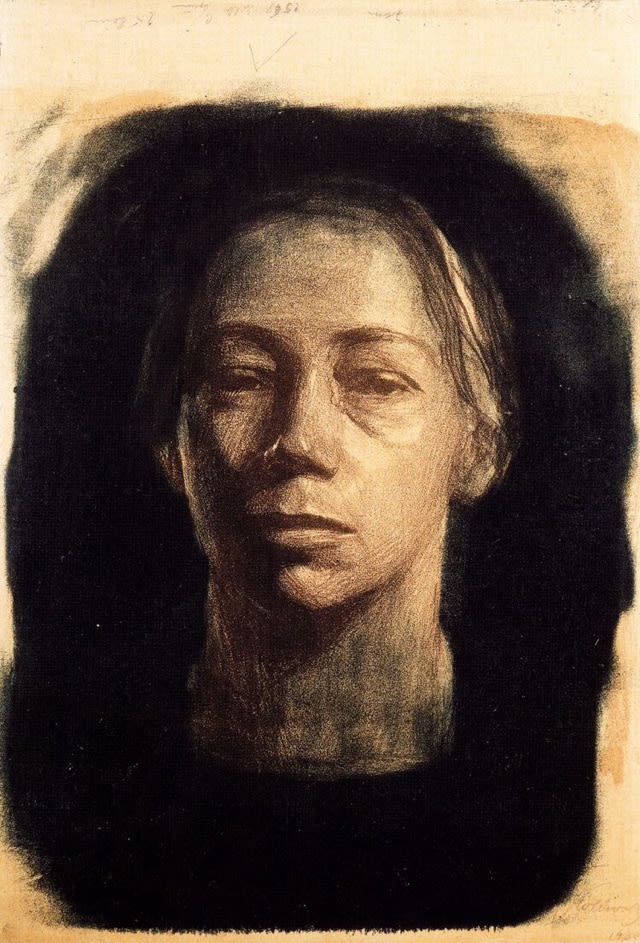

ケーテ・コルヴィッツ自画像

ケーテ・コルヴィッツ自画像

⑴Wo ist er? Friert er? Hungert er? Ist er in Gefahr?

ケーテ・コルヴィッツは1867年、ケーニヒスベルクに生まれた。ベルリンで二度の大戦を経験し、1945年4月22日、5月7日のドイツ降伏目前に78歳で亡くなった。

二人の息子を持つ母であり、著名な版画家、彫刻家でもあった。

Käte kollwitz

突然だが、ケーテの見た夢の話から始めよう。

……ペーター・コルヴィッツもその週、同じ前線(ベルギーのイーペル。ヒトラーもこの前線に出ていた)のロッヘフェルト・エーセンで亡くなった。ケーテ・コルヴィッツはこう書いた。

「夢を見た。

わたしたちが多くの人たちといっしょに大きなホールにいる夢。誰かが叫んだ。『ペーターはどこだ?』。彼が自分でそう叫んでいたのだ。

横から見た彼の暗い姿がなにか明るいものの中に見えた。わたしは彼のところへ行って抱きしめた。でも、彼を見る勇気はなかった。やっぱり彼ではないのではないかと怖かったのだ。足を見たら彼の足だった。腕も手も全部彼のものだった。

でも、わたしにはわかっていた。顔を見たら、彼が死んでしまったとまた自分が思い出すことを」

ペーターとは彼女の次男である。

ペーターは、1914年8月のドイツ参戦とともに自ら志願して従軍した。ギムナジウムを中退し、画家になるための勉強を始めたところだった。

わたしがはじめてケーテ・コルヴィッツを知ったのは、この記述からだった。

不思議な夢のようだが、肉親を亡くしたことのある人ならば、一度はこうした夢を見た憶えがあるのではないか。

このときにいたるまでのケーテの半生をたどる。

ケーテは17歳からベルリンやミュンヘンの美術学校で修業する。

24歳で医師カールと結婚、ベルリンに住み、二人の息子ハンス、ペーターがうまれる。

彼女は、母と子の姿、死を見つめることを作品の主題に据える。

1904年、「死んだ我が子を抱く女」を制作する。このときケーテは、鏡の前で7才のペーターを抱きながらスケッチをした。描いていて苦しくなり、思わずうめき声を上げると、ペーターがあどけない声で、慰め顏で、「心配しないでよ、母さん、きっと立派なものができるよ」とやさしく声をかけたという。

同様のテーマの「ピエタ」も描かれた。

1910年のケーテの日記ではこうつづられている。

1910年4月

わたしの生涯のうちで、この時期がわたしには非常に好ましく思われる。

大きな、身を切られるような苦しみに、まだわたしはぶつかったことはない。

わたしの愛する息子たちは、一人前になるだろう。すでにわたしにはあの子たちが一本立ちをする時が見えている…

しかし彼女の展望は1914年に崩された。

大戦の勃発。息子の志願。

ペーターの戦死。

ペーターの死は部隊にとって最初の犠牲、あろうことか18歳の、最年少兵の戦死であった。

母の葛藤はペーターの志願を許したその日から始まった。日記を軸に、長い引用をしよう。

1914年8月10日

「祖国はお前をまだ必要としていない。必要ならば、もうとっくにお前を召集している」とカールは言った。ペーターは小さな声だがきっぱりと言った。「祖国は僕の年齢の者をまだ必要とはしていない。だが僕は必要とされている。」かれは、いくども弁護してほしいと哀願する視線を無言でわたしに向ける。ついに彼は言う。「かあさん、あなたは僕を抱きしめて言いました『わたしが臆病だとおもわないで。私たちは覚悟ができているわ』と。」わたしは立ち上がった。ペーターがついてくる。私たちはドアのそばに立ち、抱き合ってキスを交わした。わたしはペーターのために許可してくれるようカールに頼んだ。…このたった一時間。かれがわたしに無理強いし、わたしたちがカールに無理強いしたこの犠牲。

ペーターは8月19日早朝、兵舎へと出発した。二日後、ケーテはペーターのところへ面会しに行くが、ペーターは別の街へ移るところだった。彼女は志願兵の行進の中にペーターを見つけようと必死で探したが無駄であった。

その後、ペーターは軽い病気でいったん帰宅するも、9月末にまた部隊にもどる。

10月5日

ペーターに別れの手紙。まるて、もう一度、子どもが臍の緒から切り離されるかのような気持ちだ。最初のときは、生にむかい、いまは、死に向かって。

10月12日、前線に向かう直前のペーターに彼女は会いに行った。

夜、兵営に帰る道すがら、母に夜空の星を指さす。これまでしばしばそうしてきたのと同じように。「おまえ、愛する、愛する少年よ。」彼らは、恋人のように抱き合い、別れる。最後に息子は言った。

「きっとまた帰ってくる。」

日記には、

「泣く。彼の標識ナンバーは115。」

10月24日

はじめてのペーターからの便り。もう砲声が聞こえると書いてある。…かれはどこにいるのだろうか?凍えているだろうか?お腹をすかせているだろうか?危険な目にあっているのだろうか?

10月30日

「あなたのご子息が亡くなりました」

ペーターからのはじめての手紙を受け取ったときには、彼はすでにこの世にいなかった。22日から23日にかけての夜にベルギーの地で戦死していたのだった。

彼はどこ?

寒くないか?空腹でないか?

元気でいるのか?

ケーテのこの不安は、なにか感ずるものがあったためだろうか。

遠い戦地にいる息子を思うどんな母も、常に無意識に心に浮かぶ問いかけ、ではあるが…

ペーター・コルヴィッツ

1ヶ月後、ケーテは失意のうちに、ペーターの記念碑の制作を決意する。しかし、息子への思いからなかなか立ち上がれないでいた。

…ケーテは、幾晩も息子の夢をみる。

あるとき、ペーターは精神に異常をきたしている。あるときは、「ペーターはどこ?」という呼びかけに、「かあさん」とこたえる。

息子が帰ってくる。にもかかわらず、夢の中でもかれは死んだのだと、意識している自分がいた。

「大聖堂にいた。…おまえのベッドの後ろに、小さな若木が一本立っています。ろうそくが燃え、つぎからつぎに燃えつき、それからまた真っ暗になった。」

「わたしのペーター、わたしはあなたに変わらぬ気持ちを持ち続けよう。…わたしを助けておくれ、あなたの姿をわたしに見せて。わたしはあなたがそこにいるのがわかる、だけれども、霧を通してしか、あなたを見ることができない。わたしのそばにいて。」

翌年7月7日夜

わたしはペーターの部屋にすわっている。明日はわたしの誕生日。わたしの子供たちよ、わたしの人生の中で、あなたたちがわたしに与えてくれたものすべてに感謝します。

⑵「墓場に降り、、星に上り、、」

1915年4月11日

春がきました。わが子よ。

4月14日

あなたの、"あなたたちの"記念碑作りに、あなたは、ともに取り組むのです。あなたが溶いたテンペラ絵具を、わたしはその仕事に使っています。あなたの木枠も、あなたの画材も。愛するいとしい息子よ。

8月11日

ペーターがわたしたちと話し合って、わたしたちが、かれを手渡してしまったのは、一年前のこの日だった。今日、はじめてかれの頭部にとりかかった。涙を流しながら。

戦地から長男ハンスが病気で一時帰宅した際、ケーテは喜び、一緒に散策したり、将来を話し合ったりした。

「ハンスがわたしの手をとりしっかりとつつむ。かつてペーターにしていたのと同じようにして、わたしはかれと歩いた。わたしは二人の子どもといるように感じた」

1917年11月、ロシア革命が起こり、社会主義者のケーテにとっては明るい希望を世界に見た。

しかし戦争は続く。詩人リヒャルト・デーメルは、ドイツの名誉のために銃をとれと誌上で訴える。ケーテは同誌上に直ちに反論を投稿した。

「…しかしその若いはだかの生命以外に、捧ぐべき何ものも持たなかった無数に多くの人々、これから花咲きはじめようとしていたこれらの人々が、戦場へと送られ、ぞくぞくと死んでいった。このことは不問に付せられてよいのであろうか。

ほんとうにもう沢山なぐらい死んだのだ!もうこの上だれも死んではならない!わたしはリヒャルト・デーメルが「種子を粉にひいてはならぬ」と言った偉大な人のことを思い起こしてほしいと思う。」

1918年11月、皇帝ヴィルヘルム2世は退位して亡命、臨時政府は休戦協定に調印し、世界大戦は終結した。

ケーテは子を喪った母としてだけではなく、世界の悲しみを正面から受け止めることを強く自分に課すようになる。

1917年2月

私は息子たちのかわりに死のうと望んだことがあるが、それは息子たちへの愛からであった。ペーターの望みはもっと大きかった。かれは一人の人間への愛からではなく、理想への愛のために、使命のために死んだ。

力はわたしの必要なものである。ペーターの後継者として、わたしにとっては、唯一の尊いものに思われる。力、それはいわば生命である。それによって挫折することなく、訴えることなく、泣くことなく、強力に自分の仕事をすることが出来る…

1920年2月26日

世界の悲しみをみつめている一人の人間のデッサンをつくろうと思う。それはイエスにかぎったことであろうか。死が子供らをつかんでいる画にも、背後に世界の悲しみを見つめている一人の女が座っている…

表現者、芸術家としての技能を持つケーテには力があった。戦前から貧困や虐殺を直視し、ダイナミックに表現する力が彼女にはあった。ケーテは、世界をまっすぐに見つめる者として、そして子供達の命を我が身を盾にして守る母として、作品に昇華していった。

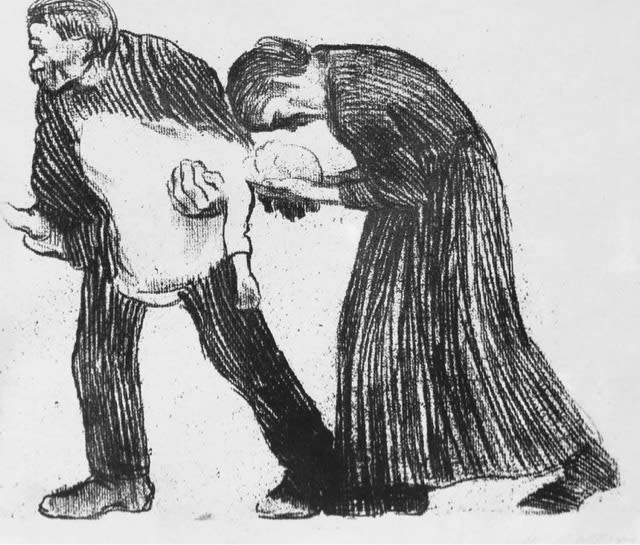

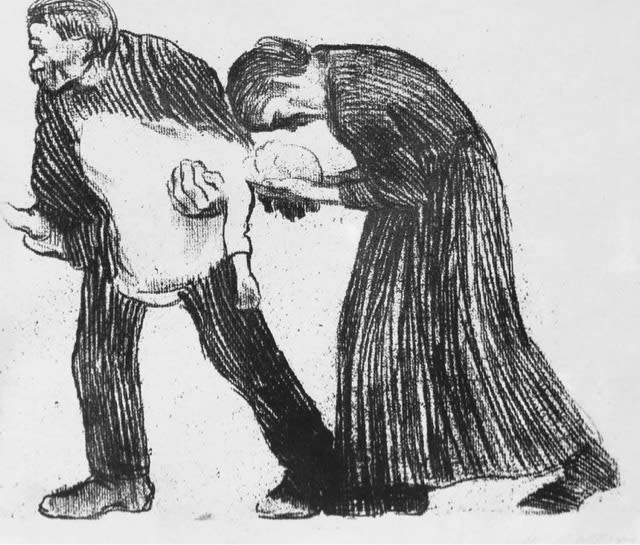

ケーテの初期の作品より

⑶作品に力をそそぎ

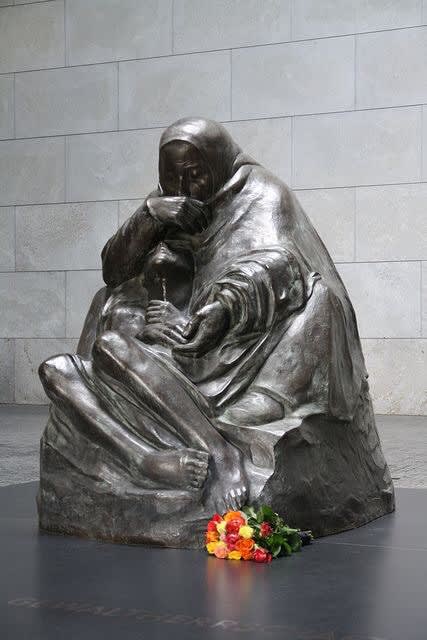

長い年月を費やして製作したペーターの記念碑がいよいよ完成し、ペーターの埋葬されている墓地に設置されることになった。それはペーターの像ではなく、我が子を喪った父と母の悲しみと戦没者への追慕を表す二体の像となった。像のちょうど目の前のプレートの下にペーターが眠っている。様々な葛藤、模索を乗り越え、たくさんの涙の上に創り上げた、母と父の悲しみの結晶のような作品である。

現地設置工事の翌朝、小雨の中、ケーテと夫はもう一度彫像を見に行った。

ようやく像の完成を肌で感じた二人は、自分たちの姿である像の背中を撫でて、泣いた。

ペーターの古い墓を間にはさんで…

以下、ケーテの作品を紹介します。

1934年

「御手に抱かれ安らかに憩いたまえ」

「レリーフには、母親のおおきな二つの手が見えています。母は、天に召される者をマントで包んでいます。召される者は顔しか見えませんが、そのマントをもっと身近に引き寄せようとしています」

ケーテの妹リーゼの夫が亡くなったとき、その墓碑のためにリーゼが依頼したものだった。

兄コンラート夫妻、妹リーゼ夫妻、ケーテ夫妻のための共同の墓のための墓碑となる。

1936年

「ふたりの子供を抱く女」

命がけで子を守ろうとする母。

ハンスの妻オッティリーにおくられた。ハンスには長男ペーターと女の子の双子、のちに次男アルネが生まれる。孫のペーターは第2次大戦で戦死してしまう。

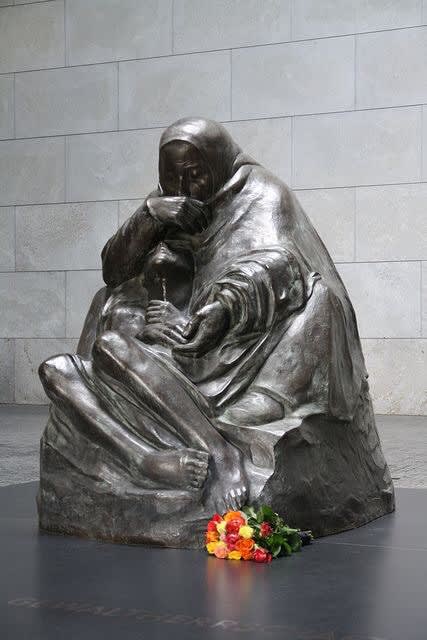

「ピエタ」

1937年10月22日「この日の夜にペーターは斃れた。…小さな彫刻の制作をする。それは、以前に、彫刻の習作用に、老人像をつくろうと、とりかかっていたものだ。それが、いま、なにかピエタのようなものになった。母は座り、膝の間には、死んで横たわっている息子。そこにあるのは、もはや哀しみではなく、深く沈んだ思い。」

⑷生きたい意志と老い

第2次大戦開戦。

ベルリンは空爆により壊滅的な被害を受け、ケーテの家も息子たちの家も焼失した。ケーテは戦争の悲劇と、自らの老いをどうすることもできず、悲しみのなかで亡くなった。表現者として生きてきた彼女にとって、老いは感性も表現力も衰えさせるものとなり、思うような制作できなくなったことに非常に苦しんだ。

自らを葬るイメージをスケッチしている。

ケーテはローゼッガーの詩を引いている。

夜、子供たちが、

きびしく寝床に呼ばれるように、

主はわたしを黙々と

暗い洞窟へと導き給う。

わたしの楽しみは生きること!

だが神の思召は

わたしが眠りにつくこと。

ケーテのなかでも生きたい意志は強く、最晩年はハンスにしきりに会いたがる。かつては、亡くなったペーターに会いたがっていたケーテだったが、命が終わろうとする頃になって、生きている息子ハンスに会いたがるようになる。

戦争末期のこと、息子に会う願いは叶わぬまま、ケーテは亡くなった。そのおよそ半月後にドイツは降伏した。

ケーテの葬儀は寂しいものであったが、自らの作品「御手にいだかれ安らかに憩いたまえ」のレリーフの元に埋葬された。

ケーテ・コルヴィッツは、二つの大戦を生き、この残忍な世界から目をそらさず、体制にひるむことなく、表現者として強く生きてきた。最大の悲しみはやはり、息子を戦死させてしまったことだったろう。彼を止めることができず、行かせてしまったこと。そして晩年に直面する老い。

社会主義者でもあった彼女は、(前出)ニコライ2世の穏やかな父性とは真逆で、身体を盾に子供らを護る強い母そのものであろうとした。

息子を差し出せなかった父、差し出して死なせてしまった母。宗教的な宿命論に絡め取られた皇帝、宗教心はないものの十字架の傍のマリアのごとき苦しみを身に受け、敢然と悲しみに向き合い作品に具現する彫刻家。宗教的な背景が異なるので単純比較は危険だが、あの困難な時代を、各人はそれぞれの苦難におそわれ、耐えねばならなかった。

息子の死は、足元が崩れるかのような衝撃だっただろう。ただそれは予見できていた。にもかかわらず彼を行かせてしまった自分に、いたたまれぬ後悔。

この悲しみ、ピエタのマリアと同じ悲しみに、ヨーロッパ全土の非常に多くの母たちが、襲われた時代だった。

stabat mater

dorarosa

iuxta

crucem

lacrimosa,

dum

pendebat

Filius

御母は悲しみに暮れ

涙にむせびて御子のかかりし

十字架のもとに佇んでいた。

嘆き、憂い、

悲しめるその魂を

剣が貫いた。

おお、神のひとり子の

祝されし御母の

悲しみと傷のほどはいかばかりか。

御子が罰を受けるのを

見ていた慈愛深き御母の

悲しみと苦しみはいかばかりか。

息子孫2人のペーターを喪った

彫刻家 ケーテ・コルヴィッツ

ケーテ・コルヴィッツ自画像

ケーテ・コルヴィッツ自画像⑴Wo ist er? Friert er? Hungert er? Ist er in Gefahr?

ケーテ・コルヴィッツは1867年、ケーニヒスベルクに生まれた。ベルリンで二度の大戦を経験し、1945年4月22日、5月7日のドイツ降伏目前に78歳で亡くなった。

二人の息子を持つ母であり、著名な版画家、彫刻家でもあった。

Käte kollwitz

突然だが、ケーテの見た夢の話から始めよう。

……ペーター・コルヴィッツもその週、同じ前線(ベルギーのイーペル。ヒトラーもこの前線に出ていた)のロッヘフェルト・エーセンで亡くなった。ケーテ・コルヴィッツはこう書いた。

「夢を見た。

わたしたちが多くの人たちといっしょに大きなホールにいる夢。誰かが叫んだ。『ペーターはどこだ?』。彼が自分でそう叫んでいたのだ。

横から見た彼の暗い姿がなにか明るいものの中に見えた。わたしは彼のところへ行って抱きしめた。でも、彼を見る勇気はなかった。やっぱり彼ではないのではないかと怖かったのだ。足を見たら彼の足だった。腕も手も全部彼のものだった。

でも、わたしにはわかっていた。顔を見たら、彼が死んでしまったとまた自分が思い出すことを」

「ヨーロッパの100年」ヘールト・マックより

ペーターとは彼女の次男である。

ペーターは、1914年8月のドイツ参戦とともに自ら志願して従軍した。ギムナジウムを中退し、画家になるための勉強を始めたところだった。

わたしがはじめてケーテ・コルヴィッツを知ったのは、この記述からだった。

不思議な夢のようだが、肉親を亡くしたことのある人ならば、一度はこうした夢を見た憶えがあるのではないか。

このときにいたるまでのケーテの半生をたどる。

ケーテは17歳からベルリンやミュンヘンの美術学校で修業する。

24歳で医師カールと結婚、ベルリンに住み、二人の息子ハンス、ペーターがうまれる。

彼女は、母と子の姿、死を見つめることを作品の主題に据える。

1904年、「死んだ我が子を抱く女」を制作する。このときケーテは、鏡の前で7才のペーターを抱きながらスケッチをした。描いていて苦しくなり、思わずうめき声を上げると、ペーターがあどけない声で、慰め顏で、「心配しないでよ、母さん、きっと立派なものができるよ」とやさしく声をかけたという。

同様のテーマの「ピエタ」も描かれた。

死んだ我が子を抱く女

ピエタ

1910年のケーテの日記ではこうつづられている。

1910年4月

わたしの生涯のうちで、この時期がわたしには非常に好ましく思われる。

大きな、身を切られるような苦しみに、まだわたしはぶつかったことはない。

わたしの愛する息子たちは、一人前になるだろう。すでにわたしにはあの子たちが一本立ちをする時が見えている…

眠る息子ペーターのスケッチ

しかし彼女の展望は1914年に崩された。

大戦の勃発。息子の志願。

ペーターの戦死。

ペーターの死は部隊にとって最初の犠牲、あろうことか18歳の、最年少兵の戦死であった。

母の葛藤はペーターの志願を許したその日から始まった。日記を軸に、長い引用をしよう。

1914年8月10日

「祖国はお前をまだ必要としていない。必要ならば、もうとっくにお前を召集している」とカールは言った。ペーターは小さな声だがきっぱりと言った。「祖国は僕の年齢の者をまだ必要とはしていない。だが僕は必要とされている。」かれは、いくども弁護してほしいと哀願する視線を無言でわたしに向ける。ついに彼は言う。「かあさん、あなたは僕を抱きしめて言いました『わたしが臆病だとおもわないで。私たちは覚悟ができているわ』と。」わたしは立ち上がった。ペーターがついてくる。私たちはドアのそばに立ち、抱き合ってキスを交わした。わたしはペーターのために許可してくれるようカールに頼んだ。…このたった一時間。かれがわたしに無理強いし、わたしたちがカールに無理強いしたこの犠牲。

ペーターは8月19日早朝、兵舎へと出発した。二日後、ケーテはペーターのところへ面会しに行くが、ペーターは別の街へ移るところだった。彼女は志願兵の行進の中にペーターを見つけようと必死で探したが無駄であった。

その後、ペーターは軽い病気でいったん帰宅するも、9月末にまた部隊にもどる。

10月5日

ペーターに別れの手紙。まるて、もう一度、子どもが臍の緒から切り離されるかのような気持ちだ。最初のときは、生にむかい、いまは、死に向かって。

10月12日、前線に向かう直前のペーターに彼女は会いに行った。

夜、兵営に帰る道すがら、母に夜空の星を指さす。これまでしばしばそうしてきたのと同じように。「おまえ、愛する、愛する少年よ。」彼らは、恋人のように抱き合い、別れる。最後に息子は言った。

「きっとまた帰ってくる。」

日記には、

「泣く。彼の標識ナンバーは115。」

10月24日

はじめてのペーターからの便り。もう砲声が聞こえると書いてある。…かれはどこにいるのだろうか?凍えているだろうか?お腹をすかせているだろうか?危険な目にあっているのだろうか?

10月30日

「あなたのご子息が亡くなりました」

ペーターからのはじめての手紙を受け取ったときには、彼はすでにこの世にいなかった。22日から23日にかけての夜にベルギーの地で戦死していたのだった。

Wo ist er? Friert er? Hungert er? Ist er in Gefahr?

彼はどこ?

寒くないか?空腹でないか?

元気でいるのか?

ケーテのこの不安は、なにか感ずるものがあったためだろうか。

遠い戦地にいる息子を思うどんな母も、常に無意識に心に浮かぶ問いかけ、ではあるが…

ペーター・コルヴィッツ

1ヶ月後、ケーテは失意のうちに、ペーターの記念碑の制作を決意する。しかし、息子への思いからなかなか立ち上がれないでいた。

…ケーテは、幾晩も息子の夢をみる。

あるとき、ペーターは精神に異常をきたしている。あるときは、「ペーターはどこ?」という呼びかけに、「かあさん」とこたえる。

息子が帰ってくる。にもかかわらず、夢の中でもかれは死んだのだと、意識している自分がいた。

「大聖堂にいた。…おまえのベッドの後ろに、小さな若木が一本立っています。ろうそくが燃え、つぎからつぎに燃えつき、それからまた真っ暗になった。」

「わたしのペーター、わたしはあなたに変わらぬ気持ちを持ち続けよう。…わたしを助けておくれ、あなたの姿をわたしに見せて。わたしはあなたがそこにいるのがわかる、だけれども、霧を通してしか、あなたを見ることができない。わたしのそばにいて。」

翌年7月7日夜

わたしはペーターの部屋にすわっている。明日はわたしの誕生日。わたしの子供たちよ、わたしの人生の中で、あなたたちがわたしに与えてくれたものすべてに感謝します。

⑵「墓場に降り、、星に上り、、」

1915年4月11日

春がきました。わが子よ。

4月14日

あなたの、"あなたたちの"記念碑作りに、あなたは、ともに取り組むのです。あなたが溶いたテンペラ絵具を、わたしはその仕事に使っています。あなたの木枠も、あなたの画材も。愛するいとしい息子よ。

8月11日

ペーターがわたしたちと話し合って、わたしたちが、かれを手渡してしまったのは、一年前のこの日だった。今日、はじめてかれの頭部にとりかかった。涙を流しながら。

戦地から長男ハンスが病気で一時帰宅した際、ケーテは喜び、一緒に散策したり、将来を話し合ったりした。

「ハンスがわたしの手をとりしっかりとつつむ。かつてペーターにしていたのと同じようにして、わたしはかれと歩いた。わたしは二人の子どもといるように感じた」

1917年11月、ロシア革命が起こり、社会主義者のケーテにとっては明るい希望を世界に見た。

しかし戦争は続く。詩人リヒャルト・デーメルは、ドイツの名誉のために銃をとれと誌上で訴える。ケーテは同誌上に直ちに反論を投稿した。

「…しかしその若いはだかの生命以外に、捧ぐべき何ものも持たなかった無数に多くの人々、これから花咲きはじめようとしていたこれらの人々が、戦場へと送られ、ぞくぞくと死んでいった。このことは不問に付せられてよいのであろうか。

ほんとうにもう沢山なぐらい死んだのだ!もうこの上だれも死んではならない!わたしはリヒャルト・デーメルが「種子を粉にひいてはならぬ」と言った偉大な人のことを思い起こしてほしいと思う。」

1918年11月、皇帝ヴィルヘルム2世は退位して亡命、臨時政府は休戦協定に調印し、世界大戦は終結した。

ケーテは子を喪った母としてだけではなく、世界の悲しみを正面から受け止めることを強く自分に課すようになる。

1917年2月

私は息子たちのかわりに死のうと望んだことがあるが、それは息子たちへの愛からであった。ペーターの望みはもっと大きかった。かれは一人の人間への愛からではなく、理想への愛のために、使命のために死んだ。

力はわたしの必要なものである。ペーターの後継者として、わたしにとっては、唯一の尊いものに思われる。力、それはいわば生命である。それによって挫折することなく、訴えることなく、泣くことなく、強力に自分の仕事をすることが出来る…

1920年2月26日

世界の悲しみをみつめている一人の人間のデッサンをつくろうと思う。それはイエスにかぎったことであろうか。死が子供らをつかんでいる画にも、背後に世界の悲しみを見つめている一人の女が座っている…

表現者、芸術家としての技能を持つケーテには力があった。戦前から貧困や虐殺を直視し、ダイナミックに表現する力が彼女にはあった。ケーテは、世界をまっすぐに見つめる者として、そして子供達の命を我が身を盾にして守る母として、作品に昇華していった。

ケーテの初期の作品より

農民戦争

戦場

⑶作品に力をそそぎ

長い年月を費やして製作したペーターの記念碑がいよいよ完成し、ペーターの埋葬されている墓地に設置されることになった。それはペーターの像ではなく、我が子を喪った父と母の悲しみと戦没者への追慕を表す二体の像となった。像のちょうど目の前のプレートの下にペーターが眠っている。様々な葛藤、模索を乗り越え、たくさんの涙の上に創り上げた、母と父の悲しみの結晶のような作品である。

現地設置工事の翌朝、小雨の中、ケーテと夫はもう一度彫像を見に行った。

ようやく像の完成を肌で感じた二人は、自分たちの姿である像の背中を撫でて、泣いた。

ペーターの古い墓を間にはさんで…

以下、ケーテの作品を紹介します。

1934年

「御手に抱かれ安らかに憩いたまえ」

「レリーフには、母親のおおきな二つの手が見えています。母は、天に召される者をマントで包んでいます。召される者は顔しか見えませんが、そのマントをもっと身近に引き寄せようとしています」

ケーテの妹リーゼの夫が亡くなったとき、その墓碑のためにリーゼが依頼したものだった。

兄コンラート夫妻、妹リーゼ夫妻、ケーテ夫妻のための共同の墓のための墓碑となる。

1936年

「ふたりの子供を抱く女」

命がけで子を守ろうとする母。

ハンスの妻オッティリーにおくられた。ハンスには長男ペーターと女の子の双子、のちに次男アルネが生まれる。孫のペーターは第2次大戦で戦死してしまう。

「ピエタ」

1937年10月22日「この日の夜にペーターは斃れた。…小さな彫刻の制作をする。それは、以前に、彫刻の習作用に、老人像をつくろうと、とりかかっていたものだ。それが、いま、なにかピエタのようなものになった。母は座り、膝の間には、死んで横たわっている息子。そこにあるのは、もはや哀しみではなく、深く沈んだ思い。」

⑷生きたい意志と老い

第2次大戦開戦。

ベルリンは空爆により壊滅的な被害を受け、ケーテの家も息子たちの家も焼失した。ケーテは戦争の悲劇と、自らの老いをどうすることもできず、悲しみのなかで亡くなった。表現者として生きてきた彼女にとって、老いは感性も表現力も衰えさせるものとなり、思うような制作できなくなったことに非常に苦しんだ。

自らを葬るイメージをスケッチしている。

ケーテはローゼッガーの詩を引いている。

夜、子供たちが、

きびしく寝床に呼ばれるように、

主はわたしを黙々と

暗い洞窟へと導き給う。

わたしの楽しみは生きること!

だが神の思召は

わたしが眠りにつくこと。

ケーテのなかでも生きたい意志は強く、最晩年はハンスにしきりに会いたがる。かつては、亡くなったペーターに会いたがっていたケーテだったが、命が終わろうとする頃になって、生きている息子ハンスに会いたがるようになる。

戦争末期のこと、息子に会う願いは叶わぬまま、ケーテは亡くなった。そのおよそ半月後にドイツは降伏した。

ケーテの葬儀は寂しいものであったが、自らの作品「御手にいだかれ安らかに憩いたまえ」のレリーフの元に埋葬された。

ケーテ・コルヴィッツは、二つの大戦を生き、この残忍な世界から目をそらさず、体制にひるむことなく、表現者として強く生きてきた。最大の悲しみはやはり、息子を戦死させてしまったことだったろう。彼を止めることができず、行かせてしまったこと。そして晩年に直面する老い。

社会主義者でもあった彼女は、(前出)ニコライ2世の穏やかな父性とは真逆で、身体を盾に子供らを護る強い母そのものであろうとした。

息子を差し出せなかった父、差し出して死なせてしまった母。宗教的な宿命論に絡め取られた皇帝、宗教心はないものの十字架の傍のマリアのごとき苦しみを身に受け、敢然と悲しみに向き合い作品に具現する彫刻家。宗教的な背景が異なるので単純比較は危険だが、あの困難な時代を、各人はそれぞれの苦難におそわれ、耐えねばならなかった。

息子の死は、足元が崩れるかのような衝撃だっただろう。ただそれは予見できていた。にもかかわらず彼を行かせてしまった自分に、いたたまれぬ後悔。

この悲しみ、ピエタのマリアと同じ悲しみに、ヨーロッパ全土の非常に多くの母たちが、襲われた時代だった。

stabatmater

Vivaldi

Vivaldi

stabat mater

dorarosa

iuxta

crucem

lacrimosa,

dum

pendebat

Filius

御母は悲しみに暮れ

涙にむせびて御子のかかりし

十字架のもとに佇んでいた。

嘆き、憂い、

悲しめるその魂を

剣が貫いた。

おお、神のひとり子の

祝されし御母の

悲しみと傷のほどはいかばかりか。

御子が罰を受けるのを

見ていた慈愛深き御母の

悲しみと苦しみはいかばかりか。