LDの教育 学校におけるLDの判断と指導 上野一彦他 日本文化科学社 2001 ¥3500 先日本屋さんで買った本を 5月6月の講義の下準備で読み始めた。アメリカでLD児童の対応のスローガンが 「クリニックからクラスへ」ということらしい。

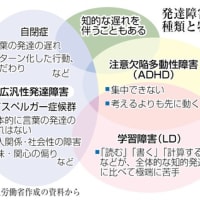

このBlogでもよくコメントするが,学校で授業について行けない 落ち着かず席にじっと座ってない 友人関係が全く作れない・・・そんな子が6%いると 文部省が発表している。

あくまでも教育関係者で行った調査だ。

その調査をもとに特別支援教育が平成19年度から完全に実施される。もう1年もない。

しかしまだ沖縄での話なのか,学校からはすぐに病院を紹介される。

病院を紹介したらハイおしまい そんな印象さえある。

担任が診察に付き添うこともあれば,全く無関心なときもある。

自分はADHDの児童を以前担任したから大丈夫ですという先生ほどボクらは危険だな・・・と思う。

さて本書は4年前の調査から特別支援教育を法案化する手前に執筆されている。

担当者は教育関係者ばかりだ。そこがポイントだろう。

チャートで描かれている図を文章にしますが

1)保護者もしくは担当教員からの申し出

2)校内委員会(気づきの委員会)

対象:配慮指導ニーズをもつ全ての子

役割:校内での理解と対応

構成員:校長・教頭・通常学級の担当教員

特別支援教育にかかわる教員,養護教諭

全校的協力体制の中での担任を中心とした指導

3)より専門的な判断にもとづいた支援指導の必要性が認められる場合,保護者の同意による学校からの申し出

4)専門委員会による判断(教育委員会が窓口)

対象:専門的指導ニーズをもつLDの疑いのある子

役割:LDかどうかの判断

具体的支援指導に関するアドバイス

支援過程で生じるさまざまな問題や教育指導効果などについての質問の回答

構成員:LDに関する専門的知識を有する以下の者:

教育委員会の職員,特別支援教育の担当教員

通常学級の担当教員,心理学の専門家,医師など

専門委員会の意見をふまえた指導体制による対応

以上がチャート図で描かれている。

日頃blogで僕が述べていることはこのようなことだ!!

ボクが描いても誰も相手にしてくれないので,日本LD教育の第一人者の本から抜粋した。

要はLD,ADHDというラベリング作業が必要なのでなく,学校で落ち着かない子に対して学校全体で

どのように理解し対応していくのかが先決だという話。

更に専門的な意見を必要とするにも,教育のことなので教育委員会が中心で医師を嘱託し議論を進めていくべきだろう。

ふぁみめとかひとつの民間クリニックに,「じゃああっちに行ってみたら・・・」という方法はいい加減すぎるのだ。

教育と医療と福祉との連携を今年で一歩進めていこうと考えている次第です。

教員の文句を34000回言うよりは,教育委員会で課長級の人と話す方が 5cmは進歩することだろう。

そこにはNPO法人 ぺあ・さぽーと の協力が必要なのは言うまでもない。

現状のクリニックから当たり前のクラスへ というアメリカのスローガンもそろそろ教育過疎地沖縄でも実践する手段を考えていく時代になった。(していかないといけない)

ADHDアンケート

リンク先は ADHD団体への調査で 学校や社会の理解がとぼしくつらい学校生活を送った・・・そんな結果が報道されています。

このBlogでもよくコメントするが,学校で授業について行けない 落ち着かず席にじっと座ってない 友人関係が全く作れない・・・そんな子が6%いると 文部省が発表している。

あくまでも教育関係者で行った調査だ。

その調査をもとに特別支援教育が平成19年度から完全に実施される。もう1年もない。

しかしまだ沖縄での話なのか,学校からはすぐに病院を紹介される。

病院を紹介したらハイおしまい そんな印象さえある。

担任が診察に付き添うこともあれば,全く無関心なときもある。

自分はADHDの児童を以前担任したから大丈夫ですという先生ほどボクらは危険だな・・・と思う。

さて本書は4年前の調査から特別支援教育を法案化する手前に執筆されている。

担当者は教育関係者ばかりだ。そこがポイントだろう。

チャートで描かれている図を文章にしますが

1)保護者もしくは担当教員からの申し出

2)校内委員会(気づきの委員会)

対象:配慮指導ニーズをもつ全ての子

役割:校内での理解と対応

構成員:校長・教頭・通常学級の担当教員

特別支援教育にかかわる教員,養護教諭

全校的協力体制の中での担任を中心とした指導

3)より専門的な判断にもとづいた支援指導の必要性が認められる場合,保護者の同意による学校からの申し出

4)専門委員会による判断(教育委員会が窓口)

対象:専門的指導ニーズをもつLDの疑いのある子

役割:LDかどうかの判断

具体的支援指導に関するアドバイス

支援過程で生じるさまざまな問題や教育指導効果などについての質問の回答

構成員:LDに関する専門的知識を有する以下の者:

教育委員会の職員,特別支援教育の担当教員

通常学級の担当教員,心理学の専門家,医師など

専門委員会の意見をふまえた指導体制による対応

以上がチャート図で描かれている。

日頃blogで僕が述べていることはこのようなことだ!!

ボクが描いても誰も相手にしてくれないので,日本LD教育の第一人者の本から抜粋した。

要はLD,ADHDというラベリング作業が必要なのでなく,学校で落ち着かない子に対して学校全体で

どのように理解し対応していくのかが先決だという話。

更に専門的な意見を必要とするにも,教育のことなので教育委員会が中心で医師を嘱託し議論を進めていくべきだろう。

ふぁみめとかひとつの民間クリニックに,「じゃああっちに行ってみたら・・・」という方法はいい加減すぎるのだ。

教育と医療と福祉との連携を今年で一歩進めていこうと考えている次第です。

教員の文句を34000回言うよりは,教育委員会で課長級の人と話す方が 5cmは進歩することだろう。

そこにはNPO法人 ぺあ・さぽーと の協力が必要なのは言うまでもない。

現状のクリニックから当たり前のクラスへ というアメリカのスローガンもそろそろ教育過疎地沖縄でも実践する手段を考えていく時代になった。(していかないといけない)

ADHDアンケート

リンク先は ADHD団体への調査で 学校や社会の理解がとぼしくつらい学校生活を送った・・・そんな結果が報道されています。