伊勢亀山城

2013/11/23

三重県亀山市のお城めぐり

岡本宗憲が関氏の古城を大改修して築いた居城

≪ お城の概要 ≫

城名: 伊勢亀山城

よみ: イセカメヤマ

別称: 亀山城・粉蝶城

所在地: 三重県亀山市本丸町

現状: 亀山公園・亀山神社・亀山市役所・亀山西小学校

築城年代: 天正十八年(1590)

築城者: 岡本下野守宗憲

形式: 平山城

遺構: 現存本丸多聞櫓・本丸三重櫓跡・二之丸帯曲輪・埋門・石坂門跡・太鼓櫓跡・太鼓門跡・東三之丸跡・大手門跡・江ヶ室門跡・神戸櫓跡・関見櫓跡・石垣・土塁

規模: 473m×327m、標高78m

文化財: 県指定史跡

訪城日: 2011/8/1・2013/11/23

≪ 訪城記 ≫

神戸城から伊勢亀山城へ向かう。

鈴鹿市文化会館の駐車場を出て商工会議所東交差点信号を右折、県道54号を西進、汲川原橋南詰信号を右折、汲川原橋を渡り、汲川原町信号を左折、国道1号東海道を西進、川合町信号から国道1号亀山バイパスを通り、羽若町交差点信号を左折して南下し、江ヶ室交番前信号を右折、亀山市役所前の三叉路を直進して亀山公園に入り、亀山神社前の公園駐車場に車を駐車する。

駐車場の北側に盛り上がった土塁跡があり、駐車場の東側へ歩いていくと、道の南側に亀山神社、その東側に現存多聞櫓と石垣が残っていて、道の北側の児童公園北隅に三重櫓跡と、その東側に二の丸帯曲輪、埋門跡、復元された土塀がある。

多聞櫓の内部が無料公開されている。

多聞櫓東側に亀山城址碑、亀山市役所南側の池付近に石坂門跡と石井兄弟敵討の石碑がある。

亀山西小学校の東側通りには太鼓櫓跡と太鼓門跡、江ヶ室交番前信号付近が大手門跡、信号の西側付近が東三之丸跡、太鼓櫓跡から北の辻付近に江ヶ室門跡、神戸櫓跡、駐車場から西のテニスコート西南隅に関見櫓跡と亀山公園から亀山市役所付近に説明板がたくさんありわかりやすい。

≪ 歴 史 ≫

文永元年 (1264) 関実忠が致仕して関に帰り、若山の地に若山城を築く。

貞治六年(正平二十二年、 1367) 関盛政は領地を五人の子に分け与える。長男盛澄は神戸沢城を築いて神戸氏、次男盛門は国府城を築いて国府氏、三男盛繁は関本家を継いで亀山城(若山城)、四男盛宗は鹿伏兎城を築いて鹿伏兎氏、五男政実は川崎峯城を築いて峯氏を称する。

永禄十年 (1567) 織田信長が北伊勢に兵を出し高岡城に迫る。翌十一年(1568)、再び攻め寄せ、信長の三男信孝を神戸氏の養子とすることで和睦、関一族は信長に従うこととなる。

元亀二年 (1571) 長島一向一揆に関盛信が通じたため、信長は盛信を幽閉する。

天正十年 (1582) 神戸信孝が四国攻めを命じられ、関盛信も幽閉を許され従う。しかし、本能寺の変で信長が倒れたので亀山に帰り、長男一政を還俗させ後嗣とする。

天正十一年 (1583) 関盛信、一政父子が羽柴秀吉を訪れている隙に、柴田勝家に仕える次男盛清を推す岩間八左衛門が滝川一益の兵を亀山城(若山城)へ入れる。盛信は秀吉の援軍を得て、一益の将佐治新助が守る亀山城(若山城)を攻撃して奪還する。

天正十八年 (1590) 小田原攻めの功績で蒲生氏郷が松阪から会津へ移封となり、関一政も従って奥州白河へ移り、亀山城(若山城)には岡本下野守宗憲が城主となる。しかし、城が狭く腐朽がひどいため新城を築く。これが伊勢亀山城です。

慶長五年 (1600) 関ヶ原の役で岡本宗憲が西軍に味方したため領地を没収され、武蔵国瓶尻の三宅康貞が亀山城の守備をする。

慶長九年 (1604) 美濃国多良から関長門守一政が再び城主となる。

慶長十五年 (1610) 関一政が伯耆国黒坂城に移封となり、代わって三河国作手から松平忠明が入封する。

元和元年 (1615) 松平忠明が大坂城へ移り、亀山城は四日市代官水谷九左衛門光勝の預かりとなる。

元和五年 (1620) 三河国挙母から三宅康貞の子康信が入封する。

寛永九年 (1632) 幕府から堀尾忠晴が丹波亀山城の修築を命じられた際、伊勢亀山城と間違えて、康信の子康盛に天守閣を解体させ石垣の修理にかからせたところ、丹波亀山城の間違いと分かったが、以後、天守閣が再建されることはなかった。

寛永十三年 (1636) 三河国西尾城主本多俊次が入封して、櫓などの大修築を行い三重櫓を天守閣の代用とした。

慶安四年 (1651) 石川昌勝が入封する。

寛文九年 (1669) 板倉重常が入封し、重冬、重治と続く。

宝永七年 (1710) 松平乗邑が入封する。

享保二年 (1717) 再び板倉重治が入封する。

延享元年 (1744) 板倉勝澄が備中国松山城へ移り、代わって備中国松山城から石川総慶が亀山城となり、十一代世襲して明治維新まで続く。

≪ 写 真 ≫

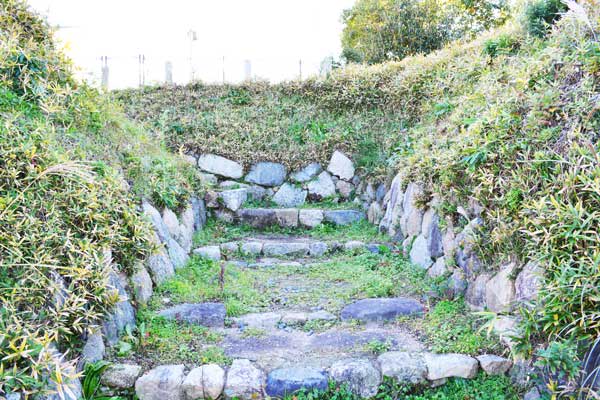

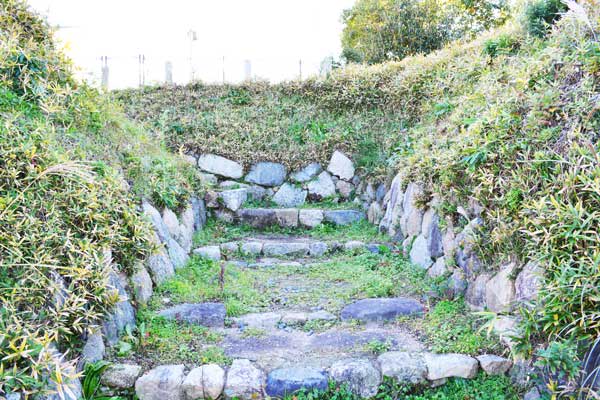

亀山公園駐車場北側の土塁跡

三重櫓跡

復元された二之丸帯曲輪の埋門

現存多聞櫓

亀山神社

亀山城址碑

石坂門跡と石井兄弟敵討の碑

南からの多聞櫓と石垣

亀山中学校からの多聞櫓

太鼓門跡

東三之丸跡

太鼓櫓跡

江ヶ室門・神戸櫓跡

復元された二之丸帯曲輪の土塀

関見櫓跡

現地伊勢亀山城平面図(リンク付サムネイル)

≪ アクセス ≫

<公共交通機関>

JR関西本線亀山駅から徒歩約10分。

<車>

東名阪道亀山ICを降りて国道1号亀山バイパスを東進、羽若町交差点信号を右折して南下し、江ヶ室交番前信号を右折、亀山市役所前の三叉路を直進して亀山公園に入り、亀山神社前に公園駐車場がある。

≪ 位置図 ≫

亀山城多聞櫓

紹介したお城の数 156城

2013/11/23

三重県亀山市のお城めぐり

岡本宗憲が関氏の古城を大改修して築いた居城

≪ お城の概要 ≫

城名: 伊勢亀山城

よみ: イセカメヤマ

別称: 亀山城・粉蝶城

所在地: 三重県亀山市本丸町

現状: 亀山公園・亀山神社・亀山市役所・亀山西小学校

築城年代: 天正十八年(1590)

築城者: 岡本下野守宗憲

形式: 平山城

遺構: 現存本丸多聞櫓・本丸三重櫓跡・二之丸帯曲輪・埋門・石坂門跡・太鼓櫓跡・太鼓門跡・東三之丸跡・大手門跡・江ヶ室門跡・神戸櫓跡・関見櫓跡・石垣・土塁

規模: 473m×327m、標高78m

文化財: 県指定史跡

訪城日: 2011/8/1・2013/11/23

≪ 訪城記 ≫

神戸城から伊勢亀山城へ向かう。

鈴鹿市文化会館の駐車場を出て商工会議所東交差点信号を右折、県道54号を西進、汲川原橋南詰信号を右折、汲川原橋を渡り、汲川原町信号を左折、国道1号東海道を西進、川合町信号から国道1号亀山バイパスを通り、羽若町交差点信号を左折して南下し、江ヶ室交番前信号を右折、亀山市役所前の三叉路を直進して亀山公園に入り、亀山神社前の公園駐車場に車を駐車する。

駐車場の北側に盛り上がった土塁跡があり、駐車場の東側へ歩いていくと、道の南側に亀山神社、その東側に現存多聞櫓と石垣が残っていて、道の北側の児童公園北隅に三重櫓跡と、その東側に二の丸帯曲輪、埋門跡、復元された土塀がある。

多聞櫓の内部が無料公開されている。

多聞櫓東側に亀山城址碑、亀山市役所南側の池付近に石坂門跡と石井兄弟敵討の石碑がある。

亀山西小学校の東側通りには太鼓櫓跡と太鼓門跡、江ヶ室交番前信号付近が大手門跡、信号の西側付近が東三之丸跡、太鼓櫓跡から北の辻付近に江ヶ室門跡、神戸櫓跡、駐車場から西のテニスコート西南隅に関見櫓跡と亀山公園から亀山市役所付近に説明板がたくさんありわかりやすい。

≪ 歴 史 ≫

文永元年 (1264) 関実忠が致仕して関に帰り、若山の地に若山城を築く。

貞治六年(正平二十二年、 1367) 関盛政は領地を五人の子に分け与える。長男盛澄は神戸沢城を築いて神戸氏、次男盛門は国府城を築いて国府氏、三男盛繁は関本家を継いで亀山城(若山城)、四男盛宗は鹿伏兎城を築いて鹿伏兎氏、五男政実は川崎峯城を築いて峯氏を称する。

永禄十年 (1567) 織田信長が北伊勢に兵を出し高岡城に迫る。翌十一年(1568)、再び攻め寄せ、信長の三男信孝を神戸氏の養子とすることで和睦、関一族は信長に従うこととなる。

元亀二年 (1571) 長島一向一揆に関盛信が通じたため、信長は盛信を幽閉する。

天正十年 (1582) 神戸信孝が四国攻めを命じられ、関盛信も幽閉を許され従う。しかし、本能寺の変で信長が倒れたので亀山に帰り、長男一政を還俗させ後嗣とする。

天正十一年 (1583) 関盛信、一政父子が羽柴秀吉を訪れている隙に、柴田勝家に仕える次男盛清を推す岩間八左衛門が滝川一益の兵を亀山城(若山城)へ入れる。盛信は秀吉の援軍を得て、一益の将佐治新助が守る亀山城(若山城)を攻撃して奪還する。

天正十八年 (1590) 小田原攻めの功績で蒲生氏郷が松阪から会津へ移封となり、関一政も従って奥州白河へ移り、亀山城(若山城)には岡本下野守宗憲が城主となる。しかし、城が狭く腐朽がひどいため新城を築く。これが伊勢亀山城です。

慶長五年 (1600) 関ヶ原の役で岡本宗憲が西軍に味方したため領地を没収され、武蔵国瓶尻の三宅康貞が亀山城の守備をする。

慶長九年 (1604) 美濃国多良から関長門守一政が再び城主となる。

慶長十五年 (1610) 関一政が伯耆国黒坂城に移封となり、代わって三河国作手から松平忠明が入封する。

元和元年 (1615) 松平忠明が大坂城へ移り、亀山城は四日市代官水谷九左衛門光勝の預かりとなる。

元和五年 (1620) 三河国挙母から三宅康貞の子康信が入封する。

寛永九年 (1632) 幕府から堀尾忠晴が丹波亀山城の修築を命じられた際、伊勢亀山城と間違えて、康信の子康盛に天守閣を解体させ石垣の修理にかからせたところ、丹波亀山城の間違いと分かったが、以後、天守閣が再建されることはなかった。

寛永十三年 (1636) 三河国西尾城主本多俊次が入封して、櫓などの大修築を行い三重櫓を天守閣の代用とした。

慶安四年 (1651) 石川昌勝が入封する。

寛文九年 (1669) 板倉重常が入封し、重冬、重治と続く。

宝永七年 (1710) 松平乗邑が入封する。

享保二年 (1717) 再び板倉重治が入封する。

延享元年 (1744) 板倉勝澄が備中国松山城へ移り、代わって備中国松山城から石川総慶が亀山城となり、十一代世襲して明治維新まで続く。

≪ 写 真 ≫

亀山公園駐車場北側の土塁跡

三重櫓跡

復元された二之丸帯曲輪の埋門

現存多聞櫓

亀山神社

亀山城址碑

石坂門跡と石井兄弟敵討の碑

南からの多聞櫓と石垣

亀山中学校からの多聞櫓

太鼓門跡

東三之丸跡

太鼓櫓跡

江ヶ室門・神戸櫓跡

復元された二之丸帯曲輪の土塀

関見櫓跡

現地伊勢亀山城平面図(リンク付サムネイル)

≪ アクセス ≫

<公共交通機関>

JR関西本線亀山駅から徒歩約10分。

<車>

東名阪道亀山ICを降りて国道1号亀山バイパスを東進、羽若町交差点信号を右折して南下し、江ヶ室交番前信号を右折、亀山市役所前の三叉路を直進して亀山公園に入り、亀山神社前に公園駐車場がある。

≪ 位置図 ≫

亀山城多聞櫓

紹介したお城の数 156城

| 三重の山城ベスト50を歩く |

| 福井 健二,竹田 憲治,中井 均 | |

| サンライズ出版 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます