http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20140930-567-OYT1T50119.html へのリンク

読売新聞2014年9月30日(火)17:42

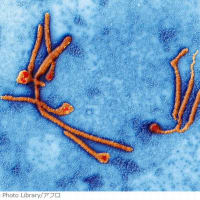

Q 火山ガスには何が含まれているのか。

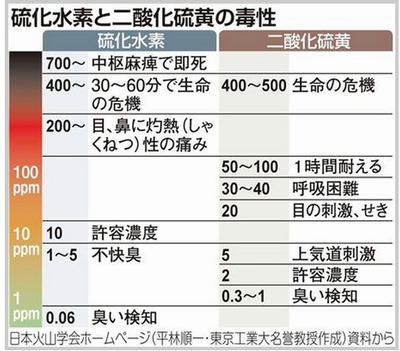

A 火山ガスは、マグマに溶けている成分が気体となって地表に放出されたものだ。水蒸気以外には、毒性のある塩化水素や二酸化硫黄、硫化水素、一酸化炭素などが含まれている。

Q 捜索活動での具体的な危険性は。

A 二酸化硫黄や硫化水素は空気に比べて重く、低地にたまりやすい特徴がある。風がない曇りの日は拡散しにくく、事故が起こりやすい。硫化水素は濃度が低ければ、「卵が腐ったような臭い」を感じるが、逆に高濃度の場合は臭気に気づかなくなる可能性が高まるという。

Q 吸い込むとどうなるのか。

A 呼吸器を刺激し、気管支炎や肺炎などを引き起こす。濃度が高く毒性が強い場合は、一定量を超えて吸い込むと死亡する恐れもある。ガスマスクをしていても防ぎきれないこともある。

御嶽山噴火 捜索の壁 硫化水素・二酸化硫黄「今後も噴出続く」http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20141002103.html へのリンク

産経新聞2014年10月2日(木)08:03

さまざまな困難が伴う御嶽山での捜索活動。中でも硫化水素や二酸化硫黄などの火山性の有毒ガスは活動に大きな影響を与える。専門家は「しばらく噴出が続く可能性が高い」としており、今後も捜索隊への十分な対応が求められそうだ。

さまざまな困難が伴う御嶽山での捜索活動。中でも硫化水素や二酸化硫黄などの火山性の有毒ガスは活動に大きな影響を与える。専門家は「しばらく噴出が続く可能性が高い」としており、今後も捜索隊への十分な対応が求められそうだ。

過去には火山ガスによる死亡事故も少なくない。平成22年6月に青森県の八甲田山で山菜採りをしていた女子中学生が、9年には福島県の安達太良(あだたら)山を登山中の女性4人が硫化水素を吸い死亡する事故が発生。12年に噴火した三宅島(東京都)では二酸化硫黄の噴出が続き、全島避難した住民の帰還に影響を与えた。

火山ガスに詳しい産業技術総合研究所の風早康平・深部流体研究グループ長によると、二酸化硫黄は地下のマグマから直接噴出し、そこで水蒸気と反応すると硫化水素が発生。その際に、周辺温度が高いと二酸化硫黄の割合が、低いと硫化水素の割合が高くなる。

気象庁が9月29日に山頂から離れた噴煙の下で大気を分析したところ、御嶽山山頂付近の火口では、1日千トン前後の二酸化硫黄を噴出しているとの分析結果が出た。風早氏によると、御嶽山同様、噴火警戒レベルが「3」の桜島(鹿児島市)と同等の噴出量だという。風早氏は「火口の温度を観測してみなければ分からないが、少なくとも二酸化硫黄と同量の硫化水素が発生している可能性がある」と指摘する。

温泉地に特有の腐った卵のような臭いを放つ硫化水素に対し、せき込むような刺激臭がある二酸化硫黄。国立保健医療科学院の石峯康浩上席主任研究官(災害医学)によると、硫化水素は血中で酸素を運ぶ役割の赤血球と結びつきやすい性質を持っており、低酸素症による意識障害を発症、二酸化硫黄はのどや気道などを刺激し呼吸器障害を引き起こす。いずれも、高濃度なら死に至る。

風早氏は「現在のガスの放出量を考えると、山頂部での捜索は、かなり支障がある状態だろう」と推測。石峯氏は「捜索時はガス成分に対応したフィルターがついた防毒マスクを使用するのが望ましい」という。

今後はどうなるのか。「現段階での予測は難しいが、ガスの噴出が急に止まることは考えづらい」。風早氏はこう分析した上で「火山活動が終わってもガスの噴出は続くことがあるので、山頂部は注意を払わなければならない状態が続くだろう」と話している。

御嶽山噴火 捜索作業に立ちふさがる火山ガス、過去に死亡事故も 専門家は「今後も噴出続く」http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20141001606.html へのリンク

産経新聞2014年10月1日(水)20:23

さまざまな困難が伴う御嶽山での捜索活動。中でも硫化水素や二酸化硫黄などの火山性の有毒ガスは活動に大きな影響を与える。専門家は「しばらく噴出が続く可能性が高い」としており、今後も捜索隊への十分な対応が求められそうだ。

さまざまな困難が伴う御嶽山での捜索活動。中でも硫化水素や二酸化硫黄などの火山性の有毒ガスは活動に大きな影響を与える。専門家は「しばらく噴出が続く可能性が高い」としており、今後も捜索隊への十分な対応が求められそうだ。

過去には火山ガスによる死亡事故も少なくない。平成22年6月に青森県の八甲田山で山菜採りをしていた女子中学生が、9年には福島県の安達太良(あだたら)山を登山中の女性4人が硫化水素を吸い死亡する事故が発生。12年に噴火した三宅島(東京都)では二酸化硫黄の噴出が続き、全島避難した住民の帰還に影響を与えた。

火山ガスに詳しい産業技術総合研究所の風早康平・深部流体研究グループ長によると、二酸化硫黄は地下のマグマから直接噴出し、そこで水蒸気と反応すると硫化水素が発生。その際に、周辺温度が高いと二酸化硫黄の割合が、低いと硫化水素の割合が高くなる。

気象庁が9月29日に山頂から離れた噴煙の下で大気を分析したところ、御嶽山山頂付近の火口では、1日千トン前後の二酸化硫黄を噴出しているとの分析結果が出た。風早氏によると、御嶽山同様、噴火警戒レベルが「3」の桜島(鹿児島市)と同等の噴出量だという。風早氏は「火口の温度を観測してみなければ分からないが、少なくとも二酸化硫黄と同量の硫化水素が発生している可能性がある」と指摘する。

温泉地に特有の腐った卵のような臭いを放つ硫化水素に対し、せき込むような刺激臭がある二酸化硫黄。国立保健医療科学院の石峯康浩上席主任研究官(災害医学)によると、硫化水素は血中で酸素を運ぶ役割の赤血球と結びつきやすい性質を持っており、低酸素症による意識障害を発症、二酸化硫黄はのどや気道などを刺激し呼吸器障害を引き起こす。いずれも、高濃度なら死に至る。

風早氏は「現在のガスの放出量を考えると、山頂部での捜索は、かなり支障がある状態だろう」と推測。石峯氏は「捜索時はガス成分に対応したフィルターがついた防毒マスクを使用するのが望ましい」という。

今後はどうなるのか。「現段階での予測は難しいが、ガスの噴出が急に止まることは考えづらい」。風早氏はこう分析した上で、「火山活動が終わってもガスの噴出は続くことがあるので、山頂部は注意を払わなければならない状態が続くだろう」と話している。