http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO004347/20140819-OYTAT50004.html へのリンク

2014年08月18日

読売新聞

政府が進める日本近海の海底資源開発計画で、独立行政法人「海洋研究開発機構」(本部・神奈川県横須賀市)の取り組みが本格化している。ロボットで資源を探す手法に加え、資源ができる化学的な仕組みを解明し、鉱床の在りかを予測する研究を新たに進めている。(増田弘治)

◇高性能ロボット

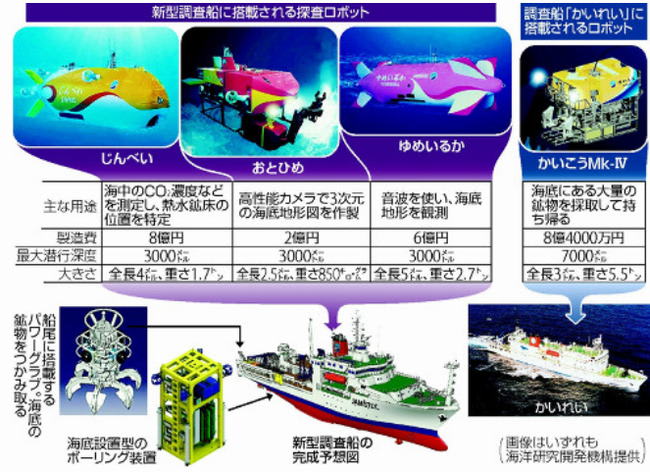

開発されたロボットは、「じんべい」「ゆめいるか」「おとひめ」「かいこうMk―4」の4基。

じんべいとゆめいるかはリチウムイオン電池を積み、それぞれ「10時間以上」「最大16時間」という長時間の連続潜航ができる。

金や銀、希少金属が溶け込んだ高温高圧の地下水が海底から噴き出して築かれる「熱水鉱床」がある海域は二酸化炭素(CO2)濃度が高い。じんべいは、CO2濃度と水の酸性度を同時に測定する装置で鉱床を探す。

ゆめいるかは、機体の前後にX字形の翼を持ち、海底に対し常に平行に進み、数百メートル先にある野球の硬式ボールの個数を数えられるほどの観測精度を誇る音波測定装置で海底地形を探る。

おとひめが作る海底の立体画像は1センチ以下の物体を精密に映し出す。

これら3基は、三菱重工下関造船所(山口県下関市)で建造中で、2016年春に完成する予定の新型調査船に搭載される予定だ。

また、かいこうMk―4は、現役の調査船「かいれい」に搭載される。強力な油圧装置で作動、250キロ・グラムの鉱物塊を持ち上げるロボットアームが特徴で、自分の位置を正確に把握して自動航行できる機能もある。

◇化学反応捉える手法も

こうしたロボットなどを使った手法とは別に、海洋機構では、「海底資源研究開発センター」を発足させ、海底の化学反応をキャッチし、資源を探す研究に取り組んでいる。

同センターの鈴木勝彦上席研究員は「堆積物に厚く覆われて酸素濃度が低い海底地層にある熱水鉱床で、鉱物の厚みを増す化学反応が進みやすいことがわかってきた」と説明。「酸化鉄が海水中の元素を吸着して海底に降り積もってできたのが(電子製品の性能向上に不可欠な物質)レアアースを豊富に含む泥の層で、水中の酸化鉄濃度を上げた過去の火山活動が探査の重要な目標になる」と話す。

海底資源の鉱床は、100万年単位の時間を経て生まれるという。海洋機構のスーパーコンピューターは、太古の海洋の様子を再現できる。

鈴木さんらは、はるか昔に鉱床を形作る化学反応が強く進んでいた海域を再現実験で特定できれば、海底資源の探査が飛躍的に進むと考えている。

◇希少鉱物大量に眠る

日本を取り巻く広大な海洋の底には、希少な鉱物やエネルギー資源が大量に眠っている。

熱水鉱床のほか、メタンガス(天然ガス)と水が結晶化し「燃える氷」と呼ばれるメタンハイドレート、マンガンやコバルト、ニッケルを含む球状の鉱石に海底が覆われる海域もある。

小笠原諸島・南鳥島沖水深5600メートルの海底では2012年、レアアースを含む泥の層が見つかった。厚さ10メートルに及ぶ層は陸上の鉱床をしのぐ濃度の物質を含むという。

政府は、08年の「海洋基本計画」で海底資源開発を国家施策としたが、資源量を推定する基礎データはほとんど得られていない。