前記の解析編1で基本的な方法を書いた。あくまでも、実際の値とどれくらい整合するかは、今後の課題だと思っている。

とはいえ、データも無しに傾向も語れないので、7MHz-14MHzの様々なアンテナ長で傾向を調べてみた。

その結果が下図だ。

垂直エンドフェッドアンテナ(表から言えること)

- 接地抵抗の問題はあるが、1/4λから1/2λ長までの垂直アンテナの利得変化は少ない。しかし、打ち上げ角は、徐々に低くなってくる。

- 1/2λから5/8λにかけては、利得の増加が見られる。しかし、放射パターンは、歪な形になっていく。

- 93%前後の垂直アンテナの放射パターン・打ち上げ角はDXには向いていると考えられる。逆に言うならば、国内通信(常用3-500Km)には向いていない。

- 一方、国内通信は、打ち上げ角25度~90度、常用500Km付近ならば45度以上であり、26.4度にピークを持つ1/4λGPが国内通信に有効なのも頷ける。しかし、天頂方向への放射は少なく、超近距離には向かない。

- そこで垂直アンテナを50%程度折り曲げて水平エレメントにすると遠近両用のオールマイティなアンテナに変身する。

- 水平に折り曲げるとアンテナのインピーダンスは低下する。

- LCマッチは、GND接地側の素子の特性値変化が大きくなる。

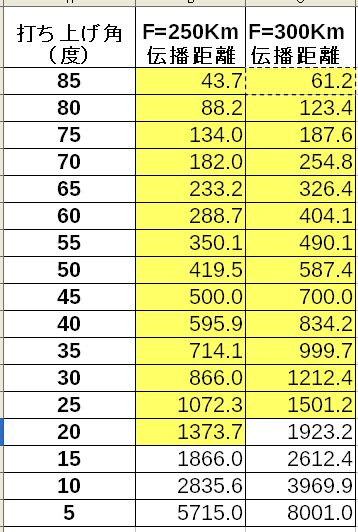

F層の1ホップの距離は下記の通り。

自局の位置と交信したい、サービスしたい地域との距離を考えて、打ち上げ角を算出し、アンテナの選択と設営方法を決定する必要ありか?

当然だよね。

一応調べると、常置場所(神奈川)からの距離は、沖縄1500Km、大分750Km、岡山500Km、大阪360Km、大田区40Km、小笠原950Km、山形370Km、札幌870Kmなので、沖縄でも20度ちょっと九州・北海道ならば30度程度だなあ。

この角度ならば常用距離は、高さの低い、水平ダイポールアンテナで十分届く範囲だ。