推理小説の始祖[*1]ともされるエドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe)が生んだ世界最初の名探偵と言われるオーギュスト・デュパン(C. Auguste Dupin)は『モルグ街の殺人(1841)[The Murders in the Rue Morgue]』『マリー・ロジェの謎(1842-43)[The Mystery of Marie Rogêt]』『盗まれた手紙(1844)[The Purloined Letter]』の3作品に登場します。

『モルグ街の殺人』[Ref-1]はデュパンがデビューした事件ですが、前に紹介した『盗まれた手紙』に比べると意外に読みにくいかも知れません。というのも冒頭に余計なおしゃべり、いわゆるペダンチック(衒学的/pedantic)な文章が続くからです。それも「分析的知性とは」というような、まるで科学哲学本みたいな文章が続きます。『盗まれた手紙』にも同じく衒学的文章はありますが、それは事件解決後に推理を語る過程でのことなので、気になりにくいだろうと思えます。私は『モルグ街の殺人』は子供の頃に読んでいますが、どうもそれは子供向けに冒頭の衒学的部分はカットされていたらしく思えます。

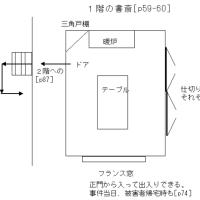

ペダンチックな名探偵と言えばヴァン・ダインが生んだファイロ・ヴァンスがよく引き合いにだされます。また日本の三大奇書とされるもののひとつ、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』(1935)の法水麟太郎(のりみず・りんたろう)などもなかなかにペダンチックなおしゃべりをします。実はポワロやクイーンもファイロ・ヴァンスほどではないにせよ、周囲の人間を煙に巻くようなおしゃべりをしますから、これはもう名探偵という人種の習性かも知れません。しかしデュパン3部作では、語り手の"私"も地の文でペダンチックなおしゃべりを展開します。"私"は「ある目的があってパリにいた」ときに、デュパンと「モンマルトル街の灰暗(ほのぐら)い図書館において」出会った人物です。「二人がたまたま同じ稀覯書(きこうしょ)を探していたため、たちまち親密になった」とのことで、意気投合して「パリ滞在中、二人はいっしょに住むことになった」のです。うーむ、男2人で引きこもり生活ですか。ゴッホとゴーギャンの共同生活などという有名な話もありますが。なお本事件の被害者も母娘2人の隠遁生活でした。

このようにデュパンと同じくらいペダンチックな嗜好の"私"だからでしょうか、後続の多くの推理小説のワトソン役達とは違い、デュパンの推理過程でも結構対等に口をだしています。そんな"私"が展開するのは、チェス、チェッカー、ホイストを題材とした分析的知性についての話ですので、ゲーム好きの人にはあるいはおもしろいかも知れません。

「思索的知性の高度な能力は、複雑で軽薄なチェスよりも、地味なチェッカーによって、遥かに多く養われるのである。」

「つまり十中八九までは、より明敏なプレイヤーがではなく、より注意力の強いプレイヤーが勝者となるのである。これに反してチェッカーでは、動きかたは単一だし、変化もほとんどないため、見落としをする可能性は減少し、単なる注意力は比較的不要なものになる。より優(すぐ)れた鋭敏さによってしか、優勢を得ることができないのである。」

うーん、チェスファンが読んだら怒りそうですが、なかなかユニークな発想です。もちろん「より注意力の強いプレイヤーが勝者となる」というのは事実ですが、それはチェスもチェッカーも同じことで、ポーの言う「思索的知性の高度な能力」とか「鋭敏さ」が同等のプレイヤー同士の試合の場合だろうと思いますが。

「キリスト教世界随一のチェスのプレイヤーと言っても、結局最優秀のチェス・プレイヤーにすぎぬ。ところがホイストにおける熟達とは、頭脳と頭脳が闘いあうような、ホイストよりも重要なあらゆる仕事で成功できる能力を意味するのである。」

これはさらに詳しく述べられていますが、要約すると他のプレイヤーの表情や仕草から手の内のカードを推測する能力のことを言っています。単なる人工的なゲーム上の論理能力以外の能力が必要と言っているのですね。

ここでホイストが引き合いに出されるのはまさにこの時代ならではです。これがポワロの時代になると圧倒的にコントラクト・ブリッジになります。後者はホイストから派生したゲームですが、ウィキペディアの記事によればプレイの前に競り合って切札を決めるオークション(auction)が導入されたのは1905年、4人のうち一人の手を開くダミー(dummy)が導入されたダミー・ホイストの一種のビリッチ(biritch)が知られたのさえ1886年刊行の冊子によるそうですから、本事件の40年以上も後のことになります。

さて冒頭では分析的知性(The mental features discoursed of as the analytical)と呼ばれたものを持つ者(デュパン)が使う方法は第2作『マリー・ロジェの謎』[Ref-2]の冒頭では"あの簡単な帰納推理(The simple character of those inductions)"と紹介されていますが[*2]、本作ではデュパンの口から「それは君が帰納推理ってものをぜんぜん誤解してる証拠だぜ(you must have misunderstood the nature of the inductions)」と紹介されています。原文の"induction"は単独の名詞では"帰納法"または"帰納"と訳されるのが一般的です。推理(inference)の方は本作では3カ所に現れ、"observations and inferences"などと観察との対比で使われていますが、丸谷才一は"推理"と"推論"の2つの訳語を使っています[Ref-3]。使い分けの基準は私には不明でした。

時に本作発表の2年後にジョン・スチュアート・ミル(1806-73)が「帰納の五つのカノン」というものを『論理学体系』の中で書いています。また10年少し前に天文学上の巨人ジョン・ハーシェル(1792-1871)(J.F.W.Herschel)が『自然哲学研究に関する予備的考察(1830)』(A preliminary discourse on the study of natural philosophy. Part of Dionysius Lardner's Cabinet cyclopædia)の中で「推理の規則」10カ条を書いています[Ref-4]。むろん帰納というものがそれまでに多くの人々に使われていたからこそ、これらの本でまとめることができたのであり、当時の読者には"induction"というのがちょっと知的雰囲気のモダンな感覚だったのかも知れません。まあポーについては専門家による膨大な研究があるようですから、正確なことを知りたい人は私の個人的思いつきなどよりそちらを調べてください。[Ref-1]の巻末には「E・A・ボー主要文献案内」と題するリストがあり、その量に圧倒されます。

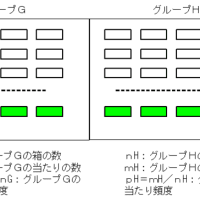

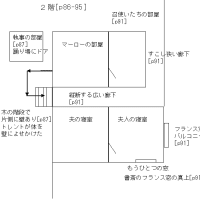

ここでちょっと定量的にみてみましょう。以下の各項目は私が勝手に定義したものです。3作ともRef-1の丸谷才一の日本語訳の行数を用いました。各行42文字ですが、段落の初めと終わりでは当然文字数の少ない行があります。

モルグ街 [892行]

マリ-・ロジェ [1246行]

盗まれた手紙 [507行]

デュパン初登場なので、語り手の"私"とデュパンの出会いから始まり人物紹介、特にその推理能力の一端の紹介があるのは必然ですが、全体の8%強がストーリーとあまり関係のない知性談義というのも、現代感覚からすると多いですね。ポーは他の作品でも長い前置きを置くことはよくあり、『天邪鬼』[Ref-5]という犯罪心理作品ではなんと全体の63%が前置きでした! これは43文字*172行というショートショートの長さの作品です。

----------------------

Ref-1) 丸谷才一(訳) 収録: 『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/6/23) ISBN-13: 978-408-761042-0

Ref-2) 青空文庫『マリー・ロジェエの怪事件』佐々木直次郎(訳)

Ref-3) 英語原文は以下のサイトを参考にした。

3-a) [http://poestories.com/read/murders]

3-b) [http://www.eapoe.org/works/tales/rogetb.htm]

3-c) [http://poestories.com/read/purloined]

Ref-4) 内井惣七 『科学哲学入門―科学の方法・科学の目的』世界思想社(1995/04) 「2.6 ミルにおける帰納と仮説」。なお内井惣七には『シャーロック・ホームズの推理学(講談社現代新書)』講談社 (1988/11)という、まさに"inductive inference"に関する著書もある。

Ref-5) 『ポオ小説全集4(創元推理文庫 522-4)』(1974/09/27)[ISBN:978-448852204-9]に収録。中野好夫(訳)。

----------------------

*1) エラリー・クイーン『クイーンの定員1』では、「第2章・始祖(The Founding Father)」というタイトルで『盗まれた手紙』が掲載されている。

*2)丸谷才一の訳( Ref-1収録)では「単純明快な帰納推理」である。

『モルグ街の殺人』[Ref-1]はデュパンがデビューした事件ですが、前に紹介した『盗まれた手紙』に比べると意外に読みにくいかも知れません。というのも冒頭に余計なおしゃべり、いわゆるペダンチック(衒学的/pedantic)な文章が続くからです。それも「分析的知性とは」というような、まるで科学哲学本みたいな文章が続きます。『盗まれた手紙』にも同じく衒学的文章はありますが、それは事件解決後に推理を語る過程でのことなので、気になりにくいだろうと思えます。私は『モルグ街の殺人』は子供の頃に読んでいますが、どうもそれは子供向けに冒頭の衒学的部分はカットされていたらしく思えます。

ペダンチックな名探偵と言えばヴァン・ダインが生んだファイロ・ヴァンスがよく引き合いにだされます。また日本の三大奇書とされるもののひとつ、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』(1935)の法水麟太郎(のりみず・りんたろう)などもなかなかにペダンチックなおしゃべりをします。実はポワロやクイーンもファイロ・ヴァンスほどではないにせよ、周囲の人間を煙に巻くようなおしゃべりをしますから、これはもう名探偵という人種の習性かも知れません。しかしデュパン3部作では、語り手の"私"も地の文でペダンチックなおしゃべりを展開します。"私"は「ある目的があってパリにいた」ときに、デュパンと「モンマルトル街の灰暗(ほのぐら)い図書館において」出会った人物です。「二人がたまたま同じ稀覯書(きこうしょ)を探していたため、たちまち親密になった」とのことで、意気投合して「パリ滞在中、二人はいっしょに住むことになった」のです。うーむ、男2人で引きこもり生活ですか。ゴッホとゴーギャンの共同生活などという有名な話もありますが。なお本事件の被害者も母娘2人の隠遁生活でした。

このようにデュパンと同じくらいペダンチックな嗜好の"私"だからでしょうか、後続の多くの推理小説のワトソン役達とは違い、デュパンの推理過程でも結構対等に口をだしています。そんな"私"が展開するのは、チェス、チェッカー、ホイストを題材とした分析的知性についての話ですので、ゲーム好きの人にはあるいはおもしろいかも知れません。

「思索的知性の高度な能力は、複雑で軽薄なチェスよりも、地味なチェッカーによって、遥かに多く養われるのである。」

「つまり十中八九までは、より明敏なプレイヤーがではなく、より注意力の強いプレイヤーが勝者となるのである。これに反してチェッカーでは、動きかたは単一だし、変化もほとんどないため、見落としをする可能性は減少し、単なる注意力は比較的不要なものになる。より優(すぐ)れた鋭敏さによってしか、優勢を得ることができないのである。」

うーん、チェスファンが読んだら怒りそうですが、なかなかユニークな発想です。もちろん「より注意力の強いプレイヤーが勝者となる」というのは事実ですが、それはチェスもチェッカーも同じことで、ポーの言う「思索的知性の高度な能力」とか「鋭敏さ」が同等のプレイヤー同士の試合の場合だろうと思いますが。

「キリスト教世界随一のチェスのプレイヤーと言っても、結局最優秀のチェス・プレイヤーにすぎぬ。ところがホイストにおける熟達とは、頭脳と頭脳が闘いあうような、ホイストよりも重要なあらゆる仕事で成功できる能力を意味するのである。」

これはさらに詳しく述べられていますが、要約すると他のプレイヤーの表情や仕草から手の内のカードを推測する能力のことを言っています。単なる人工的なゲーム上の論理能力以外の能力が必要と言っているのですね。

ここでホイストが引き合いに出されるのはまさにこの時代ならではです。これがポワロの時代になると圧倒的にコントラクト・ブリッジになります。後者はホイストから派生したゲームですが、ウィキペディアの記事によればプレイの前に競り合って切札を決めるオークション(auction)が導入されたのは1905年、4人のうち一人の手を開くダミー(dummy)が導入されたダミー・ホイストの一種のビリッチ(biritch)が知られたのさえ1886年刊行の冊子によるそうですから、本事件の40年以上も後のことになります。

さて冒頭では分析的知性(The mental features discoursed of as the analytical)と呼ばれたものを持つ者(デュパン)が使う方法は第2作『マリー・ロジェの謎』[Ref-2]の冒頭では"あの簡単な帰納推理(The simple character of those inductions)"と紹介されていますが[*2]、本作ではデュパンの口から「それは君が帰納推理ってものをぜんぜん誤解してる証拠だぜ(you must have misunderstood the nature of the inductions)」と紹介されています。原文の"induction"は単独の名詞では"帰納法"または"帰納"と訳されるのが一般的です。推理(inference)の方は本作では3カ所に現れ、"observations and inferences"などと観察との対比で使われていますが、丸谷才一は"推理"と"推論"の2つの訳語を使っています[Ref-3]。使い分けの基準は私には不明でした。

時に本作発表の2年後にジョン・スチュアート・ミル(1806-73)が「帰納の五つのカノン」というものを『論理学体系』の中で書いています。また10年少し前に天文学上の巨人ジョン・ハーシェル(1792-1871)(J.F.W.Herschel)が『自然哲学研究に関する予備的考察(1830)』(A preliminary discourse on the study of natural philosophy. Part of Dionysius Lardner's Cabinet cyclopædia)の中で「推理の規則」10カ条を書いています[Ref-4]。むろん帰納というものがそれまでに多くの人々に使われていたからこそ、これらの本でまとめることができたのであり、当時の読者には"induction"というのがちょっと知的雰囲気のモダンな感覚だったのかも知れません。まあポーについては専門家による膨大な研究があるようですから、正確なことを知りたい人は私の個人的思いつきなどよりそちらを調べてください。[Ref-1]の巻末には「E・A・ボー主要文献案内」と題するリストがあり、その量に圧倒されます。

ここでちょっと定量的にみてみましょう。以下の各項目は私が勝手に定義したものです。3作ともRef-1の丸谷才一の日本語訳の行数を用いました。各行42文字ですが、段落の初めと終わりでは当然文字数の少ない行があります。

モルグ街 [892行]

| 知性談義 | 8.7% |

| 推理エピソード | 14.1% |

| 事件 | 18.9% |

| 捜査 | 4.5% |

| 推理 | 38.7% |

| 犯人 | 15.0% |

マリ-・ロジェ [1246行]

| 前置き | 3.5% |

| 事件 | 4.8% |

| 要請と調査 | 17.9% |

| 推理1 | 31.8% |

| 推理2 | 38.1% |

| 2つの道 | 3.9% |

盗まれた手紙 [507行]

| 前置き | 2.0% |

| 要請と事件詳細 | 36.7% |

| 解決 | 8.9% |

| 推理 | 35.3% |

| 行動 | 17.2% |

デュパン初登場なので、語り手の"私"とデュパンの出会いから始まり人物紹介、特にその推理能力の一端の紹介があるのは必然ですが、全体の8%強がストーリーとあまり関係のない知性談義というのも、現代感覚からすると多いですね。ポーは他の作品でも長い前置きを置くことはよくあり、『天邪鬼』[Ref-5]という犯罪心理作品ではなんと全体の63%が前置きでした! これは43文字*172行というショートショートの長さの作品です。

----------------------

Ref-1) 丸谷才一(訳) 収録: 『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/6/23) ISBN-13: 978-408-761042-0

Ref-2) 青空文庫『マリー・ロジェエの怪事件』佐々木直次郎(訳)

Ref-3) 英語原文は以下のサイトを参考にした。

3-a) [http://poestories.com/read/murders]

3-b) [http://www.eapoe.org/works/tales/rogetb.htm]

3-c) [http://poestories.com/read/purloined]

Ref-4) 内井惣七 『科学哲学入門―科学の方法・科学の目的』世界思想社(1995/04) 「2.6 ミルにおける帰納と仮説」。なお内井惣七には『シャーロック・ホームズの推理学(講談社現代新書)』講談社 (1988/11)という、まさに"inductive inference"に関する著書もある。

Ref-5) 『ポオ小説全集4(創元推理文庫 522-4)』(1974/09/27)[ISBN:978-448852204-9]に収録。中野好夫(訳)。

----------------------

*1) エラリー・クイーン『クイーンの定員1』では、「第2章・始祖(The Founding Father)」というタイトルで『盗まれた手紙』が掲載されている。

*2)丸谷才一の訳( Ref-1収録)では「単純明快な帰納推理」である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます