おつかれさまです。

名著の誉れ高い「ビジョナリーカンパニー」シリーズ、第3弾が出ました。

私もすかさずゲット。週末の楽しみができました。

前2作が「ビジョナリーカンパニーとは」「ビジョナリーカンパニーはどうやって作られるのか」といったテーマで

展開しておりましたが、今回はズバリ、「衰退の法則」です。

■概要----------------------------------------------------------------------------------------------------------

「成功から生まれる傲慢」「規律なき拡大路線」「リスクと問題の否認」「一発逆転策の追及」「屈服と凡庸な企業への転落か消滅」ーー。

企業は、いつかは衰退する。それは偉大であった企業も例外ではない。

本書は、『ビジョナリー・カンパニー』『ビジョナリー・カンパニー2 飛躍の法則』で膨大な調査データから

「時代を超える生存の法則」と「良好な企業から偉大な企業への飛躍の法則」を導き出した在野の経営学者、ジェームズ・C・コリンズが、

一転して「衰退の法則」に着目、「衰退の5段階」としてまとめた。

取り上げられたのは、前記2冊で言及された60社の大企業のなかから、「衰退の五段階」を歩んだヒューレット・パッカード(HP)、メルク、

モトローラ、ラバーメイド、スコット・ペーパー、ゼニスなどの11社。

この11社を現時点で衰退していない同業の比較対象企業と比較し、どこが岐路となったのかを分析した。

衰退企業11社を選んだのが2008年の金融危機以前であったため、『ビジョナリー・カンパニー2』で飛躍企業として取り上げられ、

経済危機で国有化されたファニーメイ(連邦抵当金庫)は入っていないが、付録に「ファニーメイと2008年の金融危機」

として言及されている。

卓越したリーダーによって衰退パターンを逃れたケースもある。ルイス・ガースナーによって再建されたIBMや、

ニューコア、ノードストロームのケースが付録として収録されている。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

まずは、前2作をサクッっと振り返ってみましょうか・・・・。

■ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則

ビジョナリーカンパニーとは・・・・・・・

・社運を賭けた大胆な目標を設定する

・”二兎追うものは一途も得ず”では無く、二兎を追求する。

・カルトのような文化を有する

(ディスニーの魔法。従業員が受け入れられなければ追い払われる仕組み。)

・大量のものを試して、うまくいったものを残す

(15%ルール。仕事中15%の時間をやりたい事に費やす権利。)

・経営陣はその会社の生え抜きであり社外取締役は採用しない(他からCEOを招聘して上手く行くケースは極小。)

・永続企業にカリスマ指導者はいない。 普通の人達がビジョナリー・カンパニーを作り上げている。

・当面の目標を達成してもそれだけでは決して満足しない会社をいう。

そしてこれらを支えるブレない「基本理念」を維持し、進歩を促す「一貫性」を有すること。

ただし良い基本理念、というものは無く、その企業が決めたものを守り続けるだけ。

(相反する基本理念を掲げた企業が永続している)

■ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則

<7つのポイント>

「第五水準のリーダーシップ」

偉大な実績に飛躍した企業はすべて、決定的な転換の時期に第五水準の指導者に率いられていた。

第五水準の指導者は個人としての謙虚さと職業人としての意思の強さという矛盾した性格をあわせもっている。野心的であるのはたしかだが、野心は何より会社に向けられていて、自分個人には向けられていない。

「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」

偉大な企業への飛躍を導いた指導者は、まずはじめに、適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、つぎにどこに向かうべきかを決めている

「厳しい現実を直視する(だが、勝利への確信を失わない)」

偉大な実績に飛躍した企業はすべて、偉大さへの道を発見する過程の第1歩として、自分がおかれている現実のなかでもっとも厳しい事実を直視している。

偉大な企業に飛躍するためにまず行うべき点は、上司が意見を聞く機会、そして究極的には真実に耳を傾ける機会が十分にある企業文化を作り上げることである。

上司が真実に耳を傾ける社風を作る基本的な方法が4つある。

1.答えではなく、質問によって指導する。

2.対話と論争を行い、強制はしない。

3.解剖を行い、非難はしない。

4.入手した情報を無視できない情報に変える「赤旗」の仕組みを作る。

「針鼠(はりねずみ)の概念(3つの円の中の単純さ)」

偉大な企業になるには、3つの円が重なる部分を深く理解し、単純明快な概念(針鼠の概念)を確立する必要がある。

1.情熱をもって取り組めるもの

2.自社が世界一になれる部分

3.経済的原動力になるもの

「規律の文化」

偉大な業績を維持するカギは、みずから規律を守り、規律ある行動をとり、3つの円が重なる部分を熱狂的ともいえるほど重視する人たちが集まる企業文化を作り上げることにある。

「促進剤としての技術」

どの技術分野に関しても決定的な問いは、その技術が自社の針鼠の概念に直接に適合しているのかである。

「弾み車と悪循環」

偉大な企業への飛躍は、外部からみれば、生物の成長のような積み重ねの過程だと感じられる。

そして最新作!

■ビジョナリーカンパニー3 衰退の五段階

さて第三弾、「衰退の法則」は第一段階から第5段階に分かれていて、「成功から生まれる傲慢」「規律なき拡大路線」「リスクと問題の否認」「一発逆転策の追及」「屈服と凡庸な企業への転落か消滅」という名称が付されております。それぞれの段階で起こる現象が本書にありましたので、自分のためにチェックリスト的に抽出してみました。何かの参考にしてください。

第一段階 成功から生まれる傲慢

・成功は当然だとする傲慢

・主要な弾み車の無視

・何からなぜへの移行

・学習意欲の低下

・運の役割の軽視

第ニ段階 規律なき拡大路線

・持続不可能な成長の追求と、大きさと偉大さの混同

・関連しない分野への規律なき飛躍

・主要なポストのうち、適切な人材が配置されているものの比率の低下

・容易に利益を得られることによるコスト面の規律の緩み

・官僚制による規律の破壊

・問題のある権力継承

・組織の利害より権力者個人の利害を優先

第三段階 リスクと問題の否認

・良いデータを強調し、悪いデータを小さく見せる傾向

・事実の裏付けがない大きな賭けと大胆な目標

・曖昧なデータに基づいて、とてつもないリスクをおかす動き

・経営陣の健全な行動様式の衰退

・外部要因への責任の押しつけ

・組織再編への固執

・傲慢で超然とした姿勢

第四段階 一発逆転策の追及

・特効薬の追求

・救世主のような指導者への期待

・パニックと拙速

・抜本的変化と「革命」の喧伝

・業績より売り込みの優先

・当初の業績回復とその後の失望

・混乱と皮肉な見方

・リストラの繰り返しと財務力の低下

第五段階 屈服と凡庸な企業への転落か消滅

・戦いをあきらめる

・選択肢が尽きる・・・・・・

言われてみると、妙にナットクしてしまう指摘ばかり。

皆様の勤務先、取引先はどの段階にありますでしょうか。

話のネタになる一冊となりそうです。

私のブログも長らくネタ枯れが続いておりますので、

何かこう、「一発逆転」のネタでも・・・・・・・・と思っておりましたが、

第四段階でした。

企業から個人に置き換えて読んでも面白いかも。

<追記>

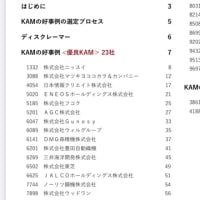

そして、実際の日本企業にあてはめてみましたので、こちらもご参照ください。

※スポンサーリンク、「もしご興味のあるものがございましたら」クリック下さいね。

名著の誉れ高い「ビジョナリーカンパニー」シリーズ、第3弾が出ました。

私もすかさずゲット。週末の楽しみができました。

| ビジョナリーカンパニー3 衰退の五段階 |

| ジェームズ・C・コリンズ(James C. Collins) | |

| 日経BP社 |

前2作が「ビジョナリーカンパニーとは」「ビジョナリーカンパニーはどうやって作られるのか」といったテーマで

展開しておりましたが、今回はズバリ、「衰退の法則」です。

■概要----------------------------------------------------------------------------------------------------------

「成功から生まれる傲慢」「規律なき拡大路線」「リスクと問題の否認」「一発逆転策の追及」「屈服と凡庸な企業への転落か消滅」ーー。

企業は、いつかは衰退する。それは偉大であった企業も例外ではない。

本書は、『ビジョナリー・カンパニー』『ビジョナリー・カンパニー2 飛躍の法則』で膨大な調査データから

「時代を超える生存の法則」と「良好な企業から偉大な企業への飛躍の法則」を導き出した在野の経営学者、ジェームズ・C・コリンズが、

一転して「衰退の法則」に着目、「衰退の5段階」としてまとめた。

取り上げられたのは、前記2冊で言及された60社の大企業のなかから、「衰退の五段階」を歩んだヒューレット・パッカード(HP)、メルク、

モトローラ、ラバーメイド、スコット・ペーパー、ゼニスなどの11社。

この11社を現時点で衰退していない同業の比較対象企業と比較し、どこが岐路となったのかを分析した。

衰退企業11社を選んだのが2008年の金融危機以前であったため、『ビジョナリー・カンパニー2』で飛躍企業として取り上げられ、

経済危機で国有化されたファニーメイ(連邦抵当金庫)は入っていないが、付録に「ファニーメイと2008年の金融危機」

として言及されている。

卓越したリーダーによって衰退パターンを逃れたケースもある。ルイス・ガースナーによって再建されたIBMや、

ニューコア、ノードストロームのケースが付録として収録されている。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

まずは、前2作をサクッっと振り返ってみましょうか・・・・。

■ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則

| ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則 |

| ジェームズ・C. コリンズ,ジェリー・I. ポラス | |

| 日経BP社 |

ビジョナリーカンパニーとは・・・・・・・

・社運を賭けた大胆な目標を設定する

・”二兎追うものは一途も得ず”では無く、二兎を追求する。

・カルトのような文化を有する

(ディスニーの魔法。従業員が受け入れられなければ追い払われる仕組み。)

・大量のものを試して、うまくいったものを残す

(15%ルール。仕事中15%の時間をやりたい事に費やす権利。)

・経営陣はその会社の生え抜きであり社外取締役は採用しない(他からCEOを招聘して上手く行くケースは極小。)

・永続企業にカリスマ指導者はいない。 普通の人達がビジョナリー・カンパニーを作り上げている。

・当面の目標を達成してもそれだけでは決して満足しない会社をいう。

そしてこれらを支えるブレない「基本理念」を維持し、進歩を促す「一貫性」を有すること。

ただし良い基本理念、というものは無く、その企業が決めたものを守り続けるだけ。

(相反する基本理念を掲げた企業が永続している)

■ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則

| ビジョナリー・カンパニー 2 - 飛躍の法則 |

| ジェームズ・C. コリンズ | |

| 日経BP社 |

<7つのポイント>

「第五水準のリーダーシップ」

偉大な実績に飛躍した企業はすべて、決定的な転換の時期に第五水準の指導者に率いられていた。

第五水準の指導者は個人としての謙虚さと職業人としての意思の強さという矛盾した性格をあわせもっている。野心的であるのはたしかだが、野心は何より会社に向けられていて、自分個人には向けられていない。

「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」

偉大な企業への飛躍を導いた指導者は、まずはじめに、適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、つぎにどこに向かうべきかを決めている

「厳しい現実を直視する(だが、勝利への確信を失わない)」

偉大な実績に飛躍した企業はすべて、偉大さへの道を発見する過程の第1歩として、自分がおかれている現実のなかでもっとも厳しい事実を直視している。

偉大な企業に飛躍するためにまず行うべき点は、上司が意見を聞く機会、そして究極的には真実に耳を傾ける機会が十分にある企業文化を作り上げることである。

上司が真実に耳を傾ける社風を作る基本的な方法が4つある。

1.答えではなく、質問によって指導する。

2.対話と論争を行い、強制はしない。

3.解剖を行い、非難はしない。

4.入手した情報を無視できない情報に変える「赤旗」の仕組みを作る。

「針鼠(はりねずみ)の概念(3つの円の中の単純さ)」

偉大な企業になるには、3つの円が重なる部分を深く理解し、単純明快な概念(針鼠の概念)を確立する必要がある。

1.情熱をもって取り組めるもの

2.自社が世界一になれる部分

3.経済的原動力になるもの

「規律の文化」

偉大な業績を維持するカギは、みずから規律を守り、規律ある行動をとり、3つの円が重なる部分を熱狂的ともいえるほど重視する人たちが集まる企業文化を作り上げることにある。

「促進剤としての技術」

どの技術分野に関しても決定的な問いは、その技術が自社の針鼠の概念に直接に適合しているのかである。

「弾み車と悪循環」

偉大な企業への飛躍は、外部からみれば、生物の成長のような積み重ねの過程だと感じられる。

そして最新作!

■ビジョナリーカンパニー3 衰退の五段階

| ビジョナリーカンパニー3 衰退の五段階 |

| ジェームズ・C・コリンズ(James C. Collins) | |

| 日経BP社 |

さて第三弾、「衰退の法則」は第一段階から第5段階に分かれていて、「成功から生まれる傲慢」「規律なき拡大路線」「リスクと問題の否認」「一発逆転策の追及」「屈服と凡庸な企業への転落か消滅」という名称が付されております。それぞれの段階で起こる現象が本書にありましたので、自分のためにチェックリスト的に抽出してみました。何かの参考にしてください。

第一段階 成功から生まれる傲慢

・成功は当然だとする傲慢

・主要な弾み車の無視

・何からなぜへの移行

・学習意欲の低下

・運の役割の軽視

第ニ段階 規律なき拡大路線

・持続不可能な成長の追求と、大きさと偉大さの混同

・関連しない分野への規律なき飛躍

・主要なポストのうち、適切な人材が配置されているものの比率の低下

・容易に利益を得られることによるコスト面の規律の緩み

・官僚制による規律の破壊

・問題のある権力継承

・組織の利害より権力者個人の利害を優先

第三段階 リスクと問題の否認

・良いデータを強調し、悪いデータを小さく見せる傾向

・事実の裏付けがない大きな賭けと大胆な目標

・曖昧なデータに基づいて、とてつもないリスクをおかす動き

・経営陣の健全な行動様式の衰退

・外部要因への責任の押しつけ

・組織再編への固執

・傲慢で超然とした姿勢

第四段階 一発逆転策の追及

・特効薬の追求

・救世主のような指導者への期待

・パニックと拙速

・抜本的変化と「革命」の喧伝

・業績より売り込みの優先

・当初の業績回復とその後の失望

・混乱と皮肉な見方

・リストラの繰り返しと財務力の低下

第五段階 屈服と凡庸な企業への転落か消滅

・戦いをあきらめる

・選択肢が尽きる・・・・・・

言われてみると、妙にナットクしてしまう指摘ばかり。

皆様の勤務先、取引先はどの段階にありますでしょうか。

話のネタになる一冊となりそうです。

私のブログも長らくネタ枯れが続いておりますので、

何かこう、「一発逆転」のネタでも・・・・・・・・と思っておりましたが、

第四段階でした。

企業から個人に置き換えて読んでも面白いかも。

<追記>

そして、実際の日本企業にあてはめてみましたので、こちらもご参照ください。

※スポンサーリンク、「もしご興味のあるものがございましたら」クリック下さいね。