先回に引き続き、三輪田米山の書です。

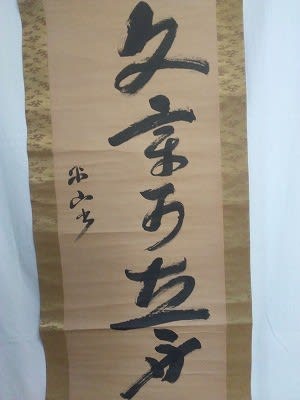

草書『文章可立身』:全体:53.7㎝x176.3㎝、本紙(紙本):40.4㎝x105.2㎝。明治。

三輪田米山は、楷書、行書、草書、いずれの書体の書も多く残しています。そして、草書を楷書のように書くのが、米山の書の特徴の一つです。

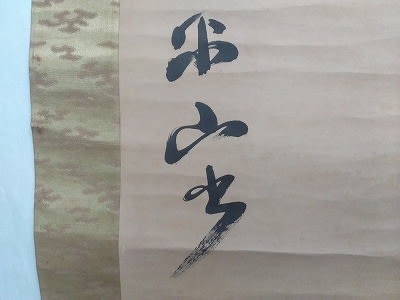

また、落款はほとんど「米山書」ですが、

その書体は、本文の書体と対応しています。

各文字を拡大してみると、

カスレや墨の濃淡がよくわかり、力の入れ方やスピードなど筆の運びを読み取ることができます。

文章可立身

文章身を立てるべし。

文章によって身を立てることができる。

「文章可立身」は、中国の古い童蒙書『神童詩』に出てくる言葉です。本来の語句は、

「少小須勤学,文章可立身。」

少小すべからく学に勤しめば、文章身を立てるべし。

幼少から勉学にはげめば、文章によって身をたてることができる。

このように、『神童詩』は、児童に勉学・出世を説く啓蒙書です。北宋の汪洙が原型を作ったとされ、中国では幅広く流布しました。しかしその内容は、読書や立身出世を説く通俗的なものであり、荘子や老子の教えや文人の漢詩を尊んだ日本の知識人が一瞥をくれるものではなかったのです。

三輪田米山は、和漢の典籍を広く学んだと言われています。『神童詩』のような児童向けの物にまで目を通していたわけですから、彼の漢学知識は幕末知識人の枠を越えたものであったことがうかがえます。

まだまだ呑み足りない時に書いたものなのでしょうか、、、!?

もっとも、児童向けの書(?)だったので、1升程度飲んだシラフの状態(?)で書いたからでしょうか(笑)。

それはともかく、米山は、「『神童詩』のような児童向けの物にまで目を通していたわけ」なんですね。「ですから、彼の漢学知識は幕末知識人の枠を越えたもの」だったのですね。

芸術、芸能の宿命かも知れません。

短命に終わる人が多いのですが、米山の場合は88才まで長生きしました。

Drのコレクター人生も、酒を友としてずーっと続くと確信しています。

私は子供の頃書道教室に通っていました。

左利きなのに右で書かねばならないというハンデキャップを背負いながら笑

もちろん楷書止まりでこんな風にに草書でかけたならと今更ながら思います。

楷書っぽい草書のほうが個人的には受け取りやすいので米山さんの書はタイプです(^^)

私は右なのでよくわかりませんが、縦に書くだけならそれほど不便でも無いような気もするのですが。大きなハンディを負うのは道具によってだそうです。今の道具は、右利き用に作られているのですね。

筆なら丸いですから、右も左も無し。

それに、左書きは右書きにはない味わい(クセ玉?)を出しやすいとも(^.^)

過去には、左使いの書名人がいたかも知れませんね。

調べてみる価値がありそうです。

と思いましたが、確かにおっしゃるとおりですね。

仮名が入ったらどうなるのかな、と。

あまりに簡略化されているので、何の字かすぐにはわかりません(^^;

かなと混じった書は、いずれまたブログにアップします。