結晶はモノづくりの基本中の基本というお話を、昨日書かせていただきました。

従来の結晶製造技術は、この基本中の基本という命題を果たすのに十分の能力を持っていたのでしょうか。ちょっと検証してみます。

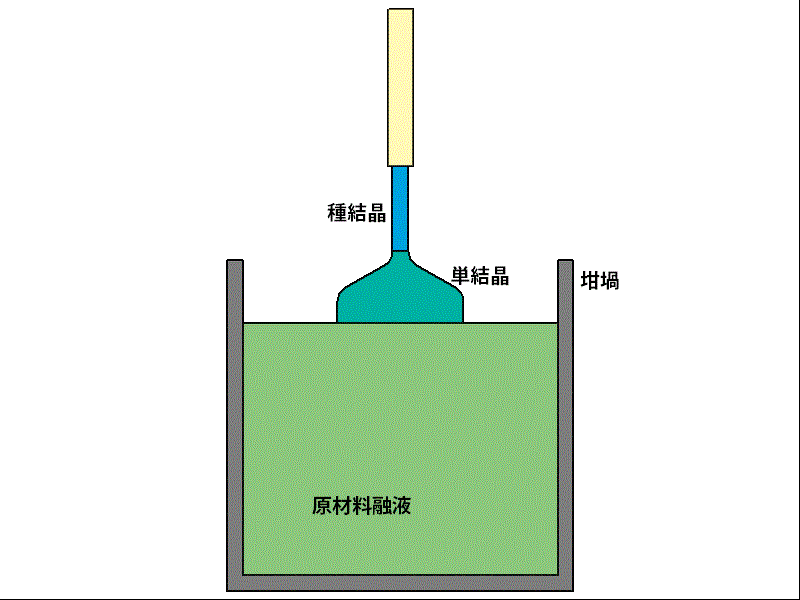

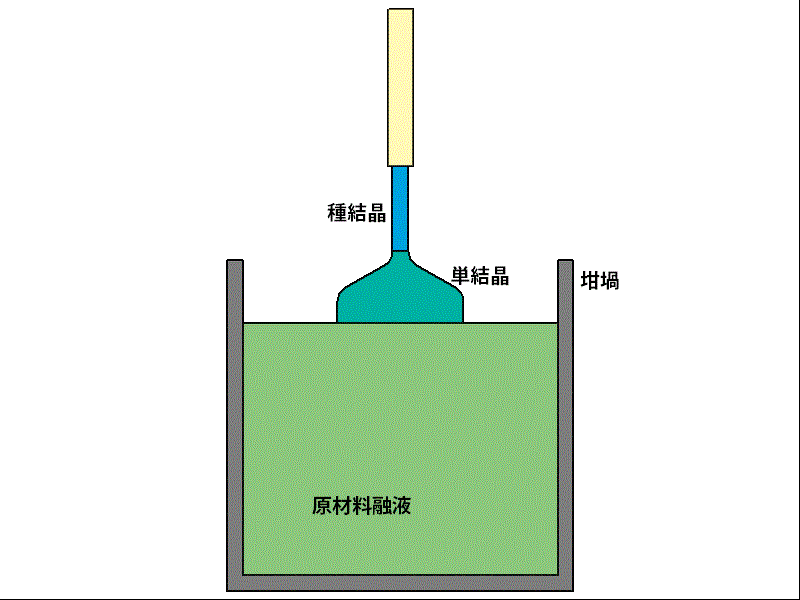

半導体用のシリコン単結晶などを製造する「チョクラルスキー(CZ)法」という技術が有名です。

例えば、シリコンの単結晶を造るとき、SiO2の坩堝を使います。

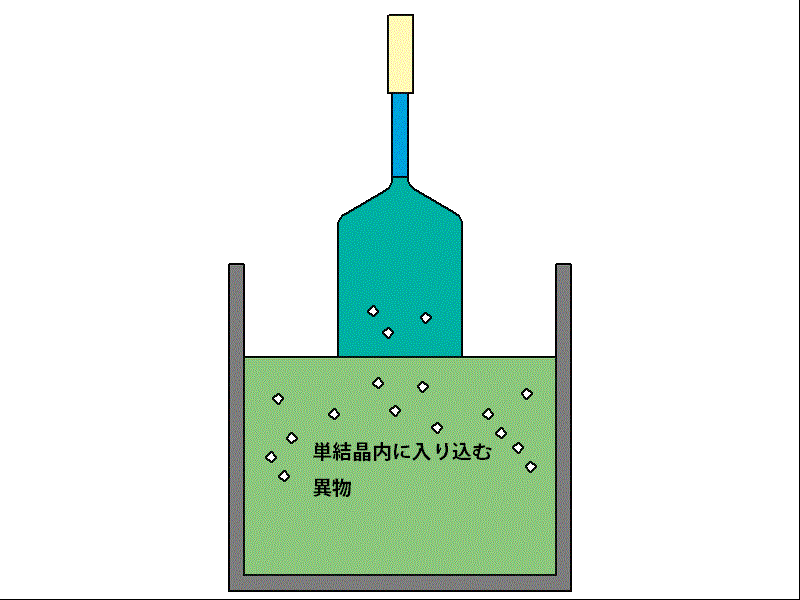

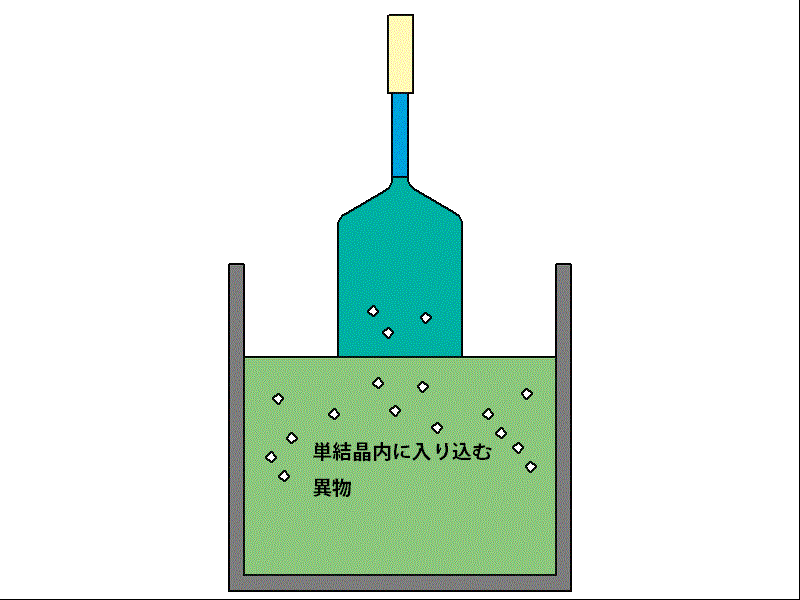

1400℃くらいの高温でシリコンを溶かしますが、このくらいの高温になると、坩堝からSiO2が原材料の中に混入します。SiO2のうちSiはシリコンですからいいとして、O2つまり酸素も混入しているんです。

ITの核となるプロセッサやメモリデバイスに使われるシリコン単結晶は、実はけっこう酸素が混入していたんです。

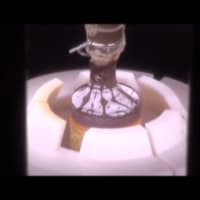

大電力を制御するパワー半導体用のシリコン単結晶は、大きな電圧がかかっても確実にオン-オフできるように、酸素混入量の少ないものを使います。これは坩堝を使うことができないため、「フローティングゾーン(FZ)法」という別の技術を使って作られています。

さて、シリコン以外の単結晶の事も考えてみましょう。

高出力のレーザーを発生させるNd:YVO4という単結晶があります。

YVO4という結晶のY(イットリウム)の一部をNd(ネオジム)に置き換えた結晶で、Ndが励起した後に基底状態に戻る時にレーザーを発振します、が、長くなるのでこのお話はまだ今度。

Nd:YVO4は酸化物ですから、原料が溶けるときに酸素が離れやすくなります。ですから、原料を溶かして固める結晶製造プロセスでは、酸素雰囲気で行いたいです。

Nd:YVO4の融点は2000℃くらい。この温度で溶けている原料を入れられる坩堝はIr(イリジウム)という金属くらいです。 恐竜を絶滅させたと言われる隕石に含まれていたという金属ですね。 このIrで坩堝を作って、その中でNd:YVO4を溶かして結晶を造るわけですが、Irは金属です。酸素中で高温にすると酸化(要するに錆びる)します。酸化したらボロボロになって坩堝の役目を果たさなくなるので、殆ど酸素を入れられません。

結晶を作るときにネッキングという工程がありますが、リアルネッキング、首を絞めて窒息させながら結晶を作っているようなものです。

酸素が足りない(酸素欠損)結晶ができてしまいます。 せっかく酸欠の結晶を作っても、原料から分離した酸素が坩堝を錆びさせて、Irの酸化物ができて、これが原料中に入り込みます。

結晶の中には、酸素が足りない組成となった不純物や、Irの酸化物などの不純物が混ざり込んでいるわけです。

このため、結晶デバイスの性能はなかなか安定しません。

さらには、このNd、YVO4の中に上手に入ってくれません。

原料中、Yのうち1%がNdに置き換えられていたとします。

結晶になるときには、Ndが0.6%くらいに減ってしまいます。 これを編析といいます。

結晶中に入れなかったNdはどうなるか、原料中に残ります。そうすると、原料のNd成分は少し濃くなります。原料のNdがだんだん濃くなって2%になったら、その時に結晶になった部分のNdは1.2%。 このように、結晶の組成も、実は結晶の中で不均質です。

このように、CZ法で作られた結晶というのは、デバイスとしてあまり良い材料とは言えません。材料の本質を知るための標準試料としては、それこそ大問題です。

このように、結晶は大事な物質なのですが、それを正しく作るのは実はとても難しいことなのです。

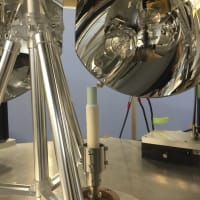

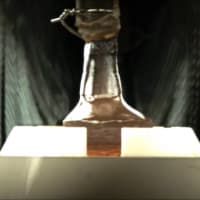

当社では、この問題を解決する独自の新技術を開発しました。

いずれ詳しくこのブログで紹介しますが、まずはWebページを見ていただけると嬉しいです。

単結晶製造装置 AKT技術研究所

〒207-8515 · 東京都東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校東大和寮3階BusiNest A537

090-7826-9304

従来の結晶製造技術は、この基本中の基本という命題を果たすのに十分の能力を持っていたのでしょうか。ちょっと検証してみます。

半導体用のシリコン単結晶などを製造する「チョクラルスキー(CZ)法」という技術が有名です。

例えば、シリコンの単結晶を造るとき、SiO2の坩堝を使います。

1400℃くらいの高温でシリコンを溶かしますが、このくらいの高温になると、坩堝からSiO2が原材料の中に混入します。SiO2のうちSiはシリコンですからいいとして、O2つまり酸素も混入しているんです。

ITの核となるプロセッサやメモリデバイスに使われるシリコン単結晶は、実はけっこう酸素が混入していたんです。

大電力を制御するパワー半導体用のシリコン単結晶は、大きな電圧がかかっても確実にオン-オフできるように、酸素混入量の少ないものを使います。これは坩堝を使うことができないため、「フローティングゾーン(FZ)法」という別の技術を使って作られています。

さて、シリコン以外の単結晶の事も考えてみましょう。

高出力のレーザーを発生させるNd:YVO4という単結晶があります。

YVO4という結晶のY(イットリウム)の一部をNd(ネオジム)に置き換えた結晶で、Ndが励起した後に基底状態に戻る時にレーザーを発振します、が、長くなるのでこのお話はまだ今度。

Nd:YVO4は酸化物ですから、原料が溶けるときに酸素が離れやすくなります。ですから、原料を溶かして固める結晶製造プロセスでは、酸素雰囲気で行いたいです。

Nd:YVO4の融点は2000℃くらい。この温度で溶けている原料を入れられる坩堝はIr(イリジウム)という金属くらいです。 恐竜を絶滅させたと言われる隕石に含まれていたという金属ですね。 このIrで坩堝を作って、その中でNd:YVO4を溶かして結晶を造るわけですが、Irは金属です。酸素中で高温にすると酸化(要するに錆びる)します。酸化したらボロボロになって坩堝の役目を果たさなくなるので、殆ど酸素を入れられません。

結晶を作るときにネッキングという工程がありますが、リアルネッキング、首を絞めて窒息させながら結晶を作っているようなものです。

酸素が足りない(酸素欠損)結晶ができてしまいます。 せっかく酸欠の結晶を作っても、原料から分離した酸素が坩堝を錆びさせて、Irの酸化物ができて、これが原料中に入り込みます。

結晶の中には、酸素が足りない組成となった不純物や、Irの酸化物などの不純物が混ざり込んでいるわけです。

このため、結晶デバイスの性能はなかなか安定しません。

さらには、このNd、YVO4の中に上手に入ってくれません。

原料中、Yのうち1%がNdに置き換えられていたとします。

結晶になるときには、Ndが0.6%くらいに減ってしまいます。 これを編析といいます。

結晶中に入れなかったNdはどうなるか、原料中に残ります。そうすると、原料のNd成分は少し濃くなります。原料のNdがだんだん濃くなって2%になったら、その時に結晶になった部分のNdは1.2%。 このように、結晶の組成も、実は結晶の中で不均質です。

このように、CZ法で作られた結晶というのは、デバイスとしてあまり良い材料とは言えません。材料の本質を知るための標準試料としては、それこそ大問題です。

このように、結晶は大事な物質なのですが、それを正しく作るのは実はとても難しいことなのです。

当社では、この問題を解決する独自の新技術を開発しました。

いずれ詳しくこのブログで紹介しますが、まずはWebページを見ていただけると嬉しいです。

単結晶製造装置 AKT技術研究所

〒207-8515 · 東京都東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校東大和寮3階BusiNest A537

090-7826-9304