昨年12月に「第二級海上特殊無線技士」の資格を取り・・・,

この資格の免許証が手元に届いたあと,続けて別の無線関係の免許取得を目指そうか,どうするか悩んだ。

というのも,資格取得には毎回,ない頭をフル回転させなければならず,正直チョット(相当?)しんどさも感じていた。

だけど,陸上・海上系の資格は取得したが「航空系の資格が何もない」ということと,航空系の免許を取得すれば,「陸・海・空」の免許が揃うではないか,と思い・・・,

「しんどいけど,もう一丁気合を入れてチャレンジしてみるかぁ~」と気持ちを切り替え,今度は「航空特殊無線技士」の免許取得に向けてチャレンジしてみた。

日本無線協会のホームページを見てみると,2月に「航空特殊無線技士」の試験があり,申し込み案内も併せて見てみると,試験日の2カ月前から,曜日は関係なく「1日~20日」の間に申し込めば受験できるとの情報が得られた。

「申し込みと試験を受けるのに,時期的にもちょうどいいかな」と思い,早速申し込んだ。

試験日まで2カ月弱。何も諸準備ができていなかったので,これまでと同様,ネットで参考書を発注し,過去問題等をダウンロード。

到着した参考書を開く前・・・「これまでの流れで,ある程度出来るだろう」と思っていたのもつかの間。

参考書を開いて目を通してみると,これまで勉強した「陸上系」「海上系」とはまた世界観が一味も二味も違う。

また,この試験は法規,無線工学を解くだけではなく,「電気通信術(受信及び送信)」もある。

電気通信術は「フォネティックコード」による試験だ。

「フォネティックコード」は普段からアマチュア無線を運用していることから使用している。

しかし,正式(正確)な一覧表を見てみると,これまで,どれだけいい加減に覚えていたのかが分かった。

「これはいけない!」と思い,これは心してシッカリと覚えるしかないと感じ,今までのことも反省しながら勉強し始めた。

今年に入り・・・,

今度の「航空特殊無線技士」の試験は,これまでの「CBT方式」という自分の好きな時間帯,自分で選択した試験会場で受験するのではなく「日本無線協会」での試験一本だ。

ということで「日本無線協会」までの経路・所要時間・周辺はどうなっているのか,など気になり,何十年ぶりだろう,実際に(下見に)足を運んでみた。

前回来たのは,昭和の時代の最後の方,「特殊無線技士(レーダー)(現:レーダー級海上特殊無線技士)」を受験した時。

建物の位置に変わりはなかったが,内部の様相は当時とは全く違っていた。

★ 当時は1階に無線に関する色々なものがあったと思うのだが

試験会場となる場所の下見も終わり,心身共に本格的に試験モード。

そして試験日の2月9日を迎える。

幸いなことに,試験開始時間は午後からだったので,試験会場近くでの前泊などせずに済んだ。

試験当日は事前に下見していたので,自宅から難なく試験会場に到着。

★ 東京駅から試験会場に向かうバス乗り場から

★ 試験会場の「日本無線協会」に到着。

★ この日行われる各種試験項目と時間など

試験会場に入り,まず驚いたのが受験者数と受験者の年齢層だ。

正直「航空特殊無線技士」の試験は,当方のような,ある程度年齢になった人や,実際国内運用するような(しそうな)人など,いても十数人程度なのだろうと思っていた。

しかし,どうぉ~よ!。

試験会場には100名強の人がおり,それも若い人が大多数を占める。

また,その中には女性の姿も十数名見え,当方のようなオッサンは数えるくらいだった。

若い受験者は,グループで受験されていた方もいたので,もしかすると,どこぞやの専門学校(?)や大学(?)などで必須科目(必要過程)として受けていたのかもしれない。

試験は「電気通信術の受信」からはじまった。

これまでアマチュア無線で聞き,書き記していたので,放送を聞いて文字にすること自体に何の問題もなかった。

ただ,これまでネットで聞いていた速度より,若干早いように感じた。

続いて,法規・無線工学問題へ。試験時間は両方合わせて1時間。

これまで受けた無線の試験で,毎回思っていたとおり,「なめたら落ちる!」の言葉を胸に取り組んできていたので,出題された問題内容に迷いや不明な点はなく,自己採点で,法規・無線工学共に満点はとれたのではないかと思う。

最後に「電気通信術の送信」試験。

試験官からもらった整理番号が結構後の方だったので,試験内容の振り返りや周囲の様子など見る余裕はあった。

だけど,だんだん当方が呼ばれる順番が近づいてくるにつれ,試験官を目の前にして上がってしまって,これまでの悪い言い方の癖が出てしまったら・・・,という不安が強くなってくる。

そして,案内役の方から呼ばれ口述試験会場に入ると,先に呼ばれた受験者の口述が聞こえてくる。

数人,本来のフォネティックコードとは違う言い方をしている人の声が聞こえ・・・, この人はどうなるのだろうと,気になる。

そして当方が呼ばれ,試験官の前に座り,文面を見せられ注意事項などを聞き「では,始めてください」の声。

読みだす前に,一呼吸してから,「はじめます。本文・・・・・・・・」と読み始める。

「かなり!」というより「相当!!」緊張しながら,息つく場所も考えながら本文を読み上げたことはいうまでもない。

★ 息つく個所を考えながら本文を読むのは難しい

100文字のフォネティックコード文を読み終え,最後に「おわり」というまでが試験。

何とか,言い間違え等することなく無事に読み終え,ホッと息ついたときに試験官の前に置かれた採点用紙を「チラ見」したところ,注意事項,減点事項などの記載はなく,用紙の右下に「三桁」の数字の記載が見えた。

一通り試験科目が終了し,試験会場の建物を出たとき,大きなため息と一気に緊張が解けたことはいうまでもない。

試験が終了して丁度1か月後,正式な試験結果がメールで送られてきた。

結果は「合格」だった。

この通知を受け,翌日には免許証交付申請をした。

免許証交付申請して・・・,

これまで受けた試験では,だいたい1ヶ月で免許証の交付がされていた。

しかし,今回は1ヶ月が経過しても,待てど暮らせど免許証が手元に届かない。

誤配送?,実際には不合格だった?,などなど色々と気になり,1ヶ月が経過して数日経ったある日,免許証交付申請した総合通信局へ問い合わせをした。

メールで問い合わせをしたのだが,申請は受理したが現在審査中,申請が混んでいるなどの理由で,週末に発送予定であるとの回答があった。

だけど,一向に到着する気配がない。

いい加減,誤配送も気になってきたので,再度問い合わせをしようかと思った昨日,郵便受けに一通の封書が届いていた。

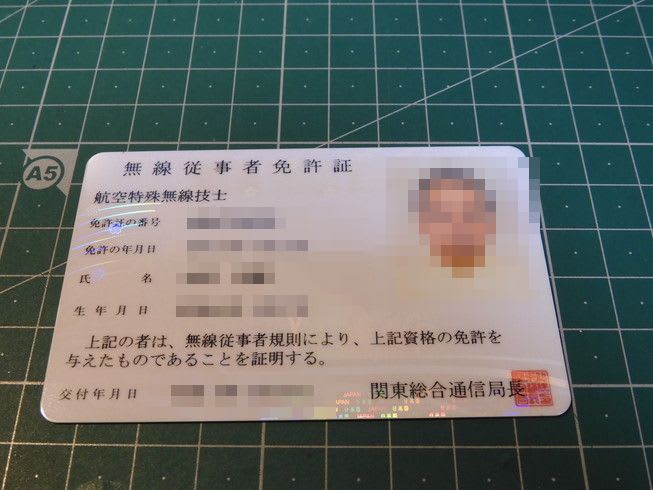

開封したところ,念願の「航空特殊無線技士」の免許証が届いていた。

「第二級海上特殊無線技士」を受験して免許証を手にしたとき,無線に関する試験は「一区切り!」と考えていた。

だけど「これまでの勢いをそのままに!」として臨んだ「航空特殊無線技士」試験だが,受験前の勉強,試験前の下見,試験日当日,免許証が手に届くまでの不安などなど,正直一連の事柄に「疲れた~!」の一言でしかない。

今回取得とした「航空特殊無線技士」免許を実際使用するようなシチュエーションはないと思う。

今回の試験を通じて勉強した「フォネティックコード」の勉強は,自身の無線通信に対し再認識させられたところが大きく,今後の個人的な無線通信に役に立ちそうである。

ともあれ免許証が手元に届き,安堵の一言。

当分,無線に関する資格取得は夢の世界としておこうと思う。