山種美術館「皇室ゆかりの美術―宮殿を彩った日本画家」

2018.11.17~2019.1.20

陛下のご退位をまえに、今年は皇室関係の展覧会が続く。皇室所蔵の絵や工芸品は、その作家の熱の入れようが素人目にもわかるほどなので、拝見できる機会があるとうれしい。

大嘗祭のために使われる「悠紀・主基地方風俗図屏風」は、平成天皇の即位の折は、東山魁夷と高山辰雄が手掛けた。三の丸尚蔵館で見たとき、大分の風景や工場を織り込んで描いた高山辰雄の「主基地方風俗図屏風」が特に印象に残っている。

昭和天皇の時は川合玉堂、山本春挙。

大正天皇の時は、野口小蘋、竹内栖鳳。

来たる大嘗祭のための屏風は誰が描いているのだろう?。

今回の山種美術館の展示品のいくつかは、創立者・山崎種二が、1968年に造営された皇居宮殿のための絵画を見て感銘を受け、手掛けた画家たちに同様の作を依頼したもの。皇居の為に制作した作品をもう一度描くモチベーションがわくのだろうかと思うけれど、そこは種ニさんの頼みということかな。

そして、帝室技芸員を仰せつかった34名の作品が並ぶ。

日本画や工芸だけでなく、洋画家も帝室技芸員に任じられていたことを初めて知った。黒田清輝、和田英作、梅原龍三郎、安井曾太郎の作品が展示されており、ちらっと検索すると他にも、藤島武二、岡田三郎助、金山平三(ほお )、中沢弘光、南薫造がいる。

)、中沢弘光、南薫造がいる。

*

一番のお目当ては、前田青邨。

報道で陛下の後ろに青邨の獅子を拝見するけれど、今回の「唐獅子」1935の大屏風も三の丸尚蔵館から。

昭和天皇の即位の際に、岩崎家が5人の画家(鏑木清方、橋本関雪、前田青邨、川端龍子、堂本印象)に依頼して献上した5双のうちのひとつ。

青邨は古今の彫刻や絵を研究し、動物園のライオンを観察して、獅子の構想を練ったと解説にある。

子獅子は、岩崎家所蔵の「三彩獅子」(静嘉堂文庫)に倣ったと思われるらしい。

宗達のようなたらしこみの入った線は、幅2センチくらいもある。線自体が普遍的。線の中にさらに世界が広がっている。

ユーモアと神秘が一体になったおおらかさに、ただただうっとり。

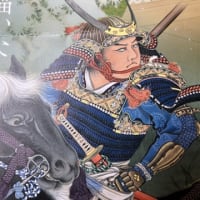

もう一点は、うって変わって張り詰めた空気。武将姿の秀吉。

前田青邨「豊公」昭和14年

たらしこみに宗達のような幅のある線。蛇のようなするどい眼と鎧の墨の黒さに、この男の

底知れぬ恐ろしさを感じてしまった。目線の先の余白に刺すような緊張が張っている。

*

さてこの日、入ってすぐの壁で迎えてくれたのは、西村五雲「松鶴」1933 京都市大礼奉祝会より久爾宮家に献上された作品。大型鳥類の肉感と重量感にほれぼれ。表情もこんな顔をしているのかと、まじまじ見てしまった。二羽+一羽の織り成すラインの豊かなこと。そしてトータルとしてたいへん優美な作品だった。

*

第一章:皇室と美術ー近世から現代まで

宮家に伝わる品々と、慶事の折に、官公庁や財閥から献上された作品。

今なら官公庁から献上されるなんてないだろうけれど、三の丸尚蔵館でも、地方の県庁から献上されたものを何回か拝見したことがある。集まりすぎて大変ではなかったのかな。

「高松宮家伝来禁裏本」のガラスケースが興味深かった。土佐光信「うたたね草子絵巻」16世紀と、海北友松の息子・友雪と伝えられる「太平記絵巻」17世紀。

「太平記絵巻」は、葉室麟「墨龍賦」の冒頭に、春日局に取り立てられて、友雪がようやく日の目を見るというシーンがあったけれど、そのあとの作品だろうか。友雪は後水尾天皇はじめ宮中の御用をすることがしばしばあったとのこと。人物が細やかに動きに満ちていて、大道具小道具もぬかりのないドラマをみているようだった。

cc

女官に抱かれた義満は活発そうで、犬に手を伸ばしている。食事を運ぶ者受け取る者、トラネコを

追い払う者と、なにげない暮らしのひとこま。襖絵の芭蕉や、お庭で飼われている鶴もいいなあ。

まずは野口小蘋「箱根真景図」1907。今年は野口小蘋を見る機会に多く恵まれた。澄んだ空気と、奥ゆかしい佇まいにほっとする。湖も、右隻ではかすむ春の水面、左隻は澄んだ秋の青だった。

春の右隻は、ゆうゆうとした山々が穏やかな緑の空気を広げている。浮かぶ小舟を見れば、

今度はそこからの景色に視点が移り、急に山々が立ち上ってくる感じ。

左隻の秋景の中の洋館は、明治19年築の箱根離宮。

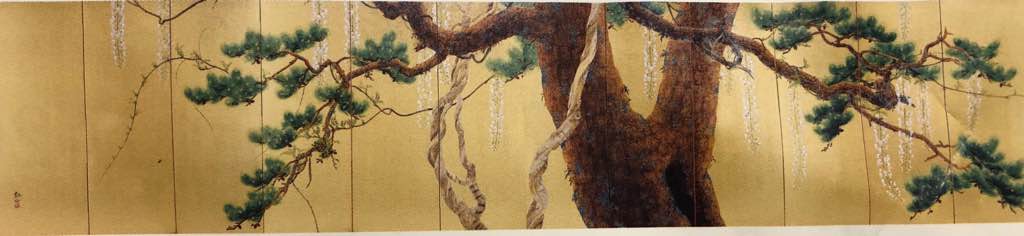

下村観山「老松白藤」1921明治神宮造営局により、総裁であった伏見宮家に献上されたもの。

これを見るたびに、官能的とまではいかないのだけれど、なんというか恋愛のみたてのように感じてしまう。光琳の紅白梅図を男女の絵と見るむきもあるようようなので、琳派を学んだ観山も、そんな意図を隠し込めてはいなかったんだろうか。

豪胆に力強く腕を広げる松、そこへ細く白い腕をそっと絡ませるような白い藤。藤の花は囁きか吐息のよう。

それから、慶事の際に下賜されるボンボニエールはやっぱり興味津々。思いのほか小さくて、とてもかわいい。犬張り子型、ウサギ型もかわいいけど、貰えるなら、水玉の「丸型草花文ボンボニエール」1910がいいなあ(もらえないから)。

第二章:宮殿と日本画

1881年完成の明治宮殿では、狩野派や四条円山派といった伝統的な流派の画家たちが襖や杉戸をて掛けた。

次の大規模な宮殿建設は、1909年の東宮御所。ネオバロック様式の現迎賓館。(昨年は迎賓館の見学に行ってきて、いやもう恐れ入りました。壁も床も天井も、カーテンのドレープまでも、見逃すことができないほどデコレイトされている。なんだか自分がお城の舞踏会に迷い込んだ灰かぶり姫になったような、夢心地でしたよ。)

その次は、昭和。1968年の現在の皇居。山口蓬春、上村松篁、東山魁夷などの日本画が架けられているそう。

三の丸尚蔵館や東博から、実際の造営の際に使用された下絵類が展示されている。

赤坂離宮では、「赤坂離宮下絵 花鳥図画帳」、渡辺省亭の下絵(七宝、並河靖之)が数点。数年前に東博で見て感動し、初めて渡辺省亭という人を知ったのだけれど、花鳥の間の壁に実物を見た時も、衝撃だった。花鳥の間で、本当に窓から、外に広がる景色を見ているようだったのだから。手を伸ばしたら、楕円の枠の向こうにすっと抜けて行ってしまいそう。植物と取り合わせて組んだ構図のせいか、色のせいか、それとも鳥の目線や飛ぶ方向のせいか。小さな楕円の枠の奥には、深く広く自然の空間が広がっているような。

「皇居造営下絵」(明治~大正)の数点は、青山御所の御寝殿の襖や杉戸江の下絵。建物は消失したらしい。竹内栖鳳「柳に燕」と川合玉堂「紅葉に啄木鳥」、大家ふたりが、よくこんなに息の合う作品が手掛けられるもの。

風がやさしい。燕の向きといいかわいいなあ。

柔らかな午後の陽ざし。

栖鳳では、のんびりしたウサギ「薄に兎」や、ころんころんの犬の「土筆に犬」の襖絵も。玉堂も栖鳳も寝殿のための心安らぐ画。心ほぐしてしまうプロの仕事に感嘆。

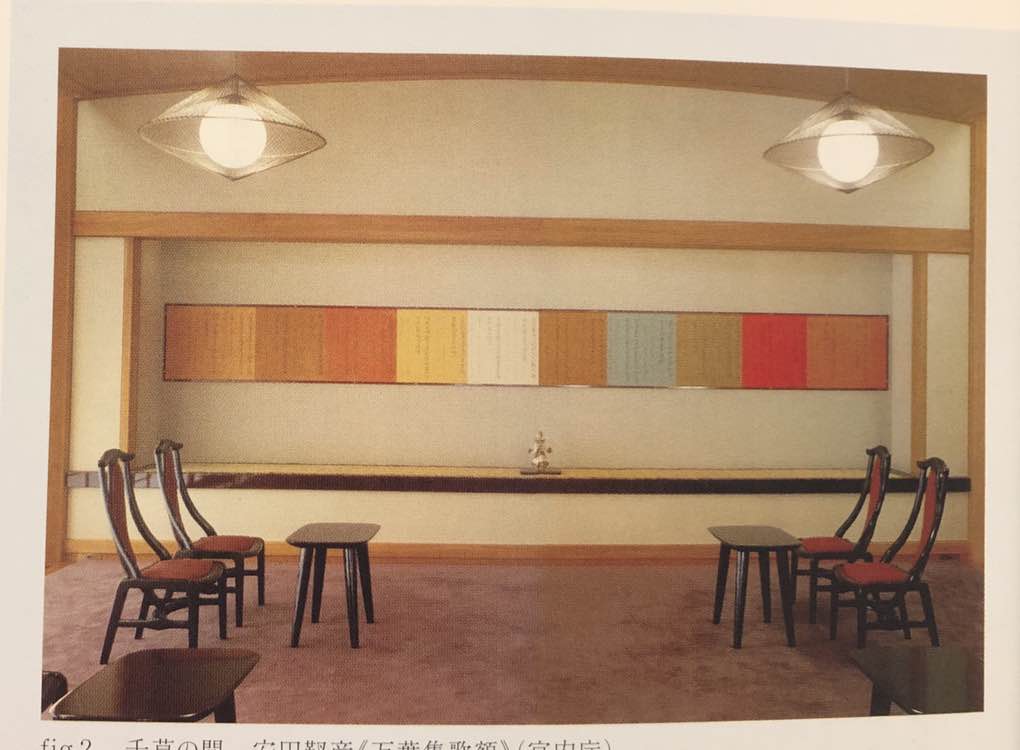

現在の皇居を飾る画では、上村松篁の「日本の花・日本の鳥」1970、山口蓬春「新宮殿杉戸楓杉板習作」、安田靫彦の「万葉の和歌」と、改めて、日本の四季や色彩がこんなに美しかったことを認識。大家の苦労ぶりも紹介されている。

上村松篁「日本の花・日本の鳥」1970

縦の構図、横や斜めの構図。赤い菊の扇がお気に入り。牡丹の白の美しかったこと。雉と黄色い葉の織り成す会話も楽しい。

山口蓬春

橋本明治の桜と対の、正殿松の間の障壁画の1/4下絵。

大形の楓の葉を探して各地を遍歴し、福島の吾妻で発見したそう。

安田靫彦の「千草の間 万葉集歌額」は10枚の紙だけれど、展示は5枚にしたもの。書体もそれぞれ違う。

漢字は王義之、欧陽詢など、仮名は定家臨模の土佐日記、道長の日記、高野切乙種の

源兼務行の筆跡を参考にしたとのこと。

第3章:帝室技芸員ー日本美術の奨励

帝室技芸員の手掛けた作品が並ぶ中で、山種美術館の所蔵品で好きなものに再会できてうれしい。

ひとつめは、柴田是真のかえる。漆絵の「墨林筆哥」1890の3つのうちの一つで、他に馬と瓢箪、雁の画もあった。漆の粘性のつやと濃淡が印象的。

杉の木のギザギザ、交錯する山と雁の軌跡のラインがおもしろく。

2つ目は、小林古径の鶴。座った姿がやさしい。仏像ならば、座像にはなんともいえないゆったりとした癒しがあるのと重なる。と勝手に思っている。いつまでも一緒に座っていたくなる。

すーっとした枝も匂いたつような気。二本の方向は、それぞれ鶴の身体と首のラインと呼応しているような。

3つ目は、下村観山「寿老」1920頃鹿の表情がなんとも。ご主人様に対する絶対的な情と信頼。もはや愛では。そこは上記の「老松白藤」に通じるかもしれない。

4つ目は、山元春挙「火口の水」大正14年下から見上げると、そびえる高さにときめきすら覚えてしまう。洋画のようでありつつ、岩肌は伝統的な水墨のよう。山水画によくあるように、白い月も見える。澄んだ水べに、小さく描かれた鹿が水を飲みに来ている。

他に印象的だったもの

小蘋「芙蓉夏鴨」1900 上記の屏風とはまた違って、線のはりと勢い、淡彩といい、渡辺崋山を思い出すような作品。

荒木寛畝「雉竹長春」1885 洋画家でもある寛畝らしい羽根の着色。洋画で皇太后を描く名誉に預かったそう。ばら、竹、水、葉なども細部まで迫力。

小堀鞆音「伊勢観龍門滝図」大正~昭和

松林桂月「春雪」 墨に胡粉、色を少し。微かな光が透過している。

眼福眼福の展覧会でした。