2024年10月10日、木曜日、晴。朝は冷え込み車中気温が16度。6時過ぎ、道の駅から朝日を受ける白雲山が望める。

今日は上毛三山の〆で妙義山だ。妙義山は白雲山、金洞山、金鶏山の三山からなり、最高峰は白雲山にある相馬岳だ。分かりずらいので次の案内図を参考に。

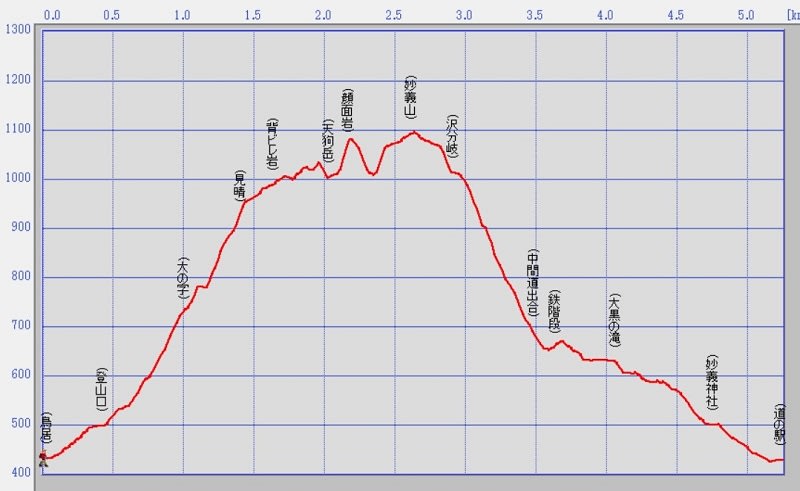

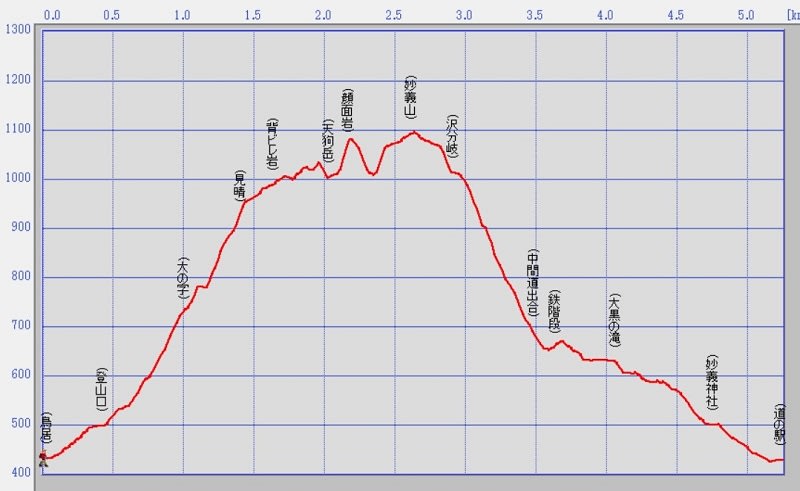

7時2分道の駅を出発。行程は白雲山の相馬岳を経て、金洞山の中之岳から石門に下り中間道を歩いて妙義神社へ戻る予定だ。

7時5分大鳥居をくぐり、妙義神社の本殿へ。

急な石段を登り本殿へお参りして、本殿前を右へ白雲山登山口へ。本殿前を左に行けば中間道で石門・中之嶽神社だ。

100mほど進むと白雲山登山口に7時18分着く。ここも熊が出そうだ。

沢を右下に見て進み、しばらくして沢を渡る。出足は最初の目標大の字を目指して進む。

登山道は踏み跡程度の道だ。

神社の登山口から30分ほど登った7時51分、長い鎖場の下に出た。鎖を使うほどの傾斜ではないが、下が湿っていて滑り易そうだ。

登り上がった所の左30mが「大の字」だ。

「大の字」とは白い大の字が中腹の岩にあるのだ。

簡単に行けるかと思ったら、5mほどの岩場を登らなければならない。これが結構手強い。

8時、大の字の裏に立てば、5mほどの大きさだ。前に回って撮りたいが怖くてとてもとても。

眺めは、榛名山(左)と赤城山(右)が良く見える。

背後には白雲山の岩峰が目の前に屹立する。

戻って、辻まで進んで、次の奥の院・見晴へと右を取る。

2mほどの岩を鎖で登り、

歩くこと間もなく奥の院だ。奥の院は登山道から左に数m登り上がったところにある。

戻って、8時31分見晴への鎖に取付く。最初の難関だ。ここは出足でさらに鎖が続くのだ。昨日までの雨で岩は濡れている。

凄い傾斜ですねー。石が丸いので、手掛かり、足場を見つけるのに一苦労だ。そして濡れているから滑る滑る。腕力も使います。

8時39分登り上がって、左へと抜ける鎖に取付けホッと(抜けてから撮る)した。登り上がるのに数分かかった。

ホッとしたのもつかの間、次の鎖(溝に沿って有る)。これは傾斜も緩やかなのできつくはないが、右に落ちないように注意だ。

鎖を抜けて、10分弱登って、8時54分見晴に着く。榛名(左)、赤城の眺めが良い。

右には出発した道の駅が真下に見える。高度感ありすぎ。

左には裏妙義の岩峰群がひだのように並ぶ。大分の耶馬渓や国東半島のようだ。

ここから細い岩の間を抜けて進とすると、抜けられずに途中から左に上がる。

抜けると直ぐにビビリ岩に9時。

目の前の鎖は高さ2mほど。

登り上がった先には、斜め上と延びる鎖。岩は滑りそうで足掛かりも乏しい。腕力が要ります。

登り上がって振り返れば、今登った鎖は見えない傾斜だ。右の先へと続いているのだ。奥の院の鎖と云いここと云い、肝を冷やす登りだ。

苦労して登った分、眺めもいいですね。

何処までも続く関東平野だ。

こんな道の歩きになると本当に気が休まります。

でも長くは続きません。左が切れ落ちたこんな道が出てくるのです。

今まで気にも留めなかったのですが、この数字って鎖場が22か所あると云うことで、ここは7番目と云うことみたいだ。

9時21分次の肝試しは、背ビレ岩だ。左は絶壁です。立っては歩けません。

ここを無事通過して、数分は穏やかな道を歩いて、9時28分大のぞきに着く。岩峰から下を覗く肝試しかと思ったら、

この岩峰を眺める所の様でした。ホッとしました。眺めている岩峰は天狗岳かな?

大のぞきからは、3段構えの長い鎖場下りだ。

下り終わって、左に回り込んで、

次の鎖を下って、

次の次の鎖を下ってようやく下り終えます。

下り終えて下から眺めると滑り台のような鎖場だ。途中で休憩を入れないと腕の力が持ちません。

天狗岳へ登る途中から、返り見る「大のぞき」?

天狗岳へ向かう途中で、今まで妙義神社・相馬岳とあった道標が、急に金洞山に変わった。方向としては間違っていないのだが、これだと相馬岳を通り過ぎたように思える。これを見て先を歩いていた人が道迷いをしたようで、私の後についた。金洞山の反対側には白雲山と書かれていたが消したようだ。

こんな普通の道に出るとホッと一息つける山だ。

暫く普通の道を歩くと、10時9分ピークらしきところに出た。

回りを見ると、景色に溶け込んだ標識に天狗岳と書かれていた。

眺望はないので先へと進むと、道標は相馬岳・妙義神社に戻った。

大のぞきの鎖場を過ぎてからは、鎖場も現れず気を張らずに歩ける道だ。左側は切れ落ちているものの、木があるから気にもならぬ。

10時15分展望のよい所に出た。この辺りが顔面岩なのかな?見えているピークは西に見えるから相馬岳だろう。

こちらは裏妙義の眺めで、

こちらは榛名の景色だ。

ここから一旦急坂を下る。余裕が出て来て、花も目に入るようになった。

下り終わった所がタルワキ沢分岐で10時36分。

相馬岳へと登り返す途中で、今歩いて来た方向(左手後方に)を見れば、何となく横顔に見えるからこれが顔面岩か?それとも岩峰でなく岩があるのかな。

など思いながら歩いていると、10時52分相馬岳に着く。

相馬岳からは西側の金洞山と

裏妙義の景色が望める。

ここで昼食をとりながら、ここまでの肝を冷やすルートを考えて、この先の金洞山へ進むかタルワキ沢からエスケープか迷っていると、今日が5回目という青年が現われた。訊けばこの先は足場が悪いと云う。即決でタルワキ沢を取る。11時22分相馬岳を後にして、往路をタルワキ沢分岐まで戻り、11時34分下り始める。

垂直に近い岩峰の沢を下るのだからガレた道だ。浮石に注意して下る。途中遭難碑を2ヶ所見る。いずれも岩峰の下なので岩登り中の滑落か。

40分ほど下り続けて、12時15分中間道に出合う。妙義神社まで1.6㎞とある。

殆どが下りなのだが、長い鉄階段を上る所もあったり、

第一、第二見晴は、高い所からの景色は見て来たからパスして、道中の大黒の滝を眺めて、

12時50分、中間道妙義神社側入口に着いた。

神社の急階段をに躓かぬように下り、

大鳥居へと下り、

車道に出て2分ほど歩いて、13時2分道の駅に無事戻る。縦走は出来なかったが、最高峰相馬岳までは辿り着けたので良しとしよう。こんなに肝を冷やしたのは初めての経験であった。下山後立寄り湯で、地元の方に相馬岳まで登ったと云ったら、「地元の人は奥の院から先には行かないよ、谷川岳に続く遭難者が出てるからねー、今年も数人出てるかなー」。引き返して来て良かったー。

まだ時間もあることだし、これから中之嶽神社へ車で行って、石門巡りだ。