冷凍フルーツを取り入れることで、単調になりがちな食生活に、バリエーションをつけることができます。

冷凍ものの方が安価で、季節を気にせず年中楽しめるというメリットがあります。

半解凍のまま利用して、フローズンスムージーやアイスクリーム風ミックスボウルなど、ひんやり食感のメニューを楽しむことができます。

様々な冷凍フルーツが出回っていますが、よく見かけるのが、イチゴ、ブルーベリー、マンゴー、パイナップル、ブドウ、キウイ、ライチなどです。

私は、このうち、冷凍ブルーベリーと冷凍マンゴーをよく利用しています。

その一方で、冷凍処理による栄養損失について気にされる方もいるかもしれません。

これについては後半で触れることにして、まずは、冷凍フルーツを利用した、ひんやり美味しいフローズンメニューを紹介したいと思います。

■ かんたんフローズンメニュー

[1] 冷凍ブルーベリー

・バナナとブルーベリーのミックスボウル

ブルーベリーが半解凍ぐらいのタイミングで、バナナとミックスします。

ひんやりとした食感で、アイスクリームのような味わいがあります。

スーパーが閉まっていてコンビニしか開いていないときでも、用意できる可能性が高いメニューです。

最近のコンビニは、冷凍フルーツの取り揃えがとても充実しています。

・バナナとブルーベリーのフローズンスムージー

汗をかいて水分欲求があるときは、フローズンスムージーにするのもよいでしょう。

眼精疲労を感じているときにブルーベリージュースを飲むと、翌日に目の疲れが和らいでいることに気付くこともあります。

ブルーベリーに豊富に含まれるアントシアニンには、目の毛様体筋の緊張をほぐす効果があり、眼精疲労を軽減させます。

バナナとブルーベリーの組合せは、クレープやお菓子に使われる定番ですが、子供たちがもっとも好きな味の一つです。

砂糖入りの炭酸飲料を与える代わりに、果物だけのスムージーを作ってあげることで、子供の虫歯を防ぐことができます。

[2] 冷凍マンゴー

・マンゴーとバナナのミックスボウル

バナナの上に、冷凍マンゴーをかけただけの簡単メニューです。

リンゴとも相性が良いです。

東洋医学やマクロビオティックの影響を受けた方に多いのですが、生の野菜や果物を食べると体が冷えると考えている人もいます。

しかし、多くのローフード実践者が体験している世界は、その逆です。

「体の内側からポカポカする」、「血のめぐりが良くなったのか、体温が上がった気がする」などと、体の冷えとは真逆の現象を体験する人が多いのです。

この理由としては、生の野菜や果物は、加熱処理によって酵素が破壊されておらず、大変消化が良いため、全身の代謝が良くなっていることが考えられます。

なにより、人間以外のすべての野生動物は、食べ物を加熱することなく、そのままの状態で食べています。

寒さが厳しい冬の季節においては、寒風にさらされて冷え切った食べ物をそのまま食べることもありますが、それはそれで何の問題もないわけです。

・ひんやりトロピカルジュース

冷凍マンゴーとパイナップルのミックスジュースです。

南国フルーツ同士の掛け合わせが生み出す、独特でトロピカルな味わいが魅力です。

マンゴーやパイナップルに含まれる豊富な酵素により、腸内の毒素や未消化物が分解され、腸内をキレイな状態に保つことができます。

■ 冷凍による栄養損傷について

果物に対して様々な加工が行われていますが、中でも、濃縮還元されたジュースは栄養の損傷が激しく、栄養価という観点から見た場合、全く別物と考えるべきです。

加熱殺菌の工程を伴うため、酵素は死滅し、ビタミン・ミネラルをはじめとする栄養素も損傷を受けています。

米国のフルーツ研究家、ポール・グロス博士は、自著『スーパーフルーツ』(未訳) の中で、未加工のままの果物と、濃縮還元されたジュースの栄養価を以下のように比較しています。

多くのローフード実践者が、市販の濃縮還元ジュースには手を出さずに自分で生ジュースを絞るのは、こういった理由からです。

それに対して、冷凍処理の場合は、未加工の果物や乾燥果実と近いレベルで栄養価が保たれると、グロス博士は言っています。

そして、その根拠となる理由も多くあるわけですが、以下、ポイントとなる論点をいくつか示したいと思います。

・前処理のブランチングについて

冷凍野菜の場合、前処理としてブランチングという加熱処理が行われています。

加熱により酵素を不活性化させて、冷凍保存中の変質や変色を防ぐためです。

それに対して、冷凍果物の場合、ブランチングをしてしまうと新鮮さが失われてしまうため、ブランチングは行われていません。

ただし、ごく一部のスライス状の果物は、変色を防ぐためにブランチングを行うこともあるようです。

正確なことは、製造元に確かめなければわからないようです。

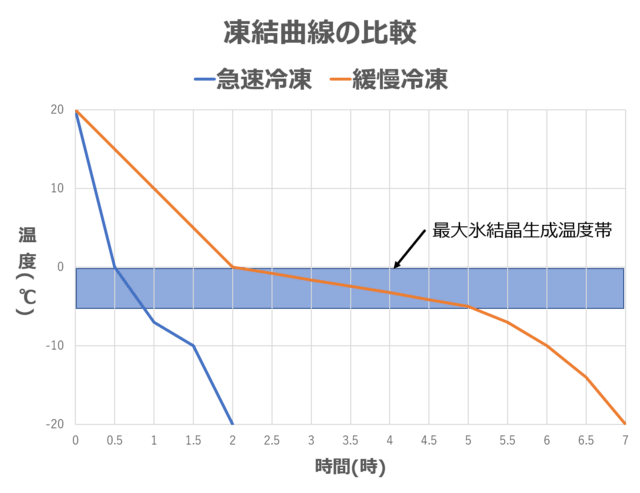

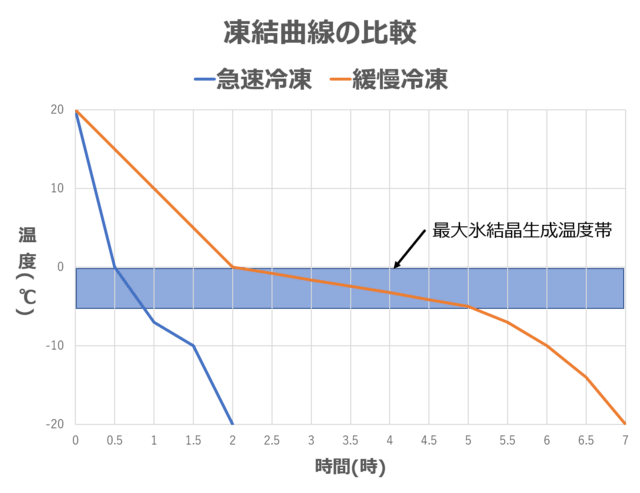

・急速冷凍と通常冷凍の違いについて

現代の冷凍食品は、急速冷凍により冷凍保存されています。

どの程度、"急速"かというと、マイナス 5℃~マイナス 1℃の範囲を「30 分以内」で通過する速さです。

この温度帯は、「最大氷結晶生成温度帯」と呼ばれており、食品の水分が氷結晶に変わる時間帯です。

この際、氷結晶の肥大化が起こり、食品の細胞膜が破壊されてしまいますが、

この温度帯をできるだけ素早く通過させることで、氷結晶の肥大化を抑制することができ、細胞破壊を防ぐことができます。

通常の冷凍 (緩慢冷凍と呼びます) では、この温度帯を通過するのに何時間もかかるため、食品体積の膨張とともに細胞破壊が起こり、品質の劣化につながります。

以下のグラフは、急速冷凍と緩慢冷凍の凍結曲線を比較したものです。 (参考:一般社団法人日本冷凍食品協会のホームページ内資料より)

・冷凍によるビタミン C の損傷について

栄養素の中でもビタミン類は損傷を受けやすく、特にビタミン C は、栄養素として重要性が高く、分析もしやすいことから、冷凍フルーツの品質を測定する上で最も代表的な指標になっています。

Bisset と Berry による研究 (*3) では、濃縮オレンジジュースを冷凍保存した場合に、ビタミン C がどれだけ保持されるかが調査されています。

濃縮オレンジジュースを、-20.5℃で凍らせた後、-20.5℃、-6.7℃、1.1℃の 3 通りの温度で冷凍保存を行いました。

最も低い温度である -20.5℃ で冷凍保存した場合、一年後のビタミン C 保持率は 91.5%でした。

それに対し、-6.7℃では 8 ヶ月の時点で 79%の保持率、1.1℃ではたった 3 ヶ月で 89%の保持率となりました。

-20.5℃の低温下では、かなり高い保持率で、ビタミン C が保持されていたと言えるでしょう。

以下のグラフは、濃縮オレンジジュースの冷凍保存時のビタミン C 保持率を示したものです (アルミ付紙パックで保存した場合のデータ) 。

・冷凍によるビタミン B 群の損傷について

Spiess による研究 (*4) は、冷凍保存におけるビタミン B 群とカロテンの保持に関するものです。

オレンジジュースとイチゴを -18℃で冷凍保存した場合の、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、リボフラビン、チアミン、ピリドキシンの安定性について報告されています。

12 ヶ月の冷凍保存後、チアミンとピリドキシンのみが減少していました。それ以外は、ほぼそのまま保持されていました。

従って、-18℃での冷凍保存が 1 年までであれば、ビタミン B 群において、はっきりとした栄養損傷は見られないと結論づけています。

Minasyan と Astabatsyan による研究 (*5) では、様々な冷凍フルーツで、ビタミン B 群の変化について調べています。

各フルーツは、-40℃で冷凍された後、8ヶ月間、ポリ袋で冷凍保存されました (-18℃~-20℃)。

冷凍前、冷凍後、冷凍保存後に、各ビタミン B 群 (チアミン、パントテン酸、ピリドキシン、ニコチン酸、イノシトール) の測定を行いました。

冷凍保存後、ビタミン量のわずかな減少が認められました。

イノシトールとニコチン酸の保持率は、94.9%~99.3%。ピリドキシンの保持率は、78.3%~97.6%、パントテン酸は 85.1%、チアミンは 88.2%でした。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【参考文献】

1. Lester E. Jeremiah (ed.). Freezing Effects on Food Quality (Food Science and Technology Book 72). CRC Press (2019)

2. Paul M. Gross. Superfruits: (Top 20 Fruits Packed with Nutrients and Phytochemicals, Best Ways to Eat Fruits for Maximum Nutrition, and 75 Simple and Delicious Recipes). McGraw Hill (2009)

*3. O.W.Bisset and R.E.Berry. Ascorbic acid retention in orange juice as related to container type. J.Food Sci. 40(1):178 (1975)

*4. W.E.L.Spiess. Changes in ingredients during production and storage of deep-frozen food―a review of the pertinent literature ZFL 8:625 (1984)

*5. J.A.Venning, D.J.W.Burns, K.M.Hoskin, T.Nguyen, and M.G.H.Stec. Factors influencing the stability of frozen kiwifruit pulp. J.Food Sci.54(2):396-400,404 (1989)

冷凍ものの方が安価で、季節を気にせず年中楽しめるというメリットがあります。

半解凍のまま利用して、フローズンスムージーやアイスクリーム風ミックスボウルなど、ひんやり食感のメニューを楽しむことができます。

様々な冷凍フルーツが出回っていますが、よく見かけるのが、イチゴ、ブルーベリー、マンゴー、パイナップル、ブドウ、キウイ、ライチなどです。

私は、このうち、冷凍ブルーベリーと冷凍マンゴーをよく利用しています。

その一方で、冷凍処理による栄養損失について気にされる方もいるかもしれません。

これについては後半で触れることにして、まずは、冷凍フルーツを利用した、ひんやり美味しいフローズンメニューを紹介したいと思います。

■ かんたんフローズンメニュー

[1] 冷凍ブルーベリー

・バナナとブルーベリーのミックスボウル

ブルーベリーが半解凍ぐらいのタイミングで、バナナとミックスします。

ひんやりとした食感で、アイスクリームのような味わいがあります。

スーパーが閉まっていてコンビニしか開いていないときでも、用意できる可能性が高いメニューです。

最近のコンビニは、冷凍フルーツの取り揃えがとても充実しています。

・バナナとブルーベリーのフローズンスムージー

汗をかいて水分欲求があるときは、フローズンスムージーにするのもよいでしょう。

眼精疲労を感じているときにブルーベリージュースを飲むと、翌日に目の疲れが和らいでいることに気付くこともあります。

ブルーベリーに豊富に含まれるアントシアニンには、目の毛様体筋の緊張をほぐす効果があり、眼精疲労を軽減させます。

バナナとブルーベリーの組合せは、クレープやお菓子に使われる定番ですが、子供たちがもっとも好きな味の一つです。

砂糖入りの炭酸飲料を与える代わりに、果物だけのスムージーを作ってあげることで、子供の虫歯を防ぐことができます。

[2] 冷凍マンゴー

・マンゴーとバナナのミックスボウル

バナナの上に、冷凍マンゴーをかけただけの簡単メニューです。

リンゴとも相性が良いです。

東洋医学やマクロビオティックの影響を受けた方に多いのですが、生の野菜や果物を食べると体が冷えると考えている人もいます。

しかし、多くのローフード実践者が体験している世界は、その逆です。

「体の内側からポカポカする」、「血のめぐりが良くなったのか、体温が上がった気がする」などと、体の冷えとは真逆の現象を体験する人が多いのです。

この理由としては、生の野菜や果物は、加熱処理によって酵素が破壊されておらず、大変消化が良いため、全身の代謝が良くなっていることが考えられます。

なにより、人間以外のすべての野生動物は、食べ物を加熱することなく、そのままの状態で食べています。

寒さが厳しい冬の季節においては、寒風にさらされて冷え切った食べ物をそのまま食べることもありますが、それはそれで何の問題もないわけです。

・ひんやりトロピカルジュース

冷凍マンゴーとパイナップルのミックスジュースです。

南国フルーツ同士の掛け合わせが生み出す、独特でトロピカルな味わいが魅力です。

マンゴーやパイナップルに含まれる豊富な酵素により、腸内の毒素や未消化物が分解され、腸内をキレイな状態に保つことができます。

■ 冷凍による栄養損傷について

果物に対して様々な加工が行われていますが、中でも、濃縮還元されたジュースは栄養の損傷が激しく、栄養価という観点から見た場合、全く別物と考えるべきです。

加熱殺菌の工程を伴うため、酵素は死滅し、ビタミン・ミネラルをはじめとする栄養素も損傷を受けています。

米国のフルーツ研究家、ポール・グロス博士は、自著『スーパーフルーツ』(未訳) の中で、未加工のままの果物と、濃縮還元されたジュースの栄養価を以下のように比較しています。

多くのローフード実践者が、市販の濃縮還元ジュースには手を出さずに自分で生ジュースを絞るのは、こういった理由からです。

それに対して、冷凍処理の場合は、未加工の果物や乾燥果実と近いレベルで栄養価が保たれると、グロス博士は言っています。

そして、その根拠となる理由も多くあるわけですが、以下、ポイントとなる論点をいくつか示したいと思います。

・前処理のブランチングについて

冷凍野菜の場合、前処理としてブランチングという加熱処理が行われています。

加熱により酵素を不活性化させて、冷凍保存中の変質や変色を防ぐためです。

それに対して、冷凍果物の場合、ブランチングをしてしまうと新鮮さが失われてしまうため、ブランチングは行われていません。

ただし、ごく一部のスライス状の果物は、変色を防ぐためにブランチングを行うこともあるようです。

正確なことは、製造元に確かめなければわからないようです。

・急速冷凍と通常冷凍の違いについて

現代の冷凍食品は、急速冷凍により冷凍保存されています。

どの程度、"急速"かというと、マイナス 5℃~マイナス 1℃の範囲を「30 分以内」で通過する速さです。

この温度帯は、「最大氷結晶生成温度帯」と呼ばれており、食品の水分が氷結晶に変わる時間帯です。

この際、氷結晶の肥大化が起こり、食品の細胞膜が破壊されてしまいますが、

この温度帯をできるだけ素早く通過させることで、氷結晶の肥大化を抑制することができ、細胞破壊を防ぐことができます。

通常の冷凍 (緩慢冷凍と呼びます) では、この温度帯を通過するのに何時間もかかるため、食品体積の膨張とともに細胞破壊が起こり、品質の劣化につながります。

以下のグラフは、急速冷凍と緩慢冷凍の凍結曲線を比較したものです。 (参考:一般社団法人日本冷凍食品協会のホームページ内資料より)

・冷凍によるビタミン C の損傷について

栄養素の中でもビタミン類は損傷を受けやすく、特にビタミン C は、栄養素として重要性が高く、分析もしやすいことから、冷凍フルーツの品質を測定する上で最も代表的な指標になっています。

Bisset と Berry による研究 (*3) では、濃縮オレンジジュースを冷凍保存した場合に、ビタミン C がどれだけ保持されるかが調査されています。

濃縮オレンジジュースを、-20.5℃で凍らせた後、-20.5℃、-6.7℃、1.1℃の 3 通りの温度で冷凍保存を行いました。

最も低い温度である -20.5℃ で冷凍保存した場合、一年後のビタミン C 保持率は 91.5%でした。

それに対し、-6.7℃では 8 ヶ月の時点で 79%の保持率、1.1℃ではたった 3 ヶ月で 89%の保持率となりました。

-20.5℃の低温下では、かなり高い保持率で、ビタミン C が保持されていたと言えるでしょう。

以下のグラフは、濃縮オレンジジュースの冷凍保存時のビタミン C 保持率を示したものです (アルミ付紙パックで保存した場合のデータ) 。

・冷凍によるビタミン B 群の損傷について

Spiess による研究 (*4) は、冷凍保存におけるビタミン B 群とカロテンの保持に関するものです。

オレンジジュースとイチゴを -18℃で冷凍保存した場合の、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、リボフラビン、チアミン、ピリドキシンの安定性について報告されています。

12 ヶ月の冷凍保存後、チアミンとピリドキシンのみが減少していました。それ以外は、ほぼそのまま保持されていました。

従って、-18℃での冷凍保存が 1 年までであれば、ビタミン B 群において、はっきりとした栄養損傷は見られないと結論づけています。

Minasyan と Astabatsyan による研究 (*5) では、様々な冷凍フルーツで、ビタミン B 群の変化について調べています。

各フルーツは、-40℃で冷凍された後、8ヶ月間、ポリ袋で冷凍保存されました (-18℃~-20℃)。

冷凍前、冷凍後、冷凍保存後に、各ビタミン B 群 (チアミン、パントテン酸、ピリドキシン、ニコチン酸、イノシトール) の測定を行いました。

冷凍保存後、ビタミン量のわずかな減少が認められました。

イノシトールとニコチン酸の保持率は、94.9%~99.3%。ピリドキシンの保持率は、78.3%~97.6%、パントテン酸は 85.1%、チアミンは 88.2%でした。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【参考文献】

1. Lester E. Jeremiah (ed.). Freezing Effects on Food Quality (Food Science and Technology Book 72). CRC Press (2019)

2. Paul M. Gross. Superfruits: (Top 20 Fruits Packed with Nutrients and Phytochemicals, Best Ways to Eat Fruits for Maximum Nutrition, and 75 Simple and Delicious Recipes). McGraw Hill (2009)

*3. O.W.Bisset and R.E.Berry. Ascorbic acid retention in orange juice as related to container type. J.Food Sci. 40(1):178 (1975)

*4. W.E.L.Spiess. Changes in ingredients during production and storage of deep-frozen food―a review of the pertinent literature ZFL 8:625 (1984)

*5. J.A.Venning, D.J.W.Burns, K.M.Hoskin, T.Nguyen, and M.G.H.Stec. Factors influencing the stability of frozen kiwifruit pulp. J.Food Sci.54(2):396-400,404 (1989)