『柏 崎』より

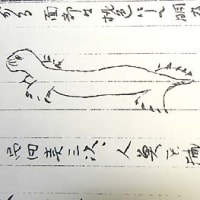

【ねまり地蔵立地蔵】{西へ五丁乃至七丁大町扇町}大町にあるもの俗にねまり地蔵と称すれ共、実は薬師如来の石刻像にして、長六尺有余あり共日光佛の立像をも刻す。昔市街の中央に南向して立てり半身土中に埋もれたるを以て「根埋地蔵」と名付く、十一年龍駕北巡の際立地蔵と共に往還を避て路傍にうつす、立地蔵は扇町にあり、長八尺余往古市街中央に東向して立つ、地蔵の頭部上層船後光の中央に普光寺の三字を刻す、恐らくは後世の偽刻なるべし。此石仏二基「自然湧出の霊石」と称せらる。

「ねまり地蔵や立地蔵、ほとけ、佛に似合はぬ魚のばんぞうなされます」三階節

【祗園舎】{東へ八町長町}八坂神社を云ふ。嘗て花街の巷に近接して居しがため四時参詣の人を絶たざりしが、遊郭移転の今日は左程にもあらず。然れ共地鵜川の河口に近き高台にあり、北日本海を展望して夏夜の納涼に適す、七月中旬の祇園祭には煙火を打揚げ遠近の人参集して雑閙す。是れ又柏崎年中行事の一なりとす。

【香積寺】{──島町}謡曲「柏崎」に 柏崎勝長の──欠──

【こほろぎ橋】柏崎町と大窪村との間に架せる大橋と云へしが貞享年間一町二十五間川下なる、現今の地へこれを移し名を大橋と改めたり。香積寺門前にある小石橋を俗に「こほろぎ橋」と称し、古昔の遺跡なりと伝ふれ共疑はし。

【西光寺の松】{西へ十丁大洲村}西光寺は柏崎の西南丘陵の上に在りて展望に可なり。日本石油会社は山麓一帯の地を占む。境内に一老松あり、偃蓋数十間附近罕に見るの巨木なり。西光寺の麓鵜川の曲折せる所を俗に「鐘が淵」と云ふ。

【極楽寺の桜】{西へ十丁大洲村}西光寺丘陵の南麓鉄路を距てゝ相対するものを極楽寺となす。桜花を以て名あるのみならず、幽遠閑雅、古松老柏欝乎として蒼々、四時遊覧に適せざるなし。

「老木峻厳古佛塲 白雲深銷隔塵郷 驚雷送雨天風起 午院還添一段涼。」

【豊ヶ岡】{西へ十丁大洲村}大洲村北方の高地を指す、雲煙縹渺の間砂州を望み近くは番神椎谷の両岬一望の裡にあり。鵜川麓を流れ柏崎の全町容易に俯瞰し得べし。

「寒濤莽々送孤舟 隔海遙青見佐州。

落日帝陵何處是 数峰雲色渺生愁。」

「海天浮紫翠 日落轉氣氣 應是黄金氣 蒸爲五色雲。」

【勝願寺】{西へ二十丁大洲村}大藤山と云ふ、楽翁公の筆になる「大藤山」の変額あり。近郷の境内に巨刹にして境内に桑名藩戊辰戦死者の墓あり。

平生侠骨不消磨。 一死酬恩遑問也。

今日吾来棒香花。 満山新緑雨滂沱。

──欠──

【番神堂】{西へ約一里下宿村}番神岬頭にあり。去今六百年前当寺は真言宗にして海岸山大乗寺と称せるが文永の頃、日蓮佐渡よりの帰路此所に漂着して止まれるより改宗して法華宗となる。後柏崎妙行寺と合し寺号を廃して単に普盆殿と称し、或は番神堂と云ふ。現堂宇は柏崎の名匠篠田宗吉作る所、堅牢秀麗を以て附近に聞ゆ。

「下宿番神堂はよく出来た、御拝、御拝のしかけは新町宗吉大てがら」 三階節

番神の岬頭展望甚だ可なり。旗亭二あり北溟館、岬亭なり、避暑景観勝の客逐年増加するを見る。堂より下瞰する所即ち下宿湾なり。朝夕の出船入船画趣に満つ。特に夏の夜の漁火、眺め更に捨て難きものあり。

「宗祖艱難倚此場 今見静浪愛海岸

南無妙法蓮華経 安穩浮盃傾酒觴。」

やはりおおむね「俳句の中の柏崎」で紹介した箇所に重なる。

ねまり地蔵立地蔵の所「龍駕北巡」とは明治天皇御巡幸のこと。

「西光寺」「極楽寺」は切り通しの信越線で隔てられているが、かつては一山にあった。極楽寺の桜はかつての花見場所として茶屋小屋もかけられたようだ。この一帯鵜川河岸の改修で、かつての面影はない。それでも境内の桜の樹は見事な花を咲かせていたが、何れも老木となり数年前整理され、花の幔幕と言えなくなってしまった。

柏崎の花見場所は、この「極楽寺」から「御殿山(剣野町)」、「水源地(河内)」に移り、現在は「赤坂山公園」となっている。赤坂山公園は極楽寺御殿山の西側、御殿山の北側に当たる。

ムラサキシキブのおやじぃさんから

>長岡工専の木伏さんが柏崎八景も調査されています

>http://www.nagaoka-ct.ac.jp/ci/sotsuron/2004/pdf/2004ci13.pdf

>その中の地図によれば「空間内の風景は約1~2kmと狭い」と記述されています。

>柏崎八景の中心はどこだったのでしょうか?大久保あたりなのかな・・

というコメントを頂いた。

柏崎八景のうち「黒姫募雪」「米山晴嵐」を除いた六景を地図上にしるした時に中心点(観察者の視点)がどこにあるのかということで、大久保のかつての陣屋の辺りに中心があるようにみえる。

「柏崎八景」ができたのが1705年、陣屋ができたのがその後1742年。まして柏崎の商人連れが陣屋をありがたがった(心の支えにした)様子もないので、偶然だろうと思っていたが、この「豊ヶ岡」の記述を見てある意味納得した。逆に陣屋を作るにして、柏崎が一望できる景勝地を選んだのだと。厳密に「豊ヶ岡」が、どこを指して、どんな地形だったのかは調べぬままの、私は怠け者ではある。

「三階節」に歌われる「新町宗吉」は、(四代目)篠田宗吉のこと。文政十年生まれで、明治三十六年に亡くなる。

建立した社寺は、柏崎・刈羽では番神堂・妙行寺・閻魔堂・光円寺・八坂神社・宮川神社・東福院、京都の東本願寺のほか高田、出雲崎、北海道にもある。

晩年は函館高竜寺本堂を建立。その時の副棟梁は沢田吉平、彫刻は原篤三郎、金子九郎次、石工は小林群鳳ほか多数の職人が活躍し、柏崎で木材を刻み北前船で運んだ。一行は本堂完成に心血を注ぎ竣工式は感慨無量であったと推測される。

その顕彰碑は八坂神社に建つ。

【ねまり地蔵立地蔵】{西へ五丁乃至七丁大町扇町}大町にあるもの俗にねまり地蔵と称すれ共、実は薬師如来の石刻像にして、長六尺有余あり共日光佛の立像をも刻す。昔市街の中央に南向して立てり半身土中に埋もれたるを以て「根埋地蔵」と名付く、十一年龍駕北巡の際立地蔵と共に往還を避て路傍にうつす、立地蔵は扇町にあり、長八尺余往古市街中央に東向して立つ、地蔵の頭部上層船後光の中央に普光寺の三字を刻す、恐らくは後世の偽刻なるべし。此石仏二基「自然湧出の霊石」と称せらる。

「ねまり地蔵や立地蔵、ほとけ、佛に似合はぬ魚のばんぞうなされます」三階節

【祗園舎】{東へ八町長町}八坂神社を云ふ。嘗て花街の巷に近接して居しがため四時参詣の人を絶たざりしが、遊郭移転の今日は左程にもあらず。然れ共地鵜川の河口に近き高台にあり、北日本海を展望して夏夜の納涼に適す、七月中旬の祇園祭には煙火を打揚げ遠近の人参集して雑閙す。是れ又柏崎年中行事の一なりとす。

【香積寺】{──島町}謡曲「柏崎」に 柏崎勝長の──欠──

【こほろぎ橋】柏崎町と大窪村との間に架せる大橋と云へしが貞享年間一町二十五間川下なる、現今の地へこれを移し名を大橋と改めたり。香積寺門前にある小石橋を俗に「こほろぎ橋」と称し、古昔の遺跡なりと伝ふれ共疑はし。

【西光寺の松】{西へ十丁大洲村}西光寺は柏崎の西南丘陵の上に在りて展望に可なり。日本石油会社は山麓一帯の地を占む。境内に一老松あり、偃蓋数十間附近罕に見るの巨木なり。西光寺の麓鵜川の曲折せる所を俗に「鐘が淵」と云ふ。

【極楽寺の桜】{西へ十丁大洲村}西光寺丘陵の南麓鉄路を距てゝ相対するものを極楽寺となす。桜花を以て名あるのみならず、幽遠閑雅、古松老柏欝乎として蒼々、四時遊覧に適せざるなし。

「老木峻厳古佛塲 白雲深銷隔塵郷 驚雷送雨天風起 午院還添一段涼。」

【豊ヶ岡】{西へ十丁大洲村}大洲村北方の高地を指す、雲煙縹渺の間砂州を望み近くは番神椎谷の両岬一望の裡にあり。鵜川麓を流れ柏崎の全町容易に俯瞰し得べし。

「寒濤莽々送孤舟 隔海遙青見佐州。

落日帝陵何處是 数峰雲色渺生愁。」

「海天浮紫翠 日落轉氣氣 應是黄金氣 蒸爲五色雲。」

【勝願寺】{西へ二十丁大洲村}大藤山と云ふ、楽翁公の筆になる「大藤山」の変額あり。近郷の境内に巨刹にして境内に桑名藩戊辰戦死者の墓あり。

平生侠骨不消磨。 一死酬恩遑問也。

今日吾来棒香花。 満山新緑雨滂沱。

──欠──

【番神堂】{西へ約一里下宿村}番神岬頭にあり。去今六百年前当寺は真言宗にして海岸山大乗寺と称せるが文永の頃、日蓮佐渡よりの帰路此所に漂着して止まれるより改宗して法華宗となる。後柏崎妙行寺と合し寺号を廃して単に普盆殿と称し、或は番神堂と云ふ。現堂宇は柏崎の名匠篠田宗吉作る所、堅牢秀麗を以て附近に聞ゆ。

「下宿番神堂はよく出来た、御拝、御拝のしかけは新町宗吉大てがら」 三階節

番神の岬頭展望甚だ可なり。旗亭二あり北溟館、岬亭なり、避暑景観勝の客逐年増加するを見る。堂より下瞰する所即ち下宿湾なり。朝夕の出船入船画趣に満つ。特に夏の夜の漁火、眺め更に捨て難きものあり。

「宗祖艱難倚此場 今見静浪愛海岸

南無妙法蓮華経 安穩浮盃傾酒觴。」

やはりおおむね「俳句の中の柏崎」で紹介した箇所に重なる。

ねまり地蔵立地蔵の所「龍駕北巡」とは明治天皇御巡幸のこと。

「西光寺」「極楽寺」は切り通しの信越線で隔てられているが、かつては一山にあった。極楽寺の桜はかつての花見場所として茶屋小屋もかけられたようだ。この一帯鵜川河岸の改修で、かつての面影はない。それでも境内の桜の樹は見事な花を咲かせていたが、何れも老木となり数年前整理され、花の幔幕と言えなくなってしまった。

柏崎の花見場所は、この「極楽寺」から「御殿山(剣野町)」、「水源地(河内)」に移り、現在は「赤坂山公園」となっている。赤坂山公園は極楽寺御殿山の西側、御殿山の北側に当たる。

ムラサキシキブのおやじぃさんから

>長岡工専の木伏さんが柏崎八景も調査されています

>http://www.nagaoka-ct.ac.jp/ci/sotsuron/2004/pdf/2004ci13.pdf

>その中の地図によれば「空間内の風景は約1~2kmと狭い」と記述されています。

>柏崎八景の中心はどこだったのでしょうか?大久保あたりなのかな・・

というコメントを頂いた。

柏崎八景のうち「黒姫募雪」「米山晴嵐」を除いた六景を地図上にしるした時に中心点(観察者の視点)がどこにあるのかということで、大久保のかつての陣屋の辺りに中心があるようにみえる。

「柏崎八景」ができたのが1705年、陣屋ができたのがその後1742年。まして柏崎の商人連れが陣屋をありがたがった(心の支えにした)様子もないので、偶然だろうと思っていたが、この「豊ヶ岡」の記述を見てある意味納得した。逆に陣屋を作るにして、柏崎が一望できる景勝地を選んだのだと。厳密に「豊ヶ岡」が、どこを指して、どんな地形だったのかは調べぬままの、私は怠け者ではある。

「三階節」に歌われる「新町宗吉」は、(四代目)篠田宗吉のこと。文政十年生まれで、明治三十六年に亡くなる。

建立した社寺は、柏崎・刈羽では番神堂・妙行寺・閻魔堂・光円寺・八坂神社・宮川神社・東福院、京都の東本願寺のほか高田、出雲崎、北海道にもある。

晩年は函館高竜寺本堂を建立。その時の副棟梁は沢田吉平、彫刻は原篤三郎、金子九郎次、石工は小林群鳳ほか多数の職人が活躍し、柏崎で木材を刻み北前船で運んだ。一行は本堂完成に心血を注ぎ竣工式は感慨無量であったと推測される。

その顕彰碑は八坂神社に建つ。

(陸)

桑名藩士の柏崎単身赴任日記(?)がテレビドラマ化したことがあります。どなたか題名など覚えておられる方、いますか?

鯨波での初戦は地の利を得て勝利をするが、いかんせん小千谷口が危ないので兵力をそこに集中させるために後退。

加賀藩の兵他はろくでもない腰抜けばかりでお荷物。高田藩の兵隊も国への土産ってんで柏崎の町で略奪なんかしてたようで、記録に残ってます。

件のドラマは「幕末転勤物語~150年前の家族日記」で1989年5月14日放送でした。

去年再放送があったのですが、残念ながら私はどちらも見逃しています。

明日に迫ってますが、もしお好きであれば。

「第12回柏崎演劇フェスティバル」で、下記二題が上演されます。

3月4日土曜日 13時30分より 柏崎市市民会館大ホール(柏崎市役所隣)

「桑名演劇塾」による(桑名市からやってきます)

「幕末親子絆」──桑名・柏崎日記──

柏崎演劇研究会による

「おとし文」幕末の柏崎騒動──生田萬の乱──

支配者側とそれに反旗を翻した側が、百五十年過ぎて同じ舞台にかけられるというのもなんだか面白い。私も見に行きたいのは山々なんですが……。

横になりながら、BGMのテレビが、途中で「柏崎は魚がとれない」というナレーションで、飛び起きてような次第です。再放送を録画したかったな。

明4日は身内の結婚式のため、観劇は無理です。折角の貴重な情報だったのですが、残念です。