邦題「春にして君を思う」

2019/9自宅DVDにて

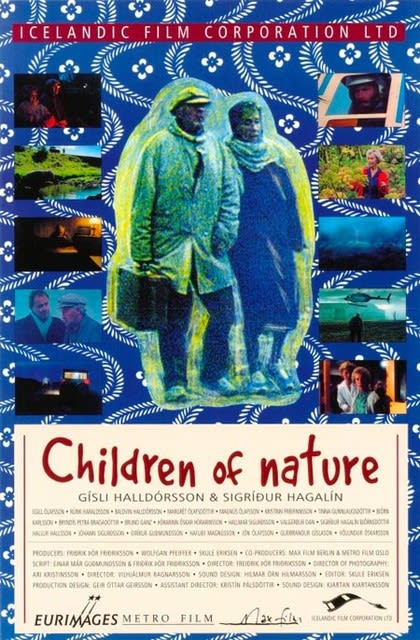

邦題「ベルリン天使の詩」

2019/10自宅DVDにて

日本初開催のラグビーワールドカップが、気が付けば”大団円”にて終わった。

正直、自分にとって”入口と出口”がこんなにも違ったスポーツイベントは初めてだった。

私にとってのラグビー体験といえば、はるか昔、高校の体育の時間での短期課題授業がそれで、元ラガーマンの体育教師が嬉々として、寒風吹く真冬に敢えて課題として選んだそのせいか、なんかいっつも痛いやら、寒いやら、それでいてやたらと体が触れるやら、なんで笛吹かれたのか分からないやらで、私はそのお茶を濁したような授業のおかげか、このスポーツ自体に全然興味が湧かないで過ごしてきた。

とかく世間で「でもあの方、、ほら、”ラガーマン”でしょ?♡」なんて呼ばれるだけで、そのお方の大まかなステージが上がっちゃうみたいな、その変な図式もシャクに障るぐらい、私はむしろ、長い間この”ラグビー”に対して薄っぺらな闇さえ抱えていた。

「まぁ..東京オリンピック前の地ならし的な、さ..」

そんな私はテレビ中継が始まっても、どこか妙に冷めて斜めに見ていたラグビーワールドカップ。

それがいざ、このリーグ戦をテレビで”ハナホジ態度”で観戦すること数試合、

私は何時しか、各試合中の膠着に身をよじりながら興奮し、そこからもんどりうって突破したトライに、どのチーム関係なく、にわか丸出しでバカみたいに大声を出してこの競技を楽しんでいた。

「ラグビーやる人、”ラガーマン”はさ、ホント、すごいわ..偉いわ..ホント..」

長い間保持していた我が闇を、いとも簡単にほっぽり投げることが出来たその理由は何のことはない、あの当時めんどくさく思っていたラグビーのルールの存在意義だった。

この競技、下手すればいとも簡単に死んでもおかしくないような、いわば決死の陣取り合戦に、鋼のような肉体と俊敏な身体能力を備えた、兵士ならぬ”ラガーマン”が、一つに統制の取れたチームとなって、愚直なまでに相手陣地に進んで行くことが「競技」として成立するには、長年にわたり培われたであろう、それこそ鋼のようなルールがあってこそなのだ。だからこそこの競技を我々は、「面白く」見ていられるのだろう。

にわかな私たちには多少複雑でわかりずらいこのルールこそが、ラグビーをただの荒くれ者達の骨肉の争いにせず、むしろ見た目とは裏腹な沈着冷静な行動と、敵味方なく”ラガーマン”として認め合うその精神性の礎だった。

なにを今更、こんな言わずもがなな基本を、ここで改めてぱーぱーぱーぱー語る私は、ヒラヒラとラガーマンたちに詫びるしかないのだ。はぁ...無駄な年食い男...

思えば、子供のころ、缶蹴りにしろ、泥警遊びにしろ、何においてもルールあってこその遊びが成立していた。それをみんなで守れるから、それらの遊びはみんなの「生きた楽しみ」にちゃんとなっていた。ここでも「ルール」はとっても大切だったのだ。

だから大概その遊びの中で喧嘩が始まるその最大の原因はルール破りだった。そしてその行為は結構真剣に、我々子供たちの間でも忌み嫌われていた記憶がある。

「何言ってんだよ!いいんだよこれでさ!いいよ、じゃぁさーおれ、かっちゃんに聞いてくるわ!」

あの頃は、我々ガキたちの大概の遊びルールを、公平かつ厳粛に受け継いだ年長者の少年が、街ごとに存在していた。そして我が街のそのお役目は、いつも「かっちゃん」だった。

それこそ街のブロックが少しズレるだけで、遊びのルールも変わるほど、それらのルールはあいまいなことも多く、そのいい加減さに甘んじて遊んでいれば、それはそれで楽しいのだが、いざ、自分の所有物や、面子がかかった「大勝負」の場合はそうはいかない。

そしてその局面を冷静にキチンと、両者納得のルールで裁けるそのお役目係は、かっちゃんしかいなかった。

かっちゃんの家は家族全員創価学会入信者だ。風邪を引いたっていえば家から南無妙法蓮華経~、足をくじいたっていえば、南無妙法蓮華経~のお経が繰り返し聞こえてくるほど、熱心な信者たちだった。そんな中、かっちゃんも大量のお線香の煙に咽ながらも、照れ臭そうに手を合わせていた。

そんな彼だが、我々の遊びを裁くときは、その表情は別物になっていた。

「この線があるじゃん。ここを踏んだわけだろ。それってその時点でアウトなんだよ。じゃないとさ、この線を描いた意味が無くなっちゃうじゃん。な!だからさ、それみんなでやんないとよ、つまんなくなるじゃんか。だから、これアウト。わかった?」

かっちゃんは誰に対しても、時には知らない顔の隣街の子に対しても、同じ口調と同じルールで、その場を落ち着かせてくれる。時には、こうした方が面白いぜ!みたいなアドバイスを双方にくれたりもしていた。そしてわれわれ”プレーヤー”も納得の中でその「大勝負」を集中して楽しめたのは、何をもってしても、「かっちゃんのルール」あってこそのことだった。

誰かが見ている。誰かに見ていてもらう。見ていてあげる。

それはルールだったり、はたまた人だったり、ましてや天使だったり。

これは結構、簡単そうで難しい、でもとっても大切なことなんでしょうね。

ホント今更ながら改めて思いました。

ブルーノ ガンツ、今年か...死んだの。

かっちゃんはその後、

当時は意外とよくあった、「近所の畑の隅にあった”肥溜め”に落ちてしまうという大惨劇」に遭い、我々としてもどう対処していいかわからないほどの物凄い状態の姿になって、俯きながら親に搬送されるかっちゃんを、我ら”プレーヤー”はもはや息を殺して見つめるしかなかった。

かっちゃんはその後、小さな風邪を引き、家からいつものお経が流れること数日。

彼が我々の「勝負」を裁くことは二度となくなっていた。

その役目は、いつも一緒に遊んでいた2個上の「魚ッチュウー」(魚住だからウオッチュー)が引き継いだ。

街はいつも通りの時間が流れて、かっちゃんはその半年後にどこかへ引っ越していった。

かっちゃん。どうしてんのかなぁ。。。