2018年5月19日(土)くもりのち晴れ

昨年5月の「道三堀」以来、1年ぶりのブラモリタとなりました。

今回は、職場にも近く、また大好きなミュージカル観劇で足しげく通っている日比谷を

歴史の目で見てみようと散策しました。

日比谷といえば、東京ミッドタウン日比谷が3月にオープンし、

多くの人で賑わっていますね。

さて今回歩いたのは、日比谷公園の橋にある「日比谷門」跡を起点に、

帝国ホテル前を過ぎてJRのガード下(山下門)へ、(赤色)

そこから折れて数寄屋橋交差点のルートです。(空色)

また少し戻って、新橋方面にも歩き、「幸門」の跡も確認しました。(緑色)

江戸時代の古地図「外桜田永田絵図」では、右端隅に2つ⇒をつけていますが、

左が日比谷門、そして右側が山下門を差しており、現代図の赤⇒の起点と終点です。

【日比谷門】

スタート地点の日比谷門は、日比谷公園の端っこの交番のあるところ。

日比谷門とは、かつて江戸城三十六見附の一つで、いわば城を守る番所です。

その様子が広重の絵に描かれており、

現在の日比谷通りから(ペニンシュラホテルあたりから)見た角度に思えます。

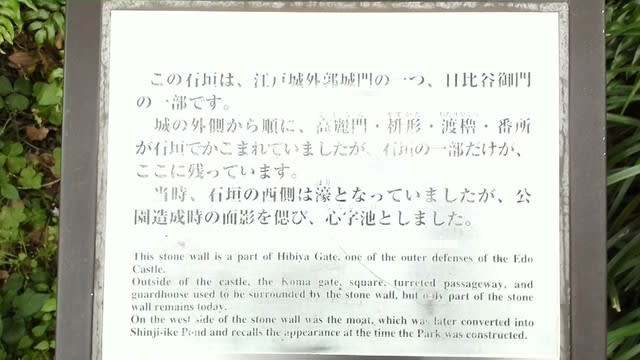

現在は「日比谷見附」の表示とともに

このような解説と

当時の石垣の一部が残されています。

ちなみにこの日比谷公園、徳川家康が江戸入りした当時は、日比谷入江といって、

今の大手町から浜松町あたりまで沼地だったのは、江戸の歴史では有名な話です。

その地盤の緩さから、土地の活用方法として日比谷公園というアイデアが出されたそうです。

内濠を残して大半を埋め立てて大名屋敷の土地とし、写真に見える「心字池」はその時の名残といえます。

古地図によれば、この辺りは鍋島藩邸、薩摩藩邸など、錚々たる大名屋敷が並んでいました。

その目の前に見えるのは、3月にオープンしたばかりの東京ミッドタウン日比谷。

このミッドタウンの建物を左手に、日比谷公園を少しだけ南下すると、

日生劇場を角にした交差点があり、今回はそちらを左折します。

いわゆる「みゆき通り」と言われる通りで、右手には帝国ホテル、左手には日生劇場から東京宝塚劇場と続きます。

途中に今回のブラモリタにぴったりのこんな表示が、帝国ホテル前にありました。

帝国ホテルの成り立ちやこのあたりの大名屋敷の詳しい解説があり、とても勉強になります。

さて、元の古地図に戻ると(拡大図)、実は今歩いているルートが、かつての濠があったところで、

途中でカクッと折れているのは、地図上は「松平肥前守」すなわち鍋島のお屋敷が出っ張っていたからのように見えます。

そのまま帝国ホテルの前を進み、東京宝塚劇場前もやり過ごし、JRガード下にたどり着きます。

【山下門】

ここが、江戸城三十六見附の一つ、かっての山下門と呼ばれる見附があったところです。

なぜ山下門かといえば、この辺りの町名が山下町だったそうですが、

今はそんな町名どこにも残っていませんね。

ところが、こんなところにその痕跡が見つかりました。JRのガード下です。

内山下町橋とあるので、橋の内側とい意味と取れます。

今はなき山下橋ですが、広重の浮世絵には『山下門』というタイトルのこんな絵があります。

先ほどの「JR高架下」と比べても、まったく想像がつきませんね。

また同じ広重の絵で、『山下町日比谷外さくら田』というこんな作品もあります。

のどかな絵ですね。

どこからどのような方角で描いたか、もう少し専門的に調べないとわかりませんが、

山下門を描いた絵であることは確かです。

そしてもう一つ。

山下門には先ほど日比谷門から伸びる水路(濠)をたどってきましたが、

ここで外濠とぶつかり、山下門から左右に濠が伸びていたのですが、

その痕跡らしきものを見つけました。

ここは、今人気スポットになっている銀座コリドー街のちょうど裏手にあたる、

知る人ぞ知る路地です。

この傾斜をよく見てください。

これこそが、低くなったところに濠があった証拠と思うのは私だけでしょうか?

【数寄屋橋門】

さて、山下門を後に、次に向かうのは数寄屋橋門です。

冒頭の現代地図では、青色の矢印で描いたコースとなります。

泰明小学校(最近、制服のことでちょっと話題になった学校です)の手前を左手に入り、

そのまま道なりに進みます。

このカーブは、なんとも「昔、堀でしたよ~」と言わんばかりの、

くねった暗渠で、実際には写真の右に位置する銀座ファイブとその上の首都高の位置が、

お濠だったと考えられます。

裏通りの寂しい道ですが、やがて賑やかな通りに出て、そこに現れるのが数寄屋橋です。

(写真は有楽町駅側に渡ったところから撮影)

ここにあったのが、本日3回目の江戸城三十六見附、「数寄屋橋御門」です。

どんな姿をしていたのか - 写真の一つ西側(日比谷公園側)の有楽町マリオン前の横断歩道を渡ると、

途中にこのような表示がありました。

左の写真をよ~くみると、

「数寄屋橋と数寄屋橋門/明治元年」と書いてあります。

これで3つの門をたどってきました。残るは1つ。

【幸橋門】

先ほどの山下門に戻り、冒頭の現代地図の緑のコースを歩きましょう。

帝国ホテルから逆に、新橋の方に向かいます。

途中を見上げると、このようにレンガ造りの高架がずっと残っています。

これもかなりの歴史的建造物だと思います。

さて、新橋に着く少し手前、第一ホテル前あたりにかつてあったのが、

今日4つめの「江戸城三十六見附」、『幸橋門』です。

最初の古地図の右端に「幸橋御門」と書いてあるのがそれです。

この地図の下から右上に流れているのは汐留川(今は埋め立てられている)、

幸橋御門で、外濠となって、先ほどの山下門、数寄屋橋門と通じるルートとなっています。

今の幸橋門あたりはこのような風景。

そして見つけました。山下門と同じく、ガード下に「幸橋架道橋」と残っているのを。

さて幸橋の由来は、このあたりに「幸町」という地名があったそうですが、

今は幸町は消えて幻の地名となっています。

しかし・・・勘のいい方はお気づきかもしれません。

幸橋の内側(お城側)は、「内幸町」と呼ばれ、今も町名として生きています。

その解説の表示版がありました。

そして筆者が勤務する会社のオフィスは、この内幸町にあるのです。

【最後に】

今回は日比谷門を起点に、4つの見附(御門)の跡をたどってきました。

職場近くで、普段何気なくあるいているこの日比谷界隈。

歴史をたどると、いろんなものが見えてきました。

江戸時代は大名屋敷の並ぶセレブな町。

明治に入ってからは、帝国ホテル、鹿鳴館など、やはり国を代表する建築物が林立し、

高いステータスを保ってきたエリアであることがわかりました。

今、日比谷は「東京ミッドタウン日比谷」がオープンし、

明らかに人の流れが変わってきているのを実感します。

それまでも日生劇場や東京宝塚劇場、シアタークリエなどの劇場が並び、

少し先の帝国劇場も加えて、エンターテインメントの聖地と呼ぶにふさわしいエリアでした。

私の好きな日比谷は、これからもワクワクする街であってほしいものです。

そんな中、今回歩いてたどった濠や見附門の痕跡を思い出しながら、

歴史のロマンに浸りたいと思います。