甲斐バンドの『この夜にさよなら』を手に入れた。1977年のアルバム。甲斐バンドで一番好き。

なのに、はるか昔に録音してもらったカセットテープでしか持っていなかった。中古屋でCDを見つけて、初めて買った。

しかしまあ、何度聴いても飽きない。当時のニューミュージック、しかもいわゆるミーハー人気に乗った(音楽通には軽く見られた、という意味)グループのアルバムで、十代から散々聴き倒してなおかつ色褪せないものは、そう滅多には無い。

当時の甲斐よしひろはノッていたね。ミーハー人気だったバンドだろうと、いいものはいいのだ!

と言い切って、アマゾンレビューのように手早く話を終わらせてもいいし、そのほうが他にできる用事が沢山あるのだが、あいにく、粘らずにはいられなくなってきた。

なんでこのアルバムが甲斐バンドで一番好きかについて、しばし、考えてみます。まずは時代背景みたいなことから。

中学・高校生の頃、いずれ自分にも訪れる予定の青春というもののイメージは、ドラマ「俺たちの旅」や70年代のATG、松竹映画をベースにして、80年代前半の「ビッグコミックスピリッツ」に連載された漫画に、多分に拠っていた。

・岩重孝の『ぼっけもん』。

(鹿児島から上京した大学生→都会の片隅で鬱屈の日々→中退して仲間とイベントビル立ち上げに奔走することに)

・細野不二彦の『あどりぶシネ倶楽部』。

(上京組かどうかは不明だが、映研の仲間と8ミリ映画制作に打ち込む。PFFと「ダイコンフィルム」の時代の匂いを活写した相当の傑作。細野の最高作ではないかとさえ思っている)

・六田登の『遼平新事情』。

(東北から上京した美大生→やくざたちに絵を教える先生になる、奇抜な設定と、芸術とは何ぞやと悩む日々のブレンド)

つまり、〈上京する→古い木造のアパートに住む→金も無く女にもモテず屈折した日々を過ごす〉が青春なのだ、と妙に思い込んだ。

スピリッツには、同時期に高橋留美子の『めぞん一刻』があり、連載当時からすでにして別格の存在感だったのだが、これではイメージトレーニングはできなかった。音無響子さんみたいな女性が常にそばにいるビンボー大学生活を送る五代くん、は似ているようで確実に異なった(後々、るーみっくわーるどは、あくまで女性の目線による〈夢と地続きの日常〉であり、上記とは土台が違うと、よりハッキリと分かる)。

実際、〈古い木造のアパートで金も無く女にもモテず屈折した日々〉は、誘導されて、なぞったようにその通りになった。

西田幾多郎の『善の研究』(岩波文庫)を読んだ時、(内容を正確に説明しろと言われたら、とてもじゃないがお手上げなんだけど)これだったら哲学も分かる……と身体に入ってくる手応えがあったのは、〈人間は自然と、ガキの頃にあこがれたものに似てしまう〉実感があったからだろう。主体(自分らしさ、と言われる類のもの)なんてアヤフヤなものだ、と説いてもらうほうが話が早い、と思った。

で。大体、こういう漫画を読む気分とセットになるのが、ニューミュージックだった。

ニューミュージック。今や、完全に死語。

先日、打ち合わせの席で30代前半のプロデューサーに「なんですかそれ?」と言われ、年の近いディレクターと「これは、不用意に口にするとマズいね……」と顔を見合わせた。

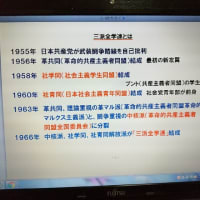

ニューミュージックの定義、広く呼ばれるようになった経緯については、教科書代わりによく開く北中正和『にほんのうた 戦後歌謡曲史』(新潮文庫)に詳しい。

ざっくりまとめると、こうだ。70年代前半に、シンガーソングライターの台頭、さらに中産階級の生活水準が上がってきたことなどで、既成のジャンルで区分けしにくい曲と人を、ニューミュージックと総称するようになった。それまではフォーク、歌謡曲、ポップスと棲み分けがハッキリしていたサウンドと人脈が、現場で混じるようになってきたのだ。

例えば山口百恵はあくまで歌謡曲のひとだけど、自分の希望で、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの宇崎竜童・阿木燿子コンビをソングライターに指名した。イルカの「なごり雪」は、叙情派フォークの代表みたいに思われているが、後ろの音によく耳を凝らせば、バックのバンドの意識は完全に洋楽指向。キャロル・キングがソロで出すサウンドをまっすぐ目指している。

ミクスチャーなポップスは、なんでもニューミュージックと呼ぶ。この大ざっぱな慣習は、90年代にJ-POPに取って代わられる。

甲斐バンドは、多分に叙情派なフォーク、ニューミュージック、より洋楽指向のロック、と業界の流行モードが変るのに合わせて、グループのカラーを変えてきたグループだった。

そのうち、ニューミュージックの時期は短い。『この夜のさよなら』の翌年、「HERO ヒーローになる時、それは今」が大ヒットした辺りから、ビジュアル・イメージはダンディなハードボイルド(な男の影にある寂しさ・優しさ……なんてのも込み)を打ち出し、80年代になるとボブ・クリアマウンテンにミックスダウンを依頼するこだわりが、サウンド面の一番の押し出しポイントになった。

僕がちょこちょこ聴くようになったのは、その80年代から。

大人っぽい、キザな雰囲気と、バンドのフロントマン・甲斐よしひろのNHK-FM「サウンドストリート」でのおしゃべりが、今ひとつ結びつかなかった。「僕はぎっちょ(左きき)。だから天才なんです」とか、親交のあった中島みゆきを称して「やっぱりあいつは、道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがある女だからさあ」と早口で言う時のおかしさが、すごく好きで、86年に解散する前後はかなり甲斐バンドに入れ込んでいたのだが。

初めて、あ、こういうのなら甲斐バンド、好き! となったのは、皮肉なことに85年にリリースされた解散前の最後のシングル、「レイニー・ドライヴ」。なのに作詞は外部に依頼。松尾清憲。後にテレビアニメ版「めぞん一刻」のテーマ曲を手掛けることになる松尾も、当時はまだ業界の一部で注目、に留まる存在。甲斐の慧眼、と評価してもいいわけだが、なぜラスト・シングルの詞をひとに……の疑問は、当時からあった。

それ以前、70年代の甲斐バンドは、上京して入ったアパートの隣にいた1歳上の松山君(懐かしいな。どうしてますかね)に教えてもらった。ハードボイルドなイメージになる前の、内省的で、繊細で、しかし「映画を見るなら/フランス映画さ」(「ポップコーンをほおばって」)なスタイルの気張った感じが、他の四畳半フォークとは一味違っていて。解散した後に、より好きになった。『この夜にさよなら』も、松山君にテープに録ってもらったのだ。

その雰囲気が、前述した漫画とよく合った。ひとことで言えば、上京者のつっぱりと感傷だ。

同じ福岡出身のチューリップ・財津和夫が、昔ある番組で「自分達が若い頃、博多から東京へ勝負に出るというのは、今、東京からニューヨークに行くのと同じか、それ以上に遠いことだった」と話していたのを、よく覚えている。

甲斐バンドの初期も、基本トーンはそこだった。『この夜にさよなら』の前作『ガラスの動物園』に収録されている「新宿」は、「勝つか負けるか/それまでは戻れないと知る」と、都会暮らしを歌う。

かぐや姫、チューリップ、海援隊を輩出した九州シーンからの最後の大物。そんな鳴り物入りでメジャー・デビューしたものの、なかなか売れない。そこらへんの焦り、悔しさ、もどかしさが率直に詞に投影された時期だと思う。

しかし、そのあたりが(「HERO」でブレイクを果たす前夜にあたる)『この夜にさよなら』では微妙に違っているのだ

ふう。ようやくアルバムの中身に入れる。

1曲目から、名曲「最後の夜汽車」。

「僕しかいないって言ってくれた」ひとが、最後の夜汽車に乗って「僕の街を遠ざかる」。甲斐よしひろの感傷ストーリーづくりのうまさが、つくづく分かる曲だ。

数年前、明石家さんまが自分のフェイバリットソングであることをテレビで披露して、再注目されたことがある。

「スポットライトは/どこかのスターのもの」

「陽のあたらない場所(ところ)を/僕は生きてきた」

ここらへんが沁みたらしい。よく分かる……。さんまは最初から人気者だった、と僕も錯覚することがあるが、よくよく思い出すと『オレたちひょうきん族』以前には確かに、テレビでたまに見てもなんとなくセンの細い印象の時期があった。桂三枝によく怒られて、しょげていた頃を鶴瓶がからかい、「言わんでよろし!」とムキになって止めさせるのが猛烈におかしかったのは、数年前の深夜番組での姿。

しかし、それが甲斐自身の体験から作られた曲かというと、半分そうで、半分違う、という気がしている。

古い歌謡ブルースっぽい曲調を狙った2曲目「そばかすの天使」は、「あたしを捨てて行っちまった/あんたの背中に」と、女性が主人公。

3曲目「きんぽうげ」は、「最後の夜汽車」と並ぶ名曲で、別れの気配に気づいたり、気づかない振りをする男女の会話を綴る詞がたまらないのだが、ここでのヒロインは「最後の夜汽車」と人格が違う。

……と書いていくうちに、びっくり。十代の頃から聴いていたのに、今まで気付かなかった。

『この夜にさよなら』は、8曲目の「スウィート・キャンディ」以外はすべて、男女の別れの情景を描いていたのだった。

どの曲も、立ち去った女性への消えぬ恋慕、後悔が共通している。

ここらへんは、甲斐さん、実際にそういう失恋をしたのですね……と、シンガーソングライター的に忖度できる部分。

一方で、詞は心象的だったり、酒場の片隅、灯りの消した部屋、夕暮れのカフェなどとシチュエーションは全て変り、それぞれ独立したストーリー。リスナーはそれぞれ自分の経験をしんみり投影できる仕組みの恋歌になっている。

最後の11曲目「円舞曲」は、

「僕らは出会いのために/最期のワルツを」

「僕らは憎み合うために/最期のワルツを」

「僕らは別れるために/最期のワルツを/踊った」

と幕を閉じるが、これは昔のアメリカ映画でちょくちょくあった、カーテンコール代わりに主要キャストのクレジットともにハイライト部分が写るエンディングを、なぞらえたのかもしれない。つまりこれ、全体を、別れを描く掌編のオムニバスのように捉えた、一種のコンセプト・アルバムなのだ。

自分の実感(体験)をベースにしつつ、映画のストーリーのように普遍的なラブソングを作る。こうした方法論は、まさにフォークからニューミュージックへのシーンの変化と重なる。

そこまで気付くとこのアルバムが、フォークに則った自己表白が強かった初期と、よりフィクショナルなヒーロー、アウトロー像を歌うようになったその後のロック路線との分岐点にあり、両方の良さを兼ね備えた作品集であることが、より良く分かる。我田引水気味だけど、このアルバムが甲斐バンドで一番好きってことに、必然性が見つかって嬉しい。粘ってみて良かった……。

割と僕がこだわって、あちこちで書いていることのひとつに、

「自己表白度の高さイコール作家の誠実さと、性急にはき違えてはいけない」

がある。

シンガーソングライター、私小説、セルフドキュメンタリー、こさえる人も受け取る人も、そこばかりを評価や感動の規準にしてしまうと、お互いにキュウクツになり、苦しむことになる。と思っている。

大体、ここまで書いているこの文章にしても、厳密には実際の僕の経験とは微妙に違う箇所が数点ある。でも、それは整理できる範囲内であって、ディティールは違っても、気持ちに嘘は書いていない。そういうことだ。

じゃないと、十代の反抗を歌ってカリスマになった尾崎豊が、成人した途端、何を歌っていいのか分からなくなって心身を病む。ああいう、滑稽なほど悲惨なことがまた起きる。

尾崎をバカにしているつもりは、ないのです。この際だから、今まで音楽通を相手にはほとんど話したことがない、身を切られるほど恥ずかしい過去を打ち明けると。

1985年11月29日。尾崎豊は、20歳の誕生日に北海道・室蘭文化センターで公演していた。客席には高校2年の僕がいて。「おじゃきー、おっじゃきー!」と涙目で叫びながら、場内のみなさんと一緒に「ハッピー・バースデー」をアンコールの合間に歌っていたのだ。

70年代の、フォークからニューミュージックへ移る過程でも、主にこの点で多くのミュージシャンが苦しみ、失速し、入れ替わりにユーミンのようなストーリー・テラーのタイプ(なおかつ呉服屋のお嬢さんで貧乏を知らない)が、活き活きと創作の羽を伸ばした。

『この夜にさよなら』には、その時代の緊張も刻まれている。

甲斐と一緒にクレジットされているプロデューサーは、新田和長。

この人はまた、とんでもないキャリアの持ち主だ。カレッジフォーク(関西の社会派フォーク、九州の叙情派フォークとはまた違った、アメリカのフォークソングのカバーから始まった東京中心の流れ)のひとつ、「海は恋してる」のザ・リガニーズのメンバーで、初期のオフコース、RCサクセションを手掛け、それにチューリップ、長渕剛、寺尾聰……。東芝EMIのニューミュージックは、大体この人によるものだ。そして近年になると、斉藤和義にTHE YELLOW MONKEYなど。

芯(歌ごころ、みたいなもの)さえ太くありさえすれば、スタイルはどんな音楽に変わろうとも構わない。そういう信念が明確でないと、こういう製作歴は作れないだろう。こういう人がプロデューサーだったことは、甲斐バンドにとって幸運だったと思う。

もう一方、歌詞とともに、シーンの変化として触れなくてはいけないのは、サウンドのこと。

甲斐バンドが、ずっと音楽通の男性から否定的な扱いを受けてきたのには、「婦女子にキャーキャー言われる奴ら」という反発と同時に、洋ロックの真似ばっかり、という批判が根強かったこともある。

僕も実際、『この夜にさよなら』が、洋楽のモトネタ満載なのは否定できない。

「最後の夜汽車」の印象的な電子ピアノは、どうしたってザ・ローリング・ストーンズの「愚か者の涙」とよく似ている。「僕の街を遠ざかる」詞にしても、初期のブルース・スプリングスティーンが「あの子は僕と一緒に列車に乗ってくれない」と感傷たっぷりに歌った「ニューヨーク・シティ・セレナーデ」がヒントかもしれない。

カーリー・サイモンの「うつろな愛」を初めて聴いた時は、あ、これはまるで「きんぽうげ」じゃないか!……と。クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(CCR)の「サムデイ・ネバー・カムズ」を初めて聴いた時は、ああ、(アルバム表題曲で5曲目の)「この夜にさよなら」そっくり! とそれぞれ驚いたものです。「最期のワルツを」と繰り返す「円舞曲」までくると、ここで指摘する必要もないでしょう。

だから、甲斐バンドなんか聴いてるんじゃないよ! と散々言われてきた。だけど、それでガッカリ挫ける、ということは無かった。

日本の軽音楽は、ジャズやポピュラーから始まり、常に洋楽を吸収、摂取する歴史だった。演歌にしても、古賀政男が朝鮮大陸のメロディをヒントにするところから始まっている。洋楽のメインストリームがロックになれば、当然、日本の現場もそうなる。そういう認識でいるからだ。ここで強引に前述の西田哲学とつなげれば、海の向こうの音楽はいいなあ! ぜひこんな風にやってみたいな! という憧れ、ワクワクと、創作モチベーションは現場ではしばしば合一する、ということです。

それに、お手本が通向けのブルース・ロックなグループならかっこいいけど、ヒット曲をイタダキの二歩手前まで参照する甲斐バンドはダメ……は、いささか筋が違うと感じてきた。

むしろ、誰も知らない渋めのものをヒントにして、それを隠して完全オリジナルな顔をする、ような真似はせずに堂々とストーンズやカーリー・サイモンをお手本にしてきた甲斐よしひろには、潔いものがある。同時にこの人には、60年代のアメリカンポップスを次々と訳詞した漣健児に通じる、あかるい戯作者精神があると、以前からうっすらと感じてきた。

根拠としては、『この夜のさよなら』の翌年に、初めてソロのカバー・アルバム『翼あるもの』を出し、ザ・ピーナッツの「恋のバカンス」を取り上げるなど、歌謡曲少年だったことを明かしていること(桑田佳祐が「クレイジー・キャッツがザ・ビートルズと同じ位にアイドルだった」と公言して、ロックたるもの……の空気に風穴をあけるより、ちょっと前だ)がある。

それに数年前、「日刊スポーツ」で、甲斐が番組コラムみたいなものを連載していた時期があり、スポーツ中継からバラエティまで幅広く見てバランスよく、おもしろポイントを見つけるのを読んで、「サウンドストリート」のおもしろさと、ようやくイメージがつながったのもある。

そこらへんのサービス精神、芸能好きの血みたいな魅力が、孤高のカリスマ像を守り切れなかった、矢沢永吉、長渕剛、浜田省吾、氷室京介のようにそれをやり切れなかった、現在の甲斐よしひろのもう一つイメージがパチッと決まらないところではあるんだけど。

とにかく、「HERO」以降のハードボイルド・イメージも、かなりの程度はセルフ・プロデュースによるものだったと思われるわけだ。

これに関しては、目からウロコの記事がサイトにあった。

http://www.musicman-net.com/relay/53-5.html

「MUSICMAN-NET」で05年にアップされた、プロデューサー・佐藤剛のインタビュー。

佐藤剛は『この夜にさよなら』では、プロダクション・アシスタントという名義でクレジットされている。音楽雑誌の編集者から現場に移り、当時は甲斐バンドのマネージャー的立場だったらしい。

この人が甲斐バンドのイメージチェンジに大きく関わった、ことはうっすら知っていたが、インタビューでそれが具体期に分かった。

・詞の、一人称の「僕」を「俺」に変えるよう、アドバイスした。

・(ライバルで人気が先行している)チューリップの優等生イメージと対抗できるよう、不良の雰囲気を前面に出すようにした。

ここまでグズグズと書いてきたが、確かに甲斐バンドは、途中で「僕」が「俺」になった。こんなにハッキリとした分岐点は無いのだった。

次のアルバム『誘惑』は、「俺の海に翼ひろげ」と歌う「翼あるもの」(ソロ・アルバムのタイトルと直接の関係はない)がハイライト。都会の片隅の、よるべない青春……という初期と同じモチーフの「ちんぴら」にしても、曲調がカラッと明るくなり、その後のアウトロー・ソングへの足掛かりになっている。

(余談だが、この曲を10年後に主題歌にしたのが、和泉聖治監督『極道渡世の素敵な面々』。安部譲二原作ブームに乗り、東映が陣内孝則を軸にもう一度やくざ映画を盛り上げられないか……と試行していた時期の1本で、やはり、やくざ映画たるもの……と語る系の人には黙殺されたが、軽快な出来なので僕は公開当時から、素直に好きな映画だった。実際、この映画での手応えが、東映Vシネマ『ネオ・チンピラ 鉄砲玉ぴゅ~』での、哀川翔の主役抜擢につながっている)

そうなると、長年の疑問がだんだん解けてくる。

前述した、解散前のシングル「レイニー・ドライヴ」は、なぜ人に詞を任せたのか。

「スピードあげ/すべっていく/僕等の車/ハイウェイ」

そう、シチュエーションは、明らかに部屋=アパートだった『この夜にさよなら』と比べると遥かに都会的に、ロマンティックになりつつ、人称は「僕」だった。

「冷血(コールド・ブラッド)」では「身体流れる/荒れ狂う血に/俺も気付く時がある」とハードボイルド・イメージを押し進め、「フェアリー(完全犯罪)」では「軽い気持ちで/声をかけたら/火傷どころか/俺はメチャメチャ」と失恋もどこかゲーム的になり。

その上で、最後に、次の世代を起用して、「僕」。

これが甲斐の、最後の(シンガーソングライター的赤心と、フィクションとの間の)折り合いの付け方だったんだなあ、と了解されると、ジーンとなる。

と、一旦はキレイにまとめつつ。

甲斐バンドは、その後も再結成しては活動休止、また再開を繰り返している。頭脳警察やユニコーン同様、もはやそれがニュースにはならない位、マイペースでやってる感じだ。

以前は、うーん(あんまりカッコよくない……)と思うこともあったが。

これまた考えてみれば、86年の解散当時はみんなシビれた、最後のライブ・アルバム『THE 甲斐バンド』に収録されているMC「サンキュー、じゃあね」のさりげなさは、さりげなさゆえに良かったのかもしれない。

「俺達は永遠に違う道を往くけれど……」みたいな大仰なこと言ったら、再結成、したくなってもできなくなるもんね。戯作者精神がそこらへんまで無意識に計算していた、と言ってもそんなに当てずっぽうじゃない気がするところが、やっぱり、僕にとっては面白いのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます