そんなわけで、

1935年(ごろ)から1937年(ごろ)にかけての、

戦前のレース期を経た多摩川スピードウェイなんですが、

どうやら1939年(ごろ)までは、なんだかんだバイクのレースとかやってたみたいです。

で、戦中戦後の混乱期を経て、

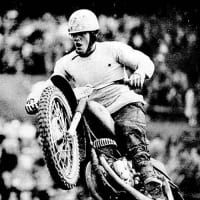

1949年(昭和24年)11月6日、「全日本モーターサイクル選手権」によって、

我が国の戦後レースが復活します。記念すべきレースですねぇ。

しかしこのレースは、長くは続かなかったんですね。

翌1950年の第二回には大村さんが優勝したりした記録が残されていますが、

さらにその後の多摩川スピードウェイでの展開はほとんど不鮮明で、

いつしかこの「我が国初の常設レース場」は人々の記憶から忘れ去られていきます。

これには、幾つかの複合的な理由が絡んでいるようなんですわ。

まず第1は、レース主催の母体のひとつであった「小型自動車競走会」が、

1950年に船橋に専用のコースを造って、独自のレースを開催し始めるんです。

そう、この小型自動車競走会っていうのは、

日本小型自動車振興会…つまりオートレース運営団体の前身だったんです。

一説には、多摩川での全日本モーターサイクル選手権の開催は、

オートレースという公営ギャンブルの立法化に向けた、

アドバルーンとかデモンストレーションとかプロモーションだったと言われています。

で、立法化が実現して専用コースも出来て、多摩川なんか必要ないもん…ってなわけです。

第2の理由は、レース運営やらルール制定やらライダー集めやらの中心的役割を果たした、

A.J.M.C.=オール・ジャパン・モーターサイクル・クラブの突然の縮小があります。

このA.J.M.C.っていうのは、平たく言えば「進駐軍の兵隊さんのバイク好き同好会」です。

同好会と言ってもちゃんとした組織で、

本国のA.M.A.加入クラブの913番目に登録されており、

付け加えれば「日本で初のA.M.A.登録団体」っていう記念すべき由緒正しきクラブです。

ところが、1950年に朝鮮戦争が始まっちゃったもんですから、

兵隊さん達も「バイクのレースどころじゃなくなったのよ~、Sorry~!」てなわけで、

実際のレース現場の切り盛りする人たちがいなくなっちゃえば、

そりゃレースなんてもんの運営は無理になっていっちゃいますわね。

ちなみに全日本モーターサイクル選手権って、

正式には「日米親善・全日本モーターサイクル選手権大会」って名称でした。

アメリカさんには、いろいろお世話になっていたんでしょうねぇ。

第3は、この周辺の土地を管理していた東急電鉄の事情です。

この東急さん、鉄道以外にも様々な事業を展開している超巨大グループ企業ですが、

戦後の1946年に日本のプロ野球が復活すると、

翌1947年に「東急フライヤーズ」の運営に乗り出します。

(オジサンたちには懐かしい、東映フライヤーズの前身ですね)

で、球団をやるっていうのは球場とか練習場とかいろんなインフラも持つ必要があり、

この多摩川スピードウェイの場所に白羽の矢が立っちゃったんです。

前述のように、1950年代に入って多摩川でのレースはほぼ自然消滅してましたから、

ここを野球グランドにしちゃうのに、ほとんど反対もなかったんでしょう。

1952年に、駒沢に専用のフランチャイズ球場を建設したのとほぼ同時期に、

(この駒沢球場は、その後東京オリンピックの時に会場用地として明け渡されます)

多摩川に「東急フライヤーズ二軍専用グランド」が整備されることになります。

で、第1ターンのイン側を中心にド~ンと野球グランドが設置され、

この時点をもって「多摩川スピードウェイ」はその歴史に幕を降ろすことになります。

その後、東急フライヤーズは東映フライヤーズ、日拓ホームフライヤーズ、

そして日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズと名を変えていき、

現在ここにあるグランドは「日本ハム球団・多摩川グランド」と呼ばれています。

現在は私立の駒場学園高等学校がここを借りて硬式野球部が練習してるそうです。

あ、これ、ベッキーの出身高校ね。って、関係ないか。

ただ、どうやら周囲のオーバル走路はしばらく後まで残っていたようなのです。

平間(もう少し下流の地域)に住む「昔バイクに乗ってたお爺ちゃん」に聞くと、

「野球場が出来てからもオーバルを走ったことはあるで~」と言いますから、

正式なレースは開催されなくなったものの、

その辺のバイク野郎たちは残っていた走路を好き勝手に走っていた…

っていうことなんでしょう。

ちなみに古い地図にはこの場所に「東急自動車学校練習所」って記載があり、

「1970年代まではオーバルらしきものはあったんじゃないかな~?」と、

平間のお爺ちゃんは言いますから、

自動車教習かなんかの用途でオーバル走路は残されていたのかもしれませんね。

…というのが、多摩川スピードウェイの大雑把な戦後の変遷です。

1950年代に入ると、日本のバイク界は独自の発展を遂げながら、

名古屋TTとか富士登山レースを経て「浅間時代」に突入していきます。

こうなると「多摩川」なんてのは完全に忘れ去られてしまい、

だんだんと「大したモンじゃなかったんじゃないの?」ってなっちゃいますよね。

多摩川サイクリングロードおやじのワタクシが知っている最近でも、

何年か前までは第2ターンの出口は完全に走路の形跡が残っていました。

ただこの河川敷、多摩川が大増水するとすぐに水に潜っちゃうところで、

数年前にも台風による増水で完全に水没し、

その後に新たな土砂を入れて修復したもんですから、

現在では「第2ターンの出口」もほとんど分からなくなっちゃってます。

でも、土手に設置された「グランドスタンド」は今でも立派に残っていて、

イガグリ坊主の野球少年たちを静かに見守っています。

次回は、このグランドスタンドのお話でも

<続く>