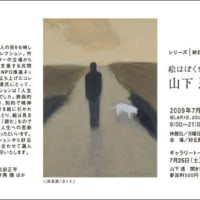

1、山下さんと中国陶瓷器との出会い

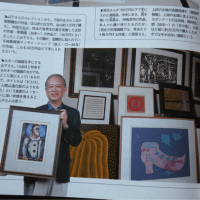

山下透さんと初めてお会いしたのは、今から13年前の1995年の早春であった。文京区春日にあった“ギャラリー繭”の現代作家の作品展会場でのことであったと思う。その頃の山下さんは現役の損害保険会社の部長さんであり、すでに現代絵画のコレクターでもあった。

私のほうはといえば、大学の非常勤講師も6年目に入り、いささか生活にも疲れ、学問への目標も定まらぬままにギャラリーで出された茶を飲み中国陶瓷を見て、某かの感想をもち気持ちを自由に漂わせて再び椅子に座るという、要するに怠惰に時間を浪費していた時期であった。

その日、ギャラリーの主人に山下さんを紹介された。私は現代美術のコレクターと会うのは初めてのことでもあって、「存命の某現代作家の作品値段は、ずいぶん高いのでしょう」などと、間抜けな質問をしていた。山下さんは、ギャラリー主人のプライベート中国陶瓷コレクションを見ながらも、現代作家の作品が気になる素振りであった。私の山下さんに対する第一印象は、現代美術の収集には精力的な、どの様に現代を表現するかのテーマに強く興味をもっている人で、立体造形品のもつ形状の美しさにあまり興味を示さない人のようだ、というものであった。今から思えば、初めての中国陶瓷に大いに戸惑いがあったのであろう。

2、香港骨董街古陶瓷探索の旅

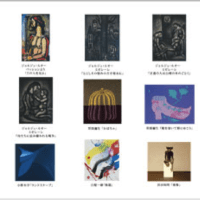

この年の6月のある夜、そのギャラリーで山下さんと顔を合わせたが、この日は私の2度目の香港行きから帰った翌日の事であった。旅行は香港の友人に会いお願い事を託し、美術館と書店を回り 楽しみにしていた古董街での買い物をして帰国したもので、ギャラリー主人依頼の古董品の買い物である漢時代陶屋の梱包を解いていたときであったと思う。私が、私自身のマイコレクションである子供の俑(人形)3体を、自慢げにテーブルに並べていた時である。踊っているような仕草の子供の俑は3体ともに高さ7・8cm程で、造形的にしっかりしたものであった。山下さんは、「可愛いですね、これ、お譲りいただけませんか」と、突然言われた。中国陶俑のもつ面白さは、西洋雕刻のもつ解剖学的正確さとは異なるもので、その魅力は、人物や動物の特徴をより強調する特徴の取り上げ方の妙にある。しかも、佛像雕刻にもつような多くのテクニックの萌芽がすでに漢代に見られる等である。山下さんは開眼したのか、以来中国の俑を中心に、奥さんのための茶器など中国陶瓷の良品を探されるようになった。

その年の暮れ12月、山下さんとギャラリー主人、そして私、他の中国陶瓷愛好家等と共に小さな旅行団を組み、香港古董街をぶらりと歩く旅に行くことになった。古董街の坂道を、掘り出し物を求めて昇ったり降りたり、数十軒の店を覗いた。陽も暮れ、みな、手に手に獲物を持って、疲れた足をホテルのレストランに休めた。中華料理の舌鼓と共に、各人の収獲品の自慢話も絶好調に進む。年の瀬の迫った香港の飯店では、金色に塗られた3mを越える樹に紅い歳玉の袋が無数にぶら下げられており、「發財」の豪華な飾り付けが中国の正月気分を、それこそ、この上もなく盛大に盛り上げていた。非日常の中華世界と古董品のお買い物、気の置けぬ仲間との香港旅行を私たちは心より楽しんだ。

3、白山の仕事場での古陶瓷談義

その後 山下さんとの付き合いは緊密になった。その頃私は、文京区白山に小さなアパートの一室を借りていた。昭和初期の建物で 木造三階建て、各室出入り口の扉にはひし形の目隠しガラスの入った、住民は年寄りばかりのアパートであった。使い古された階段の手すり、磁器でできた電気のヒューズ、共同の流しに共同のトイレ、「三丁目の夕日」セットにも使えるような昭和レトロ棲家であった。

山下さんの私への訪問は、現役バリバリの先輩が、ウダツの上がらぬ後輩を元気付けるために訪ねる姿を想像されるだろう。何の用事でのご来訪か、もうすっかり忘れてしまったが、私は「おやっ!」と思ったことを記憶している。建物全体のもつ昭和の雰囲気と、誰に認められるのでもない私のコツコツ続けられる中国考古学雑誌の調査と、画像データベース作成から完成への努力が、山下さんの「男気」を刺激したのであろう。弱肉強食の世界に生きる山下さんが、私自身に興味を示してくれたのだ。以来しばしば、私のアパートを訪ねられては、近所のお好み焼き屋で鉄板を囲み、データベース進捗情况を訊ねられ中国陶瓷の話で熱がこもった会話が繰り返された。

そして、ある日突然山下さんは、私のアパートの2階8畳間を借りることになった。部屋を借りた理由はともあれ、そんな人情の厚いところのある山下さんであった。

4、奥様のこと、明代夫婦傭のこと

山下さんの中国陶瓷のコレクションが徐々に増えていた頃、私には初耳の事があった。奥様がご病気で、しばしば入退院を繰り返していると言うことであった。病院に近い新宿にマンションを購入され、奥様の友人たちが気楽に集まれる空間を準備された。

その頃、私は古董雑誌『目の眼』に、中国陶瓷の連載記事を書いており、月一回刊行される雑誌用に中国陶瓷の名品を探していた。山下コレクションに良いものがあることは分かっていたので、写真撮影を予めお願いし雑誌社編集部とカメラマンとで新宿のマンションを訪ねた。たまたま奥様サロンが真っ最中の時で、お邪魔したことを申し訳ないと思いながらも、和室の部屋に照明が設えられ撮影が始まった。あの懐かしい3人の子供の俑が並べられ、そして30cmを越える夫婦の俑が撮影セットされた。極めて出来の良いもので、雕刻を学んだ私はその見事さに息を呑んだ。明代低火度緑釉の美しさ、造形の良さ、どこを取り上げても上級で、そこには作家の意識が強く宿っているようであった。

悲しいことに奥様は亡くなられた。しばらくは電話もできなかった。落胆振りを思うと、お悔やみも言えない。夫婦の俑と、山下ご夫婦がいつまでもダブった。そして今も、大切な俑は、新宿のマンションに静かに置かれていると思う。

私は若い頃、中国北京に留学、西安など各地の窯場を訪ね歩き陶瓷器の破片調査に没頭するなど、中国古陶瓷一筋の人生を歩んで来た。そういう私の生き方に、山下さんは関心を示し、評価していただいた。現代美術と中国古陶瓷、世界は違うが、美しいものを求める心は一緒であり、これからも永いお付き合いができればと思っている。山下さんのアート活動にエールを送りたい。

(中国古陶瓷研究家)

山下透さんと初めてお会いしたのは、今から13年前の1995年の早春であった。文京区春日にあった“ギャラリー繭”の現代作家の作品展会場でのことであったと思う。その頃の山下さんは現役の損害保険会社の部長さんであり、すでに現代絵画のコレクターでもあった。

私のほうはといえば、大学の非常勤講師も6年目に入り、いささか生活にも疲れ、学問への目標も定まらぬままにギャラリーで出された茶を飲み中国陶瓷を見て、某かの感想をもち気持ちを自由に漂わせて再び椅子に座るという、要するに怠惰に時間を浪費していた時期であった。

その日、ギャラリーの主人に山下さんを紹介された。私は現代美術のコレクターと会うのは初めてのことでもあって、「存命の某現代作家の作品値段は、ずいぶん高いのでしょう」などと、間抜けな質問をしていた。山下さんは、ギャラリー主人のプライベート中国陶瓷コレクションを見ながらも、現代作家の作品が気になる素振りであった。私の山下さんに対する第一印象は、現代美術の収集には精力的な、どの様に現代を表現するかのテーマに強く興味をもっている人で、立体造形品のもつ形状の美しさにあまり興味を示さない人のようだ、というものであった。今から思えば、初めての中国陶瓷に大いに戸惑いがあったのであろう。

2、香港骨董街古陶瓷探索の旅

この年の6月のある夜、そのギャラリーで山下さんと顔を合わせたが、この日は私の2度目の香港行きから帰った翌日の事であった。旅行は香港の友人に会いお願い事を託し、美術館と書店を回り 楽しみにしていた古董街での買い物をして帰国したもので、ギャラリー主人依頼の古董品の買い物である漢時代陶屋の梱包を解いていたときであったと思う。私が、私自身のマイコレクションである子供の俑(人形)3体を、自慢げにテーブルに並べていた時である。踊っているような仕草の子供の俑は3体ともに高さ7・8cm程で、造形的にしっかりしたものであった。山下さんは、「可愛いですね、これ、お譲りいただけませんか」と、突然言われた。中国陶俑のもつ面白さは、西洋雕刻のもつ解剖学的正確さとは異なるもので、その魅力は、人物や動物の特徴をより強調する特徴の取り上げ方の妙にある。しかも、佛像雕刻にもつような多くのテクニックの萌芽がすでに漢代に見られる等である。山下さんは開眼したのか、以来中国の俑を中心に、奥さんのための茶器など中国陶瓷の良品を探されるようになった。

その年の暮れ12月、山下さんとギャラリー主人、そして私、他の中国陶瓷愛好家等と共に小さな旅行団を組み、香港古董街をぶらりと歩く旅に行くことになった。古董街の坂道を、掘り出し物を求めて昇ったり降りたり、数十軒の店を覗いた。陽も暮れ、みな、手に手に獲物を持って、疲れた足をホテルのレストランに休めた。中華料理の舌鼓と共に、各人の収獲品の自慢話も絶好調に進む。年の瀬の迫った香港の飯店では、金色に塗られた3mを越える樹に紅い歳玉の袋が無数にぶら下げられており、「發財」の豪華な飾り付けが中国の正月気分を、それこそ、この上もなく盛大に盛り上げていた。非日常の中華世界と古董品のお買い物、気の置けぬ仲間との香港旅行を私たちは心より楽しんだ。

3、白山の仕事場での古陶瓷談義

その後 山下さんとの付き合いは緊密になった。その頃私は、文京区白山に小さなアパートの一室を借りていた。昭和初期の建物で 木造三階建て、各室出入り口の扉にはひし形の目隠しガラスの入った、住民は年寄りばかりのアパートであった。使い古された階段の手すり、磁器でできた電気のヒューズ、共同の流しに共同のトイレ、「三丁目の夕日」セットにも使えるような昭和レトロ棲家であった。

山下さんの私への訪問は、現役バリバリの先輩が、ウダツの上がらぬ後輩を元気付けるために訪ねる姿を想像されるだろう。何の用事でのご来訪か、もうすっかり忘れてしまったが、私は「おやっ!」と思ったことを記憶している。建物全体のもつ昭和の雰囲気と、誰に認められるのでもない私のコツコツ続けられる中国考古学雑誌の調査と、画像データベース作成から完成への努力が、山下さんの「男気」を刺激したのであろう。弱肉強食の世界に生きる山下さんが、私自身に興味を示してくれたのだ。以来しばしば、私のアパートを訪ねられては、近所のお好み焼き屋で鉄板を囲み、データベース進捗情况を訊ねられ中国陶瓷の話で熱がこもった会話が繰り返された。

そして、ある日突然山下さんは、私のアパートの2階8畳間を借りることになった。部屋を借りた理由はともあれ、そんな人情の厚いところのある山下さんであった。

4、奥様のこと、明代夫婦傭のこと

山下さんの中国陶瓷のコレクションが徐々に増えていた頃、私には初耳の事があった。奥様がご病気で、しばしば入退院を繰り返していると言うことであった。病院に近い新宿にマンションを購入され、奥様の友人たちが気楽に集まれる空間を準備された。

その頃、私は古董雑誌『目の眼』に、中国陶瓷の連載記事を書いており、月一回刊行される雑誌用に中国陶瓷の名品を探していた。山下コレクションに良いものがあることは分かっていたので、写真撮影を予めお願いし雑誌社編集部とカメラマンとで新宿のマンションを訪ねた。たまたま奥様サロンが真っ最中の時で、お邪魔したことを申し訳ないと思いながらも、和室の部屋に照明が設えられ撮影が始まった。あの懐かしい3人の子供の俑が並べられ、そして30cmを越える夫婦の俑が撮影セットされた。極めて出来の良いもので、雕刻を学んだ私はその見事さに息を呑んだ。明代低火度緑釉の美しさ、造形の良さ、どこを取り上げても上級で、そこには作家の意識が強く宿っているようであった。

悲しいことに奥様は亡くなられた。しばらくは電話もできなかった。落胆振りを思うと、お悔やみも言えない。夫婦の俑と、山下ご夫婦がいつまでもダブった。そして今も、大切な俑は、新宿のマンションに静かに置かれていると思う。

私は若い頃、中国北京に留学、西安など各地の窯場を訪ね歩き陶瓷器の破片調査に没頭するなど、中国古陶瓷一筋の人生を歩んで来た。そういう私の生き方に、山下さんは関心を示し、評価していただいた。現代美術と中国古陶瓷、世界は違うが、美しいものを求める心は一緒であり、これからも永いお付き合いができればと思っている。山下さんのアート活動にエールを送りたい。

(中国古陶瓷研究家)