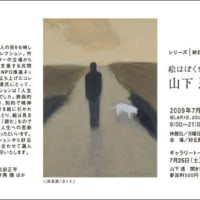

私が山下透さんとお会いしたのは、横浜市民ギャラリーでこの秋に開催した展覧会「ニューアート展2007 林敬二と3人のアーティスト 森本洋充、マコト・フジムラ、安美子」に、マコト・フジムラ作《贖いの蓋》をご出品いただいたことからでした。この展覧会は、横浜にゆかりの深い洋画家、林敬二氏の作品とともに、同氏が共感を覚える現代作家3名の作品を紹介するという内容で、具象性と抽象性が融和する不思議なヴィジョンの世界と深い精神性が4人の作品に通底し、充実した展示となりました。

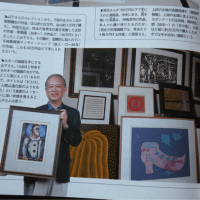

マコト・フジムラ氏のセクションは、林氏が《二子玉川園》に強い感銘を受けたということから、フジムラ氏と相談して《二子玉川園》を核として10点の作品を選びました。なかでもフジムラ氏が出品を強く希望したのが、芸大の修了制作《二子玉川園》と山下さんご所蔵の《贖いの蓋》です。前者は、100点にも及ぶ二子玉川園シリーズの最初の作品で、画家がキリスト教の信仰に目覚めたときの心情を当時住んでいた土地の風景に託して描いたものです。大きな画面に画家の心の葛藤と信仰に目覚めた喜びが直截的に描かれていて胸に迫るものがあります。一方《贖いの蓋》はやや小さな作品ではありますが、二子玉川で象徴的に描かれた樹木を、天使が静かに見つめている穏やかな作品で、画家の心の平静と信仰の深まりを感じさせます。プライベートな空間で《贖いの蓋》のような作品と対話をし、また気のあった人と感動を共有することは、個人で作品を持つ大きな喜びであることでしょう

私は、山下さんから「市民派コレクター」の活動の話をうかがい、市民派コレクターの草分けともいうべき、小島烏水のことをご紹介したいと思いました。小島烏水(明治6~昭和23)は、日本山岳会を設立した近代登山のパイオニア、そして『日本アルプス』など紀行文学の作者として知られていますが、横浜正金銀行に勤めながら膨大な浮世絵と西洋版画を蒐集した、サラリーマン・コレクターだったことを知るひとは多くありません。

少年の頃から浮世絵版画が好きだったという烏水は、登山や旅との関連から広重の浮世絵版画を収集するようになりました。やがて当時優れた浮世絵が大量に海外に流出している状況にショックを受けて、国内に浮世絵の優品を留めることの重要性に気づき、本格的なコレクション作りに取り組むようになります。彼は、また日本人自身が浮世絵の価値を正しく理解する必要性を感じ、独学で浮世絵の本格的な研究を始め、大正3年には日本で初めての実証的な浮世絵研究書『浮世絵と風景版画』を出版しました。晩年、烏水は収集した300点余りの浮世絵コレクションを売り立てましたが、そこには、優れた浮世絵が一人でも多くの個人コレクターの手もとで享受されるようにという思いがあったと綴っています。

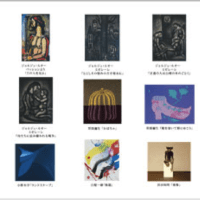

また、大正4年から11年余りに及んだ横浜正金銀行ロサンゼルスおよびサンフランシスコ支店勤務の時代には、西洋版画に出会い、人々が版画を芸術として享受する文化に驚いたといいます。彼は独学でデューラーからピカソに至るまでの歴史を辿る名品500点余りを収集し、帰国後、その内約350点を選んで展覧会を開催して、西洋版画の魅力を日本に伝えました。

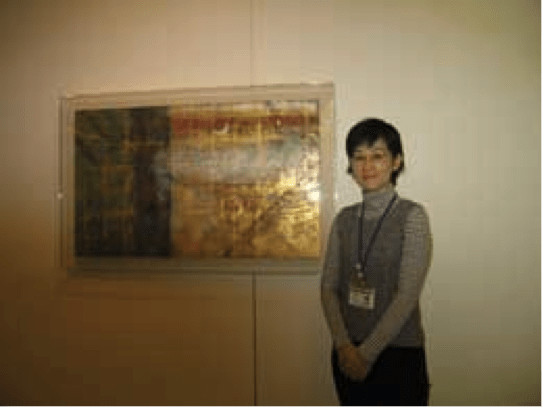

確かに、版画を中心とした烏水コレクションは、同時代の松方コレクションや大原コレクションに比べると小さな規模です。しかし、自分自身の目で見極めて選んだ作品に対する愛情の深さや、日本と西洋の版画芸術を同等に評価し、その魅力を普及しようとする志の高さは、大コレクションに負けないものがあるように思います。そのコレクションの散逸を逃れた部分が、現在横浜美術館に収蔵されていますが、特に体系的に整えられた西洋版画の作品群は、美術館の貴重な財産となっています。

私は、前任地の横浜美術館で学芸員として長年烏水コレクションの調査をするなかで、次第にコレクターとしての小島烏水の魅力に惹かれてゆきました。彼は、銀行員として勤めを続けながら、帰宅後の時間を使って作品を研究し、休日には画廊や古書店をまわって作品を収集しました。更に登山家として前人未踏の数々の山々に登って紀行文を執筆したのですから、驚くべきエネルギーです。そして、その忙しい生活の中で、彼は深夜の書斎でひとり気に入った版画を手にとって眺めることを無上の喜びとしていたといいます。

山下さんが「コレクションは自己表現のひとつ」と述べておられるように、コレクションとコレクターの関係はさまざまです。烏水の場合は、開港間もない横浜で、常に東西の文化を意識しながら育ったことがそのコレクションにも反映しています。それは日本の伝統的なものを大切にすると同時に、憧れをもって未知なる西洋文化に挑戦する明治の横浜人の生き方そのもののように思われるのです。

(横浜市民ギャラリー 副館長)