胸椎についてお伝えします。

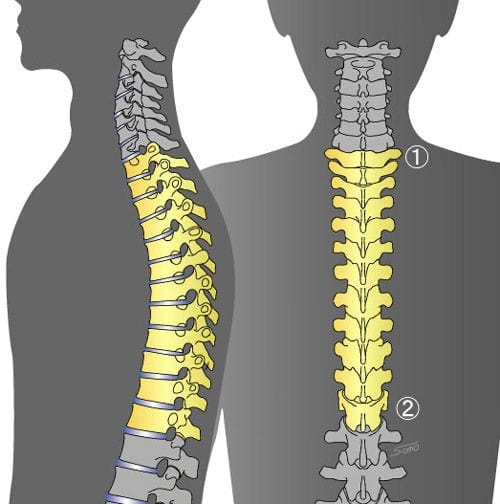

胸椎は他の椎体とは違い、胸郭と関節を形成している所です。

胸骨、肋骨、胸椎によってです。

その構造をしっかりと理解しましょう。

どうも(^_^)

昨日はいい天気だったので、我が家の車のタイヤ交換を行いました。

雪が降らない地域の人にとっては、あまりなじみのない事かもしれませんが。。。

二台分変えて、タイヤを洗って干して片付けて、、、

お陰様で、今日は身体が筋肉痛です。。。たぶん同じような患者さんが、今日は来るな、、、

自分で自分を治療出来たらいいのに、、、と思いながら、

せっせとストレッチをしている男です(T_T)笑

さて、今回も脊柱についてやって行きます。

今回は胸椎です。

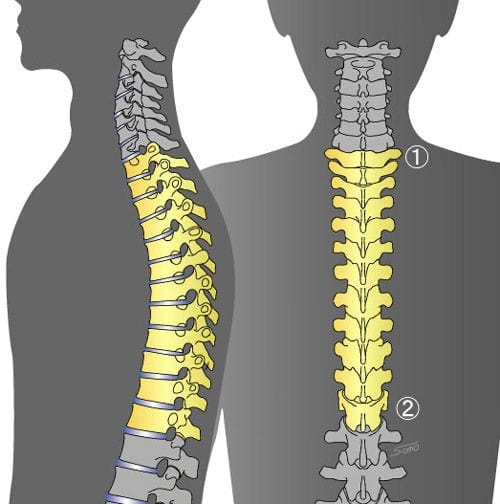

胸椎は胸郭がある事からも、下位胸椎をのぞき、運動は回旋が主体となります。

構造的に棘突起は長くなっています。

これは脊椎の過伸展を防ぐ為にこうなっているんですね。

いわゆる骨性の支持の為にです。

また、椎間板の厚みも薄く、腰椎の6分の1しかありません。

これでは、動きが少ないのもうなずけますね(-_-メ)

この為に屈曲、伸展、側屈が弱く、どうしても回旋が主体となってしまうでしょう。

そして、なんといっても最大の特徴は、胸郭を構成している事ですね。

この為に、TH1~TH7までのROMは小さくなっています。

肋椎関節を形成しているため、さらに肋軟骨が短い為にです。

TH8~TH10では、肋軟骨が少し長くなるのでROMは大きくなります。

残りのTH11,12では前部で胸椎と接しないためにROM胸椎で最大になります。

肋骨は浮遊肋骨となるからですね。

この動きが大きいがために、椎体圧迫骨折が多い部分となります。

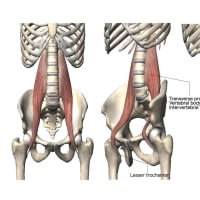

そして、この胸郭には呼吸が大きく関わってきます。

〇胸郭の左右方向の拡大

胸郭の横径が増大する運動で、主に下位肋骨が関わってきます。

この動きは横隔膜の運動とも関わってきます。

〇胸郭の前後方向への拡大

主に上位肋骨の運動によります。

胸郭の縦径を拡大します。

〇胸郭の上下方向への拡大

この上下絵の運動には、第一肋骨、第二肋骨さらに横隔膜も関わってきます。

胸椎にではないですが、この呼吸の為に肋椎関節の動きを良くすることで、結果的に胸椎の動きが良くなることもあります。

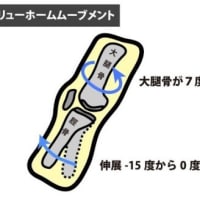

では、どこへアプローチをかければいいのか???

呼吸の為に働く筋、補助筋を考えてみてはいかがでしょうか?

肋間筋、横隔膜は絶対に押さえておかねばならない所だと思います。

あまり、アプローチの対象としない筋ではありませんか?

そんなことありません。

ここにアプローチ出来ると、改善出来る患者さんが増えますよ(^^)/

例えば、肋間筋を緩めて、肋骨の動きを出すことにより、胸椎の伸展のROMがあがり、結果、、、

肩関節の屈曲ROMが増大したりします。

横隔膜も同様ですね。

横隔膜を緩める事でパフォーマンスを上げると、、、

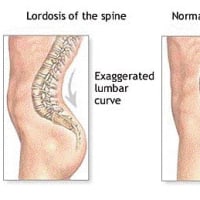

伸展時の腰痛、頚のROMが増大したりします。

患部にのみアプローチをかけていても限界が来ます。

治りきらない患者さんがいたらこんな場所を診てみてはいかがでしょうか?

アプローチ法は山ほどありますので得意な方法でやればいいと思います。

今回は以上です。

読んで頂いている勉強熱心な先生。

有難うございます(*´ω`*)

また次回。

おわり

胸椎は他の椎体とは違い、胸郭と関節を形成している所です。

胸骨、肋骨、胸椎によってです。

その構造をしっかりと理解しましょう。

どうも(^_^)

昨日はいい天気だったので、我が家の車のタイヤ交換を行いました。

雪が降らない地域の人にとっては、あまりなじみのない事かもしれませんが。。。

二台分変えて、タイヤを洗って干して片付けて、、、

お陰様で、今日は身体が筋肉痛です。。。たぶん同じような患者さんが、今日は来るな、、、

自分で自分を治療出来たらいいのに、、、と思いながら、

せっせとストレッチをしている男です(T_T)笑

さて、今回も脊柱についてやって行きます。

今回は胸椎です。

胸椎は胸郭がある事からも、下位胸椎をのぞき、運動は回旋が主体となります。

構造的に棘突起は長くなっています。

これは脊椎の過伸展を防ぐ為にこうなっているんですね。

いわゆる骨性の支持の為にです。

また、椎間板の厚みも薄く、腰椎の6分の1しかありません。

これでは、動きが少ないのもうなずけますね(-_-メ)

この為に屈曲、伸展、側屈が弱く、どうしても回旋が主体となってしまうでしょう。

そして、なんといっても最大の特徴は、胸郭を構成している事ですね。

この為に、TH1~TH7までのROMは小さくなっています。

肋椎関節を形成しているため、さらに肋軟骨が短い為にです。

TH8~TH10では、肋軟骨が少し長くなるのでROMは大きくなります。

残りのTH11,12では前部で胸椎と接しないためにROM胸椎で最大になります。

肋骨は浮遊肋骨となるからですね。

この動きが大きいがために、椎体圧迫骨折が多い部分となります。

そして、この胸郭には呼吸が大きく関わってきます。

〇胸郭の左右方向の拡大

胸郭の横径が増大する運動で、主に下位肋骨が関わってきます。

この動きは横隔膜の運動とも関わってきます。

〇胸郭の前後方向への拡大

主に上位肋骨の運動によります。

胸郭の縦径を拡大します。

〇胸郭の上下方向への拡大

この上下絵の運動には、第一肋骨、第二肋骨さらに横隔膜も関わってきます。

胸椎にではないですが、この呼吸の為に肋椎関節の動きを良くすることで、結果的に胸椎の動きが良くなることもあります。

では、どこへアプローチをかければいいのか???

呼吸の為に働く筋、補助筋を考えてみてはいかがでしょうか?

肋間筋、横隔膜は絶対に押さえておかねばならない所だと思います。

あまり、アプローチの対象としない筋ではありませんか?

そんなことありません。

ここにアプローチ出来ると、改善出来る患者さんが増えますよ(^^)/

例えば、肋間筋を緩めて、肋骨の動きを出すことにより、胸椎の伸展のROMがあがり、結果、、、

肩関節の屈曲ROMが増大したりします。

横隔膜も同様ですね。

横隔膜を緩める事でパフォーマンスを上げると、、、

伸展時の腰痛、頚のROMが増大したりします。

患部にのみアプローチをかけていても限界が来ます。

治りきらない患者さんがいたらこんな場所を診てみてはいかがでしょうか?

アプローチ法は山ほどありますので得意な方法でやればいいと思います。

今回は以上です。

読んで頂いている勉強熱心な先生。

有難うございます(*´ω`*)

また次回。

おわり

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます