1、サンジェルマンデュプレ教会

ここはパリにある数少ないロマネスク教会である。パリに中心街の一角にあり、にぎやかなところだが、その一角に粛然と立っている。

●サンジェルマンデュプレ教会の全景

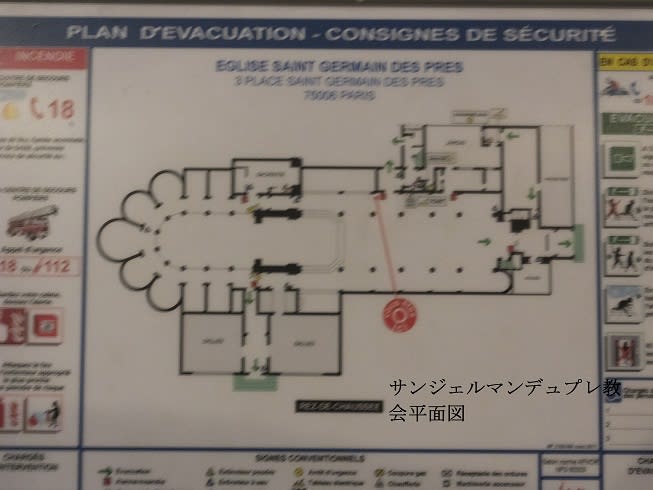

少し写真がピンボケだが教会の平面図。右端が出入り口で西にある。

身廊から内陣を臨む写真であるが、壁、ギャラリーなどの表面は綺麗に整っているが、よくその骨格を見ると、ロマネスク様式で、窓も上方に小さな物があるのみである。

●天井のボールド、リブ

美しいリズム感を持っている。

2、サンドニ大聖堂

サンドニはパリの郊外、北方面にあり、静かな町でやや遠いが地下鉄で行けるところにある。ここは最近、例のテロの犯人が住み、隠れていたところで軍、警察と銃撃戦になったので名前を聞いた人も多かろう。

この大聖堂だけは「ゴシック」であるにもかかわらずなぜ取り上げたかというと、ここがフランス最初のゴシック式の教会だからである。また後にも述べるが、「フランス王家の歴代の墓所」でもある。

このサンドニ修道院の修道院長 シュジュール は12世紀の人で、このロマネスクのブログの初めの方に登場したクレルボーのベルナールと同時代人であったが、全く正反対の見解を持っていた。ベルナールはロマネスクの、シトー派の代表的人物であり、内面、内証性を重視し、質素を旨とした。

一方、シュジュールは「宗教的な意味で宝石類は価値の高いもの、すなわち天上のエルサレムの建築材料であり、教会をそれで装飾することは、キリストの偉大さをたたえ、賛美することである。」

またステンドグラスは、外光を綺麗に取り入れるものとしては位置付けず、それ自身が光る物質、壁である、と位置付けている。

これを機にロマネスクからゴシックに移っていくわけだが、それは都市が栄えだし、都市中心の世界に変わっていくことと関係が大いにあるのではないか。教会自体が、人の集まる都市を中心に増えていき、また富も多く都市に集まるようになってくる。そのような大きな時代の流れが、ロマネスクからゴシックへの変貌を誘引したのだろう。

●サンドニ大聖堂の外観 大きすぎて全景が入らない。

●入口上のタンパンはロマネスクと共通する「お約束通りの 最後の審判」

●内部は大きなステンドグラスが多用されており、まさしく光る壁である。

●フランス王家の墓所ということでいたるところに「平面的な墓標」がおかれている。

これで今回のフランスのロマネスクの修道院(教会)の訪問記は終わりとする。

私、そして多くの日本人はきらびやかな装飾より、質素、シンプル、内証性を好む。ということはゴシック、そしてバロックよりロマネスクの方を好む傾向が強いと思う。多くの修道院、教会はシトー派の宗旨もあり、片田舎の方にあるものが多い。今でもロマネスク修道院、教会の周辺は静謐な環境、自然が残っていることも多くの人を引き付ける理由であろう。

しかし、一方ゴシック、バロックの賑々しさ、装飾過剰とも思われる内外装のも引付けられることも事実である。というのもあまり謹厳実直になりすぎると、思想、行動が硬直化し、例えば宗教でも極端な原理主義に陥りかねないからである。

両者のせめぎあいと、協調の繰り返しが発展へのスパイラルを導くのかもしれない。

サンドニ大聖堂の外に出たとき、表の広場で、イスラム系の商品を扱う市が立っていて イスラム系の人たちがたくさん集まっていた。

テロに明け暮れる時代から早く変わって平和な時代になってほしいとつくづく思った。

以上