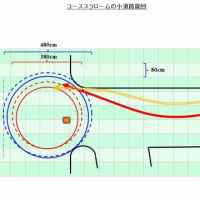

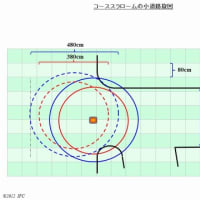

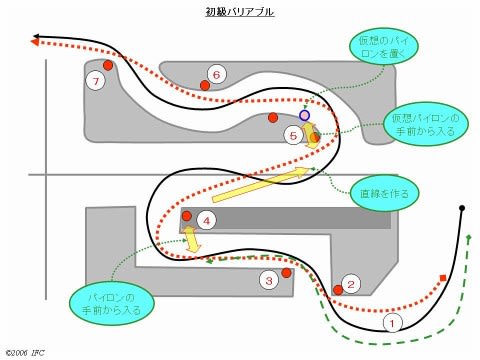

3月3・4日の合宿の時に見つけたテーマの一つです。上図を紹介した記事やその他の記事で仮想パイロンを置くという説明をしました。

仮想パイロンを立ててラインを作る方法は、私自身、今でもよくやります。何がなんでもパイロンに向かっていくのではコーススラロームは上手に走れません。

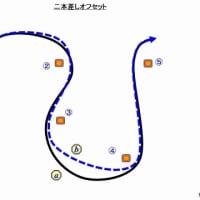

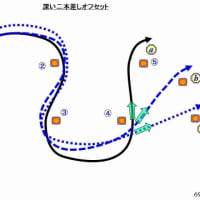

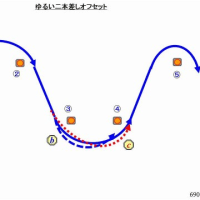

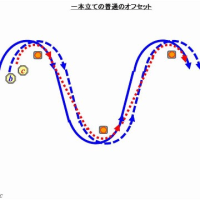

オフセットスラロームの場合は、パイロンに対するアプローチ角度と脱出の角度だけが問題で、パイロンに対する相対的な位置はどのように走ってもかまいません。ラインの計画を変えるという記事で述べたとおりです。

しかしコーススラロームの場合には常にパイロンに対して決まった位置を通るような走り方はできません。理由は三つあります。

第一に、次のパイロンや、次の次のパイロンへの進路を確保するために手前で余裕を作らなければならないことがあります。

次に、上図の記事で紹介しているように地面にかかれたラインや市街地の芝生ブロックに幻惑されて本来曲がるべき場所を見失ってしまうということがあります。特に市街地では道幅で走れるところが決まっていますからパイロンがちょうど良いところにあるとは限らないのです。

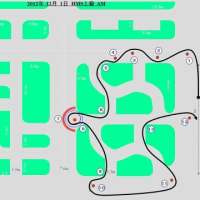

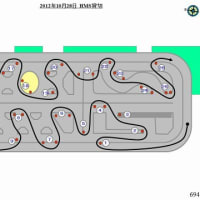

三番目です。初級のコーススラロームでは、パイロンは曲がる場所を指示する(つまり「ここを通りなさい」というサイン)ために置かれていますが、中級や上級ではパイロンにはもう一つ意味があるのです。それは「ここは通るな」ということです。こういうものを制約パイロンと呼びます。(例えば07年3月10日の上級のコースレイアウトの最初の図⑤⑥⑧⑩などです)制約パイロンがあるために、それがなければもっと楽でスムーズなラインをとれたのに、コースなりのラインを外して走らなければならなくなります。

これらの三つの理由から、そこに置いてあるパイロンそのものに捉われないで、その近くの別の場所にパイロンがあると想像して、それを目標にしてラインを計画するというのが「仮想パイロンを置く」という考え方です。上図の例でも、⑤のパイロンの奥に仮想パイロンを置いて、その仮想パイロンのすぐ裏側にバイク(後輪)を付けるようなラインをイメージすると大回りを避けることができます。

仮想パイロンはラインの組み立てのために非常に有効な手法です。

さて、先日の合宿の時に、皆さんにもう少しラインを研究してもらおうと思ってイントラさんにお願いして、私が考える仮想パイロンをおくべき位置に実際に小パイロンを置かせてもらいました。その結果気が付いたことがありました。

それは、考えてみると当たり前のことなのですが、仮想パイロンを置くべき位置は人によって異なるということです。私が立てた小パイロンの位置は、中級くらいの人を想定して、「この外側を通ってね」というガイドとして立てたつもりだったのですが、上級クラスのある人が、そのパイロンがちょうどアクセルを開け始めるところにあって走りにくいというのです。つまり、ラインを誘導しようと思って立てたパイロンがその人にとっては制約パイロンになってしまったということです。

その人は、かなりクセのあるラインを描くのでそういうこともあるかもしれないなと思いました。ただ、それだけでなく、仮想パイロンを立ててみたとして、さらにそのパイロンと実際においてあるパイロンに対してどう走ればよいのかは、その人の得意とするラインによって異なるはずであるということに気がついたのでした。

それでは、自分が通るラインを計画しようとするときに、仮想パイロンとはどういう場所に置くことを想定するべきなのでしょうか。

この話は、次回に続きます。

仮想パイロンを立ててラインを作る方法は、私自身、今でもよくやります。何がなんでもパイロンに向かっていくのではコーススラロームは上手に走れません。

オフセットスラロームの場合は、パイロンに対するアプローチ角度と脱出の角度だけが問題で、パイロンに対する相対的な位置はどのように走ってもかまいません。ラインの計画を変えるという記事で述べたとおりです。

しかしコーススラロームの場合には常にパイロンに対して決まった位置を通るような走り方はできません。理由は三つあります。

第一に、次のパイロンや、次の次のパイロンへの進路を確保するために手前で余裕を作らなければならないことがあります。

次に、上図の記事で紹介しているように地面にかかれたラインや市街地の芝生ブロックに幻惑されて本来曲がるべき場所を見失ってしまうということがあります。特に市街地では道幅で走れるところが決まっていますからパイロンがちょうど良いところにあるとは限らないのです。

三番目です。初級のコーススラロームでは、パイロンは曲がる場所を指示する(つまり「ここを通りなさい」というサイン)ために置かれていますが、中級や上級ではパイロンにはもう一つ意味があるのです。それは「ここは通るな」ということです。こういうものを制約パイロンと呼びます。(例えば07年3月10日の上級のコースレイアウトの最初の図⑤⑥⑧⑩などです)制約パイロンがあるために、それがなければもっと楽でスムーズなラインをとれたのに、コースなりのラインを外して走らなければならなくなります。

これらの三つの理由から、そこに置いてあるパイロンそのものに捉われないで、その近くの別の場所にパイロンがあると想像して、それを目標にしてラインを計画するというのが「仮想パイロンを置く」という考え方です。上図の例でも、⑤のパイロンの奥に仮想パイロンを置いて、その仮想パイロンのすぐ裏側にバイク(後輪)を付けるようなラインをイメージすると大回りを避けることができます。

仮想パイロンはラインの組み立てのために非常に有効な手法です。

さて、先日の合宿の時に、皆さんにもう少しラインを研究してもらおうと思ってイントラさんにお願いして、私が考える仮想パイロンをおくべき位置に実際に小パイロンを置かせてもらいました。その結果気が付いたことがありました。

それは、考えてみると当たり前のことなのですが、仮想パイロンを置くべき位置は人によって異なるということです。私が立てた小パイロンの位置は、中級くらいの人を想定して、「この外側を通ってね」というガイドとして立てたつもりだったのですが、上級クラスのある人が、そのパイロンがちょうどアクセルを開け始めるところにあって走りにくいというのです。つまり、ラインを誘導しようと思って立てたパイロンがその人にとっては制約パイロンになってしまったということです。

その人は、かなりクセのあるラインを描くのでそういうこともあるかもしれないなと思いました。ただ、それだけでなく、仮想パイロンを立ててみたとして、さらにそのパイロンと実際においてあるパイロンに対してどう走ればよいのかは、その人の得意とするラインによって異なるはずであるということに気がついたのでした。

それでは、自分が通るラインを計画しようとするときに、仮想パイロンとはどういう場所に置くことを想定するべきなのでしょうか。

この話は、次回に続きます。