羊羹色の髪をした巫女さんの真っ白な手が差し出した包みを恭しく受け取ってくれる。「お預かりします」頭のてっぺんからスピーカーで流されているのではというくらい金属質なアニメ声だった。そういえば小野田が以前「巫女萌え」なる境地について語っていたような・・・・お正月の巫女のバイトはオタク女子に人気とかなんとか言っていた気がする。

「もしかしなくてもオレは物凄く酷いことをしてるのでは」

「おう、自覚があるたあ成長したな金城!」

賽銭箱に小銭を放り、金城はできるだけ丁寧な所作で色あせた麻縄を振る。すると腑抜けたような鈴の音しか転がらない。見かねた田所が横から腕を出しグルングルン縄を回すと、吹奏楽のシンバルがやけくそを起こしたような音が響いた。

「まあ、いいんじゃねえか?古い人形とかぬいぐるみとか供養するやつもいるらしいし」

目を閉じ手を合わせた田所が呟いた。宗教心がフラットな典型的日本人の若者である金城は、これが正しいやり方なのか訝しみながらも、姿かたちもわからない神様に祈る。

「神様、妙なものをお納めしてしまいすみません。でもずっと持っているのもゴミに出すのも悪い気がしたんです。オレは高校時代、自分の都合で多くの人の好意を無下にしてしまいました。その分どうか、卒業したらもう多分会うこともなくなってしまう彼女たちの人生の幸福をお祈りさせて下さい」

金城がお札納めに出したのは、高校時代に校内外の女子たちから貰ったラブレター(ほか貢物など)だったのである。

高校時代、金城に好意を抱く女子層はおおよそ三つのグループに区分することができた。

A:級友、男友達として好意を持つ「ライト層」、

B:好意を周囲に公言し、金城の一挙手一投足に狂喜する「ファン層」、

C:好意を周囲にひた隠しにし、隠れキリシタンのように密やかに彼を信仰するスタンスを取る「ヘヴィー層」である。

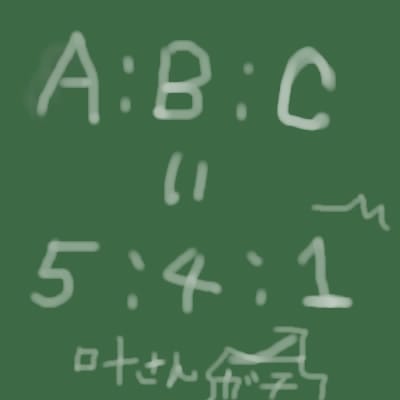

A:B:C=5:4:1の比率で存在し、告白ならばどの層からも受けたことがある。しかし金城本人としては、A、もしくはA寄りのB層の女子が話が合い、親しくなる機会も多かった。悲しいかな、想いが強ければ強いほど、金城と少女たちは話す機会も、親しさの度合いも少なくなっていくのだった。C寄りのB及びC層の言動に金城は混乱し、彼女たちにどのように接すればいいのか戸惑った。

なぜなら、結託していないはずの彼女たちは、まるで申し合わせたように金城に対し、「懺悔」をするからである。

「ごめん、中身読ましてもらったよ」

昼休み、隣のクラスの叶さんから手紙を預かったというクラスメイトの藤江は、「お前を心配してのことだからな」と付け加えた。銀箔で優雅なアールデコ調の装飾がされた薄緑の封筒から便箋の束を取り出し、金城は資料に目を通すサラリーマンの態で手紙を読み、読み終わると、眼鏡を外して嘆息した。

「・・・・あの叶さんがいじめられっ子だったとは」

「小中学生時代のトラウマを克服して、過去の自分を無かったことにするために、地元の人間のいない総北に入り、恋愛もせず、がむしゃらに自己プロデュースの努力を惜しまず、学校や社会のヒエラルキーの頂点に上り詰め、誰もが羨む新しい自分を得た結果、『本当の自分』を見失ってしまったんだな。Aの皮を被ったガチのC層。新しいタイプだ」

叶さんは押切もえ風の目鼻立ちの華やかな美人で、英語スピーチ大会で全国大会に出場し、テニス部で副部長を務め、ヤンキーにもオタクにも分け隔てなく付き合えて、周囲にハッピーな気分を与えてくれる学校のマドンナであった。確か推薦で既に千葉の国立大学の英文科に進学が決まっているはずだ。将来の夢は女子アナらしい。彼女ならきっとなれるだろう。

しかしそんな叶さんの秘められた過去(しかも相当に凄惨であった)を一方的に打ち明けられ、金城は途方に暮れる。自分の中で定型文となってしまっているが、返事を要求されている以上、このように返すしかない。

「こんな自分に好意と辛い話を打ち明けてくれてありがとう。でも、ろくに話したこともないオレなんかより、もっと君のことを想ってくれたり、心配したり気にかけてくれている人たちは身近にたくさんいるはずだ。オレには勿体ない話すぎて、正直付き合うという具体的なビジョンが浮かばない」

頭を抱え脳内の文面を便箋に起こそうと苦心している金城を見つめながら、藤江はぼやいた。

「まるで林先生のホームページだな」金城はそのネットスラングを知らない。

「『貴女には軽度ながら解離性同一性障害および鬱病の疑いがあります』って正直に書いちゃえばいいのに」

「こういう悩みは、藤江に打ち明けたほうが得策なのにな」

藤江は大学で心理学を学びたいのだそうだ。そのために必要な数学の統計の知識や熱意は金城を上回る。

このような女子からの告白という名の懺悔を、金城はもう何度も聞かされてきた。決まって先述のC寄りのB及びC層からだった。少女たちは、近しい家族や親友、クラスメイト、今の恋人、公共機関ではなく、ほぼ他人に等しい金城に、誰にも打ち明けたことのない自分の重々しい真実を打ち明けるのだ。進路が不安、売春をした、家庭の不和、家族の死、四股をしている、経済的貧困、いじめを受けている、信じている宗教について、外見のコンプレックス、今彼にDVを受けている、心身の不調、などなど。

金城を混乱させるのは、こうした打ち明け話のショッキングさだけではなく、彼女たちが金城に愛の告白をしながらも、本心で彼と付き合いたい、恋仲になりたいという欲求が希薄らしいことだった。手紙や告白の言葉の結びは、大抵こんな感じである。

「いいの、私みたいな取るに足らない人間が、素敵なあなたに応えてもらえなくても。金城くんさえ私のこと知っていてくれれば、それだけで嬉しくて心が満たされるの。これからの人生、どんなに苦しくっても、くだらないことになっても、こうして金城くんに打ち明けられたって思い出だけで私は勇気を持って人生に立ち向かっていけるから。私に告白させてくれてありがとう金城くん」

「王様の耳はロバの耳じゃないけどさ、本人は心のデトックスできて満足かもしんないけどさ、お前がそれ聞かされて悩んだり傷ついたりすることへの配慮ってもんがないのかね」

正直憧れていた叶さんの正体を知ってしまい藤江はふさぎ込んでいた。カモシカのような彼女の美脚の、内股の部分には無数の根性焼きの跡があるだなんて。だからいつもプールの授業休んでたのか。でも女子アナやるなら大学のミスコン参加は必須だから、水着審査あるよな。何か塗って隠すのだろうか。

「痛ましいなと思う。オレなんかに話して少しでも救われるならいいさ」

「傾聴の姿勢。カウンセリングの基本だ。カウンセラー向いてるよ金城。一緒に心理学部行かない?」

「オレは心理学よりも自転車だな」

「ああ、そっか・・・・そうだよな」はにかんだ藤江は、心持ち遠い目をして言った。

「そうか、お前には自転車や部活の人間関係があるものな・・・・正直お前が将来こういった手合いに潰されるんじゃないかってヒヤヒヤしてたけど、田所とか巻島とか、自転車つながりで信頼できるやつがたくさんいるから心配いらないか。いつかお前に縋りつくんじゃなくて、一緒に寄り添ってくれる彼女ができるといいな」

残り少ない高校生活、一緒にいる時間への哀惜と思いやりのこもった言葉だった。金城はクラスメイトの友情に心から感謝した。超然とした言動に惑わされがちだが、藤江は本当は優しくて傷つきやすい、繊細な人間なのだ。そうでなければ、悩んでいる人間の力になりたいと、心療心理士になりたいなどとは言い出さないだろう。

そうして、今自分が受けた、「依存体質の人間に押し潰されないよう気をつけろ(要約)」という忠告の、まさに渦中に自身があると打ち明けなくて良かったと安堵した。しかも相手は同性で、自転車つながりというか、自転車しかつながりがない男なのである。それを打ち明ければ優しい藤江はきっと寝込む。傷つき悩み苦しむ。そのさまを見るのはつらい。だから金城は藤江に言わない。

大学に入ると、高校時代彼を悩ませた女子たちの懺悔は、嘘のように収まった。思うに、高校という共同体の中では飛び抜けて大人びて、老成すらしているように見えた金城だったが、大学という本物の成人や社会人ばかりが行き交う場所では、彼のような性格の人間は珍しくもなんともなかったのだ。

そして福富との問題だけが、万事快調な大学生活の中で、まるでゲームの裏ステージのように金城の人生に影を落とした。

藤江論に倣うなら、福富は「真性・キングオブC層」に分類できる。これは女子に対するグルーピングなので正確には当てはまらないかもしれないが。

大学時代、福富からの言葉や態度や行為に対し、金城は困惑し、返すべき言葉や態度に窮し、望まないだんまりを決め込むことが少なくなかった。

現在の金城がその時の福富の言葉や行為から彼の心情を察するに、妥当な解釈やすべきだった返事は恐らくこんなものだろう。

「お前を見るたびに湧き上がる、 あの怒りとも嫌悪ともつかない、不快さはなんなんだ」

(お前はオレへの引け目と罪悪感から、オレへの認知を歪めてしまっている)

「お前を見ていると胸が引きちぎれそうだ」

(上に同じ)

「なぜオレに逆らう?」

(お前の認識では、お前の想定の範疇を超える行為は全てお前に対する反逆と同義だ)

「オレはお前から逃げなかったのに、お前はオレから逃げるのか?」

(オレは大学を卒業するまでに幾度となくこう言われた。オレがプロにならない、福富とは異なる未来を選択することに対して)

「オレはお前の唯一のライバルなんじゃないのか」

(疑う余地もなくそうだ。オレにとってはお前だけだ。しかしお前の好敵手はこれからも無数に現れる)

「オレがお前に相応しくない男だと言いたいのか?」

(お前のライバルはお前に対してそこまで冷酷にはなれない。昔も今も)

「俺たちの罪と罰は永続的なものだと思っていたのに!」

(それは我々が墓場まで持っていくべき事柄だ)

「お前は一体オレをどうしたいんだ」

(さあ?)

「お前は一体オレにどうされたいんだ」

(さあ?)

「どうしてこんなことになってしまったんだ」

(……さあ?)

福富の罪が可視的なものであったのに対し、金城に罪があるならばそれは不可視的なものだった。福富の罪を、罰せず受け入れたという罪。そのせいで福富は許されなかった罪を自身の一部として生きていかなければならなくなった。しかしかつて少女たちの懺悔に感じたような痛ましさを金城は感じなかった。彼女たちの罪や傷や苦しみは、まったく自分とは関係のない次元からやって来たものだった。だが福富のそれは、金城自身が発端である。福富が自分たちを分かちがたく感じるということは、金城だって言わずとも同じことだったのだ。

金城の主観であるが、福富とは非常に無垢な男だ。自分や他人に、自身ですら感知できないような内実が潜むことに気付きも出来ないほどに。

・・・今彼にDVを受けていると手紙で告白してきたのは、一学年下のさおりちゃんだったか。

DVとやらは、暴力のあとに加害者の心からの謝罪があり、被害者はそれに絆され解決への具体的な行動をしないまま、同じことの繰り返しが様式美的に展開され悪化すると聞いた。さおりちゃんは、高校二年生の文体で、まったく同じような経緯を克明に告白していた。ソープオペラの見過ぎなのではと当時は手紙を読みながら頭痛がしたものだが、いざ我が身に降りかかってくるとなると、どうだ。さおりちゃんと同じく、何もできない無力な自分がいるではないか。

手の甲を眺めた。 目を閉じて、手の甲にできた傷を想像した。じんわりと血のにじんだ、浅い傷だ。 放っておいてもすぐ消えるような軽い傷のはずなのに、とても痛い。

暗い中でじっとしていたから、余計痛みがしみたのかもしれない。 ひりひりする手をもう一度眺めて、大学生の金城は考え始める。

自分と福富はどこで関係の築き方を間違ってしまったのだろう。ただ、福富を見捨てることは、自分を見捨てることと同じなのだろうとはおぼろげに理解している。

答えは見つからないまま傷だけが疼く。

乱暴に揺り起こされて目が覚めた。

「もう部屋に戻れ」

濡れタオルを持った福富だった。

「痛むか」

「いや、もう平気だ」

目が合った。そのまま黙っていた。

「…血を見るのは、いい気分じゃないな」

「たいした怪我じゃないだろう」

きれいに洗われた傷口は、もう塞がりかけている。

「それでもだ。すまなかった。お前が傷つくと、心臓が張り裂けそうになる」

金城は藤江を思い出す。彼は順調に心療心理士への道を進んでいると聞く。彼に打ち明ければ、何か変わるだろうか。「お前の予感は当たってしまった」と。

何も変わらない気もする。でもこの気持ちの重さは、多少は晴れるのかもしれない。かつての叶さんと同じく、金城もまた、理想の自分の像を壊し、藤江を傷つけるかもしれないが、藤江も自分も、もう子どもではないのだ。あの叶さんも、今では大学生キャスターとしてモニタ越しにしか会えない。彼女はこの世の善良なるものにしか生涯縁がないような優しい声で、死や貧困や老いや苦悩や苦痛とは無関係であるような眼差しで、美しく微笑んでいる。

手を伸ばした。そうすることが当たり前のような気がしたのだ。そのまま福富の首に腕を回して抱きしめた。 最初からそうすれば良かったのだ、彼がそうしなかったのなら。額に口付けた。頑固で単純で不器用で哀れで、しかし時折は愛しいと感じる福富の額に。

福富は大層幸せそうな顔をしていた。

「もしかしなくてもオレは物凄く酷いことをしてるのでは」

「おう、自覚があるたあ成長したな金城!」

賽銭箱に小銭を放り、金城はできるだけ丁寧な所作で色あせた麻縄を振る。すると腑抜けたような鈴の音しか転がらない。見かねた田所が横から腕を出しグルングルン縄を回すと、吹奏楽のシンバルがやけくそを起こしたような音が響いた。

「まあ、いいんじゃねえか?古い人形とかぬいぐるみとか供養するやつもいるらしいし」

目を閉じ手を合わせた田所が呟いた。宗教心がフラットな典型的日本人の若者である金城は、これが正しいやり方なのか訝しみながらも、姿かたちもわからない神様に祈る。

「神様、妙なものをお納めしてしまいすみません。でもずっと持っているのもゴミに出すのも悪い気がしたんです。オレは高校時代、自分の都合で多くの人の好意を無下にしてしまいました。その分どうか、卒業したらもう多分会うこともなくなってしまう彼女たちの人生の幸福をお祈りさせて下さい」

金城がお札納めに出したのは、高校時代に校内外の女子たちから貰ったラブレター(ほか貢物など)だったのである。

高校時代、金城に好意を抱く女子層はおおよそ三つのグループに区分することができた。

A:級友、男友達として好意を持つ「ライト層」、

B:好意を周囲に公言し、金城の一挙手一投足に狂喜する「ファン層」、

C:好意を周囲にひた隠しにし、隠れキリシタンのように密やかに彼を信仰するスタンスを取る「ヘヴィー層」である。

A:B:C=5:4:1の比率で存在し、告白ならばどの層からも受けたことがある。しかし金城本人としては、A、もしくはA寄りのB層の女子が話が合い、親しくなる機会も多かった。悲しいかな、想いが強ければ強いほど、金城と少女たちは話す機会も、親しさの度合いも少なくなっていくのだった。C寄りのB及びC層の言動に金城は混乱し、彼女たちにどのように接すればいいのか戸惑った。

なぜなら、結託していないはずの彼女たちは、まるで申し合わせたように金城に対し、「懺悔」をするからである。

「ごめん、中身読ましてもらったよ」

昼休み、隣のクラスの叶さんから手紙を預かったというクラスメイトの藤江は、「お前を心配してのことだからな」と付け加えた。銀箔で優雅なアールデコ調の装飾がされた薄緑の封筒から便箋の束を取り出し、金城は資料に目を通すサラリーマンの態で手紙を読み、読み終わると、眼鏡を外して嘆息した。

「・・・・あの叶さんがいじめられっ子だったとは」

「小中学生時代のトラウマを克服して、過去の自分を無かったことにするために、地元の人間のいない総北に入り、恋愛もせず、がむしゃらに自己プロデュースの努力を惜しまず、学校や社会のヒエラルキーの頂点に上り詰め、誰もが羨む新しい自分を得た結果、『本当の自分』を見失ってしまったんだな。Aの皮を被ったガチのC層。新しいタイプだ」

叶さんは押切もえ風の目鼻立ちの華やかな美人で、英語スピーチ大会で全国大会に出場し、テニス部で副部長を務め、ヤンキーにもオタクにも分け隔てなく付き合えて、周囲にハッピーな気分を与えてくれる学校のマドンナであった。確か推薦で既に千葉の国立大学の英文科に進学が決まっているはずだ。将来の夢は女子アナらしい。彼女ならきっとなれるだろう。

しかしそんな叶さんの秘められた過去(しかも相当に凄惨であった)を一方的に打ち明けられ、金城は途方に暮れる。自分の中で定型文となってしまっているが、返事を要求されている以上、このように返すしかない。

「こんな自分に好意と辛い話を打ち明けてくれてありがとう。でも、ろくに話したこともないオレなんかより、もっと君のことを想ってくれたり、心配したり気にかけてくれている人たちは身近にたくさんいるはずだ。オレには勿体ない話すぎて、正直付き合うという具体的なビジョンが浮かばない」

頭を抱え脳内の文面を便箋に起こそうと苦心している金城を見つめながら、藤江はぼやいた。

「まるで林先生のホームページだな」金城はそのネットスラングを知らない。

「『貴女には軽度ながら解離性同一性障害および鬱病の疑いがあります』って正直に書いちゃえばいいのに」

「こういう悩みは、藤江に打ち明けたほうが得策なのにな」

藤江は大学で心理学を学びたいのだそうだ。そのために必要な数学の統計の知識や熱意は金城を上回る。

このような女子からの告白という名の懺悔を、金城はもう何度も聞かされてきた。決まって先述のC寄りのB及びC層からだった。少女たちは、近しい家族や親友、クラスメイト、今の恋人、公共機関ではなく、ほぼ他人に等しい金城に、誰にも打ち明けたことのない自分の重々しい真実を打ち明けるのだ。進路が不安、売春をした、家庭の不和、家族の死、四股をしている、経済的貧困、いじめを受けている、信じている宗教について、外見のコンプレックス、今彼にDVを受けている、心身の不調、などなど。

金城を混乱させるのは、こうした打ち明け話のショッキングさだけではなく、彼女たちが金城に愛の告白をしながらも、本心で彼と付き合いたい、恋仲になりたいという欲求が希薄らしいことだった。手紙や告白の言葉の結びは、大抵こんな感じである。

「いいの、私みたいな取るに足らない人間が、素敵なあなたに応えてもらえなくても。金城くんさえ私のこと知っていてくれれば、それだけで嬉しくて心が満たされるの。これからの人生、どんなに苦しくっても、くだらないことになっても、こうして金城くんに打ち明けられたって思い出だけで私は勇気を持って人生に立ち向かっていけるから。私に告白させてくれてありがとう金城くん」

「王様の耳はロバの耳じゃないけどさ、本人は心のデトックスできて満足かもしんないけどさ、お前がそれ聞かされて悩んだり傷ついたりすることへの配慮ってもんがないのかね」

正直憧れていた叶さんの正体を知ってしまい藤江はふさぎ込んでいた。カモシカのような彼女の美脚の、内股の部分には無数の根性焼きの跡があるだなんて。だからいつもプールの授業休んでたのか。でも女子アナやるなら大学のミスコン参加は必須だから、水着審査あるよな。何か塗って隠すのだろうか。

「痛ましいなと思う。オレなんかに話して少しでも救われるならいいさ」

「傾聴の姿勢。カウンセリングの基本だ。カウンセラー向いてるよ金城。一緒に心理学部行かない?」

「オレは心理学よりも自転車だな」

「ああ、そっか・・・・そうだよな」はにかんだ藤江は、心持ち遠い目をして言った。

「そうか、お前には自転車や部活の人間関係があるものな・・・・正直お前が将来こういった手合いに潰されるんじゃないかってヒヤヒヤしてたけど、田所とか巻島とか、自転車つながりで信頼できるやつがたくさんいるから心配いらないか。いつかお前に縋りつくんじゃなくて、一緒に寄り添ってくれる彼女ができるといいな」

残り少ない高校生活、一緒にいる時間への哀惜と思いやりのこもった言葉だった。金城はクラスメイトの友情に心から感謝した。超然とした言動に惑わされがちだが、藤江は本当は優しくて傷つきやすい、繊細な人間なのだ。そうでなければ、悩んでいる人間の力になりたいと、心療心理士になりたいなどとは言い出さないだろう。

そうして、今自分が受けた、「依存体質の人間に押し潰されないよう気をつけろ(要約)」という忠告の、まさに渦中に自身があると打ち明けなくて良かったと安堵した。しかも相手は同性で、自転車つながりというか、自転車しかつながりがない男なのである。それを打ち明ければ優しい藤江はきっと寝込む。傷つき悩み苦しむ。そのさまを見るのはつらい。だから金城は藤江に言わない。

大学に入ると、高校時代彼を悩ませた女子たちの懺悔は、嘘のように収まった。思うに、高校という共同体の中では飛び抜けて大人びて、老成すらしているように見えた金城だったが、大学という本物の成人や社会人ばかりが行き交う場所では、彼のような性格の人間は珍しくもなんともなかったのだ。

そして福富との問題だけが、万事快調な大学生活の中で、まるでゲームの裏ステージのように金城の人生に影を落とした。

藤江論に倣うなら、福富は「真性・キングオブC層」に分類できる。これは女子に対するグルーピングなので正確には当てはまらないかもしれないが。

大学時代、福富からの言葉や態度や行為に対し、金城は困惑し、返すべき言葉や態度に窮し、望まないだんまりを決め込むことが少なくなかった。

現在の金城がその時の福富の言葉や行為から彼の心情を察するに、妥当な解釈やすべきだった返事は恐らくこんなものだろう。

「お前を見るたびに湧き上がる、 あの怒りとも嫌悪ともつかない、不快さはなんなんだ」

(お前はオレへの引け目と罪悪感から、オレへの認知を歪めてしまっている)

「お前を見ていると胸が引きちぎれそうだ」

(上に同じ)

「なぜオレに逆らう?」

(お前の認識では、お前の想定の範疇を超える行為は全てお前に対する反逆と同義だ)

「オレはお前から逃げなかったのに、お前はオレから逃げるのか?」

(オレは大学を卒業するまでに幾度となくこう言われた。オレがプロにならない、福富とは異なる未来を選択することに対して)

「オレはお前の唯一のライバルなんじゃないのか」

(疑う余地もなくそうだ。オレにとってはお前だけだ。しかしお前の好敵手はこれからも無数に現れる)

「オレがお前に相応しくない男だと言いたいのか?」

(お前のライバルはお前に対してそこまで冷酷にはなれない。昔も今も)

「俺たちの罪と罰は永続的なものだと思っていたのに!」

(それは我々が墓場まで持っていくべき事柄だ)

「お前は一体オレをどうしたいんだ」

(さあ?)

「お前は一体オレにどうされたいんだ」

(さあ?)

「どうしてこんなことになってしまったんだ」

(……さあ?)

福富の罪が可視的なものであったのに対し、金城に罪があるならばそれは不可視的なものだった。福富の罪を、罰せず受け入れたという罪。そのせいで福富は許されなかった罪を自身の一部として生きていかなければならなくなった。しかしかつて少女たちの懺悔に感じたような痛ましさを金城は感じなかった。彼女たちの罪や傷や苦しみは、まったく自分とは関係のない次元からやって来たものだった。だが福富のそれは、金城自身が発端である。福富が自分たちを分かちがたく感じるということは、金城だって言わずとも同じことだったのだ。

金城の主観であるが、福富とは非常に無垢な男だ。自分や他人に、自身ですら感知できないような内実が潜むことに気付きも出来ないほどに。

・・・今彼にDVを受けていると手紙で告白してきたのは、一学年下のさおりちゃんだったか。

DVとやらは、暴力のあとに加害者の心からの謝罪があり、被害者はそれに絆され解決への具体的な行動をしないまま、同じことの繰り返しが様式美的に展開され悪化すると聞いた。さおりちゃんは、高校二年生の文体で、まったく同じような経緯を克明に告白していた。ソープオペラの見過ぎなのではと当時は手紙を読みながら頭痛がしたものだが、いざ我が身に降りかかってくるとなると、どうだ。さおりちゃんと同じく、何もできない無力な自分がいるではないか。

手の甲を眺めた。 目を閉じて、手の甲にできた傷を想像した。じんわりと血のにじんだ、浅い傷だ。 放っておいてもすぐ消えるような軽い傷のはずなのに、とても痛い。

暗い中でじっとしていたから、余計痛みがしみたのかもしれない。 ひりひりする手をもう一度眺めて、大学生の金城は考え始める。

自分と福富はどこで関係の築き方を間違ってしまったのだろう。ただ、福富を見捨てることは、自分を見捨てることと同じなのだろうとはおぼろげに理解している。

答えは見つからないまま傷だけが疼く。

乱暴に揺り起こされて目が覚めた。

「もう部屋に戻れ」

濡れタオルを持った福富だった。

「痛むか」

「いや、もう平気だ」

目が合った。そのまま黙っていた。

「…血を見るのは、いい気分じゃないな」

「たいした怪我じゃないだろう」

きれいに洗われた傷口は、もう塞がりかけている。

「それでもだ。すまなかった。お前が傷つくと、心臓が張り裂けそうになる」

金城は藤江を思い出す。彼は順調に心療心理士への道を進んでいると聞く。彼に打ち明ければ、何か変わるだろうか。「お前の予感は当たってしまった」と。

何も変わらない気もする。でもこの気持ちの重さは、多少は晴れるのかもしれない。かつての叶さんと同じく、金城もまた、理想の自分の像を壊し、藤江を傷つけるかもしれないが、藤江も自分も、もう子どもではないのだ。あの叶さんも、今では大学生キャスターとしてモニタ越しにしか会えない。彼女はこの世の善良なるものにしか生涯縁がないような優しい声で、死や貧困や老いや苦悩や苦痛とは無関係であるような眼差しで、美しく微笑んでいる。

手を伸ばした。そうすることが当たり前のような気がしたのだ。そのまま福富の首に腕を回して抱きしめた。 最初からそうすれば良かったのだ、彼がそうしなかったのなら。額に口付けた。頑固で単純で不器用で哀れで、しかし時折は愛しいと感じる福富の額に。

福富は大層幸せそうな顔をしていた。