第1部・第2部ではこれまでのがか座β星系の観測結果について、第3部では発見されたがか座β星の惑星について、詳しくみてきました。

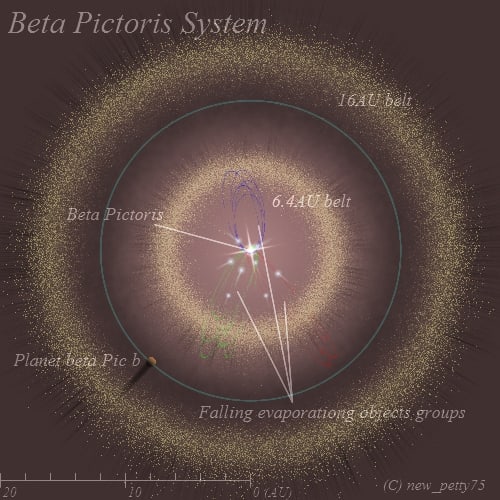

上の画像は、私が作成したがか座β星系中心部の想像図です。

半径20AUの範囲(画像の一辺が40AU)です。

ここに描いた2つの微惑星帯や、複数の彗星様天体群は、惑星の影響を受けてできたものと考えられています。

しかし今回の惑星の発見は、がか座β星系の謎を全て解決するものではありませんでした。

これまでの観測結果は、さらに別の惑星やその他の天体が存在する可能性を示しています。

現在のところ、がか座β星系について、氷山の一角しか見えていないのです。

第4章では、がか座β星系について考えられている様々な可能性について紹介していきます。

【他にも巨大惑星が存在?】

中心から6.4AU、16AUにある微惑星帯は、12AU付近の巨大惑星との共鳴関係の上に形成されたと考えられました。それでは、30AU、52AU、82AUに存在する微惑星帯はどうでしょうか。

ここでケプラーの第3法則(軌道長半径の3乗は公転周期の2乗に比例)を思い出して下さい。仮に今回発見された惑星の軌道長半径が12AUだとすると、12AU、16AU、30AU、52AU、82AUにおける公転周期は、2:3:8:18:36という整数比となることが分かります。

6.4AU帯と16AU帯の間に巨大惑星が存在したのと同様、16AU帯と30AU帯、30AU帯と52AU帯、52AU帯と82AU帯の間にも巨大惑星が存在し、その重力の影響のために微惑星帯は惑星と惑星の間に集められている、という仮説があります。その場合、惑星間、あるいは惑星と微惑星帯の間には何らかの共鳴関係が存在する可能性が高くなります。

16AU帯と30AU帯との間には、軌道長半径25AUの惑星が存在する可能性があります。この場合、16AU帯と惑星の間には1:2の共鳴関係が、惑星と30AU帯の間には3:4の共鳴関係が成り立ちます。

30AU帯と52AU帯との間には、軌道長半径44AUの惑星が存在する可能性があります。こちらは、30AU帯と44AUの惑星、52AU帯の間に、4:7:9の共鳴関係が成り立ちます。

さらに、52AU帯と82AU帯の間には、軌道長半径68AUの惑星が存在する可能性があります。50AU帯、68AUの惑星、82AU帯の間に、2:3:4の共鳴関係が成り立ちます。

【100AU付近にも惑星が存在?】

さらに偏光赤外線観測では、100AU付近にもギャップが発見されており、この領域に存在する巨大惑星の重力によって小天体が弾き飛ばされている可能性が指摘されています。

一方、デブリ円盤の厚さが、100AU付近に冥王星サイズの惑星(矮惑星と呼ぶべきか?)を想定すると説明できるとする研究もあります。

また、軌道長半径100AUの惑星が存在する場合、82AU帯と惑星の間には3:4の共鳴関係が成り立ちます。また、がか座β星bと、上で紹介した仮説上の3つの惑星を含めた、これら5つの惑星の公転周期は、2:6:14:27:48の整数比となります。

下の画像も私が描いた想像図ですが、半径200AUの範囲を示しています。想像上の天体ですが5つの惑星も描き入れました。外側の緑っぽい部分がメイン円盤、内側のピンクっぽい部分が第2の円盤です。正面から見た図なので分かりませんが、真横から見ると両円盤は傾き、捩れています。

【近くの恒星との相互作用】

下の想像図は、半径2000AUの範囲を示しています。太陽系でもこのような外縁部の構造は全く明らかになっておらず、がか座β星系の外縁部の研究は、太陽系外縁部について知る上で重要なヒントを与えてくれるはずです。

外縁部では、中心の恒星から遠く離れているために中心星の重力の影響が少ない上に、近くを通過する恒星など外部の天体の影響を容易に受けると考えられます。大きく偏ったデブリ円盤外縁部の形状や、多数のリング状構造は、そのような外部の天体の影響を受けてできあがったと考えられています。シミュレーションによると、がか座β星系の近くを恒星が通過したと仮定すると、非常によく似た構造が作り出されることが分かりました。実際に、ヒッパルコス衛星のデータによると、11万年前にはと座β星が2光年の距離まで、35万年前にかじき座ζ星が3光年の距離まで接近していたことが分かっています。ただしこれらの恒星が接近した時期や、接近の角度や距離は、シミュレーションで想定されるものとは異なり、この仮説は未だ確証が得られていません。一方で、内側に存在する惑星の影響ではという仮説もあり、決着はついていません。

また、がか座β星系から太陽系内にやってくる星間物質流の起源も分かっていません。巨大惑星によって弾き飛ばされたちりかもしれませんが、恒星の輻射圧の影響もあると考えられますし、惑星自体から放出されているという説もあります。巨大惑星によって大量のちりや微惑星が弾き飛ばされているとすると、がか座β星系にも太陽系と同様のオールトの雲が存在する可能性があります。オールトの雲は、系から遠く離れた所(恐らく半径数十AU)を球殻状に包む小天体群です。

第1部から第4部まで、計4回にわたってがか座β星系について詳しくみてきました。

がか座β星系の構造から予言されていた惑星と思われる天体が発見されましたが、なおも多くの謎が残っています。

今後もがか座β星系の詳しい研究が続けられ、さらに詳細な姿が明らかにされるはずです。

続く第5部では、今回惑星が直接撮影されたフォーマルハウト系についてみていきます。

フォーマルハウトの惑星も、がか座β星系と同様、デブリ円盤の研究から存在が予言され、実際に画像で発見されました。

それでは乞うご期待。

上の画像は、私が作成したがか座β星系中心部の想像図です。

半径20AUの範囲(画像の一辺が40AU)です。

ここに描いた2つの微惑星帯や、複数の彗星様天体群は、惑星の影響を受けてできたものと考えられています。

しかし今回の惑星の発見は、がか座β星系の謎を全て解決するものではありませんでした。

これまでの観測結果は、さらに別の惑星やその他の天体が存在する可能性を示しています。

現在のところ、がか座β星系について、氷山の一角しか見えていないのです。

第4章では、がか座β星系について考えられている様々な可能性について紹介していきます。

【他にも巨大惑星が存在?】

中心から6.4AU、16AUにある微惑星帯は、12AU付近の巨大惑星との共鳴関係の上に形成されたと考えられました。それでは、30AU、52AU、82AUに存在する微惑星帯はどうでしょうか。

ここでケプラーの第3法則(軌道長半径の3乗は公転周期の2乗に比例)を思い出して下さい。仮に今回発見された惑星の軌道長半径が12AUだとすると、12AU、16AU、30AU、52AU、82AUにおける公転周期は、2:3:8:18:36という整数比となることが分かります。

6.4AU帯と16AU帯の間に巨大惑星が存在したのと同様、16AU帯と30AU帯、30AU帯と52AU帯、52AU帯と82AU帯の間にも巨大惑星が存在し、その重力の影響のために微惑星帯は惑星と惑星の間に集められている、という仮説があります。その場合、惑星間、あるいは惑星と微惑星帯の間には何らかの共鳴関係が存在する可能性が高くなります。

16AU帯と30AU帯との間には、軌道長半径25AUの惑星が存在する可能性があります。この場合、16AU帯と惑星の間には1:2の共鳴関係が、惑星と30AU帯の間には3:4の共鳴関係が成り立ちます。

30AU帯と52AU帯との間には、軌道長半径44AUの惑星が存在する可能性があります。こちらは、30AU帯と44AUの惑星、52AU帯の間に、4:7:9の共鳴関係が成り立ちます。

さらに、52AU帯と82AU帯の間には、軌道長半径68AUの惑星が存在する可能性があります。50AU帯、68AUの惑星、82AU帯の間に、2:3:4の共鳴関係が成り立ちます。

【100AU付近にも惑星が存在?】

さらに偏光赤外線観測では、100AU付近にもギャップが発見されており、この領域に存在する巨大惑星の重力によって小天体が弾き飛ばされている可能性が指摘されています。

一方、デブリ円盤の厚さが、100AU付近に冥王星サイズの惑星(矮惑星と呼ぶべきか?)を想定すると説明できるとする研究もあります。

また、軌道長半径100AUの惑星が存在する場合、82AU帯と惑星の間には3:4の共鳴関係が成り立ちます。また、がか座β星bと、上で紹介した仮説上の3つの惑星を含めた、これら5つの惑星の公転周期は、2:6:14:27:48の整数比となります。

下の画像も私が描いた想像図ですが、半径200AUの範囲を示しています。想像上の天体ですが5つの惑星も描き入れました。外側の緑っぽい部分がメイン円盤、内側のピンクっぽい部分が第2の円盤です。正面から見た図なので分かりませんが、真横から見ると両円盤は傾き、捩れています。

【近くの恒星との相互作用】

下の想像図は、半径2000AUの範囲を示しています。太陽系でもこのような外縁部の構造は全く明らかになっておらず、がか座β星系の外縁部の研究は、太陽系外縁部について知る上で重要なヒントを与えてくれるはずです。

外縁部では、中心の恒星から遠く離れているために中心星の重力の影響が少ない上に、近くを通過する恒星など外部の天体の影響を容易に受けると考えられます。大きく偏ったデブリ円盤外縁部の形状や、多数のリング状構造は、そのような外部の天体の影響を受けてできあがったと考えられています。シミュレーションによると、がか座β星系の近くを恒星が通過したと仮定すると、非常によく似た構造が作り出されることが分かりました。実際に、ヒッパルコス衛星のデータによると、11万年前にはと座β星が2光年の距離まで、35万年前にかじき座ζ星が3光年の距離まで接近していたことが分かっています。ただしこれらの恒星が接近した時期や、接近の角度や距離は、シミュレーションで想定されるものとは異なり、この仮説は未だ確証が得られていません。一方で、内側に存在する惑星の影響ではという仮説もあり、決着はついていません。

また、がか座β星系から太陽系内にやってくる星間物質流の起源も分かっていません。巨大惑星によって弾き飛ばされたちりかもしれませんが、恒星の輻射圧の影響もあると考えられますし、惑星自体から放出されているという説もあります。巨大惑星によって大量のちりや微惑星が弾き飛ばされているとすると、がか座β星系にも太陽系と同様のオールトの雲が存在する可能性があります。オールトの雲は、系から遠く離れた所(恐らく半径数十AU)を球殻状に包む小天体群です。

第1部から第4部まで、計4回にわたってがか座β星系について詳しくみてきました。

がか座β星系の構造から予言されていた惑星と思われる天体が発見されましたが、なおも多くの謎が残っています。

今後もがか座β星系の詳しい研究が続けられ、さらに詳細な姿が明らかにされるはずです。

続く第5部では、今回惑星が直接撮影されたフォーマルハウト系についてみていきます。

フォーマルハウトの惑星も、がか座β星系と同様、デブリ円盤の研究から存在が予言され、実際に画像で発見されました。

それでは乞うご期待。