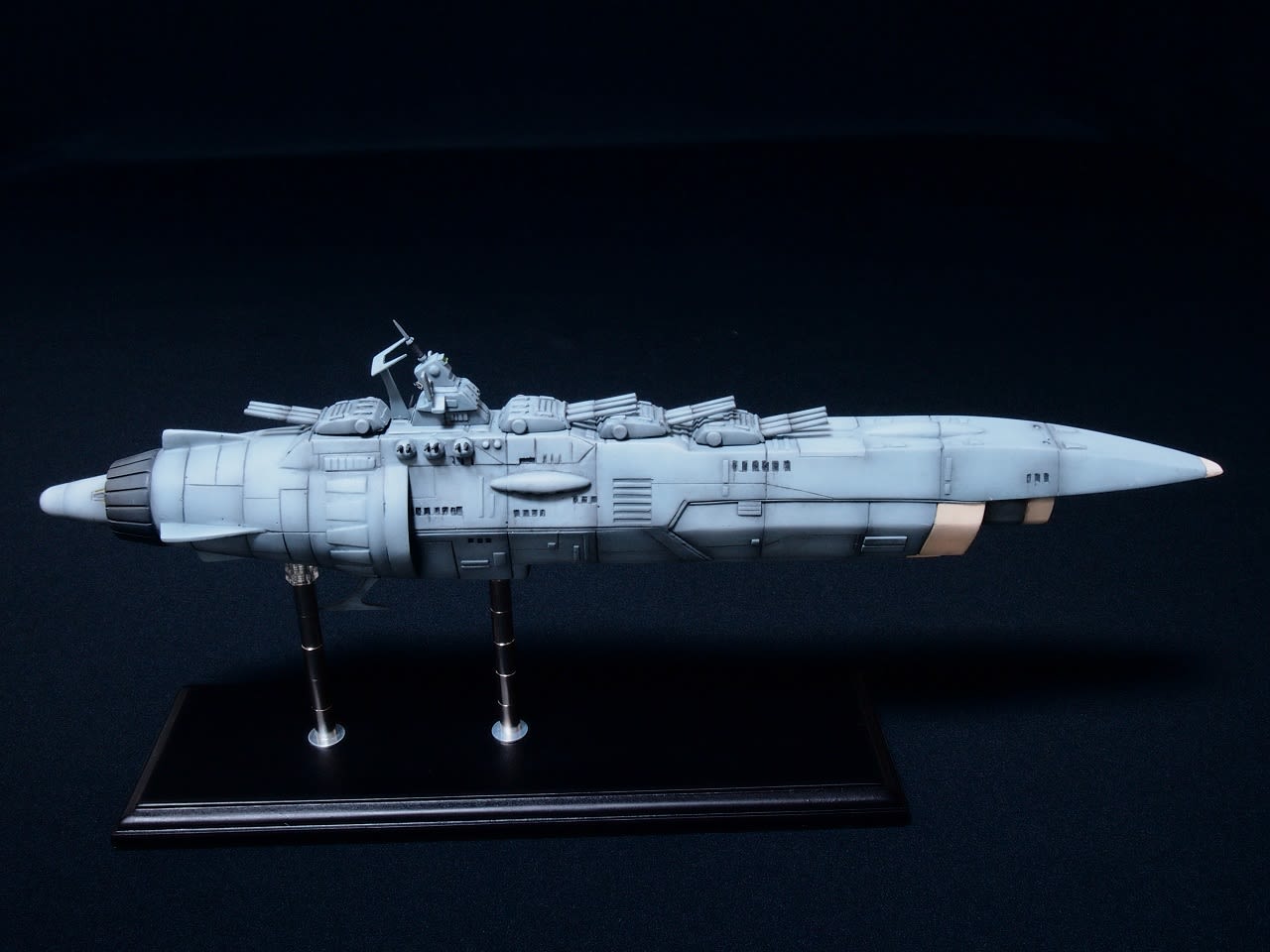

長年ガレージキットの原型を手掛けておられる零くんさんから、試作中の護衛戦艦ビスマルクをお借りしました(^^)

実は5年以上前から零くんさんはブログ上でビスマルクの立体化の取り組みを公開しておられまして、その頃からのご縁で今回試作モデルをお借りする運びとなりました(^^)

このビスマルクの試作品は、零くんさんが独自でモデリングされた3DデーターからNOVA3Dのプリンターで出力されたもので、材質はステレオレジン製ですね。

完成すると全長約34センチにもなる大型キットですが、内部は中空なので、ムクのガレージキットの感覚で手にすると驚くくらいに軽いです。

また、今回お借りしたのは黒色のレジン製でしたが、クリアーレジンで作ることも可能だそうで、その場合は電飾が非常にやり易くなると思います。

こうした点での選択肢の広さも3Dプリンタの大きな魅力ですね。

私はこの度初めて3Dプリントされたキットを作りましたので、あれこれネットで調べながら作業を進めていきました。

自分の備忘録を兼ねて以下に段取りを簡単に書いておきます。

まずはIPA(イソプロピルアルコール)でキットを洗浄します。

目的は脱脂(油分の除去)です。

ただ、IPAは母材であるレジンにもダメージを与えるので(最悪は割れたりします)、長時間の浸け置きは厳禁です。

百均のタッパを三つ用意して「IPA一次洗浄」→「IPA二次洗浄」→「水洗浄」の三段階で洗浄(タッパに薄く張った液に軽く浸けながら古くなった歯ブラシでゴシゴシする感じです)、最後にもう一度水道水(流水)で洗いました。

このプロセスは、材質が「水洗いレジン」でも同じで良いようです。

水洗いレジンは超音波洗浄機等を用いてしっかりと段取りを踏めば、文字通り水のみでも洗浄できるようですが、そうした道具を持っていない(使わない)場合は、通常のレジンと同様IPAで洗浄するのが確実ですね。

続いて艦橋部のサポート材を除去します。

3Dプリンター内で積層・形成された部品を保持しているものですね。

ニッパでパチパチと切っていく訳ですが、アンテナなどの細いパースのサポート材の切断には注意が必要です。

なんとなく、プラパーツをランナーから切り取る感覚で部品から少し遠い位置にニッパの刃を入れたら、パーツの方が折れてしまいました(^^;)

その後、色々と試した結果、切り取る時は思い切ってパーツの根元で切った方がむしろ折れにくいことが分かりました(当たり前と言えば当たり前なのですがw)

この反省は次回に活かしたいと思います(^^)

洗浄とサポートの除去から終わったら、3Dモデルに特有の積層痕(薄いレジンの層を塗り重ねていった痕)を処置します。

ヤスリでひたすらゴシゴシして部品表面を均していく訳ですが、この作業はスポンジヤスリがやり易かったです。

私の場合は3Mの四枚セットを買ってきて、オーソドックスにFine→Superfine→Ultrafine→Microfineの順にひたすらゴシゴシやってました。

実はその際、艦首のアンテナ一本をスポンジを引っ掛けて折ってしまうというミスが(;´Д`)

スポンジヤスリは使いやすいですが、細かいスポンジ孔に突起が引っかかりやすいので注意が必要ですね(^-^;

サフで表面状態をチェックして問題がなければ、そこから先は普通のプラモやガレージキットと同じです。

お借りしたキットは非常に精度が高く、特に主艦体を接合するダボの具合がいい塩梅でした。

なので、主艦体は接着せずに分解可能な状態で仕上げることにしました・・・・・・って、簡単に書いちゃいましたけど、それってすごいパーツの精度ですよね。

ゆる過ぎず、きつ過ぎずのクリアランスって、ものすごく狭い範囲でしか成立しないことですから、本当に驚きました。

それは前/後部甲板のパーツや艦橋、アンテナも同様でして、すこしだけの調整で簡単に着脱可能な仕様で仕上げることができました。

ただ、艦橋部の塗装の際に更にアンテナをポキっと(^▽^;)

結果論ですが、アンテナはサポート材から切り離す際に一旦切除して、塗装が終わってから取り付ける方が楽かもしれません(^^;)

さてさて、すっかりお話が長くなりましたが、ここからは完成したキットについてご紹介していきましょう。

本キットの面白く楽しい点は、艦首/艦尾の装備の状態を組み換えで変更できることですね。

艦首側は三種類、艦尾側は二種類のパーツがあります。

これは、零くんさんが独自に考察された本級のコンセプトに基づいています。

現在のドイツ(ドイツ連邦共和国)の状況からすると、たとえ200年近く未来であっても、あまりに禍々しい攻撃兵器満載の戦闘艦艇を積極的に保有することはないのではないか?というお考えや、WWⅠ以来の潜水艦大国というポジションから、直接的な戦闘能力以上に隠密性や防御力、速度性能に重点を置いた艦が目指されたのではないか?と考察され、それらを加味して3Dモデル化されています。

特にヤマトと並べてみると、漆黒の艦体に高さを抑えた艦橋構造物など、潜水艦的要素が際立ってみえますね。

そしてもう一つ重視されたコンセプトは、ドイツの国民性とも言われる合理主義の追求です。

具体的には、艦首の艦橋前ブロックは大胆にユニット化されていて、任務目的によって換装されるとされています。

数少ないヤマトⅢの劇中カットは、隠密性を重視したステルスモード、「探査戦艦モード」だったという解釈ですね。

第二の地球探索時には、ここに惑星探査(分析/解析)ユニットや探査機であるコスモハウンドを搭載していたりもしたのかもしれません。

そして「重戦艦モード」、正面きっての殴り合いに備えたスペックもおさおさ怠りなく、四連装四基十六門の強武装です。

無砲身タイプではありますが、リメイク世界ではこのタイプのショックカノンも開発されていますので、性能的には必要十分なものを備えていると思います。

堅実な設計に基づく作動性に優れた陽電子衝撃砲ながら、最新の収束圧縮型衝撃波砲並みの速射性能を誇る――なんてスペックがあっても面白いかもしれませんね。

艦首側砲塔群(A及びB砲塔)の高さは2段階で差し替え可能で、デザインバランスで言えば砲塔位置が低い方、私のようなAとD、BとC砲塔の高さは揃ってなきゃイヤだ!!なんてヘソ曲りのミリタリーマニアは砲塔位置が高い方を選ぶんじゃないでしょうか!?(^^)

兵装と言えば、艦首波動砲の解釈と造形も興味深いですね。

(この写真を撮るのには苦労しましたが、その甲斐はありました。見て下さい!この奥まった砲口の中に存在する連装波動砲を!)

零くんさん的にはその小口径を

・ステルス性

・非拡散型(収束型)

・速射性

の重視と解釈されていました。

そこに便乗させていただくなら、リメイク世界ではパトロール艦や護衛艦が小型波動砲(波動噴霧砲とする資料もあります)を装備していますので、戦艦用よりも小型のこちらを連装で備えていると想像するのも楽しいですね。

戦艦の大出力機関であればチャージ時間も短しでしょうし、サイズ的にも本級の特長である艦首側のペイロードを更に大きく稼げますから。

それに――“連装”ってのはイザという時には隠し玉にもなりそうでw

「探査戦艦モード」と「重戦艦モード」をご紹介しましたが、考えようによっては艦橋前ブロックを全て居住区や倉庫とした「輸送戦艦モード」やミサイル用VLSにした「ミサイル戦艦モード」とか、色々と妄想できますし、バリエーションで部品を自作するのも楽しいと思います

こうした楽しみ方は、予めその艦がどんな艦かを考察されてからモデリングに挑まれる零くんさんのモデルだからこそのものかもしれませんね。

ビスマルク考察①

— 零くん (@dennouzousenjyo) October 31, 2020

戦艦ビスマルクとは。

第二次大戦中のビスマルクは二隻若しくは『単艦』でイギリス海軍を相手に激戦をくぐり抜けた戦艦の様です。

激戦の結果沈没前に自沈の運命を辿った。

こうして艦のコンセプトや運用思想を独自に解釈され、元デザインを3D化されるにあたっての参考にもされています。

零くんさん的には、ビスマルク級という艦を戦闘に特化した「戦艦」よりも「万能艦」という位置づけで捉えられており、その点でのコンセプトはヤマト型にも近く、艦首・艦尾の装備換装まで考え合わせると、その徹底ぶりはヤマト型以上と言えるかもしれませんね。

ここから先は私の勝手な想像ですが――リメイク世界でこうしたデザインやコンセプトのビスマルク級が具体化するのなら、そのルーツはドイツ版「イズモ計画艦」だったりとか。

もしそうなら、艦のコンセプトがヤマト型に似ている点や、主砲が無砲身式であることも納得しやすくなります。

ガミラス軍が跳梁する太陽系からの脱出において、威力不足が明らかな主砲火力よりも防御力(撃たれても簡単に沈まない)や速度(逃げ足)、ステルス性(非探知性)、ペイロード(たくさん乗れる/載せられる)を重視するのは、極めて合理的な判断と言えるでしょうし。

しかしヤマト計画の始動と、そこへのリソース集中が決定されたことで、ビスマルクの建造は中断を余儀なくされたのかもしれません。

ガミラス戦争後も、時間断層での大量・短期間建造方針からビスマルクは建造再開とならなかったものの、時間断層消失後になって既存リソースの活用や単能艦偏重への反省からようやく建造が再開、完成したりとか。

もちろん完成にあたっては、旧来型機関の次元波動エンジンへの更新に加えて各種新式装備の採用により、オールラウンダーという本級の特長には更に磨きがかかっており――なんて想像をしてしまいます。

こうした設定の妄想をソ連の護衛戦艦ノーウィックで考えたことがありましたが、あるいはビスマルクやアリゾナなどヤマトⅢの護衛戦艦たちは皆同じような出自を持っていたりすると考えるのも楽しいですね。

以前、アリゾナやPOWなどの護衛戦艦の妄想を書いていた際、ビスマルク級についても何か書いてというリクエストをいただいていたのですが、今一つしっくりくるシチュエーションが思い浮かばなかったのですが、実はこの記事を書いていた際、一つ思い浮かんでしまいましたw

太陽沖が片付いたら、いつかそちらにもチャレンジしてみたいですね(^^)

この度は零くんさんのご厚意で試作中のモデルをお借りすることができ、この二ヶ月間を本当に楽しく過ごさせていただきました。

今の時点ではあくまで試作モデルということですが、このままガレージキットとして販売しても全く問題のない完成度であるのは勿論、某B社のプラキットと言っても通用するくらいの非常に高いクオリティーのモデルだと思います。

版権が無事に降りて、イベント発売される日を楽しみにお待ちしております!!(^^)

零くんさん、この度は本当にありがとうございました!!m(__)m