25. 石見の守護・地頭

平安期末までの地方行政は、とにかく律令体制の国司、郡司によって統治されていた。

この体制は治承4年(1180年) 源頼朝が鎌倉殿と称せられるようになって以来、東国から崩壊していく。

頼朝は自分に従って戦功をあげた武士の先祖伝来の所領を安堵し、戦功に応じて新たな所領を恩賞として与えた。

さらに、頼朝は平家没官領(平氏の旧所領)の大部分を手に入れると、彼らをその領地の国司、郡司、郷司、地頭などのさまざまの職に任命し、その地位を保証した。

数多くの関東武士たちは頼朝に忠誠を誓い、鎌倉殿の「御家人」とよばれた。

こうした鎌倉殿と御家人とのあいだに結ばれた「御恩」と「奉公」にもとづく主従関係を封建制度という。

しかし、関東の一地方の武士から身を立てた頼朝にとって、平安時代四百年の旧体制に染まっている社会機構を破壊して、全国を統治することは容易なことではなかった。

そこで考え出されたのが、朝廷から義経・行家を捜索逮捕するという名目で「日本国総追捕使、日本国総地頭」を設置し、御家人を各国の「総追捕使、地頭」に任命し、全国の軍事警察権を一手に掌握することであった。

頼朝はこれと同時に、各国の国衙領、庄園に対し、軍費として一律に反当五升(田畑の面積一反当たり五升)の兵米を徴収することを認められ、かつ諸国の在庁官人、郡司、庄園の下司など現地管理人、各地の軍事警察権をもつ押領使などに対する支配権をも併わせ許された。

しかし頼朝の全国支配は形式的には一応整ったものの、遍く浸透するには時が必要であった。このため、実力行使で個々の事態に即応しつつ制圧統一して行かねばならかった。

ことに西日本においては、頼朝の支配力はなかなか浸透しなかった。

頼朝傘下の地頭の公認については荘園領主・国司からの反発があり、地頭の設置範囲は平家没官領・謀叛人所領に限定されていた。

25.1.石見の守護

押領使益田兼高

鎌倉幕府が守護任免の勅許を得る前、平家残党の討滅を目的として石見に一時押領使を置いた記録がある。

益田氏の家祖は御神本国兼である。

益田兼高は国兼の4代後に生まれ、益田に居を構える。

益田家文書によると、元暦元年(1184年)5月に益田兼高が押領使職に補任されている。

これは、源平合戦の初期に石見では益田兼高だけが源氏側に立ったことの功によるものであろう。

また、益田兼高は石見だけではなく、出雲における叛徒の追討も命じられている。

藤原宗家

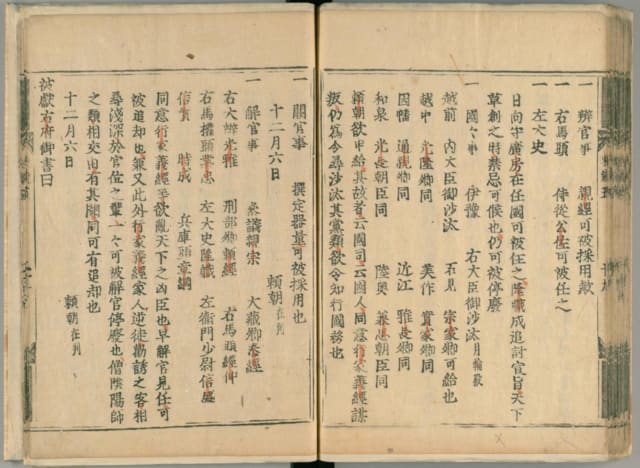

吾妻鏡によると、文治元年 (1185年) 12月、頼朝は京都朝廷の内部改造、反頼朝派貴族の追放を朝廷に要求した。

その内容は、

「①兼実ら法皇批判派の公卿十人を指名して「議奏」とし、かれらの合議による政治体制を確立すること、

②摂政藤原基通にかえて藤原兼実を「内覧」の職につけること、

③義経、行家に味方していた大蔵卿高階泰経、左馬頭高階経仲ら十一名を免職すること」

であった。

当時石見国司は大蔵卿の高階泰経一族の高階宗兼であった。

高階泰経は義経、行家に味方していたため解官され、その一族であった高階宗兼も罷免された。

その後釜に「宗家卿可給也」と記載されている。

この宗家とは権大納言藤原宗家のことである。

頼朝は高階泰経の知行国を取りあげて藤原宗家に与えたものと思われる。

宗家は単なる知行国主ではなく平家、義経・行家らの残党の撲滅もその職務であった。

ただし、宗家は政府の人間であり、常時領地に滞在することは不可能である。

そこで、頼朝はこのような状況の国に、国掃という武士を派遣して国内の治安に当たらせた、という。

島根懸誌にこの辺りの様子が記載されている。

都治根元(石見国の有力国人都治氏と河上氏の歴史を記したもの)に、

三ヶ郷根本之事

昔都治、波積、河上三ヶ郷、和気清麻呂子孫に和気伊予守平田氏の清宗、清政、清貞、清氏、清忠、守任、守宗の七代の本主也。

然に右大将頼朝、平家を追討有り、源氏一黨の御代と成て、一天四海を治め玉ふ。

文治4年(1188年)国を掃のため国々へ3月上旬に上使を差し出でる。

石州には相州鎌倉の住船越安藝守、美濃国の住郡上八郎、鎌倉の住高橋源五、宇佐美の住式部次郎、平田四郎、金子十郎、 瀧川善、 生駒主馬正、 江馬遠江守、此人々差下て平氏の一類遠所山里に忍居けるを尋出し、共在所にて誅伐あるもあり、京都鎌倉へ召登すもあり、然れば国の掃人のさらえ皆々調へ諸国への奉行人悉く鎌倉へ馳集り国々の体を奏聞申上らるる也。

左有て国掃の人數の内を一人宛やがて国々へ賦り下るる一郡元一人宛也。

那賀郡之は本田四郎也、後には號大膳佐那賀郡の公職上は司さを承て文治五年の正月吉日に鎌倉を立て二月下旬に下都治に下着す也。

平田四郎と云は江馬遠江守次男也。 平田四郎に依無実子遠江守二番子を乞得て家を相続しける也。

宇佐美式部大郎が聟君とさだむ。

此宇佐美平田聟舅は源平の御戦の時、屋島一の谷二ヶ處の合戦に勲功を究たるによって信州伊那郡に知行を賜る。平田は諏訪氏の家なり、紋に樆梠の柴をする、宇佐美式部次郎、本田四郎兩人は鎌倉より信州え国替させられたるなり。

建久5年(1194年)に頼朝御上洛有又重ての仔細に付て最前に差下したる国掃人數中国へ下しける。

調有の余の衆やがて上洛す。平田四郎大膳佐に成て建久五年三月下旬に至都治保に下着す。

公文式を承て在国す、 大膳佐より加賀守までに二十一代也。

とありて文治四年三月には石見へ掃として頼朝の命により船越安藝守、郡上八郎、高橋源五、宇佐美式部次郎、平田四郎、金子十郎、瀧川善次、生駒主馬正、江馬遠江守、下国して国掃をなし、一旦鎌倉に帰りて復命終えたり。

次で国掃の人数の内一人宛を各郡に配当せし趣なり、之れ文治元年12月頼朝の奏せる「沙汰其黨類、欲令知行国務也」とある政策を遂行せしものなり。

建久2年(1191年)に頼朝の諸国守護権が公式に認められ、諸国ごとに設置する職は守護、荘園・国衙領に設置する職は地頭として区別され、鎌倉期の守護・地頭制度が本格的に始まることとなった。

守護の職務は大番(地方の武士に京や鎌倉の警護を命じたもの)の進退を監督し、盗賊を追捕し、犯罪を決獄することである。

別に国司が国政をとっているので、前記の職務以外の事には干渉できないように、厳しく定めているが、とかく守護の勢力が強いため、後には国司の職権を奪うようになったのである。

守護は必ずしも一国に一人と限ってはいない。

一人で数国を兼帯しているのもあり、半国のものもあって、これを「半国守護」という。

守護の役所を「守護所」といい、その使を「守護使」という。

守護下に「守護代」というものがあり、守護に代って庶務をとり行う役で、守護の一族かあるいは家人などを補した。

守護代の下に代官を置いたのを「又代」とも「其代」とも言った。

建久三年(1192年)3月、頼朝が遠慮していた後白河法皇がなくなると、これを契機として幕府の西国支配はにわかに強化されていく。

石見国においても、頼朝の息のかかっている藤原経成が建久3年7月12日に石見守(石見目司)に任ぜられた。

<当時の守護配置図>

佐々木定綱

佐々木定綱は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将で、鎌倉幕府の御家人であり、名馬池月に乗って宇治川の先陣争いをした佐々木高綱の兄である。

文治元年(1185年)に石見守護となる。(近江、長門、隠岐の守護を兼任)

ところが、建久2年(1191年)延暦寺との間で争いが起こり、定綱は薩摩国に配流となる(建久二年の強訴)。

もちろん守護職も解任である。

しかし、二年後の建久4年(1193年)に召還され、本領の回復とともに近江、長門、石見、隠岐の守護職に復帰する。

元久2年(1205年)4月7日、定綱は病気によって出家し、わずか2日後の9日に死去した。

享年64。鎌倉の西山に葬られた。

佐々木定綱以降

佐々木定綱の後を継いだ広綱は、承久の乱(1221年)で朝廷方に味方して死罪となっており、当然守護も入れ替わっている。

佐々木定綱以後、石見守護職補任の正確な史料は、室町時代に入るまで見つかっていない。

ただ、佐々木定綱、広綱と石見守護職は長門守護と兼務であったことを考えると、引き続き長門守護と兼務していたと考える。

その長門守護は、佐々木広綱の後は天野政景、天野義景、二階堂行忠、北条宗頼、金沢実政、伊賀時兼、金沢時直と続いて、南北朝時代に入る。

一方、「石見誌(大正14年10月31日初版発行 編集者:天津亘)」などには佐々木定綱の後の石見守護には、建仁2年(1202年)3月、 益田兼高が二代目の石見国守護になったとの記述があるが、これを疑問視している意見が多い。

その理由として、次のようなものである。

鎌倉幕府の守護職補任は幕府創立当初からの有力な「鎌倉殿御家人」か、源氏・北条氏の一族から選ばれているのであって、平氏と縁故の深かった西国で、しかも一地方武士団主に過ぎなかった益田氏が佐々木氏の直接後継者になることは考えられない。

しいて言えば、 兼高が「益田権介」であったという記録を生かして、守護 佐々木氏のもとに「守護代」として、守護に代って庶務を行ったか、あるいはまたその下位の「又代」であったものではないか。

益田氏は石見では相当な勢力を張っていたのは確かであり、守護任命されていなくても、それに準ずる役職を得ていたのではないかと思われる。

<続く>